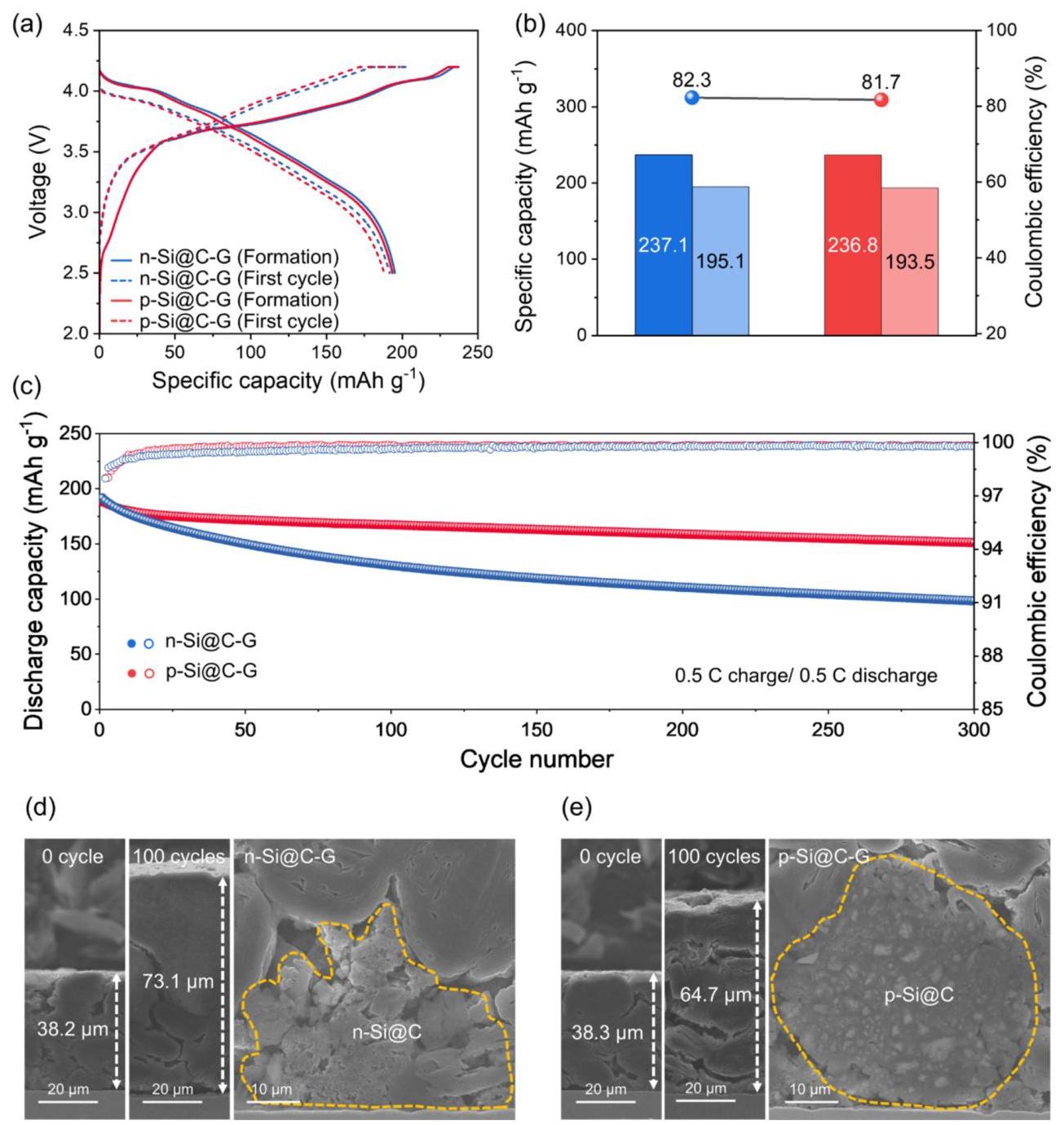

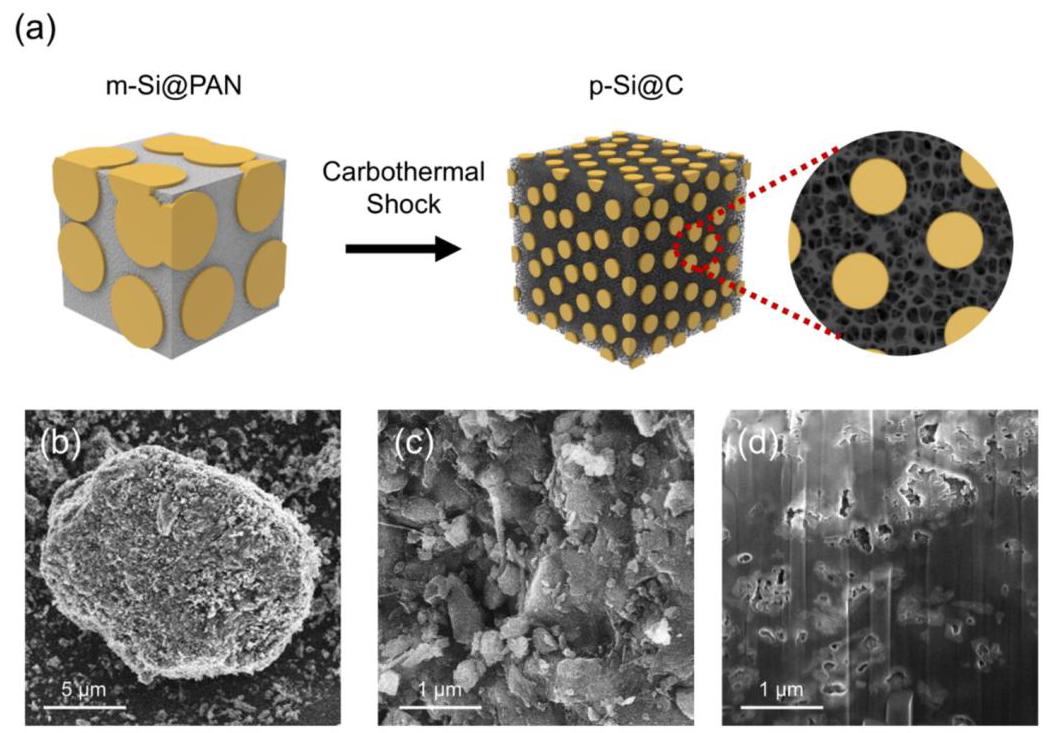

复合材料结构与形貌分析

图1. (a) p-Si@C复合材料的微波诱导碳热冲击合成过程示意图;(b-c) 不同放大倍数的FESEM图像;(d) p-Si@C复合材料的截面FESEM图像

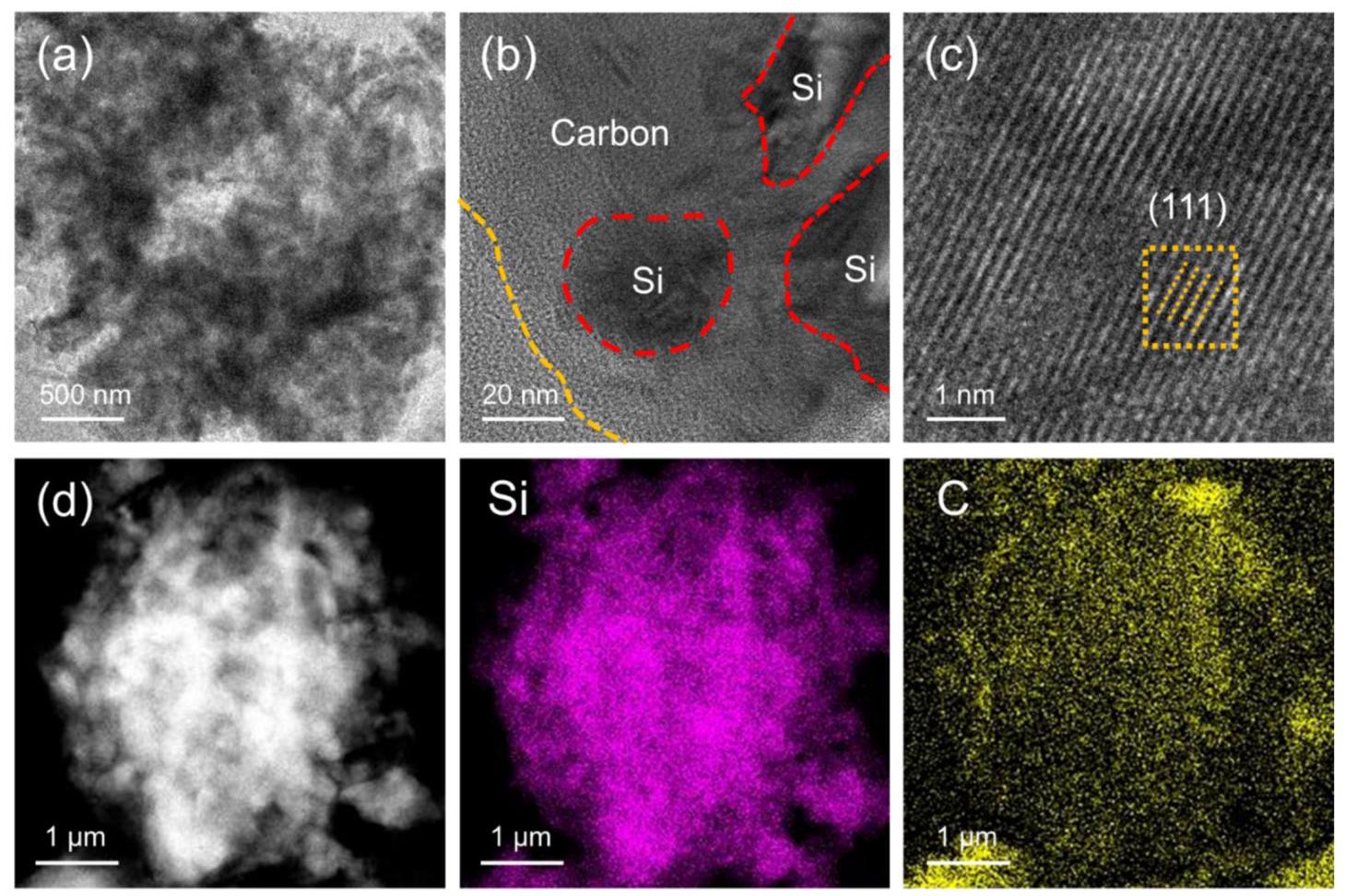

通过微波辅助碳热冲击方法成功制备了p-Si@C复合材料,FESEM图像显示复合材料呈球形形态(约20μm),n-Si颗粒(约100nm)成功嵌入并均匀分散在无定形碳基质中。截面图像证实了复合材料内部形成了丰富的孔隙结构(约7.7nm),这些孔隙来源于co-PAN在微波辅助碳热冲击下的热分解。