Ultrafast Joule Heating Modification of Methane-Pyrolyzed Carbon Black for Supercapacitor Application

基于超快焦耳加热改性的甲烷热解炭黑用于超级电容器应用

第一作者: 何桂南 (Guinan He) - 华东理工大学

通讯作者: 沈中杰 (Zhongjie Shen)* - 华东理工大学

通讯作者: 刘海峰 (Haifeng Liu)* - 华东理工大学

DOI: 10.1021/acs.langmuir.4c03818

PDF原文

期刊: Langmuir

发表年份: 2024

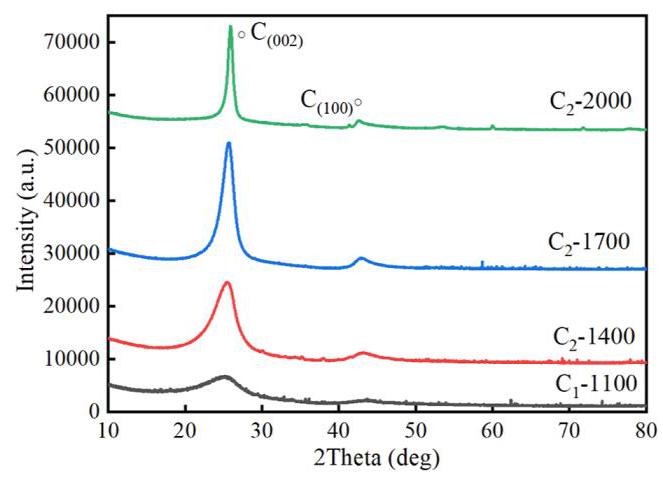

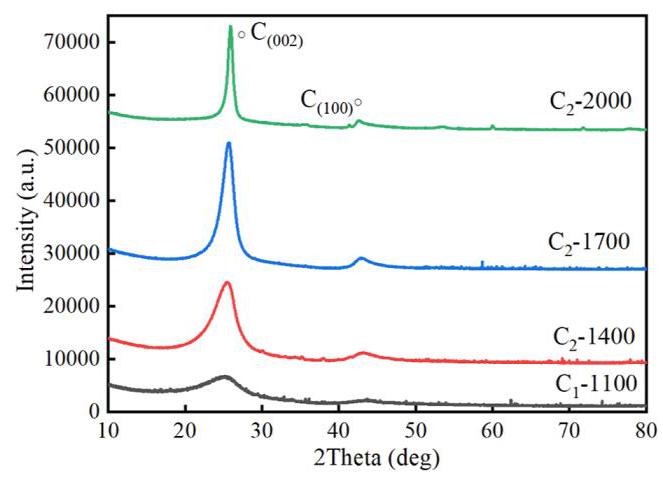

结构表征结果 - XRD分析

图3: 不同温度下改性炭黑样品的XRD光谱

分析结果:随着温度升高,炭黑的(002)衍射峰变得更加尖锐,表明结构有序性增强。层间距(d₀₀₂)从0.349nm减小到0.342nm,接近石墨的层间距(0.335nm)。晶体尺寸Lc和La也显著增大,表明高温促进了碳原子的有序排列和石墨化过程。

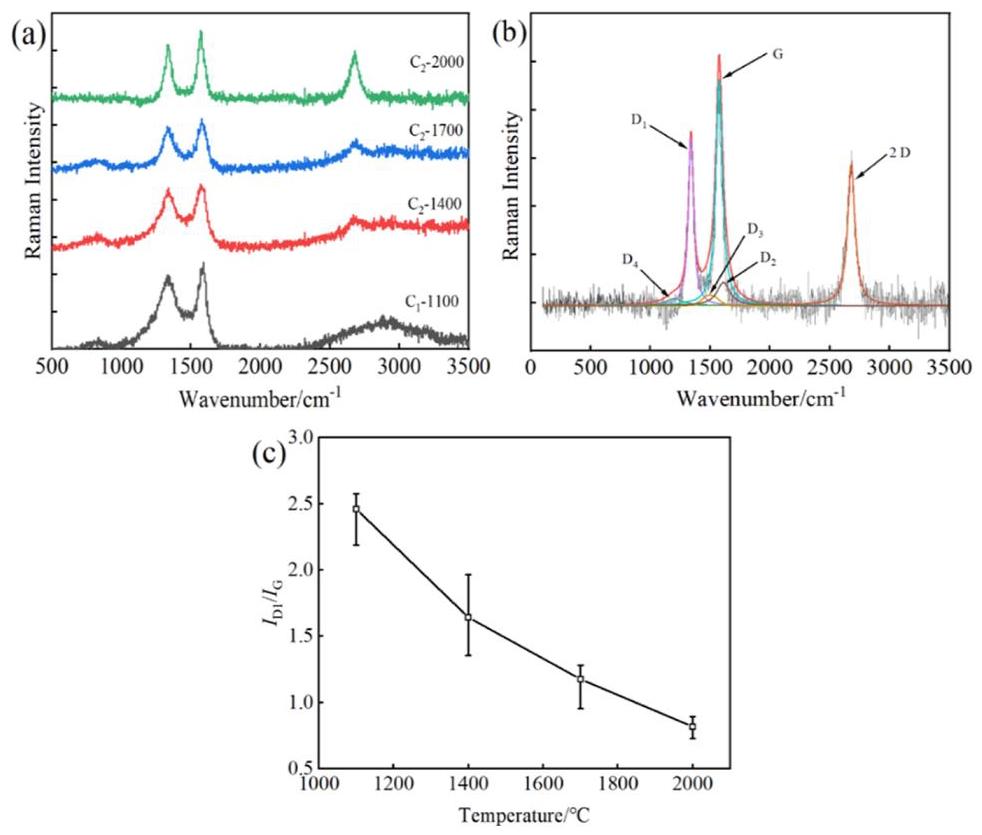

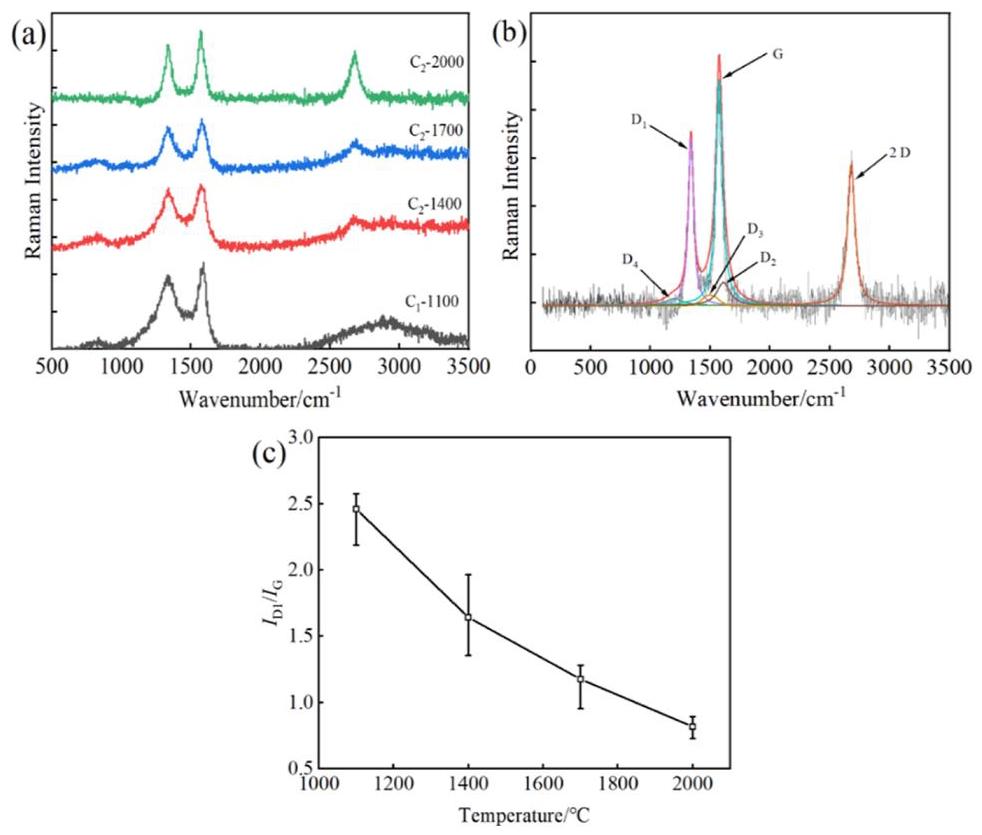

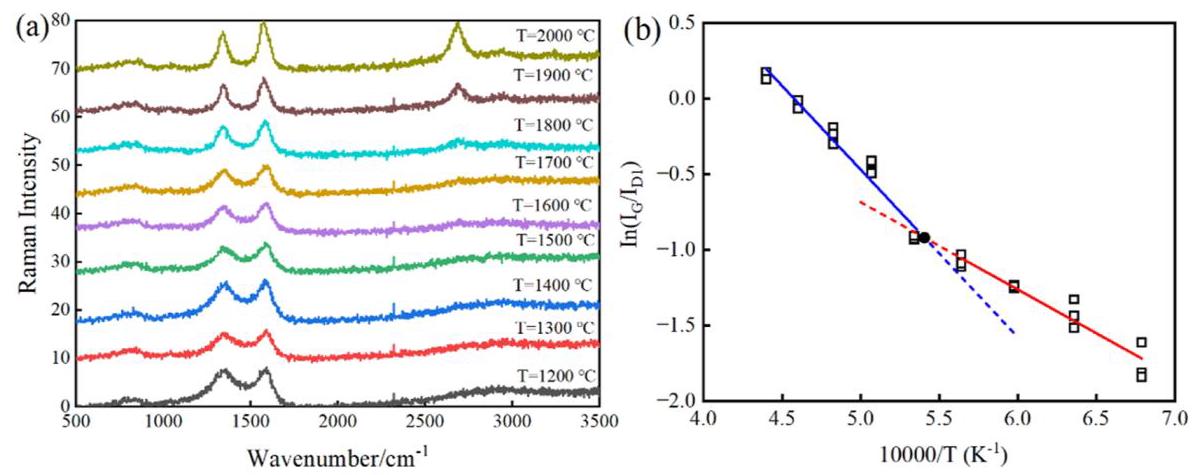

结构表征结果 - 拉曼光谱分析

图4: 不同温度下炭黑有序结构变化的拉曼光谱

分析结果:拉曼光谱显示D峰(∼1350cm⁻¹)和G峰(∼1580cm⁻¹)的变化。随着温度升高,I_D1/I_G比值从2.46降低到0.82,表明缺陷减少、石墨化程度提高。在2000°C时观察到明显的2D峰(∼2680cm⁻¹),证实形成了高度有序的石墨层结构。

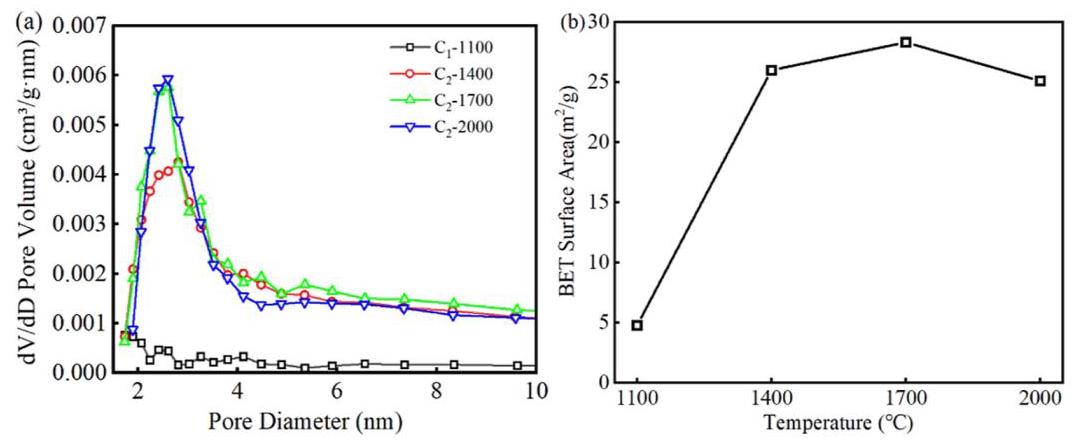

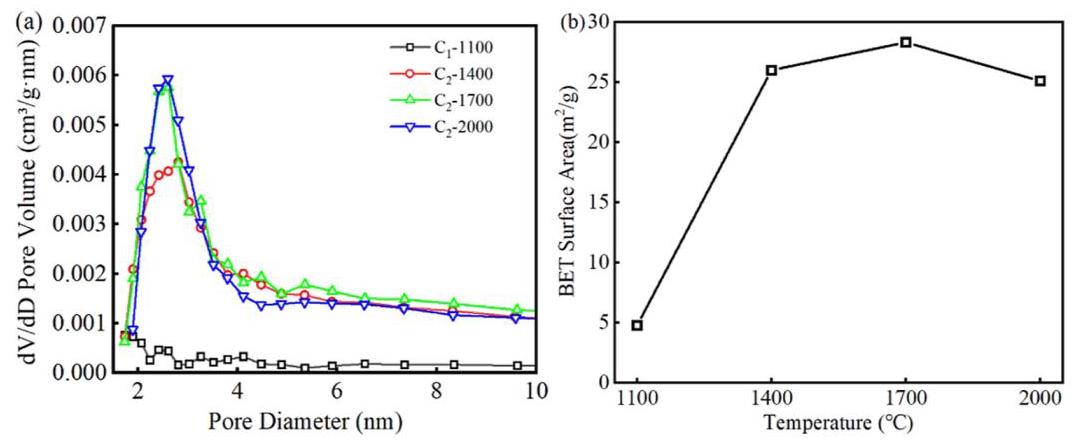

孔结构与比表面积分析

图5: 不同温度下炭黑的孔结构和BET比表面积

分析结果:在1100-1700°C温度范围内,炭黑从无孔结构转变为多孔结构,比表面积增加。但当温度升至2000°C时,比表面积下降,孔径大于4nm的孔减少,表明碳黑颗粒内部层间距减小,层状结构收缩,导致孔径变小。

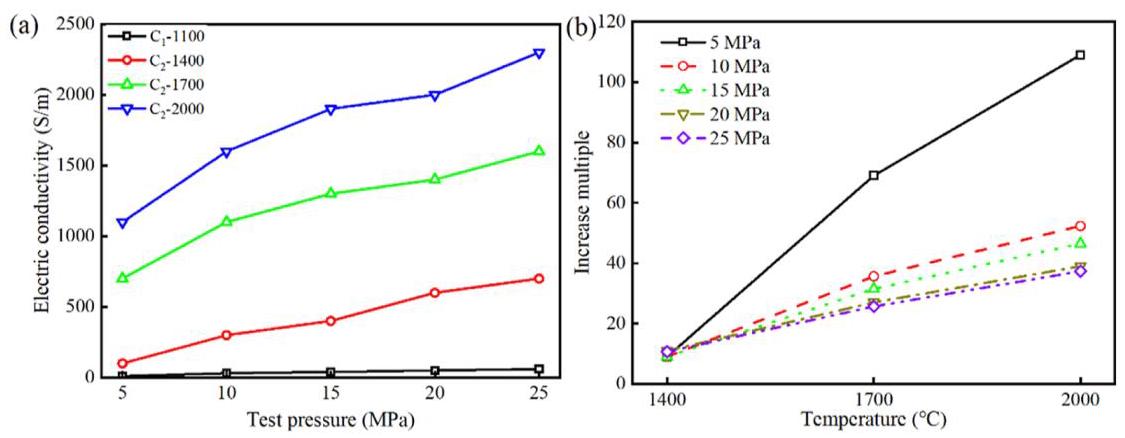

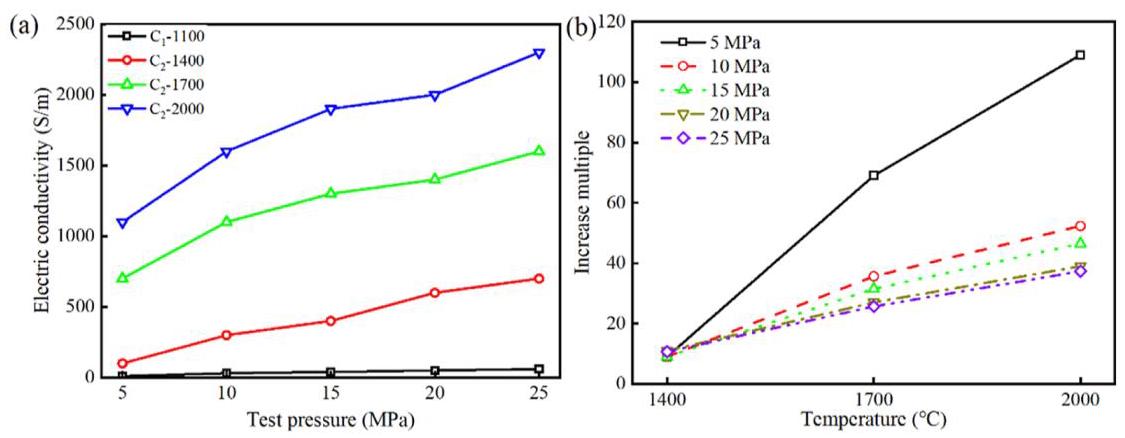

电导率性能分析

图6: 不同测试压力和温度下炭黑的电导率

分析结果:炭黑的电导率随温度和测试压力的增加而提高。在25MPa压力下,电导率从60S/m增加到2300S/m,达到导电炭黑的典型范围(10³-10⁵S/m)。这表明缺陷结构的转变使炭黑从半导体特性转变为优良导电材料特性。

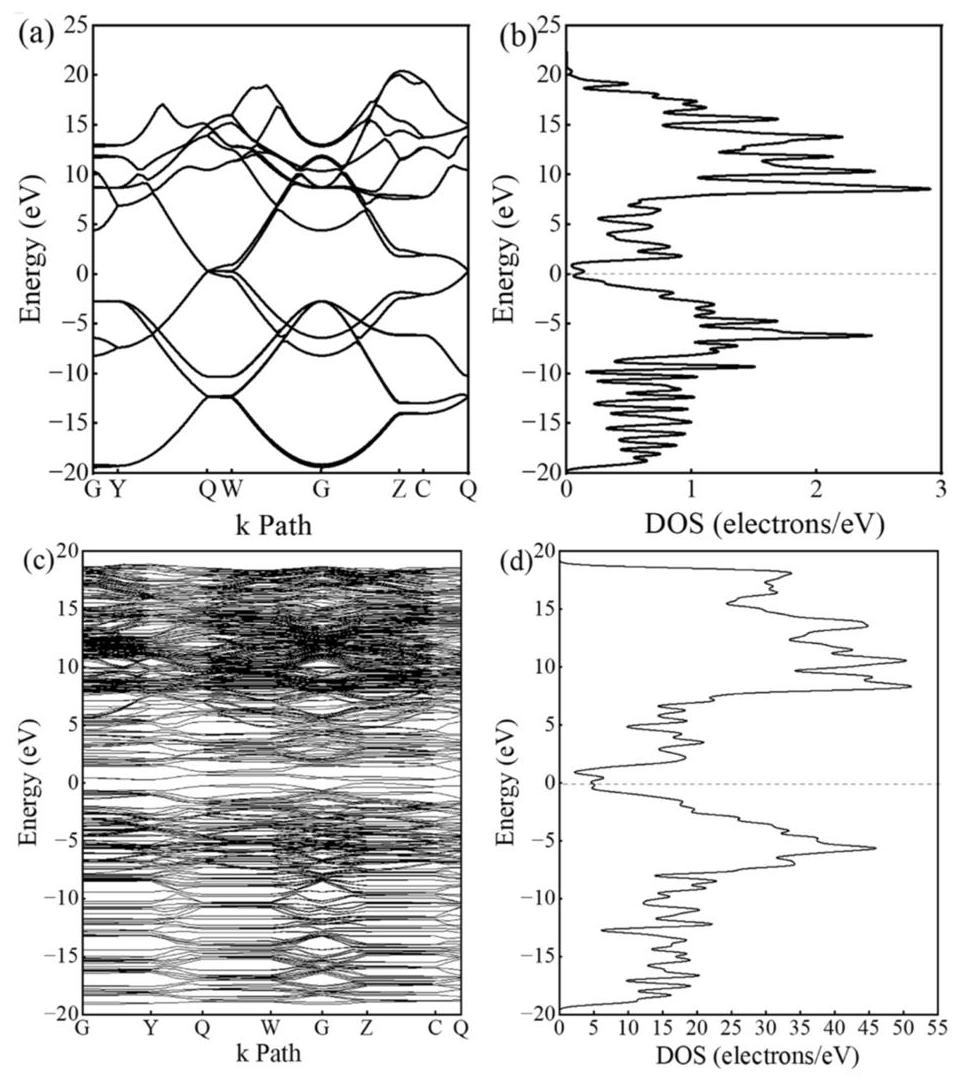

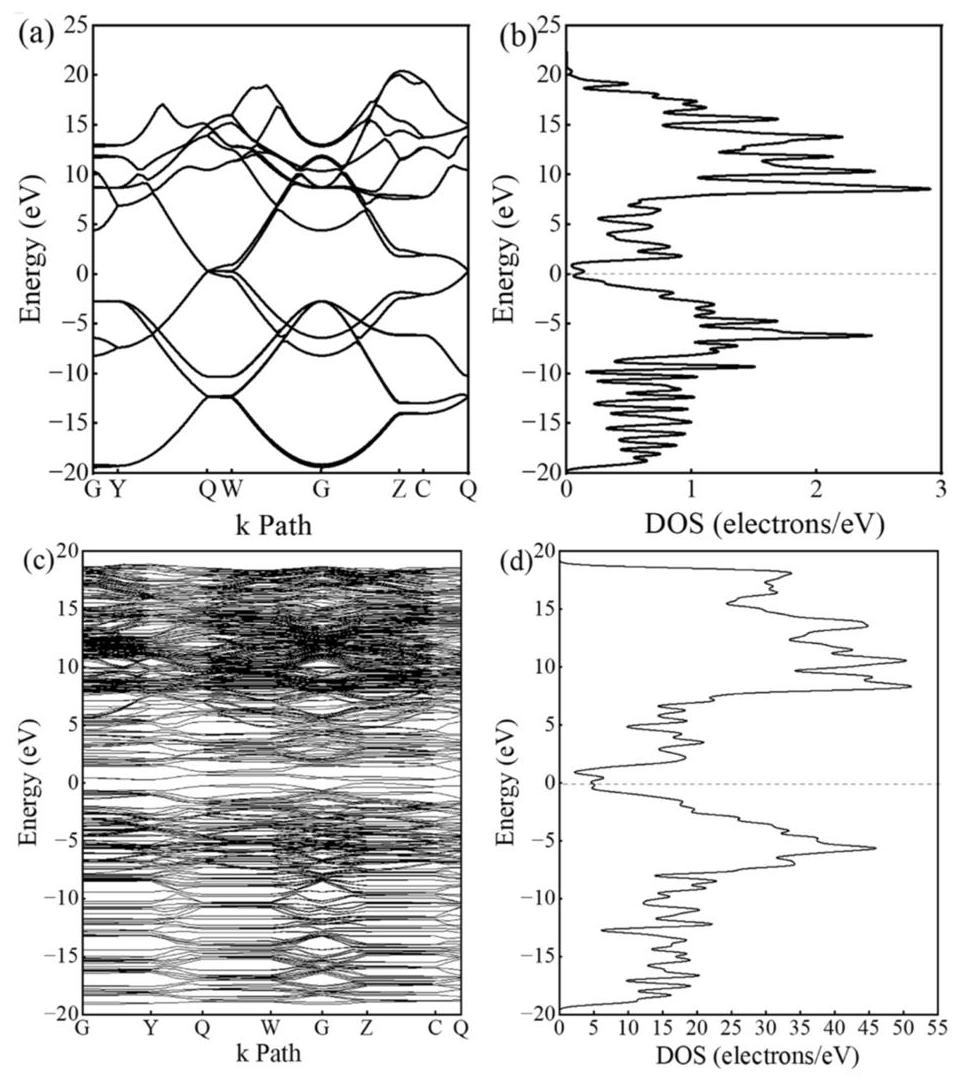

理论计算结果 - 能带结构与态密度

图7: 改性炭黑的能带结构和态密度

分析结果:DFT计算表明,无缺陷炭黑的带隙为零,具有金属特性和良好导电性。而双空位缺陷炭黑的带隙增加至0.208eV,需要更多能量使价电子跃迁到导带,导电性降低。这证实了减少缺陷对提高炭黑电导率的重要性。

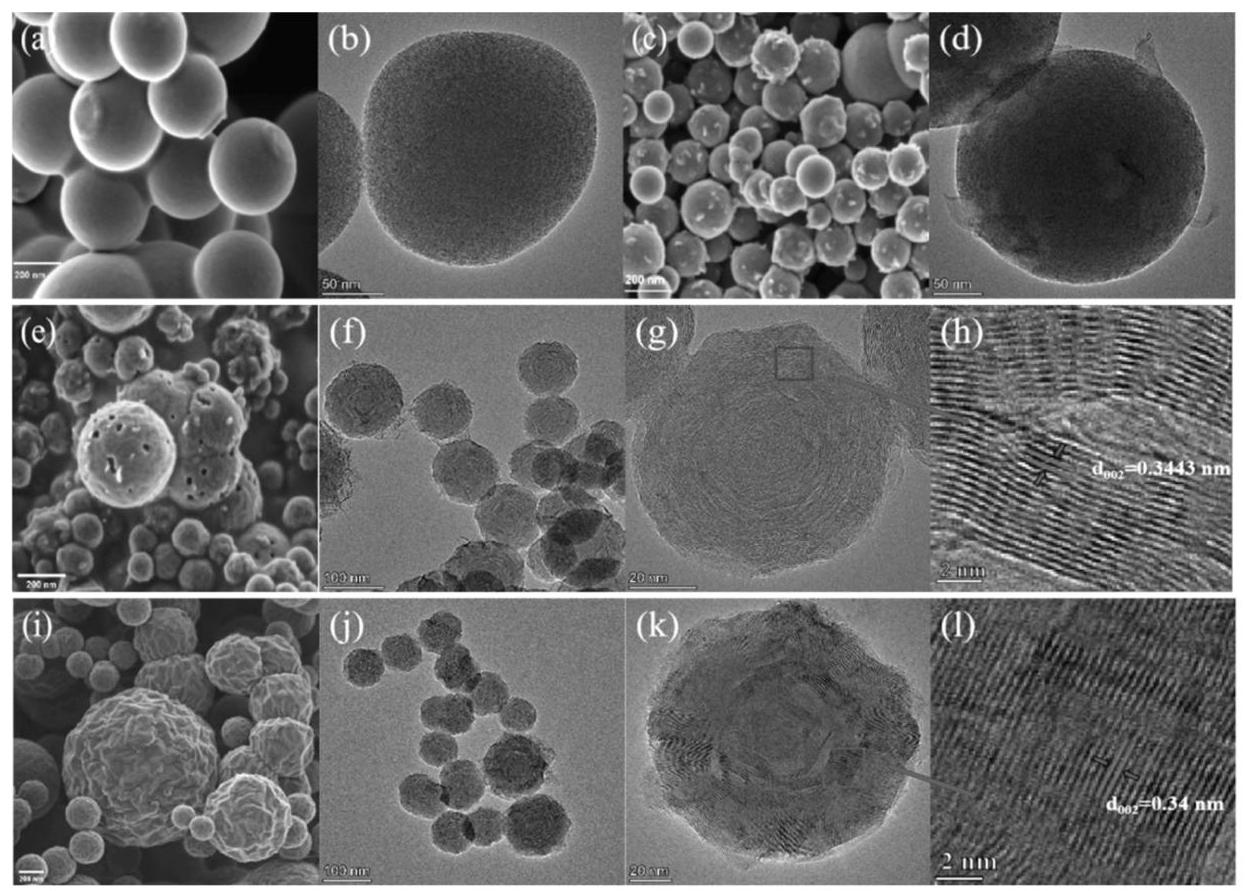

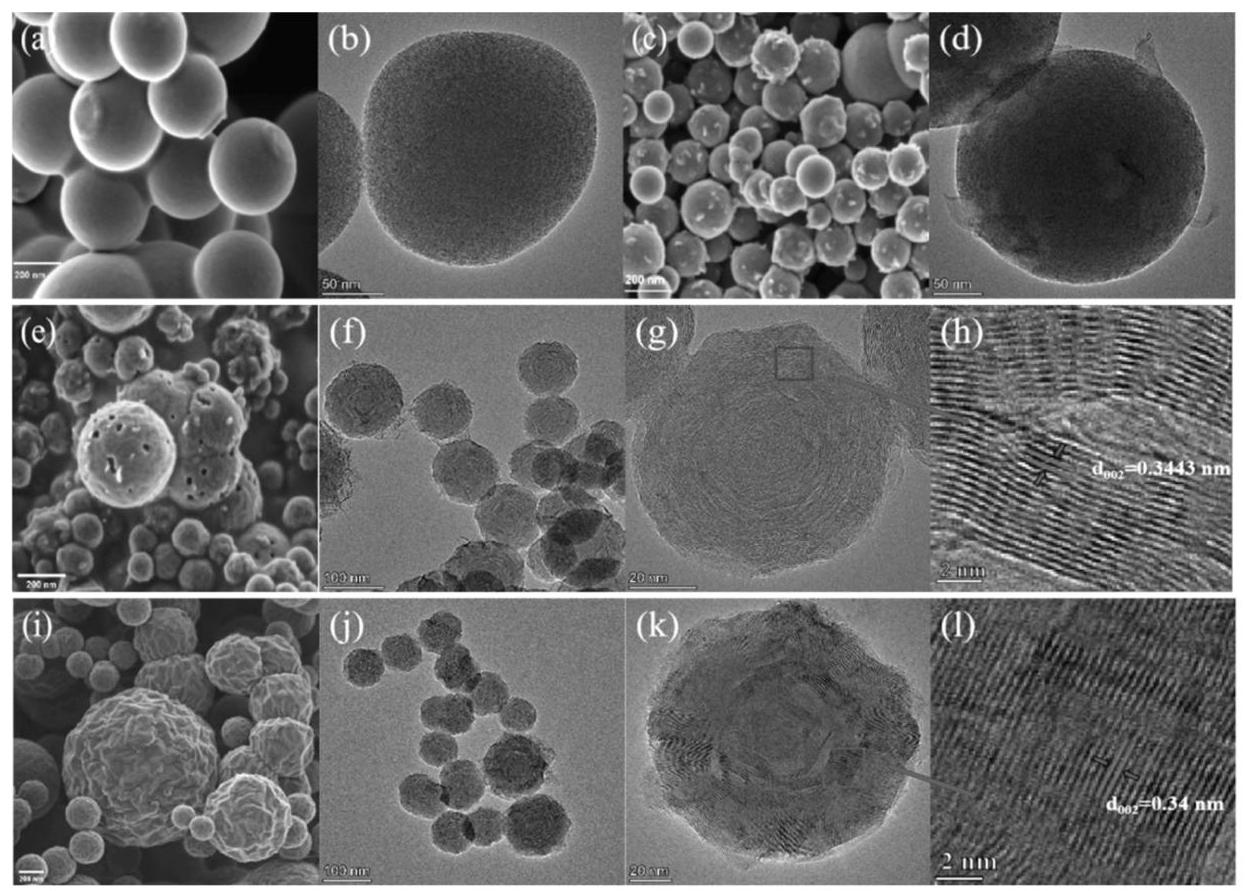

形貌特征分析 - FESEM和TEM图像

图8: 不同炭黑样品的FESEM和TEM图像

分析结果:原始炭黑样品(C₁-1100)呈球形,表面光滑无孔。随着温度升高,表面无序碳脱落,形成多孔结构。在1700°C时,表面出现大量孔隙,形成多孔球形颗粒。在2000°C时,颗粒开始闭合,表面孔隙收缩。TEM图像显示层间距减小,晶体尺寸增大,与XRD结果一致。

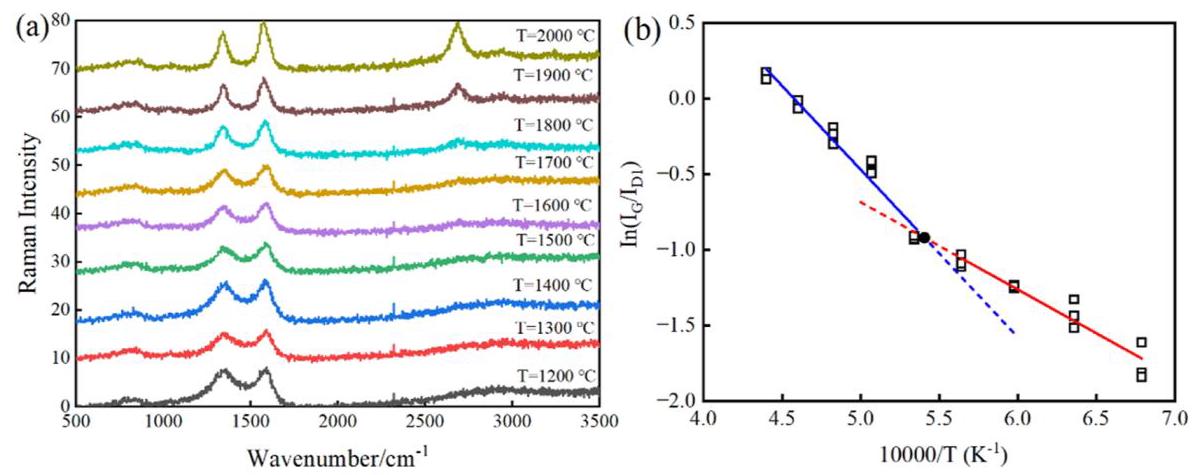

石墨化过程分析

图9: 不同温度下改性炭黑样品的拉曼光谱及I_G/I_D1与温度的关系

分析结果:通过分析I_G/I_D1比值变化率,确定了炭黑石墨化的临界温度点为1576°C。低于此温度时,炭黑主要发生无序碳脱落,形成多孔碳结构;高于此温度时,形成层状有序结构,孔隙度逐渐减小。这一发现为优化改性工艺提供了重要参考。

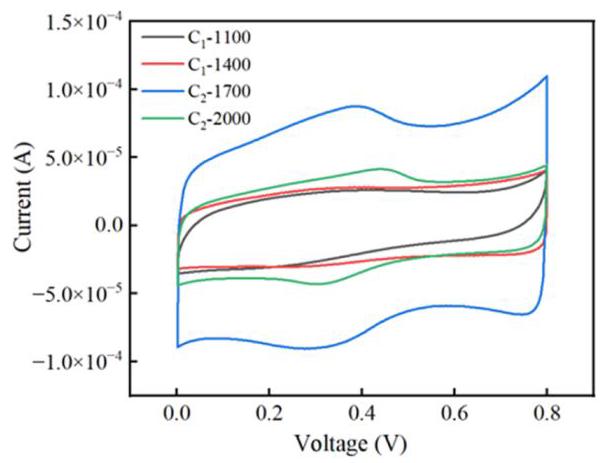

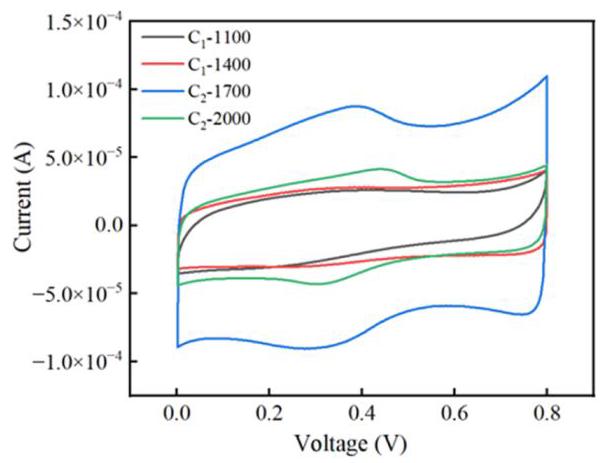

电化学性能 - 循环伏安曲线

图10: 不同温度下炭黑的循环伏安曲线

分析结果:所有炭黑样品的CV曲线均呈现近似矩形的形状,符合超级电容器的典型特征。曲线包围的面积代表比电容大小,在1700°C时达到最大值。比电容的变化趋势与BET比表面积结果一致,表明高比表面积和孔隙度有利于电荷存储和传输。

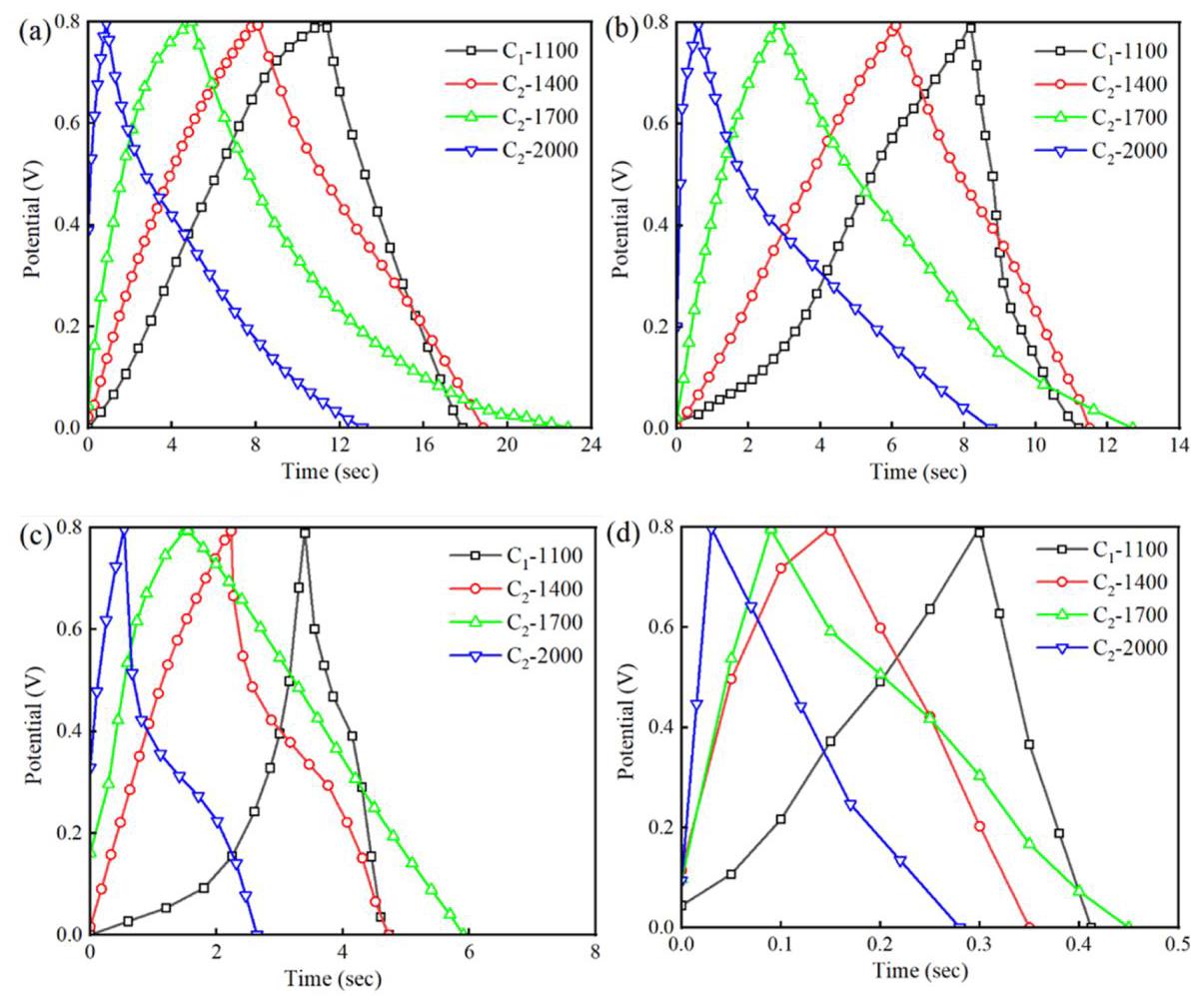

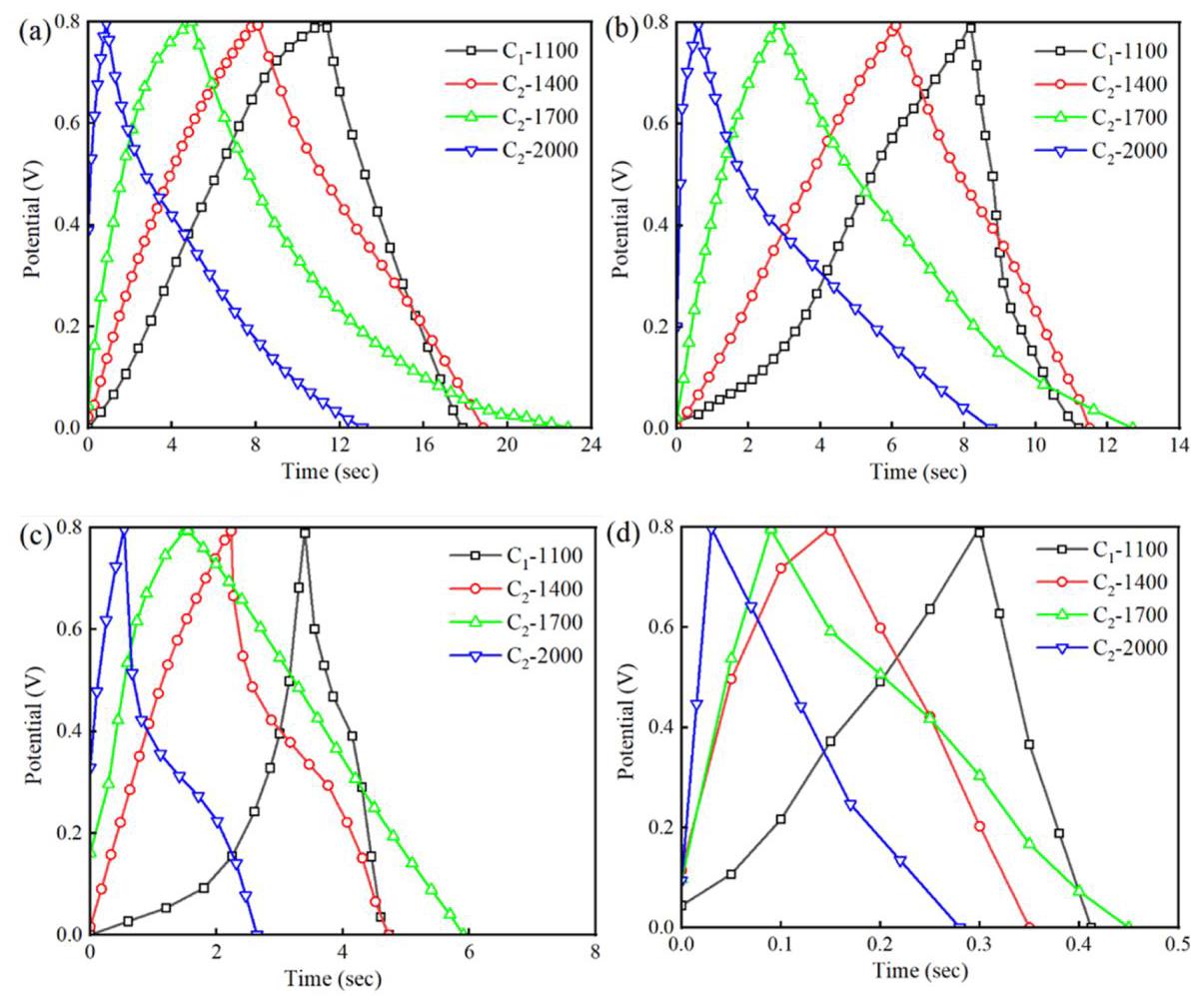

电化学性能 - 恒电流充放电曲线

图11: 不同负载电流下炭黑的恒电流充放电曲线

分析结果:C₂-1700样品表现出最高的比电容(11.34F/g),这归因于其多孔结构特性。随着炭黑热处理温度升高,电容器充电时间明显减少,与电导率变化一致。C₂-2000样品具有良好的结晶性和有序性,在2A/g和20A/g电流负载下电容下降率仅为4.31%和18.31%,表现出稳定的电化学性能。