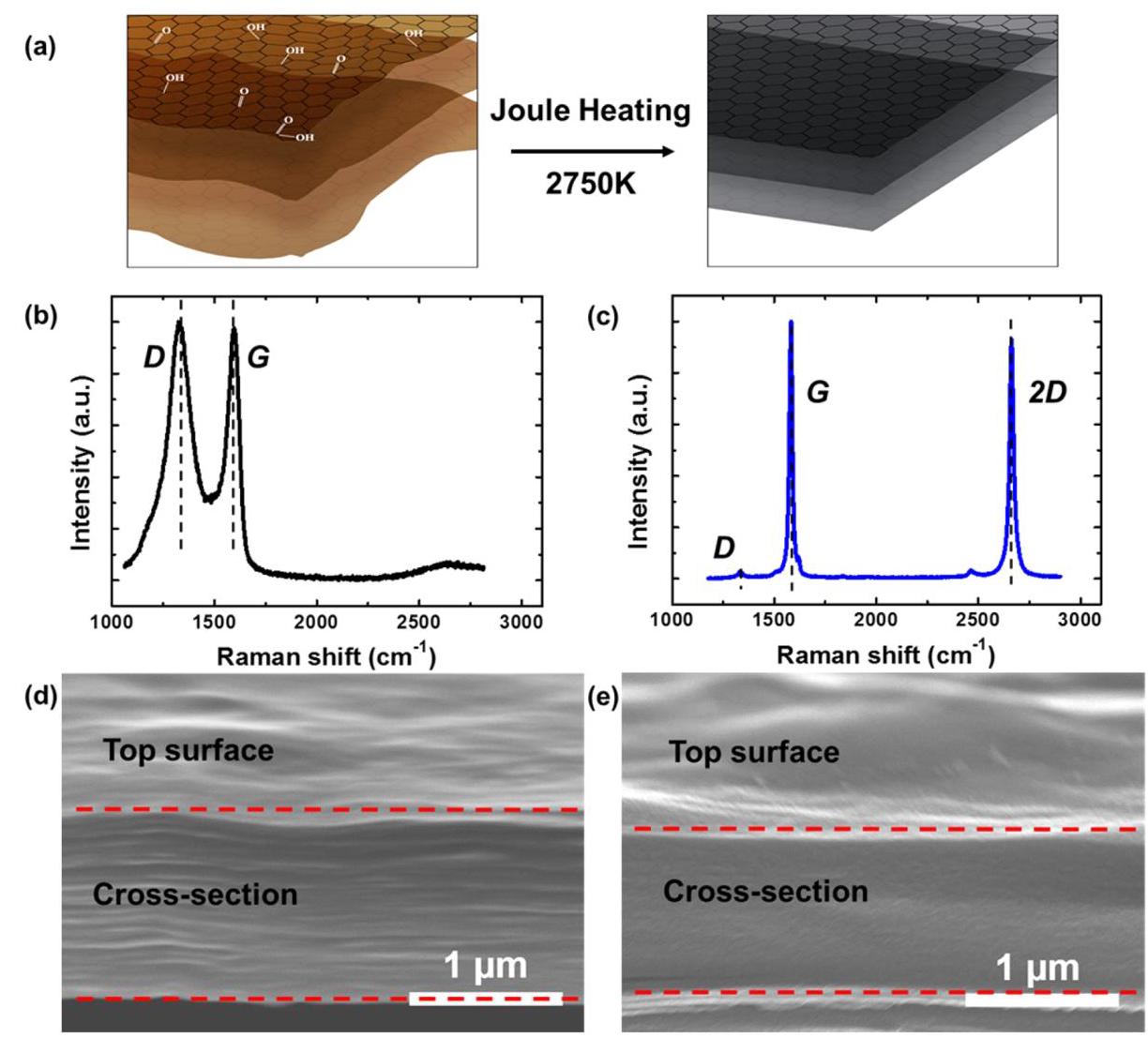

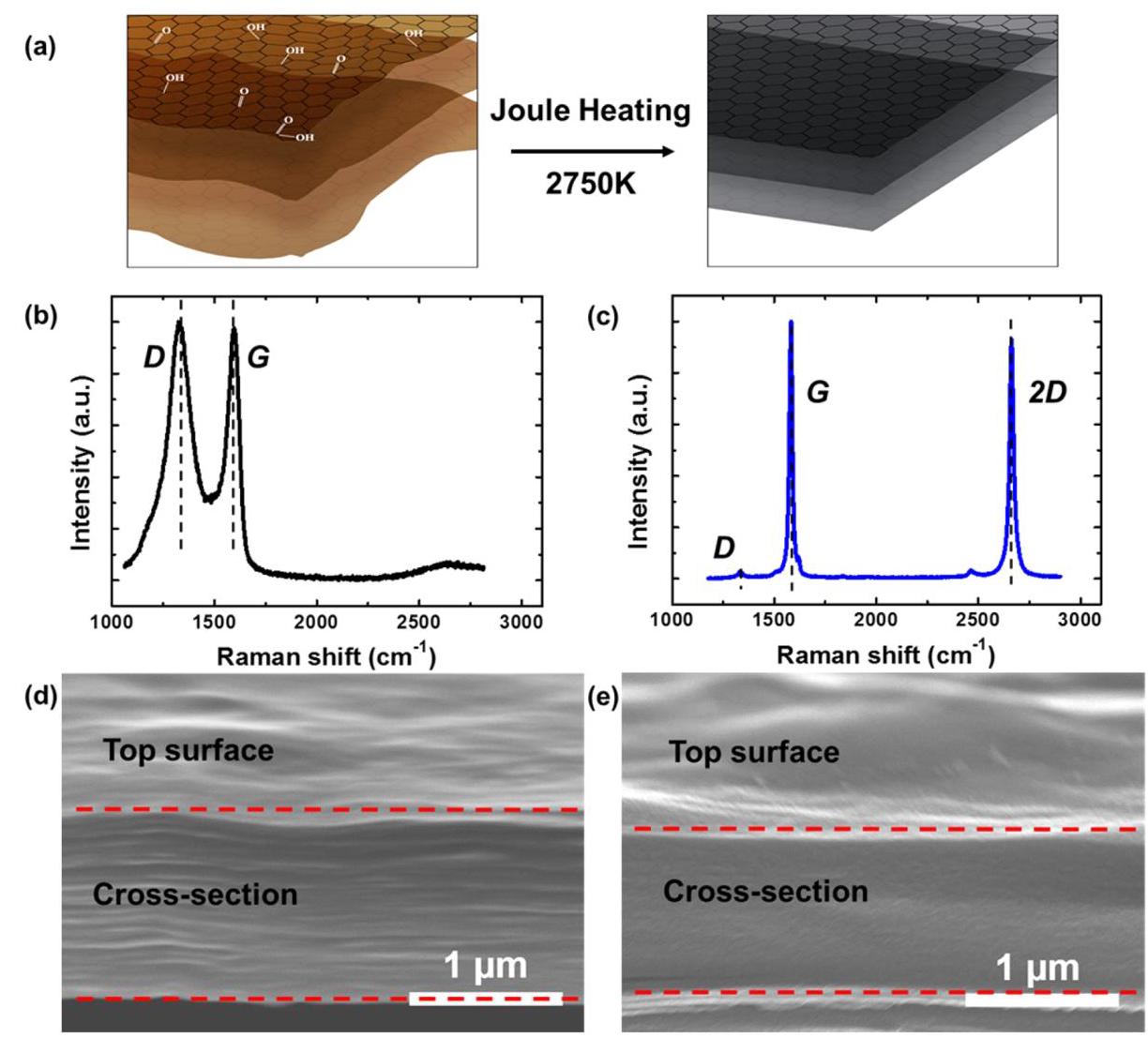

图1: 焦耳加热处理对RGO薄膜的影响

图1 (a)焦耳加热示意图 (b,c)拉曼光谱对比 (d,e)截面SEM图像

分析结果:

- 在真空环境下2750K焦耳加热1分钟可有效还原RGO,获得创纪录的高直流电导率

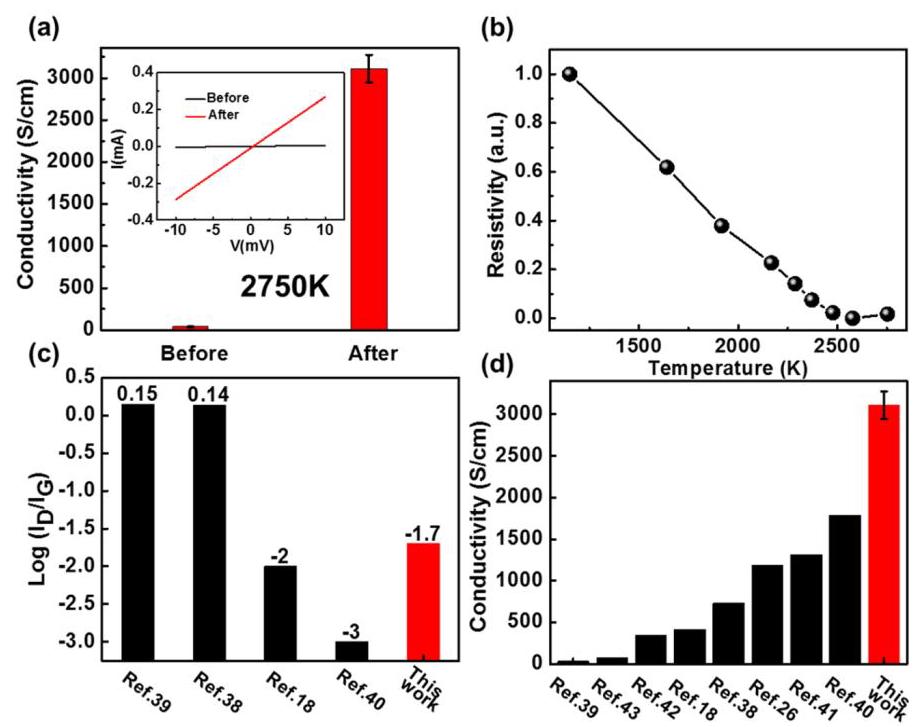

- 拉曼光谱显示,经2750K处理后D/G比值从1.02降至0.02,2D峰明显,表明RGO纳米片高度结晶

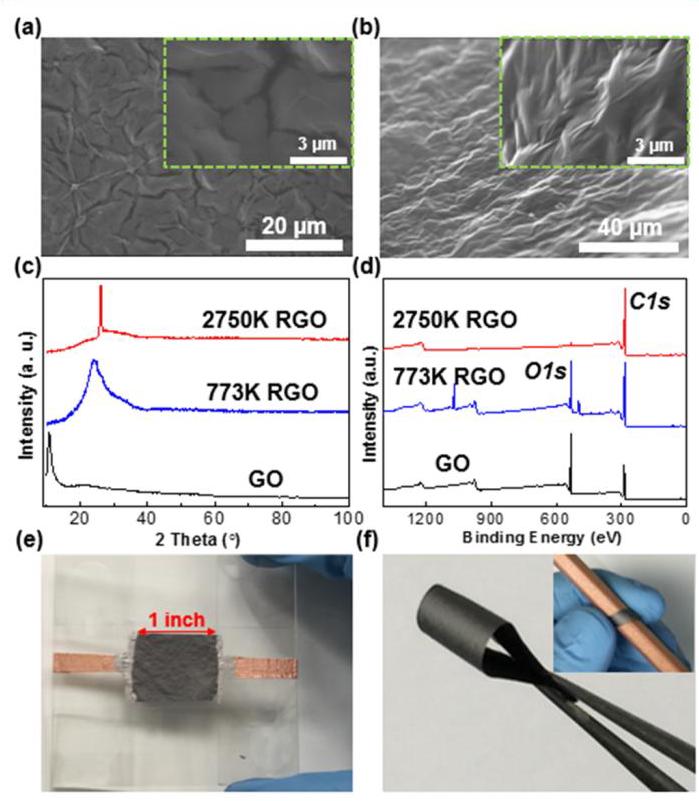

- 截面SEM图像显示,焦耳加热有效致密化了RGO薄膜,厚度从1.25μm减少到1.03μm,显著增加了电荷传输的耦合

第一作者: Yanan Chen, Kun Fu

通讯作者: Liangbing Hu

所属机构: 马里兰大学材料科学与工程系

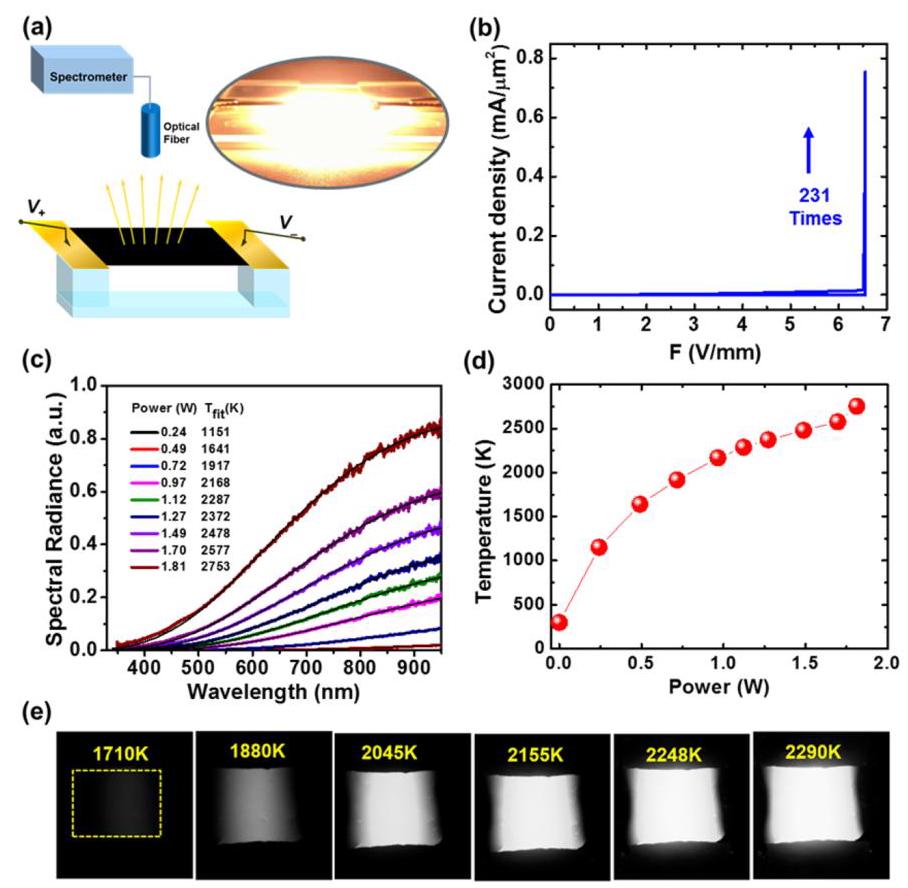

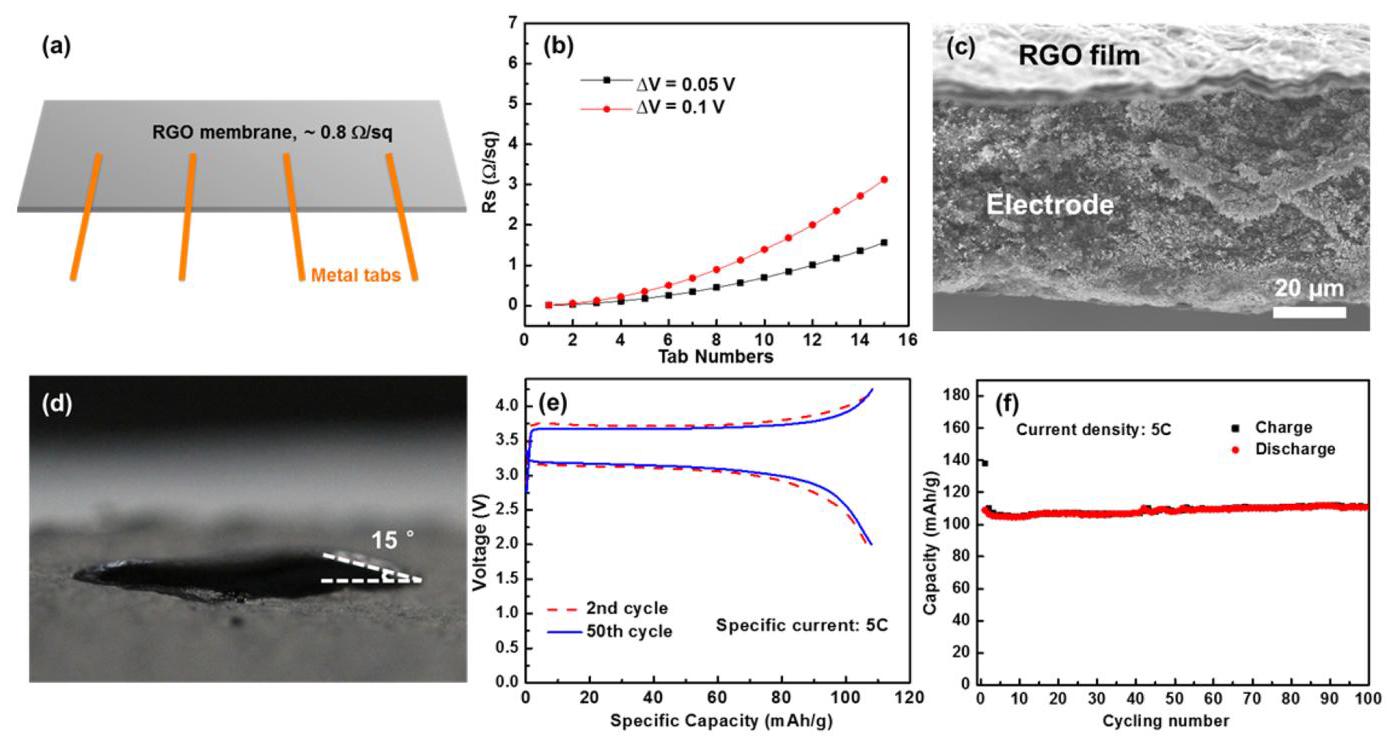

通过焦耳加热法成功制备了电导率高达3112 S/cm的RGO薄膜,比传统方法制备的RGO薄膜电导率提高了76倍

高温退火有效去除了RGO中的缺陷,提高了纳米片的结晶度,并使其堆叠更加致密,从而显著提高了电导率

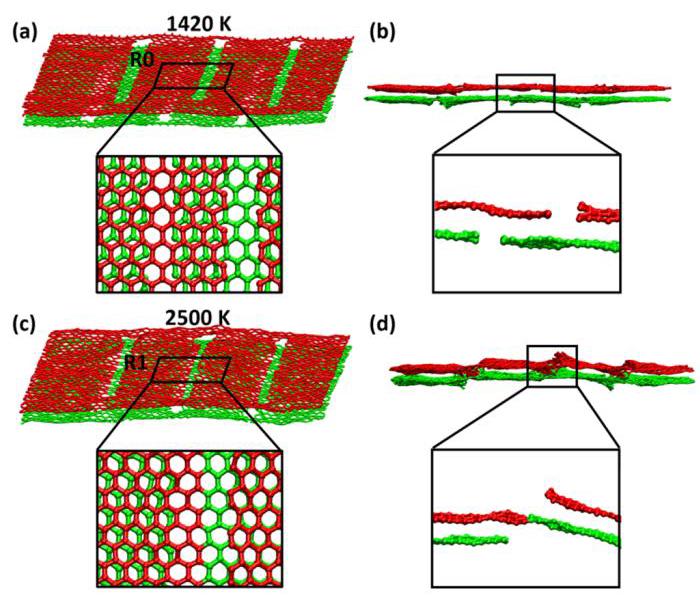

分子动力学模拟表明,高温下缺陷促进了相邻RGO层之间的交联,形成了三维交联碳纳米结构,这是电导率大幅提高的关键机制