Polyelemental Nanoparticles as Catalysts for a Li-O2 Battery

多元素纳米粒子作为锂-氧电池催化剂

第一作者: Woo-Bin Jung

通讯作者: Hee-Tae Jung, Mihye Wu

所属大学: Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

DOI: 10.1021/acsnano.0c06528

PDF原文

期刊名称: ACS Nano

发表年份: 2021

论文亮点

- 采用四元素(Pt-Pd-Au-Ru)多元素催化剂,显著降低过电位(0.45V)并提高放电容量(9130 mAh/g),是原始CNF电极的3倍。

- 通过超快焦耳加热技术(200毫秒)成功合成了均匀分布的多元素纳米粒子,粒径约13纳米,实现了原子级混合。

研究背景

- 锂-氧电池具有高能量密度(约3500 Wh/kg),但面临Li2O2形成和分解动力学缓慢的挑战,导致充放电过电位高。

- 贵金属催化剂(如Pt、Pd、Au、Ru)能促进氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER),但以往研究多限于二元金属组合,未能充分发挥多元素协同效应。

- 多元素催化剂能通过增加活性位点和改变吸附强度来提升电池性能,但四元素及以上组合的研究尚未充分探索。

研究方法

本研究采用以下方法合成和表征多元素催化剂:

- 碳纳米纤维(CNF)制备:通过静电纺丝聚丙烯腈(PAN)聚合物纳米纤维,随后高温热解(800-900°C)得到自支撑CNF薄膜,具有导电和多孔特性。

- 多元素纳米粒子合成:使用焦耳加热方法(200毫秒),将金属前驱体溶液(Pt、Pd、Au、Ru的氯化物,浓度0.05M)加载到CNF上,快速加热形成均匀纳米粒子。共制备14种组合(单元素、二元、三元、四元)。

- 表征技术:

- 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察形貌和分布。

- 能量色散X射线光谱(EDS)分析元素组成和分布。

- X射线衍射(XRD)鉴定放电产物。

- 电化学测试:组装Li-O2电池,测试充放电曲线、能量效率和容量。

- 原位差分电化学质谱(DEMS)分析气体消耗和演化。

- 理论计算:使用VASP软件计算O2吸附能。

主要结论

- 四元素催化剂(Pt-Pd-Au-Ru)表现出最佳性能:过电位降低至0.45V,放电容量高达9130 mAh/g,能量效率达84%,显著优于单元素或少元素催化剂。

- 性能提升归因于增强的O2吸附能力(平均吸附能增加0.62eV)和更多的活性位点,促进了Li2O2的均匀成核和分解。

- 焦耳加热方法是一种高效、快速的多元素纳米粒子合成策略,可用于筛选优化催化剂组合。

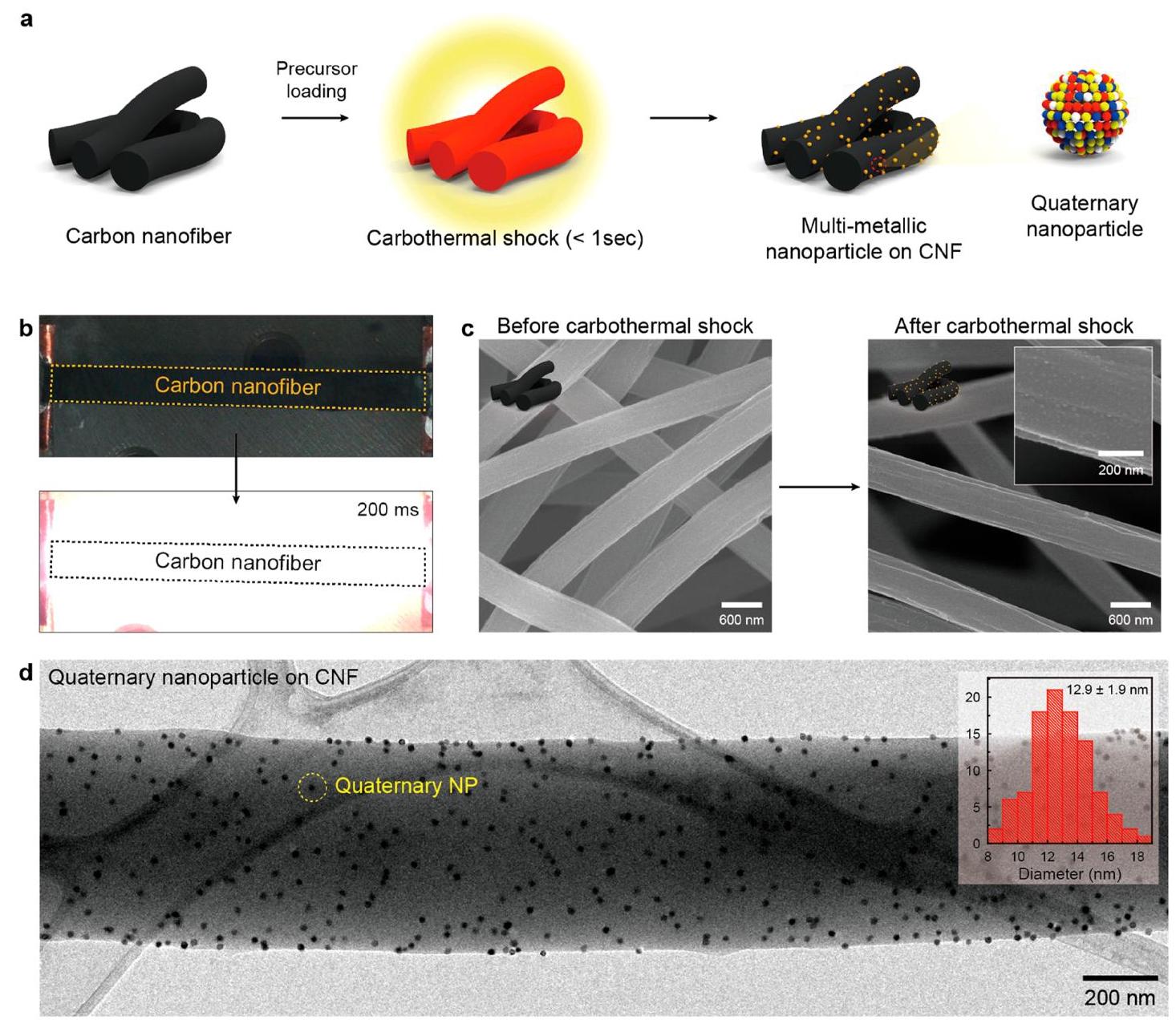

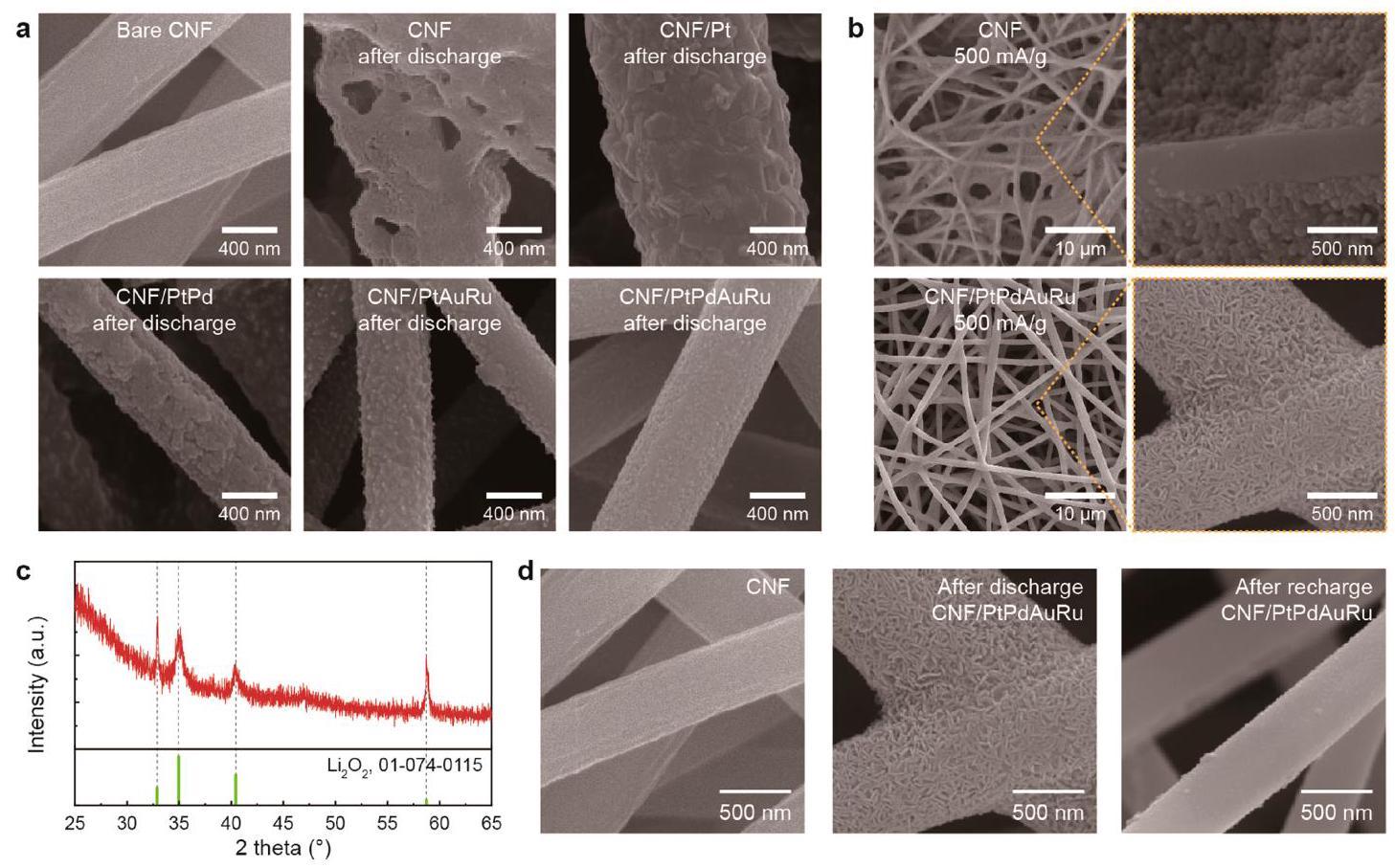

图1: 热冲击法合成四元素纳米粒子

图1: (a) 热冲击法示意图;(b) 焦耳加热过程中CNF的亮光图像;(c) 加热前后CNF的SEM图像;(d) CNF上均匀分布的四元素纳米粒子(粒径约13nm)。

分析结果:焦耳加热方法能在超短时间(200毫秒)内实现多元素纳米粒子的均匀合成,纳米粒子粒径分布窄(12.9±1.9nm),且无显著团聚。这表明该方法适用于快速制备高质量多元素催化剂。

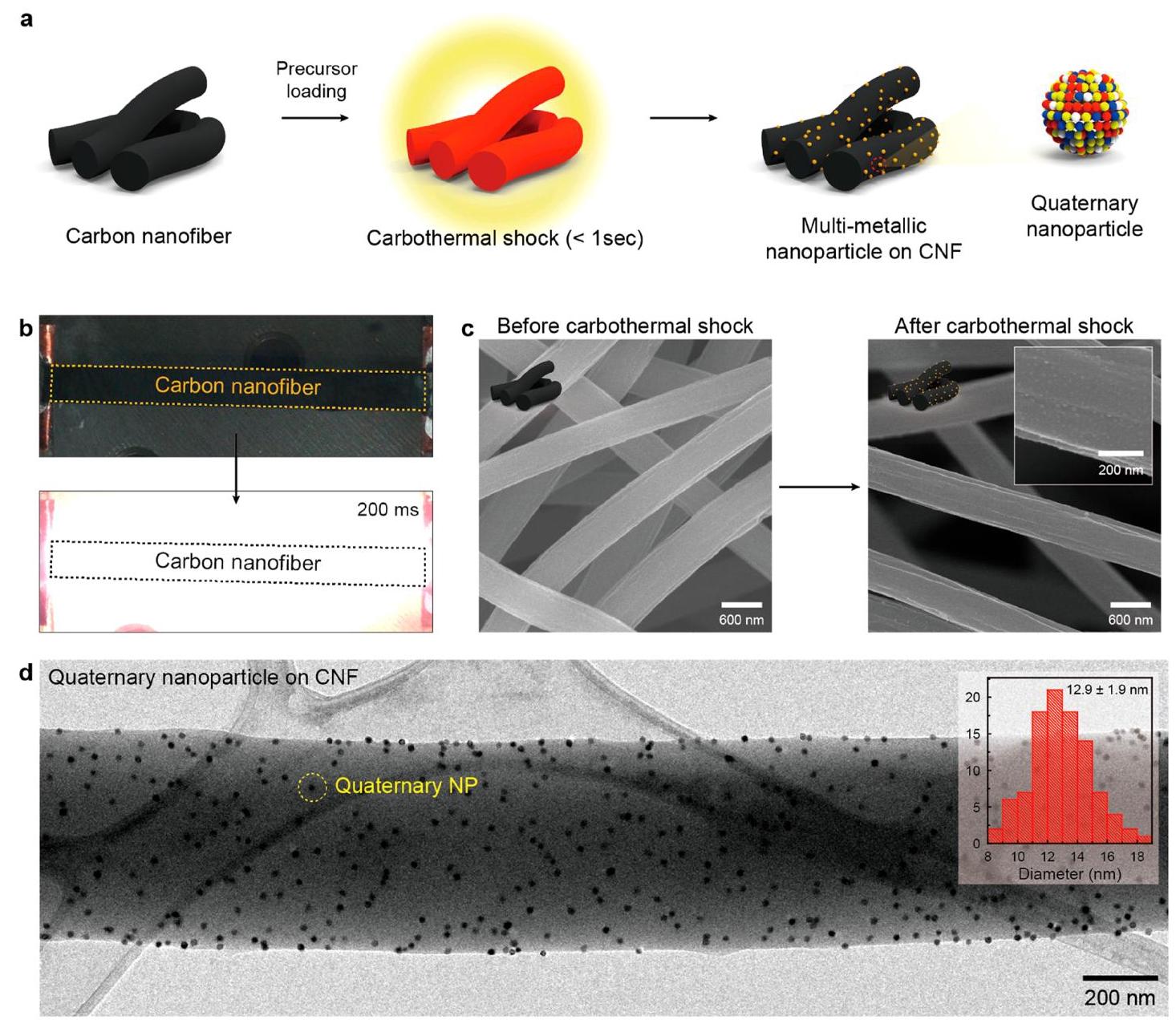

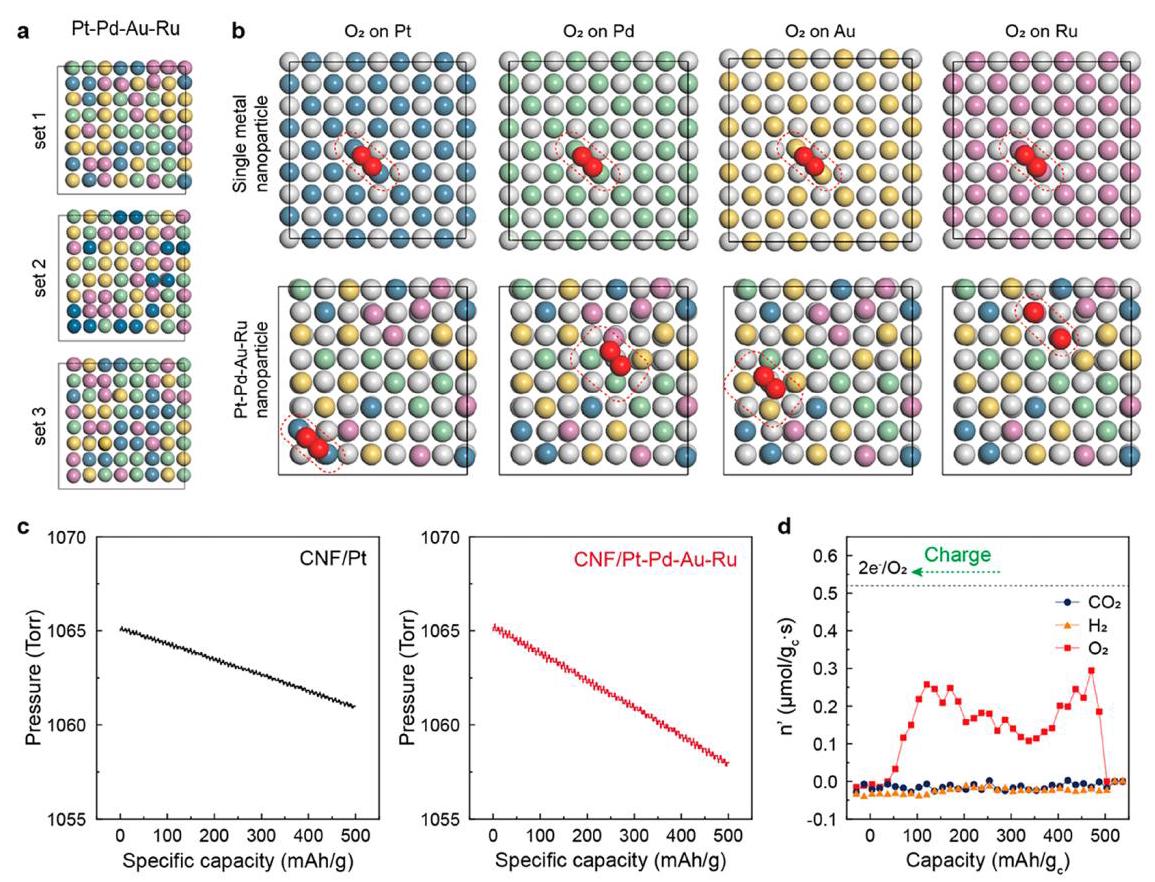

图2: 四元素纳米粒子的表征

图2: (a) 单元素、二元、三元和四元纳米粒子的TEM-EDS mapping;(b) Pt-Pd-Au-Ru四元纳米粒子的TEM-EDS mapping;(c) 各金属元素的映射;(d) EDS光谱;(e) 纳米粒子组成。

分析结果:EDS mapping显示四元素纳米粒子中Pt、Pd、Au、Ru均匀混合,无元素分离。组成分析表明纳米粒子中Pt、Pd、Au、Ru的比例分别为10.5%、22.5%、27.6%和39.4%,证实了焦耳加热能实现原子级混合。

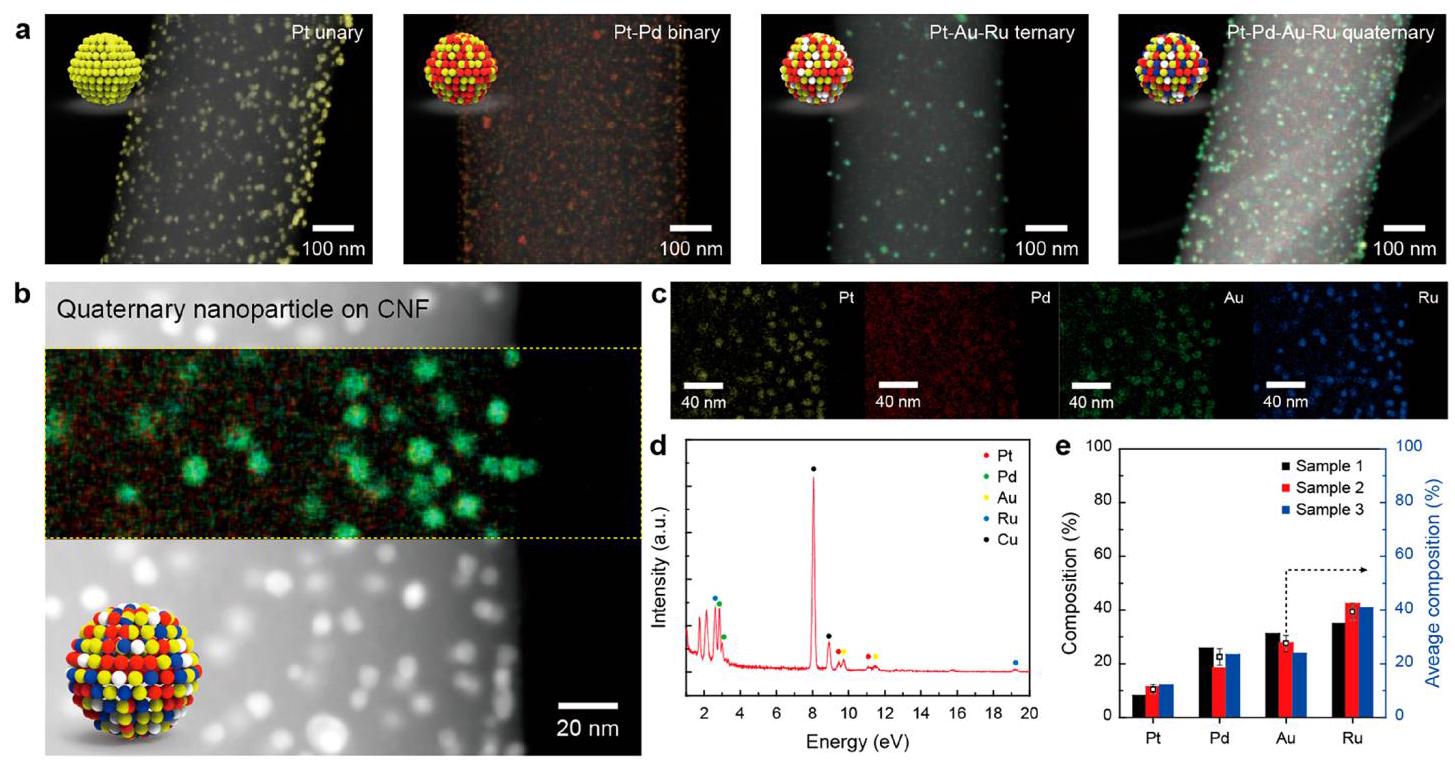

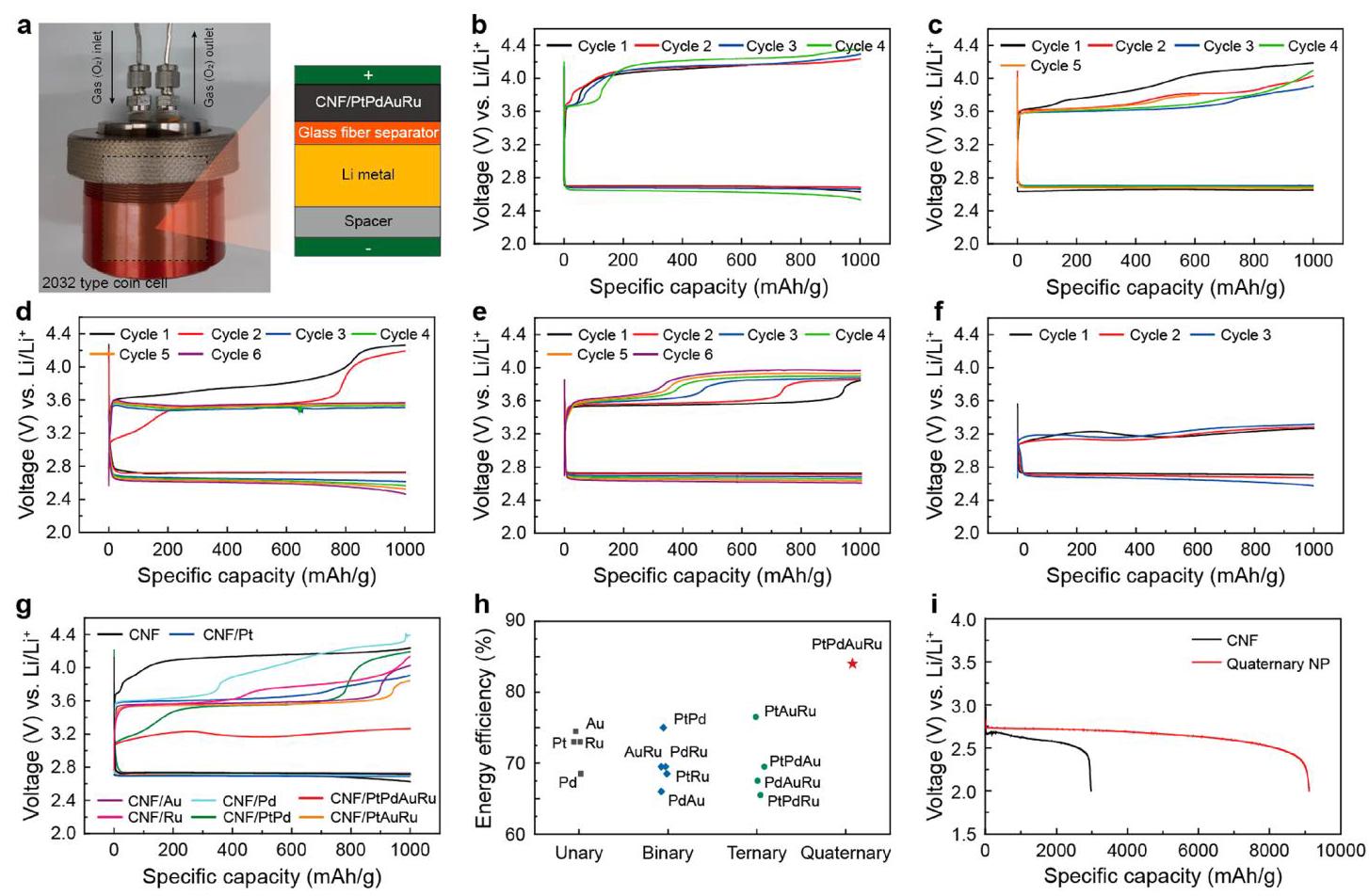

图3: 锂-氧电池性能

图3: (a) Li-O2单电池装置和配置;(b-g) 不同催化剂的充放电曲线;(h) 贵金属数量与能量效率的关系;(i) CNF和CNF/Pt-Pd-Au-Ru电极的全放电曲线。

分析结果:四元素催化剂(CNF/Pt-Pd-Au-Ru)表现出最低的OER过电位(约3.2V)和最高能量效率(84%)。全放电测试显示其放电容量达9130 mAh/g,是原始CNF电极的3倍,表明多元素协同效应显著提升了电池性能。

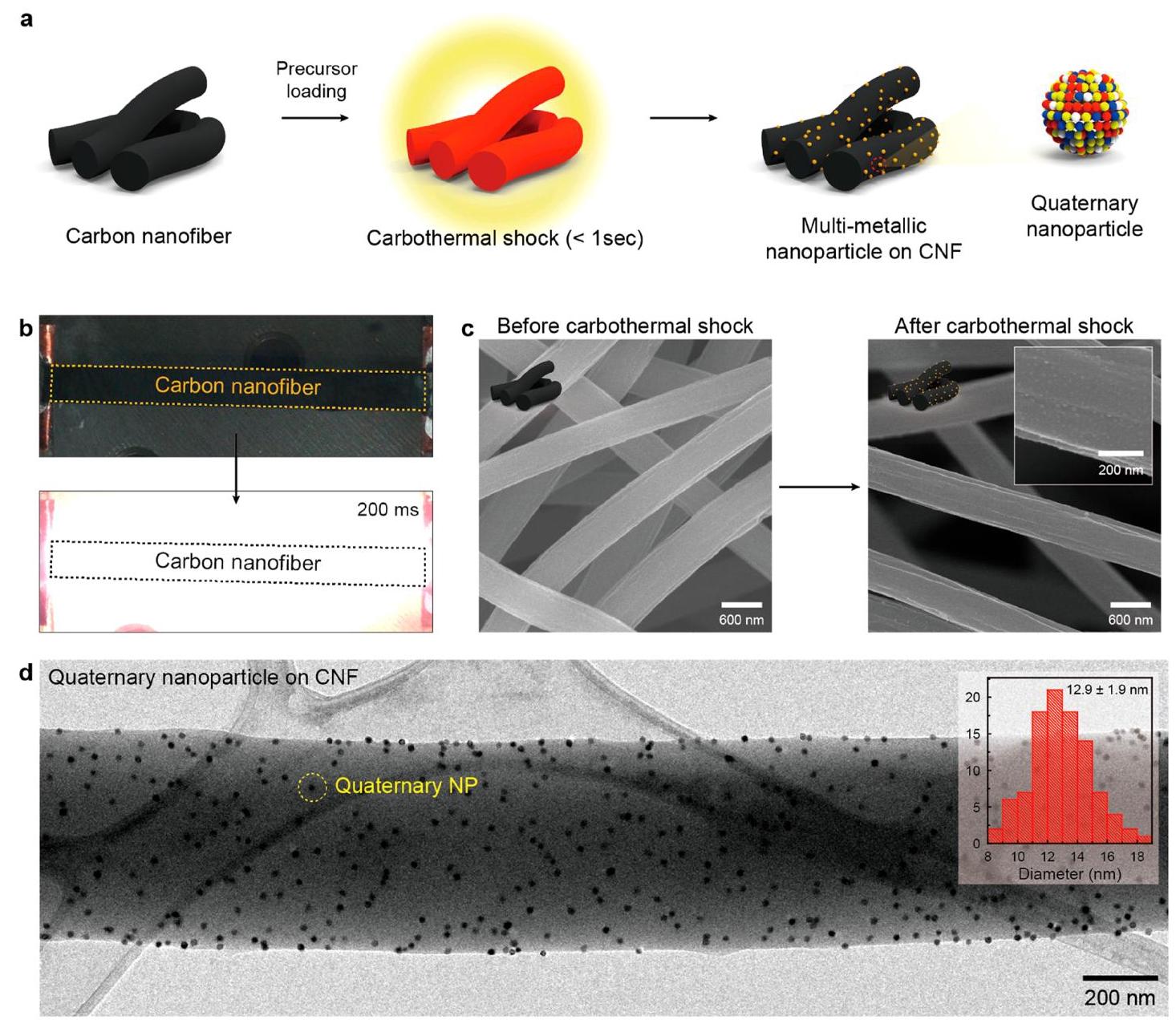

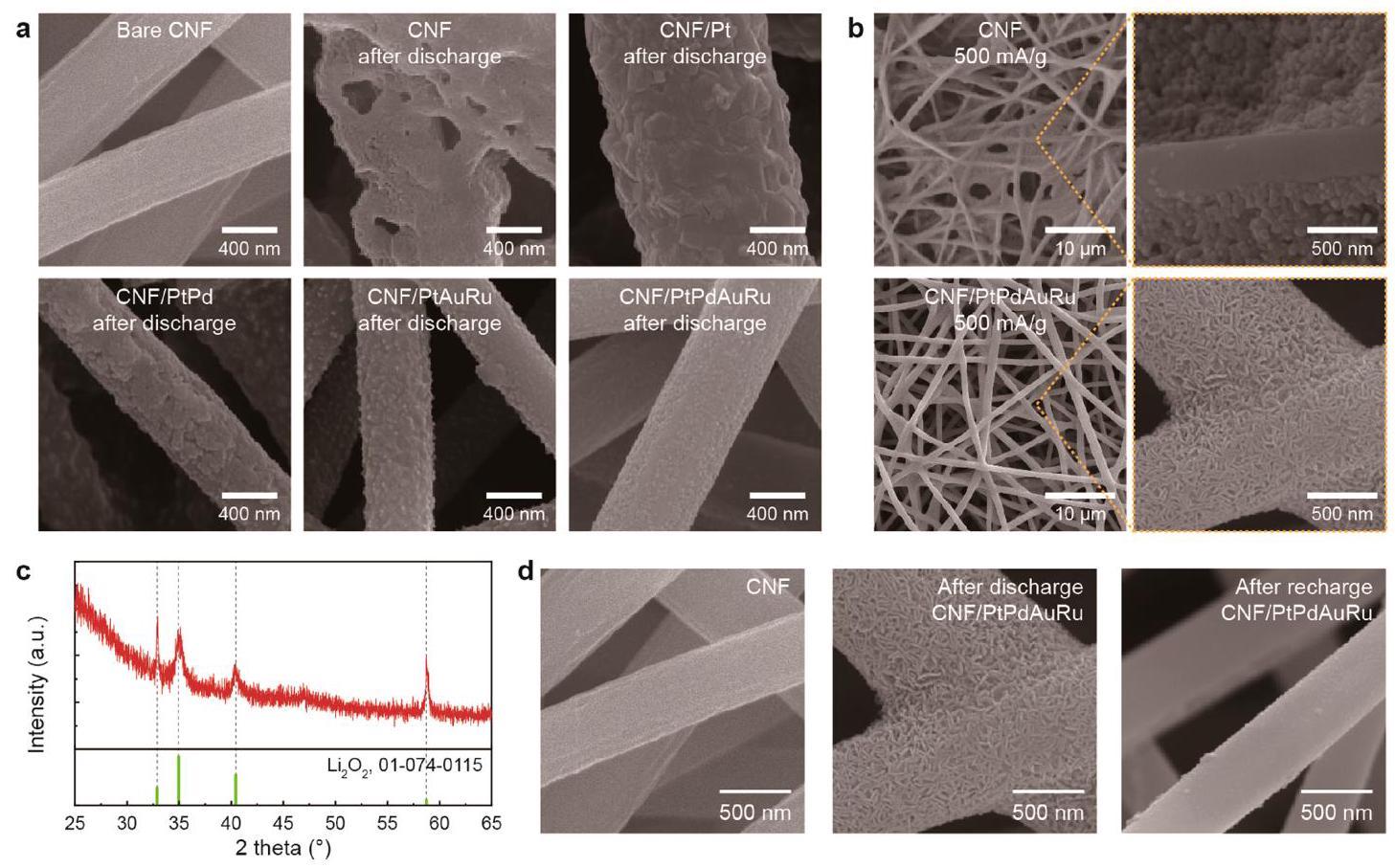

图4: 放电产物的形貌差异

图4: (a) 不同电极放电后的SEM图像;(b) 高电流密度下放电产物的SEM图像;(c) CNF/Pt-Pd-Au-Ru电极放电后的XRD图谱;(d) CNF/Pt-Pd-Au-Ru电极在原始、放电和充电后的SEM图像。

分析结果:四元素催化剂电极的放电产物呈薄膜状均匀分布,而原始CNF电极的产物为大型团聚体。这种形貌差异源于四元素催化剂更强的O2吸附能力,促进了Li2O2的表面成核,从而改善了分解动力学和循环稳定性。

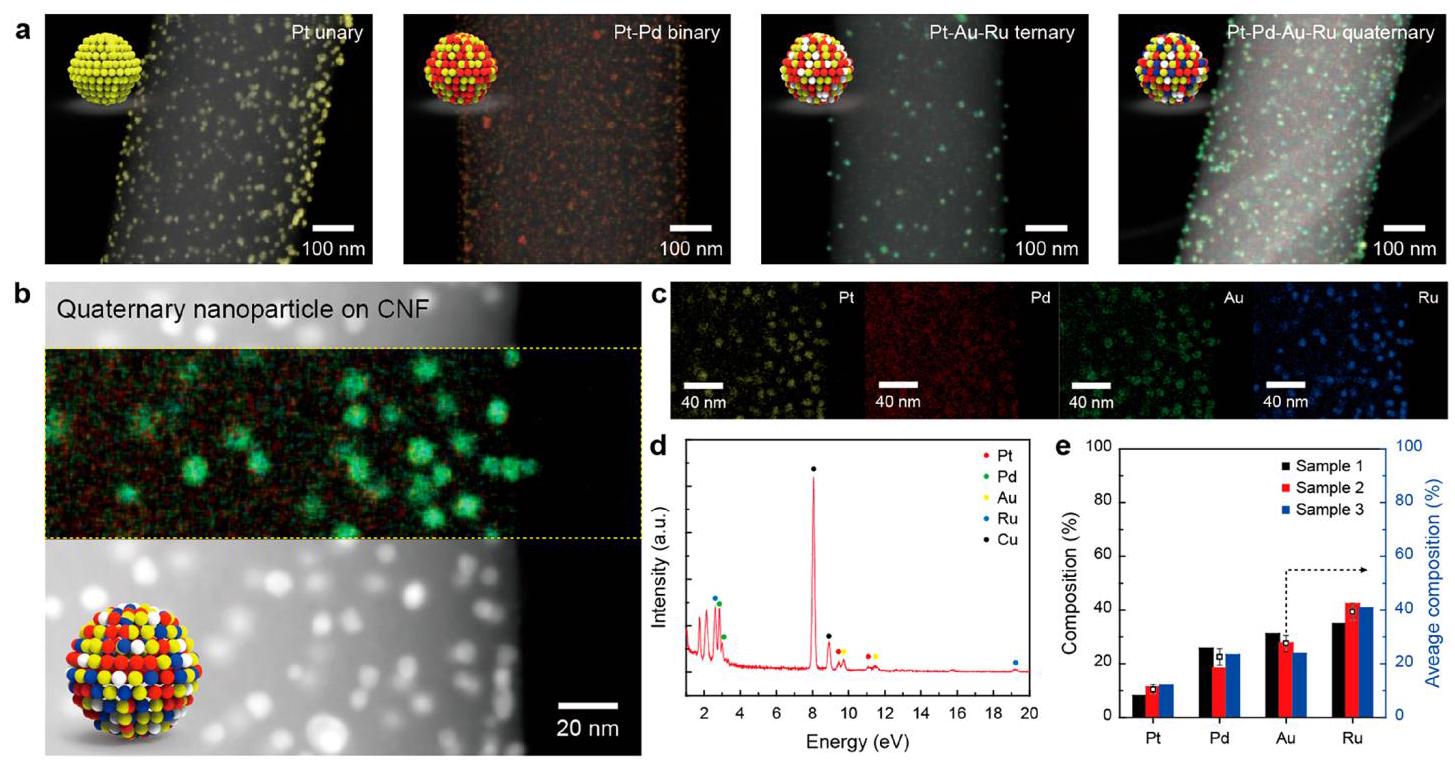

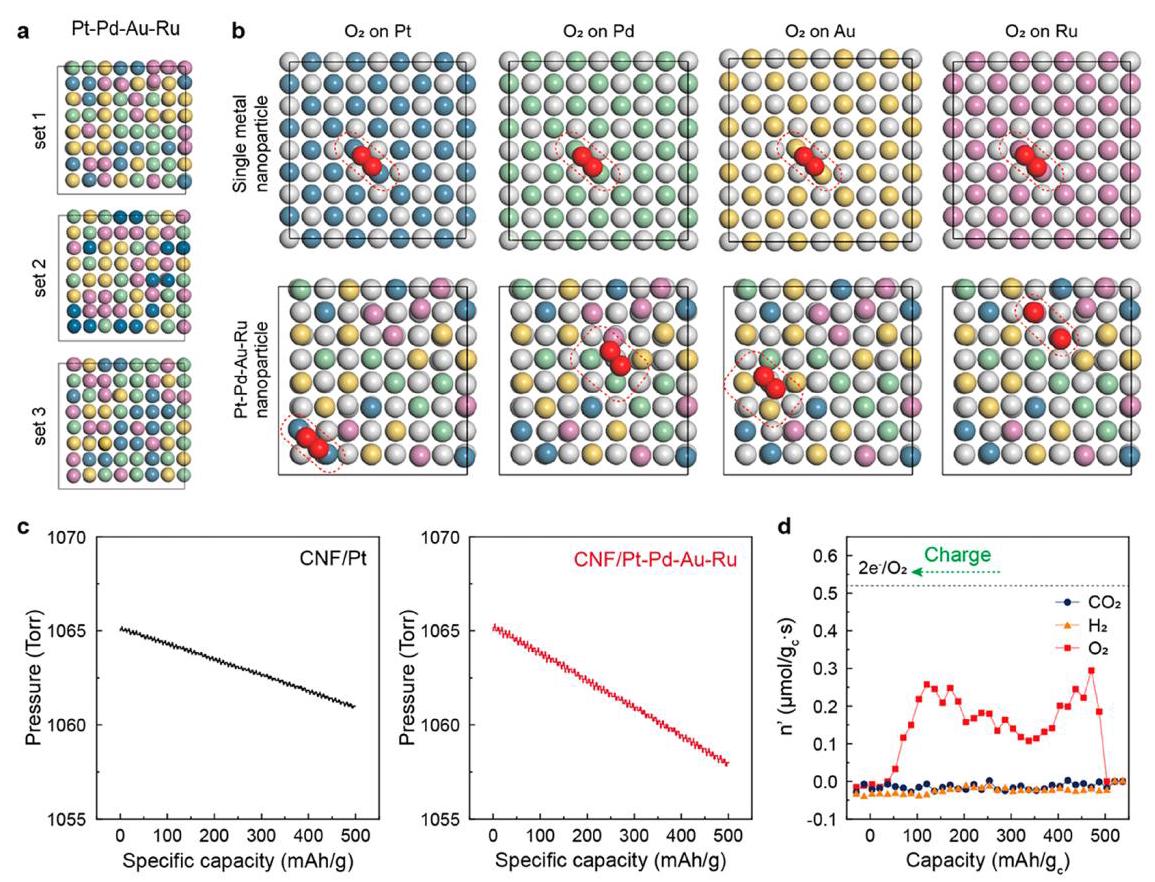

图5: O2吸附分析

图5: (a) Pt-Pd-Au-Ru配置;(b) O2在单金属和四元纳米粒子上的吸附构型;(c) 放电过程中O2压力下降;(d) 充电过程中气体演化。

分析结果:理论计算显示四元素催化剂的平均O2吸附能(2.82eV)高于单金属催化剂(2.17eV)。DEMS分析证实CNF/Pt-Pd-Au-Ru阴极在放电过程中消耗更多O2(2.95μmol),且充电时副产物(CO2和H2)生成最小,表明其具有优异的催化可逆性。