An overview of Joule heating in energy storage materials and applications

焦耳加热在储能材料中的应用概述

第一作者: Jiahui Yuan (袁佳辉)

通讯作者: Zhengrong Gu (顾正荣)

南达科他州立大学农业与生物系统工程系

DOI: 10.1039/d4tc01736f

PDF原文

期刊: Journal of Materials Chemistry C

发表年份: 2024

论文亮点

- 焦耳加热技术能够实现储能材料的超快速合成,将传统需要数小时的反应缩短至秒级甚至毫秒级

- 该技术具有高效、环保、低成本的特点,可用于多种碳源甚至废弃物的转化,实现资源的高值化利用

研究背景

- 随着化学能源资源的加速消耗和全球能源需求的增长,开发先进高效的能量存储技术变得至关重要

- 传统的储能材料合成方法(如水热法、化学气相沉积和高温煅烧退火)通常需要较长的加热和冷却过程,反应持续时间长

- 近年来,微波辐射、激光烧蚀、磁感应加热和焦耳加热等技术因其极高的合成效率和能量利用率受到研究者青睐

研究方法

本研究采用焦耳加热技术,主要包括两种独特方法:

- 高温冲击法(HTS):将待处理材料夹在薄碳带或碳织物之间,当电流通过时,电阻将电能转化为热能,材料温度迅速升高,通过热辐射将热量传递给待处理材料

- 闪蒸焦耳加热法(FJH):将待处理材料直接用作导体材料(通常需要掺入一定比例的炭黑以确保导电性),通过大电容器的毫秒级放电,使待处理材料瞬间达到超高温,在极短时间内完成热处理过程

焦耳加热的基本原理遵循焦耳定律:Q = I²Rt,其中Q代表热量(J),I代表电流(A),R代表电阻(Ω),t代表电流持续时间(s)。

通过精确控制电流和加热速率,可以实现对材料合成过程的精确调控,避免局部过热和温度波动,确保材料性能的均匀性。

主要结论

- 焦耳加热技术能够高效合成多种储能材料,包括石墨烯、氧化石墨烯纤维、亚稳态二维材料、硼碳氮化物和碳纳米管等

- 该技术在电池电极、超级电容器、电极材料回收、固态电解质和集流体处理等能量存储应用中展现出优异性能

- 焦耳加热技术具有快速、环保、成本效益高和适应性强的特点,为储能材料的制备提供了新的技术路径

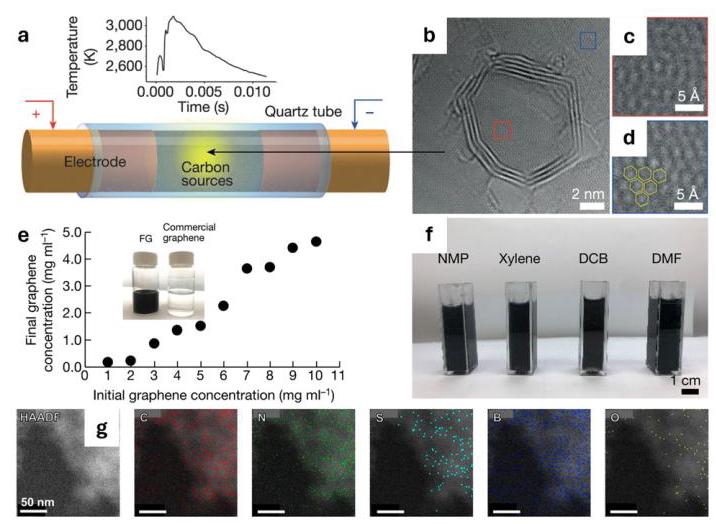

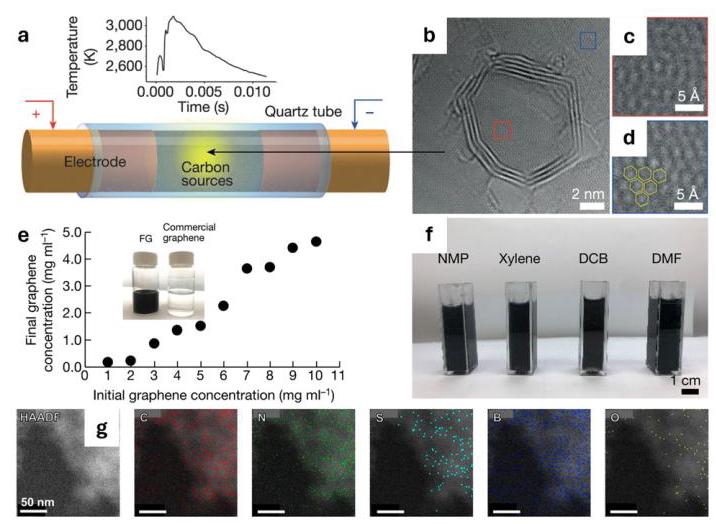

FJH工艺示意图及FG表征

图1 (a) FJH过程示意图及闪蒸过程中温度随时间升高的曲线。(b)-(d) 炭黑制备的FG和咖啡衍生单层FG的高分辨TEM图像。(e) FG在水-普朗尼克(F-127)溶液(1%)中的分散情况。(f) FG在各种有机溶剂中的分散情况(5g/l)。(g) 硼(B)、氮(N)和硫(S)共掺杂闪蒸石墨烯的STEM图像及相应元素分布。

分析结果

FJH技术能够在极短时间内(毫秒级)将各种碳源转化为高质量闪蒸石墨烯(FG)。制备的FG具有无序堆叠的石墨烯层结构,产率高达80-90%,纯度超过99%,无需纯化步骤。FG表现出优异的分散性,在水和有机溶剂中均能均匀分散,且合成能耗低,约为7.2千焦/克。通过FJH技术还可以实现多种杂原子(B、N、O、P、S等)掺杂,显著改善石墨烯的电子结构和电化学性能。

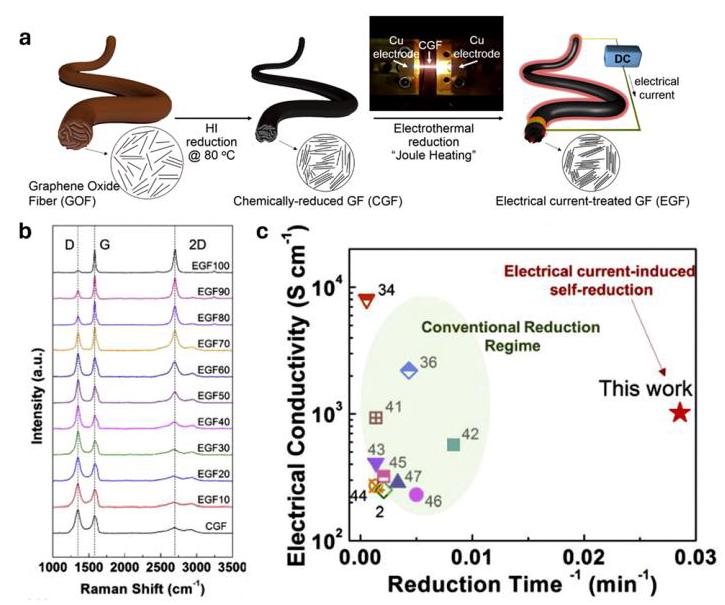

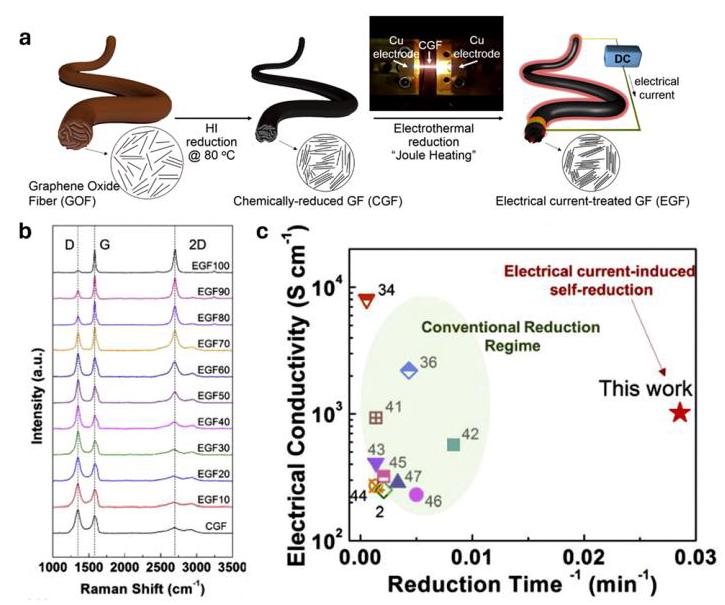

GOFs的焦耳加热修复

图2 (a) GOFs电热还原的实验过程及电热还原(焦耳加热)时 radiating CGF 的光学图像。(b) 在不同最大输入电流水平下处理的CGF和EGF样品的拉曼光谱(λex = 532 nm)。(c) 不同还原方法对石墨烯纤维的还原时间和电导率的比较分析。

分析结果

焦耳加热技术能够有效修复氧化石墨烯纤维(GOFs)中的缺陷。通过调节输入电流可以控制加热温度,实现快速、环保、节能地恢复GOFs中的sp²晶格结构。经JH处理的化学还原-氧化石墨烯纤维实现了1020 S/cm的高电导率,与块状石墨相当(约10³ S/cm),并且与连续纤维纺丝工艺兼容。与传统还原方法相比,焦耳加热法具有处理时间短、电导率高的优势。

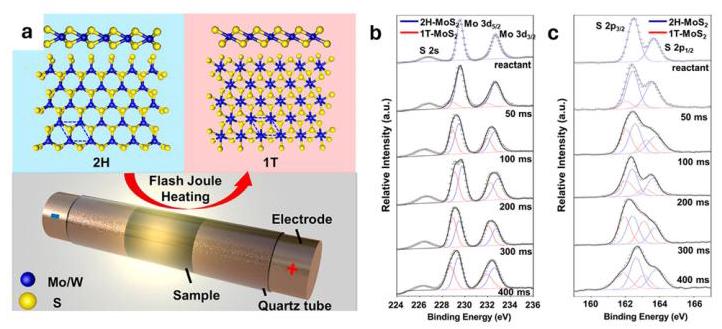

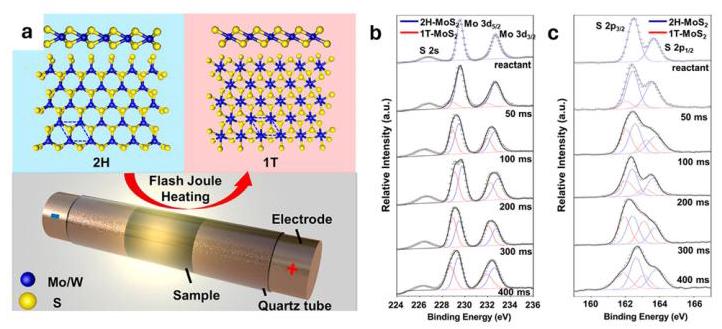

亚稳态二维材料的相转换

图3 (a) FJH相转换示意图。插图为2H和1T相从侧面和顶面的原子结构示意图。(b)和(c) 从50ms到400ms不同闪蒸时间范围的Mo 3d和S 2p高分辨率XPS谱图。

分析结果

FJH技术能够实现过渡金属二硫化物(MoS₂和WS₂)从2H相到1T相的快速体相转换,转换过程仅需几毫秒。通过添加钨粉作为导电添加剂,闪蒸MoS₂的转换率显著提高,最高可达76%。第一性原理密度泛函理论计算表明,FJH的高电流和大能量输入导致结构缺陷(如S空位)的形成和负电荷的积累,实现了亚稳态1T相的体相转换和稳定化。通过调节FJH条件(如添加剂和反应持续时间),可以控制和实现不同程度的相转换。

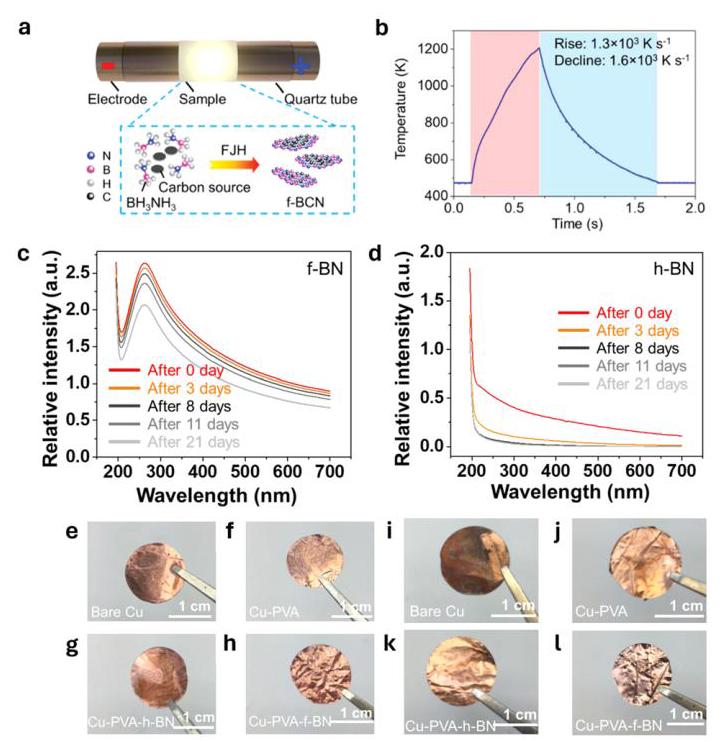

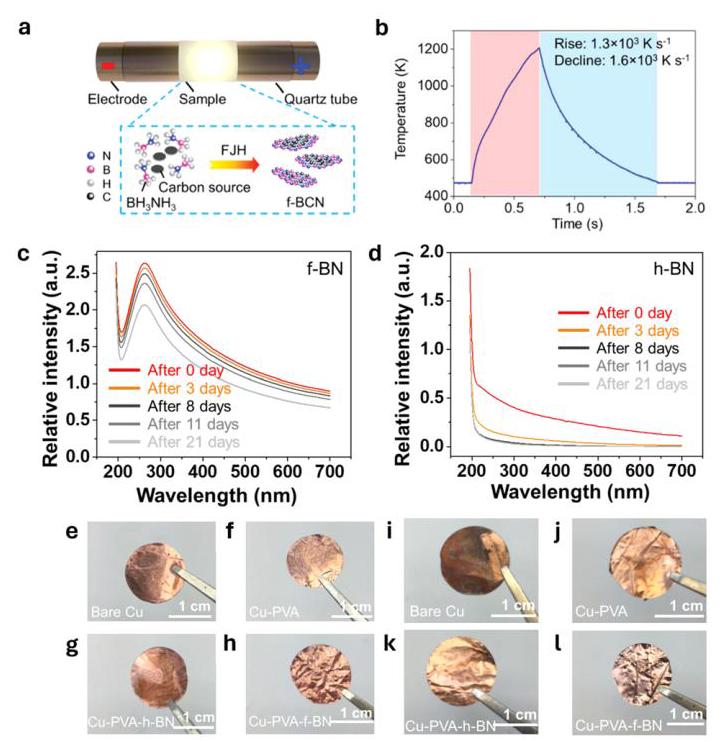

硼碳氮化物(BCN)的合成与表征

图4 (a) 从BH₃NH₃和碳通过FJH形成f-BCN的示意图,以及(b) FJH过程中样品的实时温度监测。(c)和(d) f-BN和商业h-BN在不同沉降时间后的UV-vis吸收光谱。(e)裸Cu、(f) Cu-PVA、(g) Cu-PVA-h-BN和(h) Cu-PVA-f-BN在0.5M H₂SO₄中电化学防腐测试后的光学图像。(i)裸Cu、(j) Cu-PVA、(k) Cu-PVA-h-BN和(l) Cu-PVA-f-BN在3.5wt% NaCl(aq)中电化学防腐测试后的光学图像。

分析结果

采用固态FJH系统合成了具有无序结构的涡轮层状硼-碳-氮化物(f-BCN)和无碳闪蒸BN(f-BN)。该方法在超快速率(10³至10⁴K/s)下将含硼-碳-氮材料加热到几千摄氏度,然后以同样快的速率迅速冷却,在毫秒级的反应时间内实现了f-BCN和f-BN的合成。实验结果表明,合成的f-BCN和f-BN材料表现出高质量的无序结构和优异的性能,如良好的分散性和稳定性。与商业h-BN相比,f-BCN在1wt%普朗尼克(F-127)水溶液中形成的分散体表现出更高的时间稳定性。当应用于铜表面涂覆的纳米复合薄膜时,f-BCN显著增强了铜在0.5M硫酸或3.5wt%盐水溶液中的耐腐蚀性。

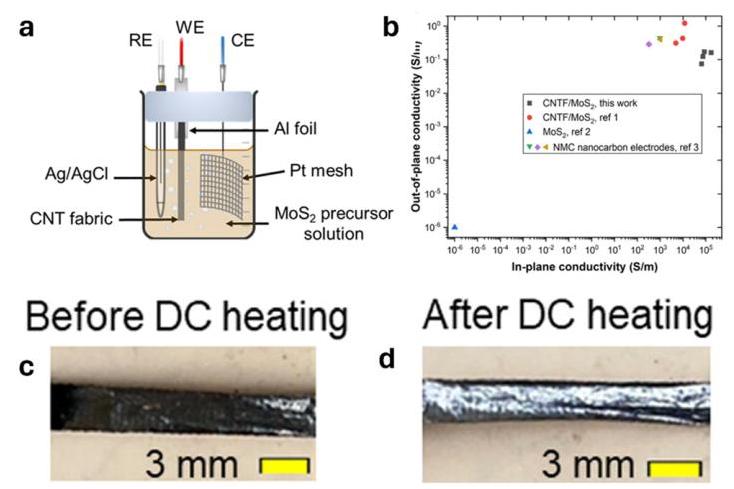

碳纳米管(CNTs)复合材料的制备

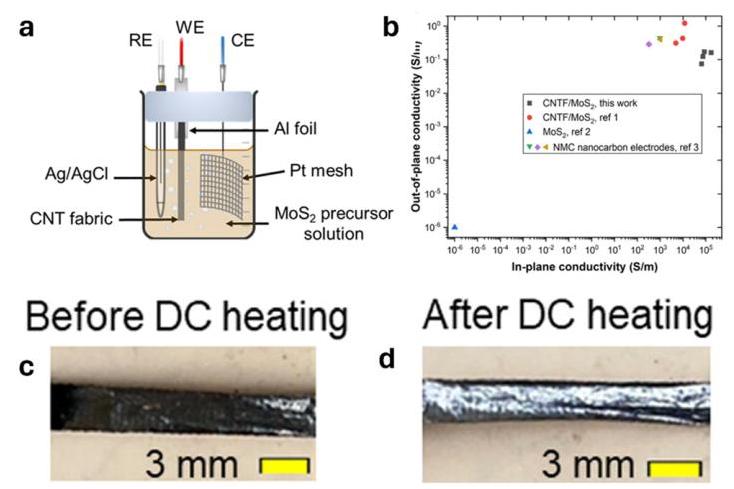

图5 (a) 使用三电极配置进行MoS₂电沉积的示意图。(b) 本工作实现的电导率与先前研究的CNTF/MoS₂、纯MoS₂和其他纳米复合材料的比较。(c)和(d) CNTF/MoS₂(60% MoS₂)样品在直流加热前后的数字图像。

分析结果

采用JH技术制备了CNT织物和无机相(MoS₂)纳米结构复合材料。该方法首先将MoS₂电化学沉积在导电CNT束单向织物上,然后利用直流电通过CNT产生的热量从内到外结晶MoS₂层。这使得CNTF/MoS₂复合材料在几分钟内快速制备完成,效率显著高于传统的湿法处理和炉加热方法。通过焦耳加热制备的CNTF/MoS₂复合材料表现出高电导率(1.72(±0.25)×10⁵ S/m)、高拉伸模量(8.82±5.5 GPa)和高纵向拉伸强度(200±58 MPa),这些性能超过了钢的比强度。

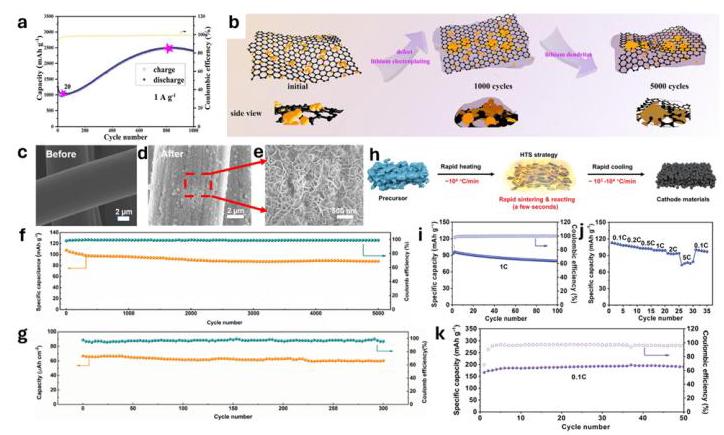

电极材料的电化学性能

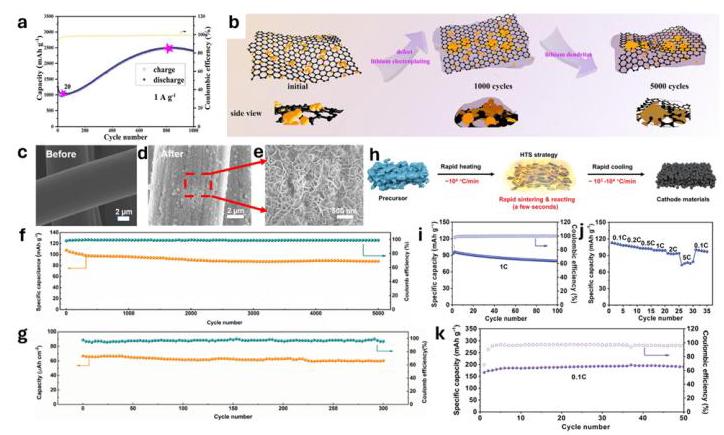

图6 (a) F-rGO-5在电流密度为1A/g时的循环性能。(b) F-rGO-5阳极工作机制示意图。(c)-(e) 原始CC和NiCo LDH@CC的SEM图像。(f) NiCo-LDH@CC//Zn碱性电池的循环性能。(g) NC-ZMBs的循环性能。(h) HTS合成正极材料的示意图描述。(i)和(j) HTS合成的LiMn₂O₄在1C下的循环性能和倍率性能。(k) HTS合成的富锂层状氧化物/NiO异质结构正极材料在0.1C下的循环性能。

分析结果

采用FJH技术有效还原了氧化石墨烯(rGO),在1毫秒内去除了大量含氧官能团,制备了无复杂官能团的富缺陷石墨烯。独特的三维结构网络显著增强了锂离子存储容量,并适应了循环过程中阳极的膨胀。经过1000次充放电循环后(1A/g),实现了2450 mAh/g的可逆容量。此外,基于焦耳加热的高温冲击(HTS)策略能够快速合成正极材料,包括LiMn₂O₄、LiCoO₂、LiFePO₄和富锂层状氧化物/NiO异质结构材料。由于超高的加热和冷却速率以及极短的煅烧过程,这些材料表现出高纯度相、氧空位和超细粒径,促进了电化学性能的提高。

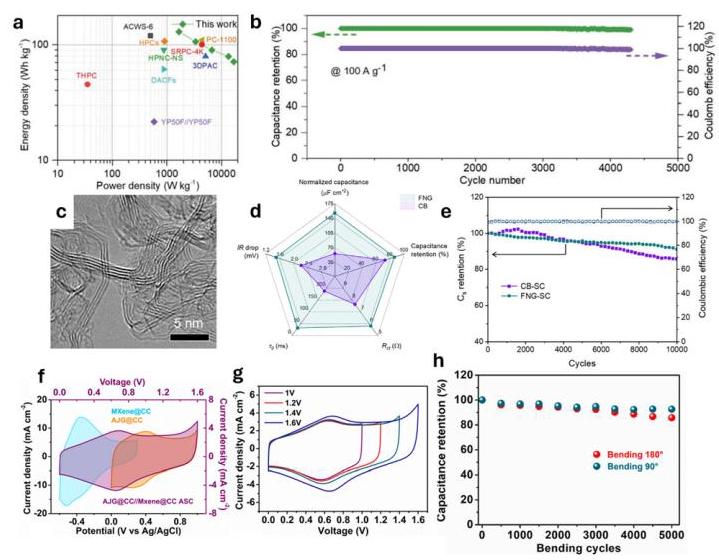

超级电容器的性能表征

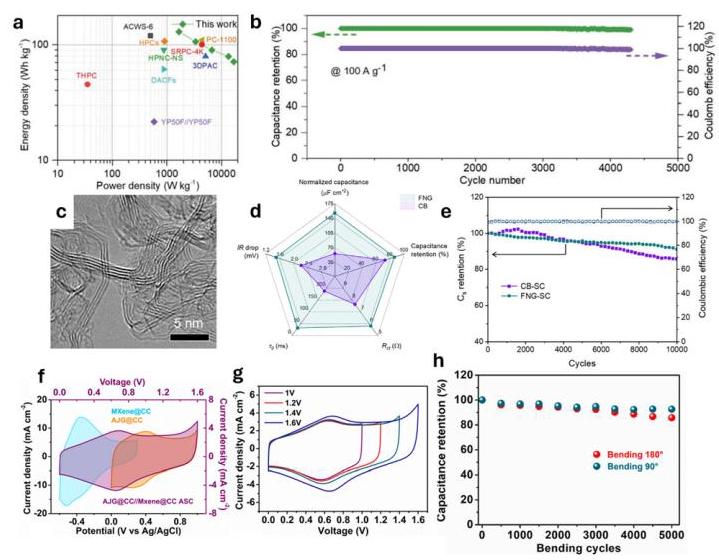

图7 (a) Ragone图以及在EMBMIF₄电解质中与一些类似报道材料的能量和功率密度比较。(b) UAPC//UAPC在100A/g下的循环稳定性。(c) 闪蒸石墨烯(FG)的TEM图像。(d) FNG和CB电极的雷达图,包括1A/g下的面积归一化电容(μF/cm²)、128A/g下的电容保持率(%)、RCT(Ω)、τ0(ms)和1A/g下的IR降(mV)。(e) CB和FNG基准固态SCs在10000次循环中的电容保持率和库仑效率。(f) MXene@CC、AJG@CC电极和组装的AJG@CC//MXene@CC不对称固态超级电容器(ASC)在10mV/s下的CV曲线。(g) ASC在1至1.6V工作电压窗口下测量的CV曲线。(h) 在90°和180°角度下连续重复弯曲5000次的弯曲稳定性测试。

分析结果

基于焦耳加热的高温冲击(HTS)技术在10秒内合成了超细结构活化多孔碳(UAPC),无需长时间高温和复杂的制备过程。UAPC具有丰富的N、O官能团和超细结构,提供了高孔隙率和大比表面积,从而提供了伪电容并改善了表面润湿性。在EMIMBF₄离子液体中,基于UAPC的超级电容器表现出高达129 Wh/kg的能量密度,远超过当前先进和商业超级电容器。此外,采用毫秒电流脉冲焦耳加热对穿孔石墨烯进行现场还原和活化,实现了多模态多孔框架的制备。通过瞬态电流调制来定制石墨烯的多峰孔隙率和表面功能性,制备的电极在对称双电极配置中表现出52.8 μWh/cm²的能量密度和高达380.2 mF/cm²的面积电容。

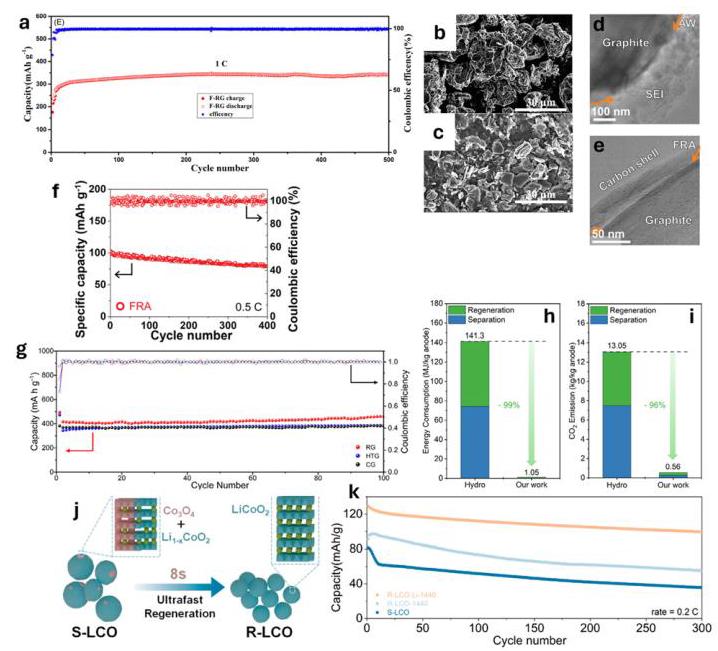

电极材料回收与再生

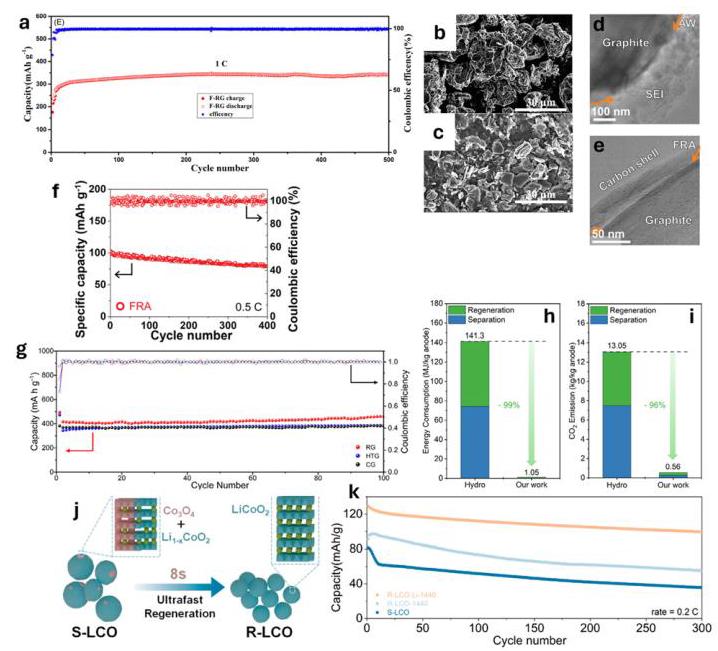

图8 (a) F-RG在电流密度为1C下的循环性能和库仑效率。(b)和(c) 废石墨和F-RG的SEM图像。(d)和(e) AW和FRA微粒。黄色箭头描绘了石墨颗粒的边界。AW:阳极废物。FRA:闪蒸回收阳极。(f) FRA与LiFePO₄阴极在0.5C下的循环性能。(g) RG、HTG和CG在电流密度为0.2A/g下的循环性能。RG:再生石墨。HTG:经过相同热处理但未添加Sn的废石墨。CG:商业石墨。(h)总能耗和(i)CO₂排放。(j) S-LCO修复过程示意图。S-LCO:废LiCoO₂。(k) S-LCO、R-LCO-Li-1440和R-LCO-Li-1440在0.2C下的循环性能。

分析结果

采用改进的闪蒸焦耳加热(FJH)技术,在短时间内实现了大量废石墨的高效回收。高温环境(>3000K)确保了粘合剂、固体电解质界面(SEI)组分(包括LiF和Li₂CO₃)以及嵌入石墨层中的锂的高效去除。FJH方法在很短时间内将废石墨温度迅速升高到3000K,有效修复了石墨缺陷并重建了其晶体结构,使回收石墨的电化学性能接近新石墨。同时,电场引导导电剂和粘合剂的热解副产物,导致导电片状石墨烯和卷曲石墨烯的产生,这些石墨烯覆盖在石墨表面,增强了回收石墨的电导率,超过了新的商业石墨。再生石墨表现出优异的倍率性能和循环稳定性,在1C下实现了350 mAh/g的容量,500次循环后容量保持率为99%。