Soot-Derived Flash Graphene as Cement Additive

烟灰衍生闪蒸石墨烯作为水泥添加剂

Wala A. Algozeeb, James M. Tour*

Shamsad Ahmad*, Mohammed A. Al-Osta

DOI: 10.1021/acsanm.4c05322 | ACS Applied Nano Materials | 2024

PDF原文

论文亮点

- 开发了一种从废机油烟灰和柴油颗粒中通过焦耳加热系统生产闪蒸石墨烯(FG)的新方法,为低成本、可持续的石墨烯生产提供了途径。

- 将仅0.1 wt%的FG添加到水泥砂浆中,即可显著提升其力学性能(抗压、抗拉、抗弯强度和弹性模量分别提高38%、27%、27%和34%),并揭示了FG通过增强水化产物间的相互作用来强化水泥基体的分子机制。

研究背景

- 石墨烯及其衍生物(如氧化石墨烯GO)因其卓越的力学性能(高强度、高模量)而被认为是增强水泥基复合材料的理想纳米材料,能够细化微观结构、加速水化过程并阻止微裂纹扩展。

- 然而,传统的石墨烯制备方法通常成本高昂、过程复杂(涉及强酸、有机溶剂和能源密集型工艺),限制了其在水泥混凝土中的大规模商业化应用。

- 闪蒸焦耳加热(FJH)技术为低成本、大批量生产高质量石墨烯提供了新途径,该技术利用瞬时高温(~3000K)将各种廉价碳源(如煤炭、塑料废物、碳黑等)快速转化为石墨烯,且过程无需催化剂、溶剂或反应气体。

研究方法

1. 闪蒸石墨烯(FG)的制备:

- 碳源: 使用废机油燃烧产生的烟灰(MOS)和从柴油车过滤器收集的柴油颗粒(DP)。

- FJH过程: 将约0.15-0.25g烟灰粉末装入石英管中的两个铜电极之间,压缩至电阻率≤500Ω。先进行5次低电压(100V)预处理闪蒸以提高电导率,随后在160V下进行主闪蒸,利用电容器组(总电容60mF,充电至110V)在毫秒级时间内产生超高温(~3000K)将无定形碳转化为涡轮层状闪蒸石墨烯(FG)。

2. FG表征: 采用拉曼光谱(Raman)、X射线衍射(XRD)、高分辨率透射电镜(HR-TEM)和X射线光电子能谱(XPS)对制备的FG进行微观结构、晶体结构和化学成分分析。

3. 水泥砂浆制备与测试:

- 制备两种砂浆混合物:基准组(M1-ref,纯水泥)和FG增强组(M2-FG,添加0.1 wt% FG)。水灰比0.45,砂灰比2.75。

- FG先通过超声(50W, 30min)分散于拌合水中,再与水泥和砂混合。

- 测试性能:流动度(ASTM C1437)、抗压强度(ASTM C109)、抗折强度(ASTM C78)、劈裂抗拉强度(ASTM C496)、吸水率(ASTM C642)和干燥收缩。

4. 分子动力学(MD)模拟:

- 构建两个原子模型:基准砂浆模型(CSH-Si,包含水化硅酸钙CSH和二氧化硅砂)和FG增强砂浆模型(CSH-FG-Si,增加了FG层)。

- 使用COMPASS力场,在NPT系综(298K, 0.0001GPa)下平衡,然后在NVT系综下运行300ps。

- 通过径向分布函数(RDF)分析原子间相互作用,并计算模型的弹性模量等力学性能。

主要结论

- 成功利用FJH技术将废弃的机油烟灰(MOS)和柴油颗粒(DP)转化为高质量的涡轮层状闪蒸石墨烯(FG),拉曼光谱显示其具有高结晶度和低缺陷(I2D/IG比率高达8-10)。

- 在水泥砂浆中添加0.1 wt%的MOS-FG,可显著提升其28天力学性能:抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和弹性模量分别提高了38%、27%、27%和34%。

- 分子动力学模拟表明,FG的加入增强了CSH中Ca-Si之间的相互作用(键长从3.0Å缩短至2.75Å),并且Ca原子与FG碳层之间形成了强烈的化学相互作用,这是性能提升的关键机制。模拟预测FG的加入使体系的杨氏模量提高了49%,与实验结果趋势一致。

FG合成过程与表征

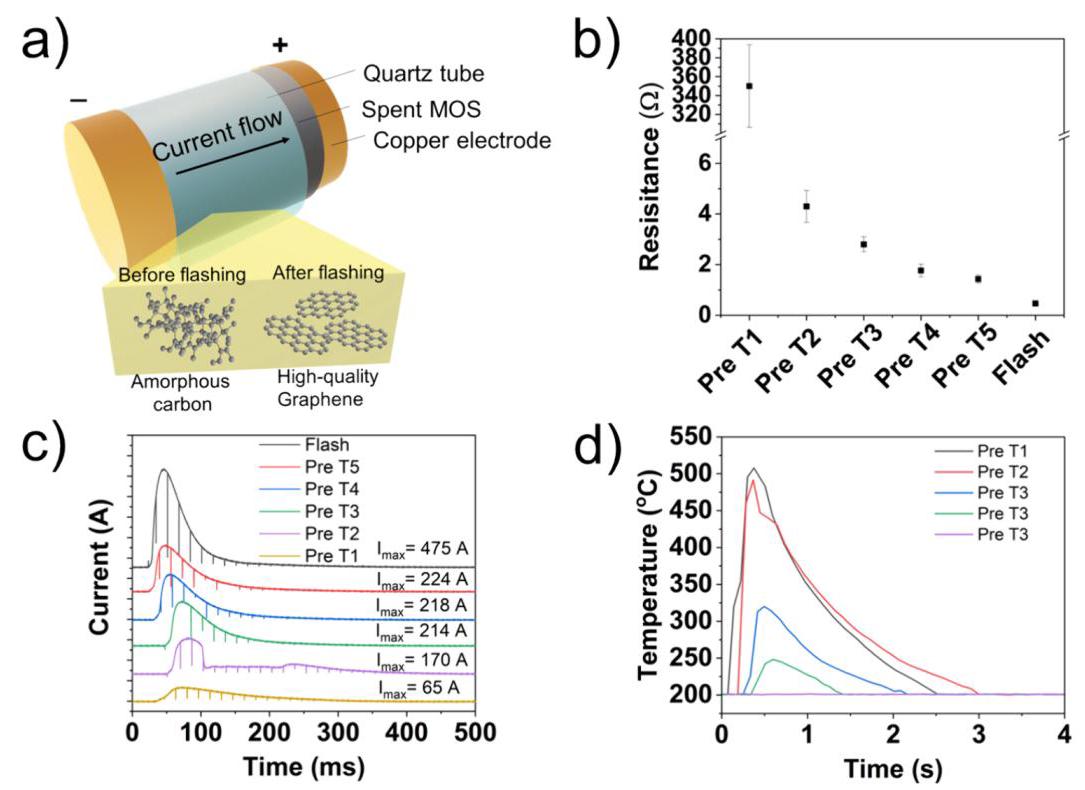

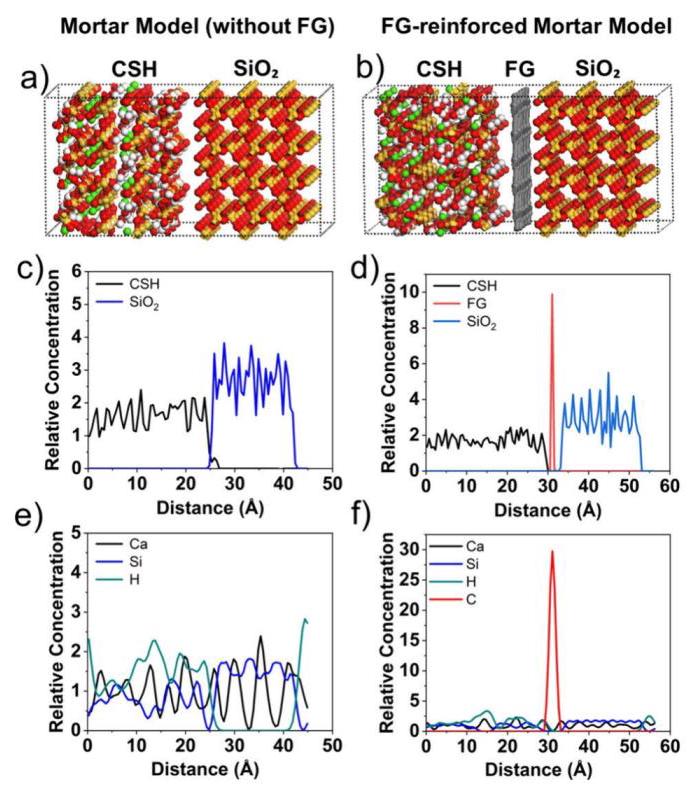

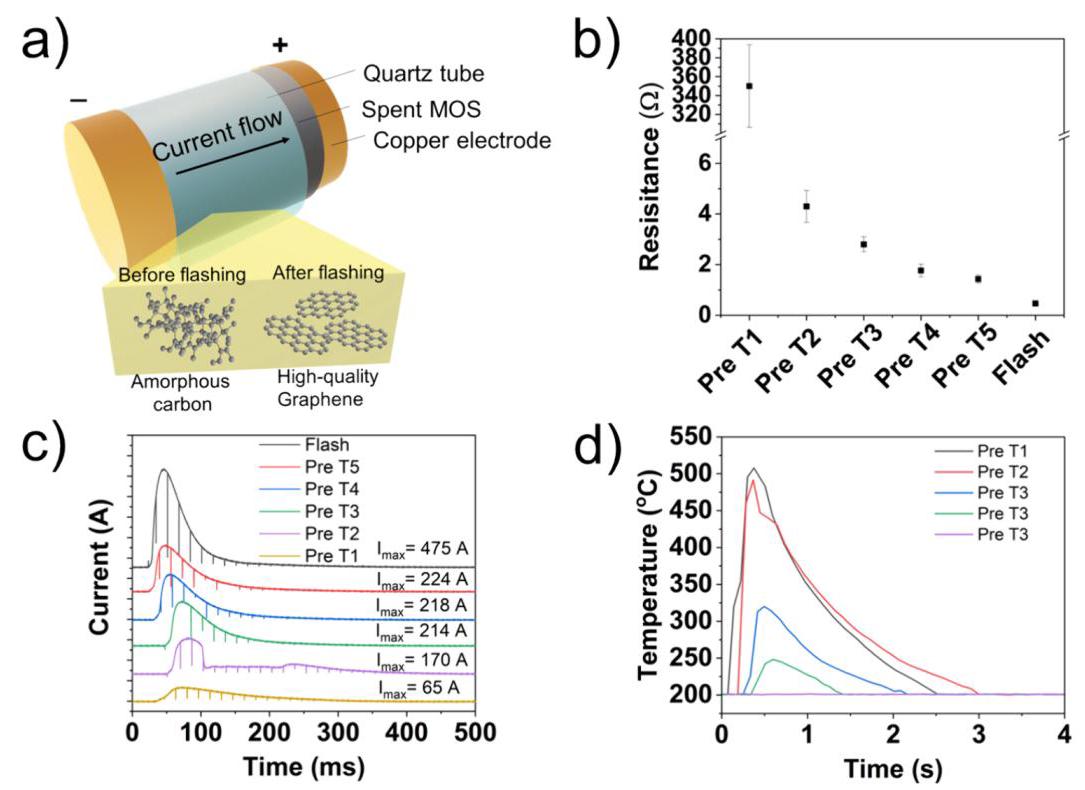

图1. MOS-FG的合成。(a) FJH过程示意图。(b) FJH过程中MOS样品的电阻率值。(c) FJH过程中通过碳源的电流,过程在毫秒级完成。(d) 不同预处理下FG反应的时间-温度图。

内容与分析: 该图详细展示了利用焦耳加热系统从机油烟灰(MOS)合成闪蒸石墨烯(FG)的过程。图a展示了FJH装置的原理:将MOS粉末压缩在铜电极之间,通过瞬间的高电流脉冲(图c显示电流可达500A)产生超高温(~3000K),从而将无定形碳转化为石墨烯。图b显示,通过预处理(低电压闪蒸)可以有效降低碳源的电阻率,这是成功进行后续高温闪蒸的关键。图d表明,预处理阶段的温度较低(<550°C),而主闪蒸阶段由于极高的电流导致了瞬间的超高温。整个过程快速、高效,且无需溶剂或催化剂,为低成本、绿色生产石墨烯提供了可行方案。

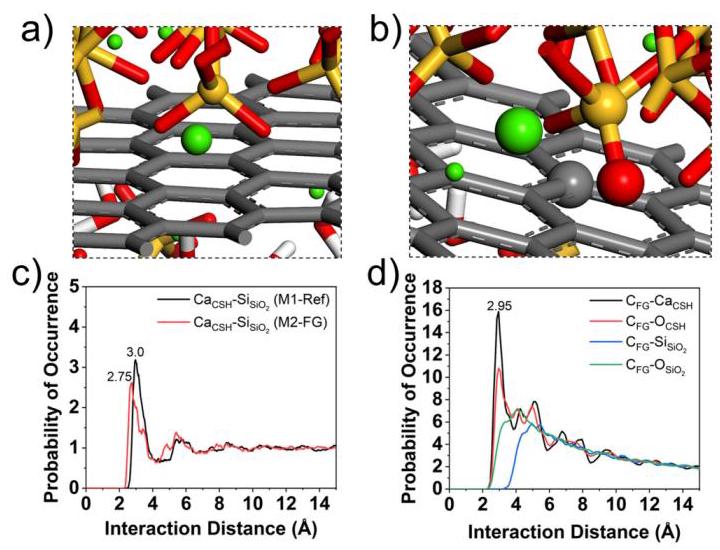

FG的拉曼与XRD表征

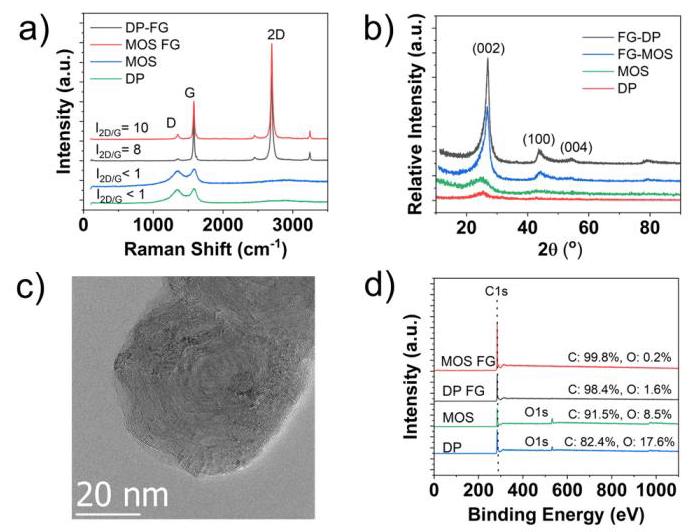

图2. MOS-FG的表征。(a) 闪蒸前后MOS和DP的拉曼光谱;(b) 闪蒸前后DP的XRD谱图;(c) MOS-FG的HR-TEM图像,显示FG的层状结构;(d) MOS-G, DP-FG, MOS和DP的XPS谱图。

内容与分析: 此图通过多种表征手段证明了FJH法成功生产出了高质量FG。图a的拉曼光谱是关键证据:闪蒸后的样品(MOS-FG和DP-FG)出现了明显的石墨烯特征峰——尖锐的G峰(~1580 cm⁻¹)和2D峰(~2700 cm⁻¹),且2D峰与G峰的强度比(I2D/IG)高达8-10,这表明生成的FG结晶度高、缺陷少。而闪蒸前的MOS和DP样品则没有这些特征峰,表明它们是无定形碳。图b的XRD显示闪蒸后出现了对应于石墨烯(002)晶面的宽化衍射峰(~27°),表明确实形成了涡轮层状结构的FG。图c的HR-TEM图像直接观察到了清晰的石墨烯层状结构,层间距约为4.5Å。这些结果共同证实了FJH技术能够有效地将废弃碳源升级为有价值的纳米材料。

力学性能测试结果

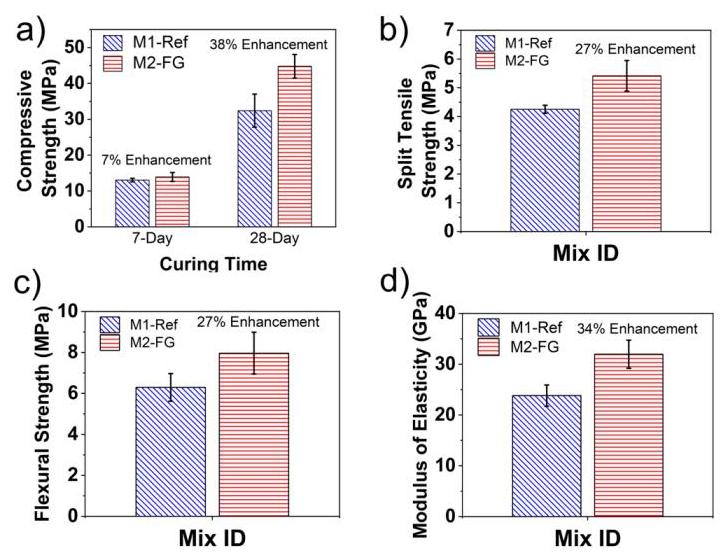

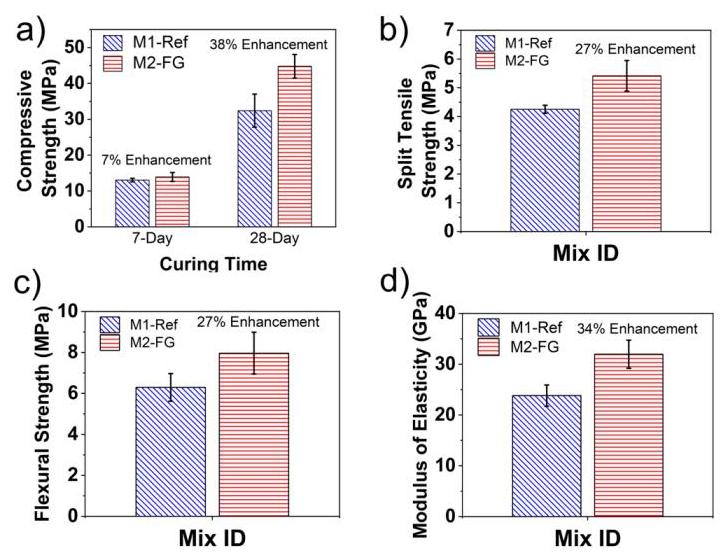

图3. 混合物的力学性能。(a) 7天和28天的抗压强度;(b) 28天的劈裂抗拉强度;(c) 28天的抗弯强度;(d) 28天的弹性模量。

内容与分析: 该图展示了FG对水泥砂浆力学性能的增强效果,是本研究最重要的实验发现之一。从图a可以看出,添加0.1% FG的砂浆(M2-FG)在28天时的抗压强度比基准组(M1-ref)显著提高了38%。图b和图c显示,其28天的抗拉强度和抗弯强度也均提高了27%。图d表明,FG的加入使砂浆的弹性模量提升了34%。这些性能的提升主要归因于FG在水泥基体中的多种作用:纳米填充效应(细化孔隙)、成核效应(促进水化)、桥接效应(阻止微裂纹扩展)等。值得注意的是,性能提升在28天时比7天更显著,说明FG对水泥长期水化和微观结构发展有持续的积极影响。此结果证明了极少量的FG即可大幅提升水泥基材料的力学性能,具有重要的应用潜力。

耐久性与收缩性能

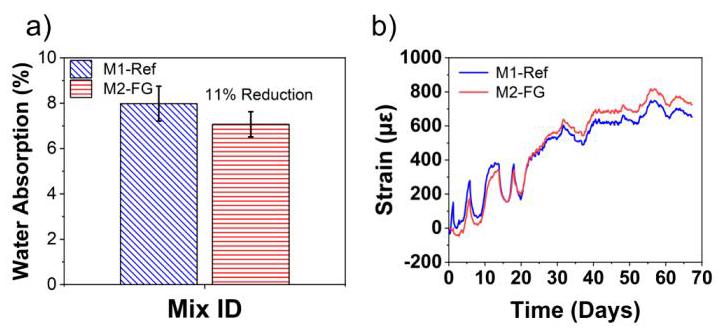

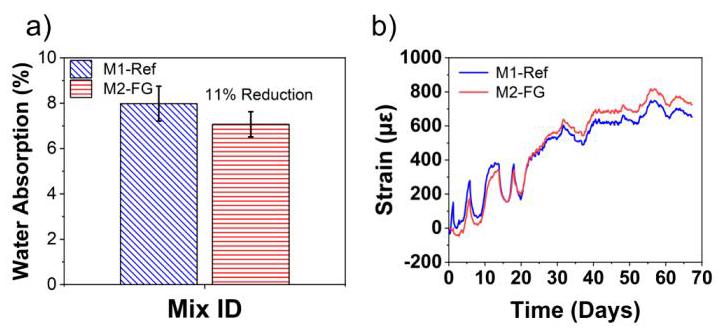

图4. 砂浆混合物的耐久性特征和收缩。(a) 吸水率;(b) 随时间变化的收缩测量。

内容与分析: 此图评估了FG对砂浆耐久性相关性能的影响。图a的吸水率测试表明,FG增强砂浆(M2-FG)的吸水率(8%)略高于基准组(7.1%),但差异很小。这可能是由于FG本身的疏水性以及其填充纳米孔隙的作用,在一定程度上阻碍了水的侵入。图b的干燥收缩测试显示,两种砂浆的收缩行为在早期非常相似,FG砂浆甚至略低。但在后期(30天后),FG砂浆的收缩略微反超。总体而言,两者的收缩应变均远低于相关标准规定的限值。结果表明,虽然FG的加入对工作流动性有负面影响(使砂浆更粘稠),但它对砂浆的耐久性关键指标(如吸水率和收缩)并未产生显著的负面影响,这说明其在提升力学性能的同时,基本保持了良好的耐久性。

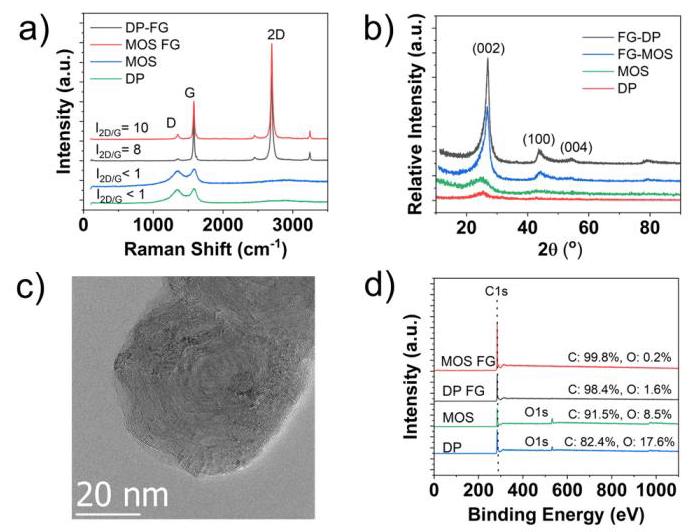

分子动力学模拟与机理分析

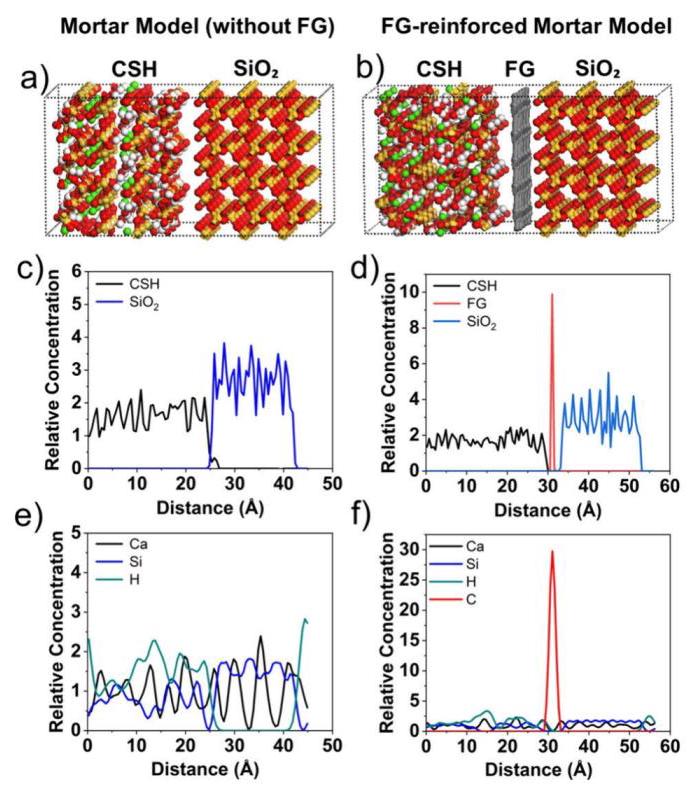

图5. 模型的初始构型。(a) 砂浆模型(CSH-SiO2);(b) FG增强模型(CSH-FG-SiO2)及其相应的浓度分布(c和d)。 (e) 砂浆模型和 (f) FG增强模型中原子的强度分布。

内容与分析: 该图展示了分子动力学(MD)模拟中构建的原子模型,用于从微观机理上解释FG的增强作用。图a和图b直观地对比了不含FG和含FG的砂浆模型,后者在CSH(水化硅酸钙)和SiO2(砂)之间插入了一层FG。图c和图d的浓度分布图以及图e和图f的原子强度分布图显示,FG确实位于CSH和SiO2的界面区域。这表明在真实砂浆中,FG纳米片可以有效地填充和桥接在水化产物和骨料之间,从而改善界面过渡区(ITZ)的性能,这是水泥基材料通常的薄弱环节。模拟为FG的“桥接效应”和“填充效应”提供了原子尺度的可视化证据。

分子间相互作用与力学性能模拟

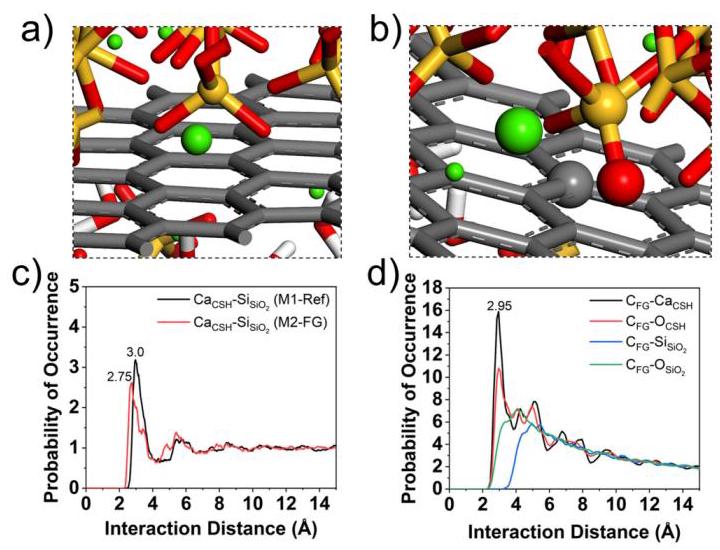

图6. (a, b) 显示不同原子与FG相互作用的局部结构快照;(c) 两种模型中CSH的Ca和SiO2的Si之间的RDF;(d) FG的C与水泥砂浆体系中不同原子之间的RDF。

内容与分析: 此图通过径向分布函数(RDF)深入分析了FG与水泥水化产物之间的相互作用机制,是揭示增强机理的关键。图c显示,在添加FG后,CSH中的Ca原子与SiO2中的Si原子之间的相互作用距离从3.0Å缩短到2.75Å,这表明FG的存在增强了水泥水化产物内部的键合(Ca-Si相互作用)。更重要的是,图d揭示了FG与水泥组分的直接相互作用:FG的碳原子与CSH中的Ca原子之间出现了第一个明显的高强度峰,表明它们之间形成了强烈的化学相互作用(很可能是由于缺电子的Ca原子与富电子的石墨烯之间的电荷吸引)。而FG与SiO2中的Si和O原子的相互作用则弱得多。这表明FG主要是通过与CSH中的钙元素发生强效相互作用,从而强化了整个水泥砂浆体系。MD模拟计算出的FG增强模型的弹性模量(E)比基准模型提高了49%,与实验测得的34%的提升趋势一致,从理论上验证了实验结果的可靠性。