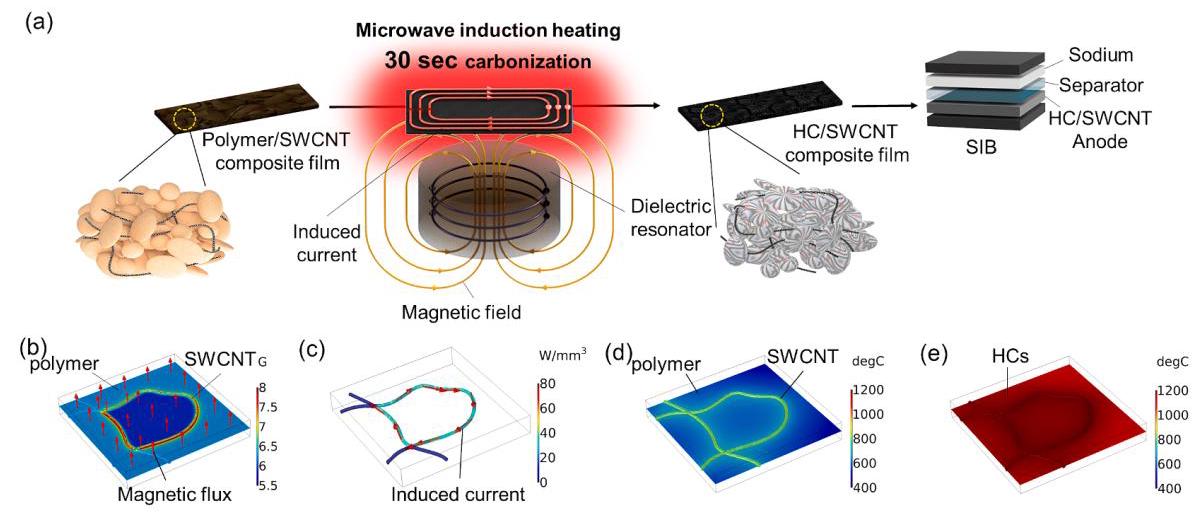

MIH过程示意图与模拟分析

分析结果:多物理场模拟揭示了MIH机制,GHz磁场在SWCNT导电回路中感应出电流,产生的焦耳热使周围聚合物基质碳化。初始阶段SWCNT温度远高于聚合物,但随着温度升高,绝缘聚合物转变为导电HCs,最终实现均匀加热。

Gyeongbeom Ryooa,b,1, Jiwon Shina,c,1, Byeong Guk Kima,d, Do Geun Leea,b, Joong Tark Hana,d, Byeongho Parke, Youngseok Ohe, Seung Yol Jeonga,d, Se-Hee Leec, Dong Yun Leeb,*, Daeho Kima,*, Jong Hwan Parka,d,*

DOI: 10.1016/j.cej.2024.154081 | Chemical Engineering Journal | 2024

分析结果:多物理场模拟揭示了MIH机制,GHz磁场在SWCNT导电回路中感应出电流,产生的焦耳热使周围聚合物基质碳化。初始阶段SWCNT温度远高于聚合物,但随着温度升高,绝缘聚合物转变为导电HCs,最终实现均匀加热。

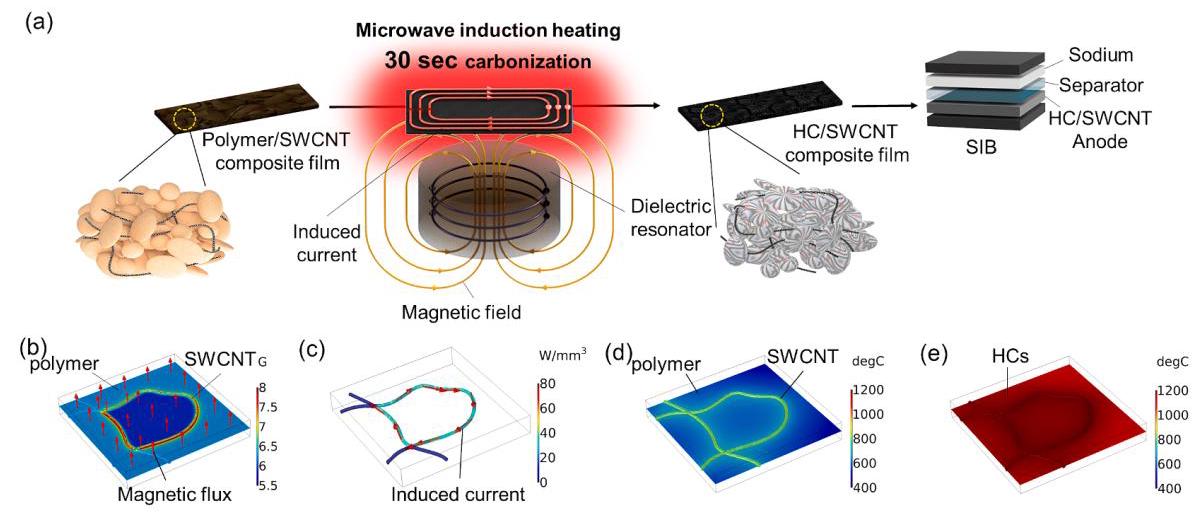

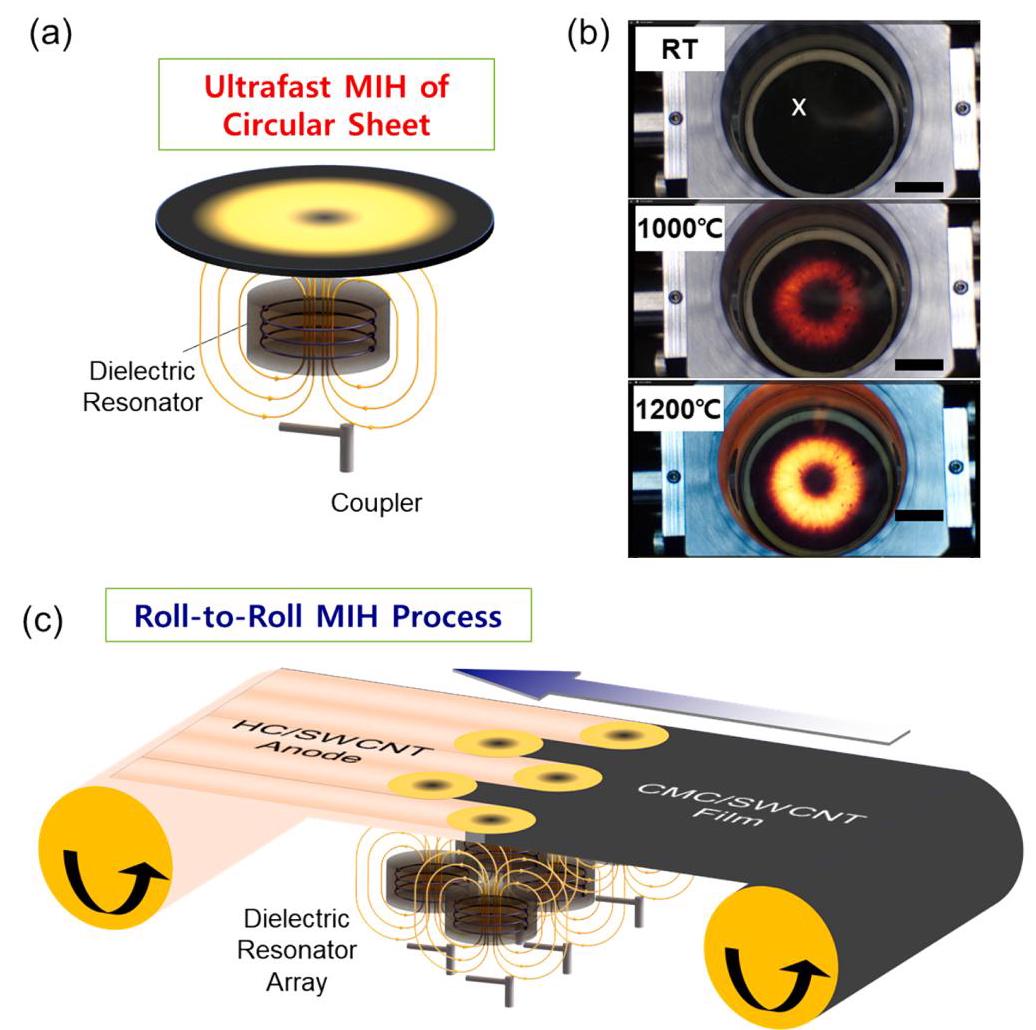

分析结果:开发的MIH系统能够精确控制加热过程,在30秒内将温度线性升至1400°C以避免薄膜膨胀。模拟显示边缘处的电流密度和加热功率密度比中心更强,碳化从边缘开始向中心扩展,最终实现均匀加热。

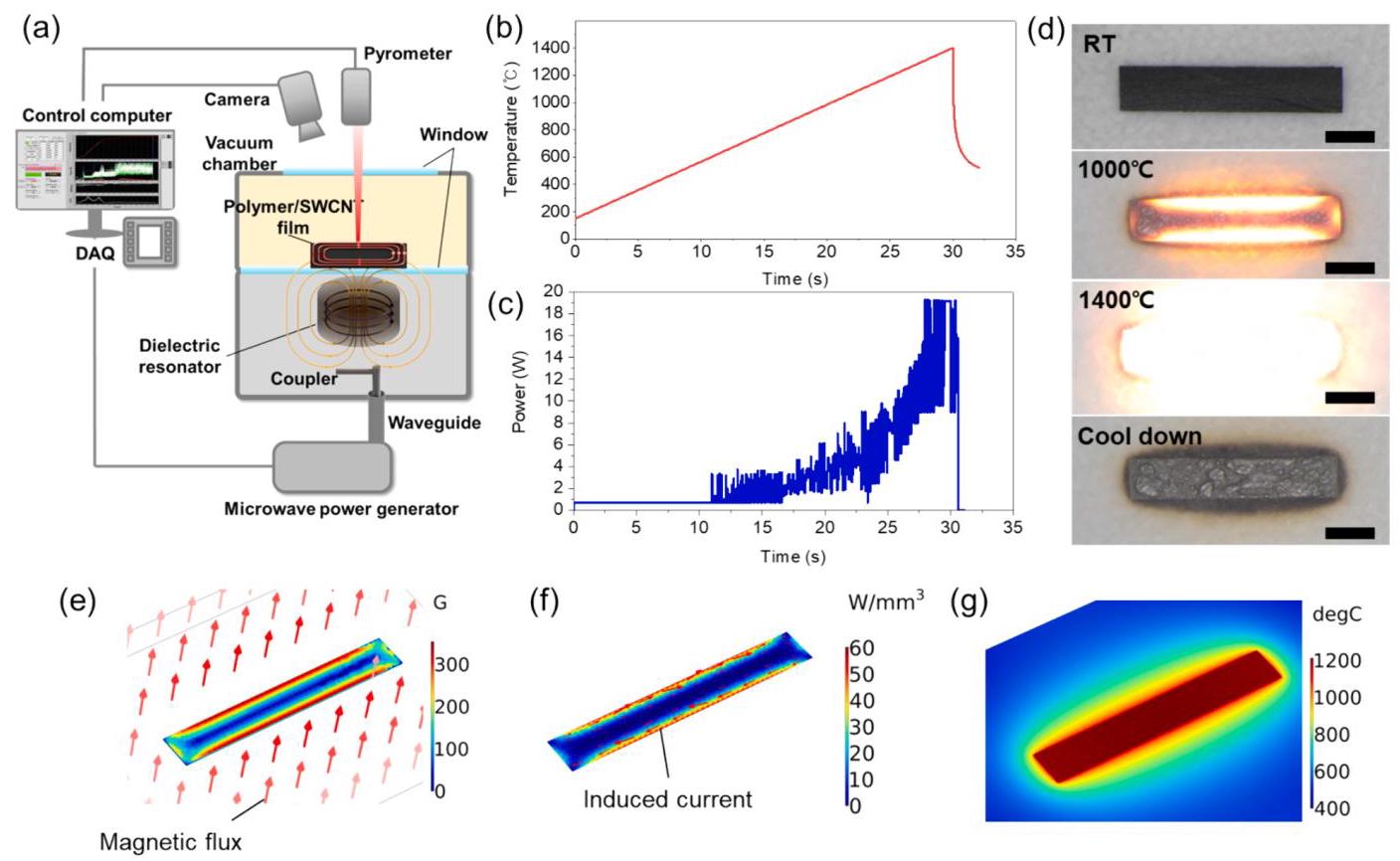

分析结果:FE-TEM分析显示,800°C碳化的样品呈现高度无序的碳结构;1000°C和1200°C的样品呈现短程有序(<5nm)的弯曲层状结构;1400°C的样品则形成长程(>10nm)的多层碳层状结构。与传统HF方法相比,超快MIH抑制了石墨样HC的形成。

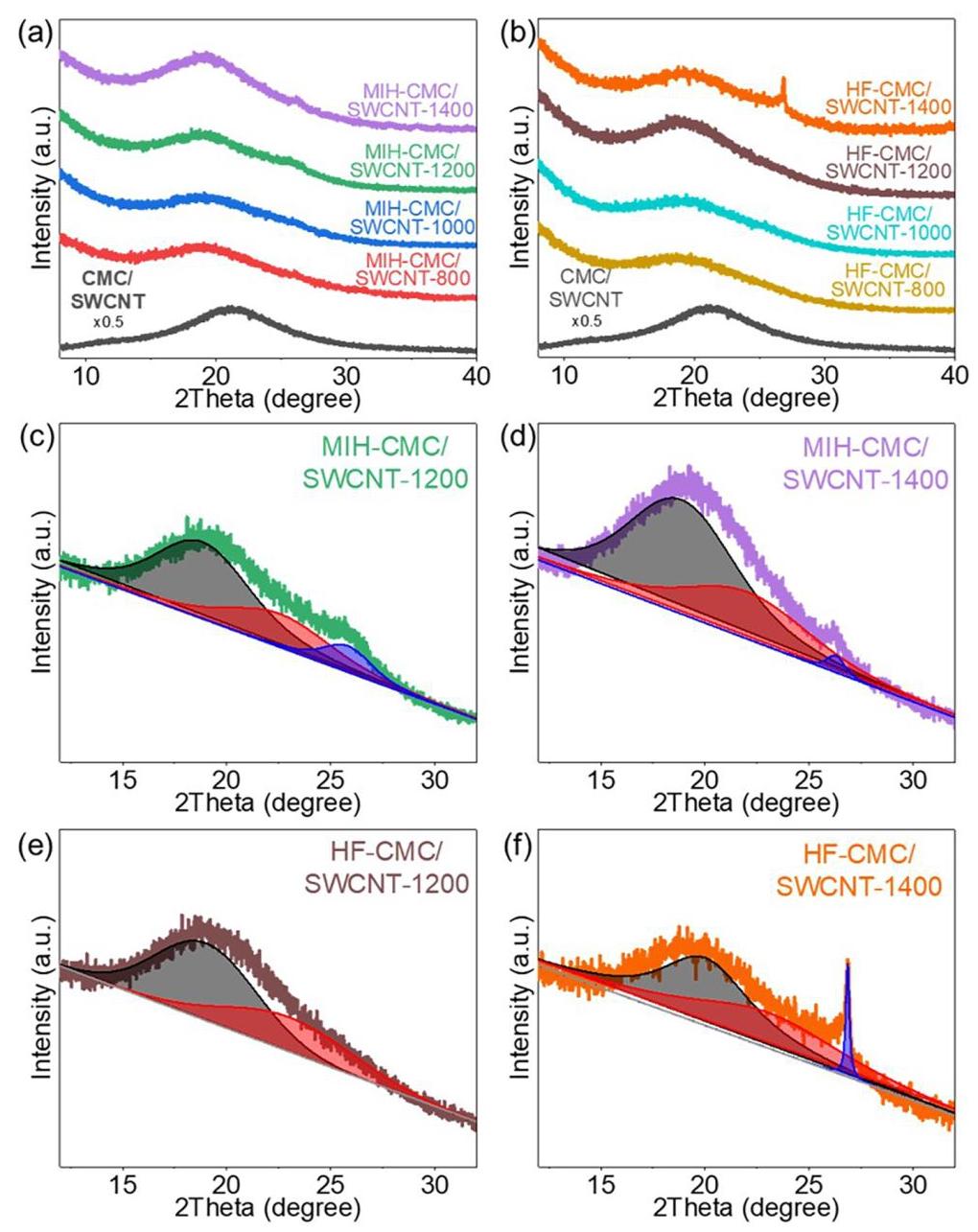

分析结果:XRD分析证实随着碳化温度升高,硬碳逐渐发展。MIH样品的XRD图谱解卷积表明高度无序(黑色区域)、伪石墨(红色区域)和类石墨(蓝色区域)HC域同时发展。与传统HF方法相比,超快MIH抑制了类石墨HC的形成。

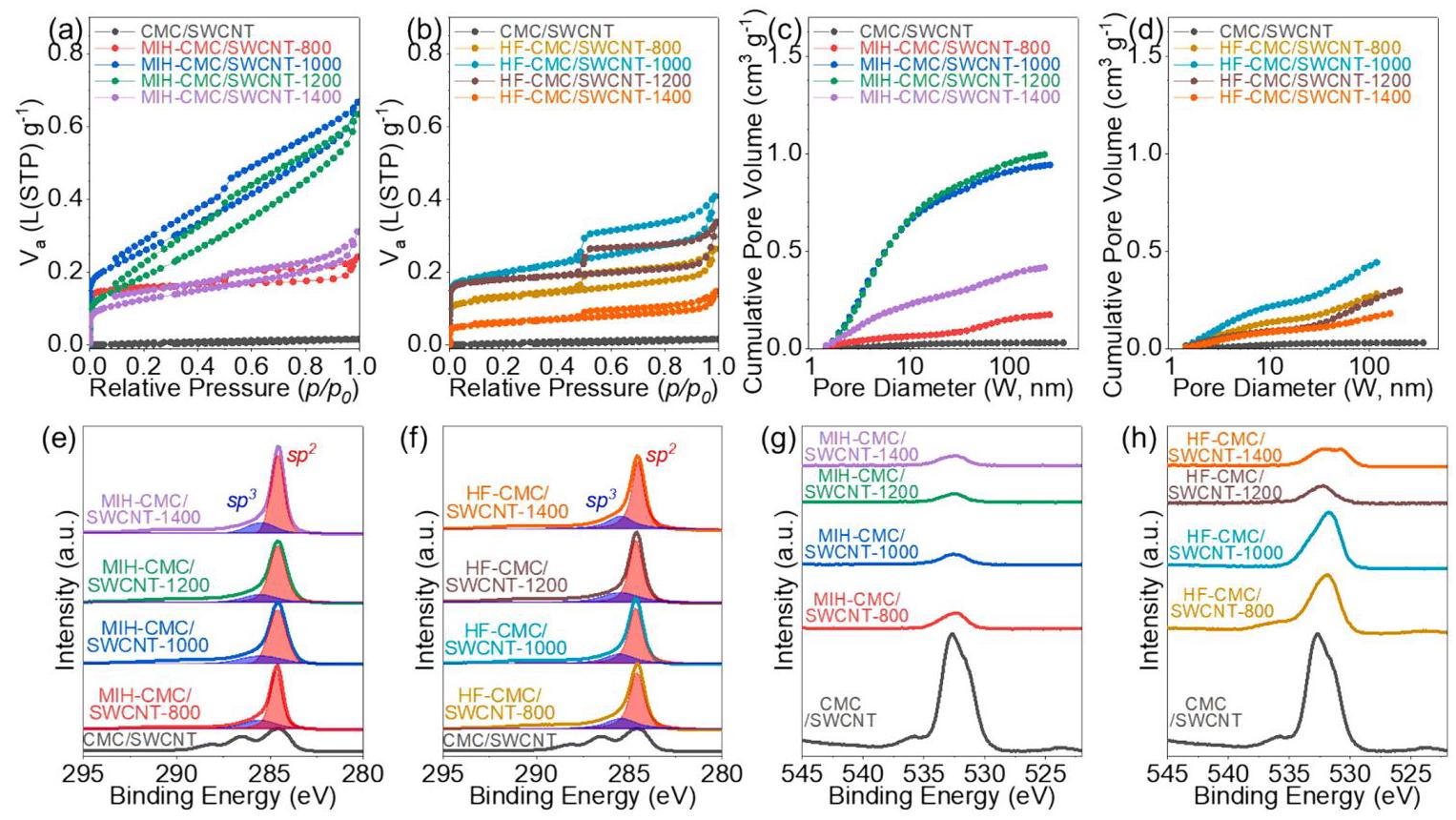

分析结果:BET和BJH分析显示MIH-CMC/SWCNT-1000薄膜具有最高的比表面积(911m²/g),主要是因为形成了大量介孔(d=2-50nm)。XPS分析表明MIH在800°C以下主要发生sp²碳的形成和氧官能团的去除,且MIH比HF方法更有效去除含氧官能团。

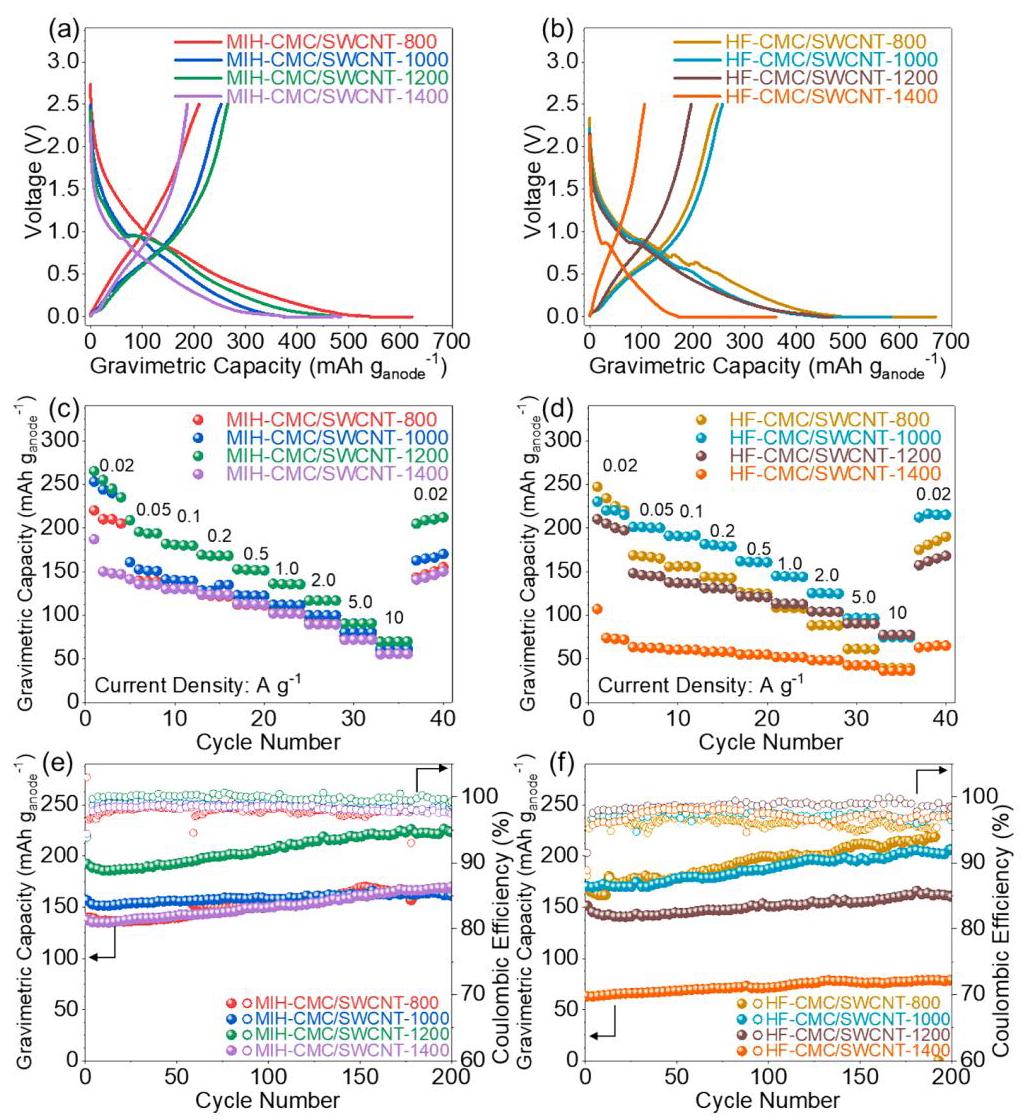

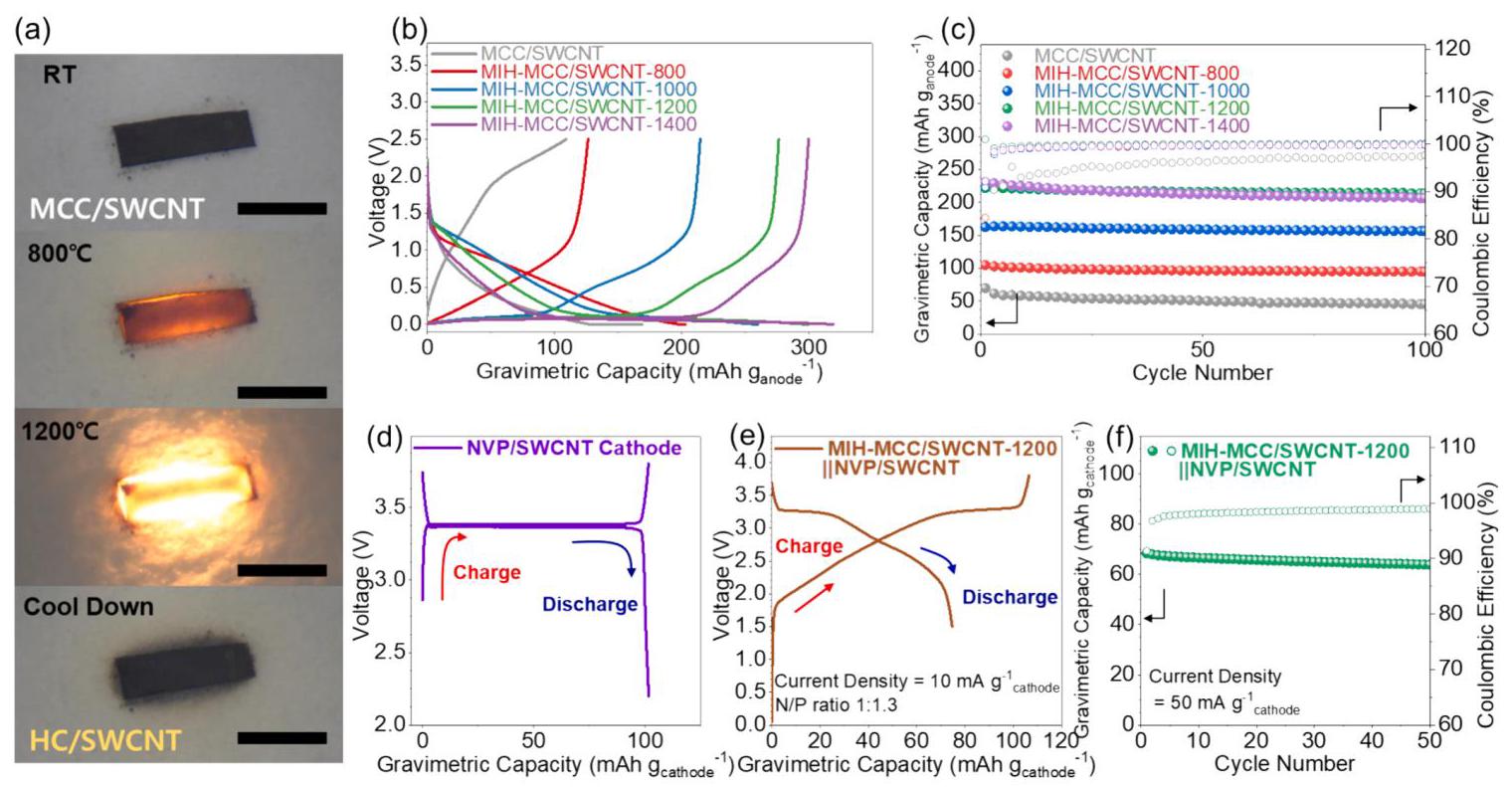

分析结果:电化学测试表明MIH-CMC/SWCNT-1200阳极表现出最佳性能,初始放电容量为265mAh/g,初始库伦效率为57.2%。即使在10A/g(40C)的高倍率下,仍能提供70mAh/g的容量,并具有优异的容量恢复特性。长期循环测试显示其容量保持率接近100%。

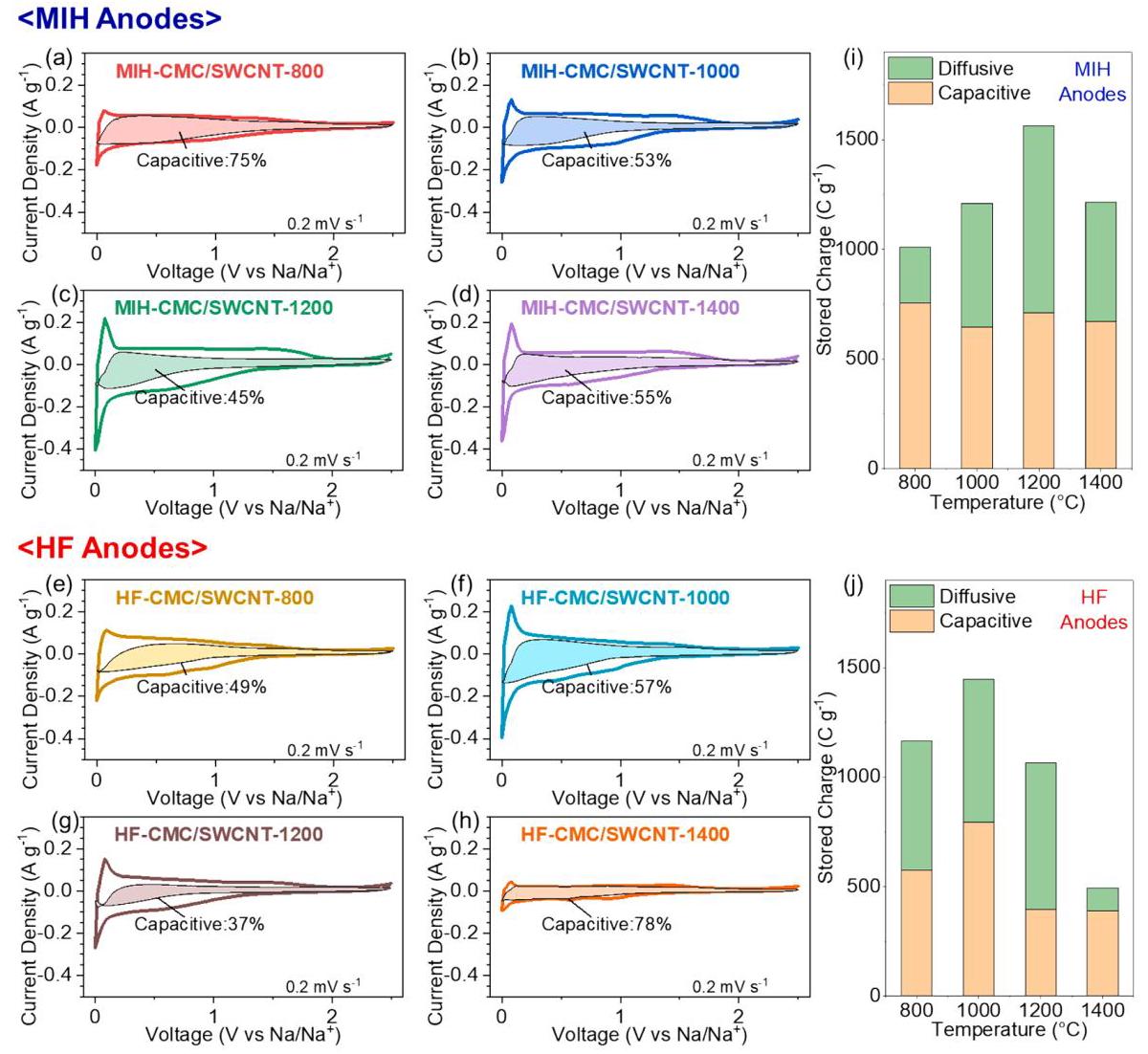

分析结果:CV分析表明MIH-CMC/SWCNT-1200阳极在0.2mV/s扫描速率下表现出最高的总存储电荷(1565C/g)和最小的电容性钠离子存储贡献(45%)。与传统HF方法相比,MIH促进了孔隙发展但抑制了晶体HCs的形成,导致最佳碳化温度向更高温度移动。

分析结果:MCC/SWCNT复合薄膜的MIH实验证明该技术也适用于聚合物微米颗粒/SWCNT复合薄膜的超快加热。MIH-MCC/SWCNT-1200阳极表现出最佳性能,初始充放电容量为299/276mAh/g,初始库伦效率为92.3%。全电池测试显示MIH-MCC/SWCNT-1200||NVP/SWCNT全电池的性能与最近报道的HC||NVP全电池相当。

分析结果:使用大尺寸圆形聚合物/SWCNT片材(d=4.2cm)评估了MIH的可扩展性。结果显示,大于谐振器的圆形片材在30秒内加热到1200°C,呈现出圆环状均匀加热区。这表明采用介质谐振器阵列的MIH系统对于均匀HC/SWCNT阳极的卷对卷制造是可行的。