Unveiling the Dynamic Pathways of Metal-Organic Framework Crystallization and Nanoparticle Incorporation for Li-S Batteries

揭示金属有机框架结晶和纳米粒子掺入的动态路径用于锂硫电池

第一作者: Xiaohui Song (宋晓辉) - 合肥工业大学

通讯作者: Xiaohui Song (宋晓辉) 和 Xingyu Zhang (张星宇) - 合肥工业大学

DOI: 10.1002/advs.202407984

PDF原文

期刊名称: Advanced Science

发表年份: 2024

图片内容与分析结果

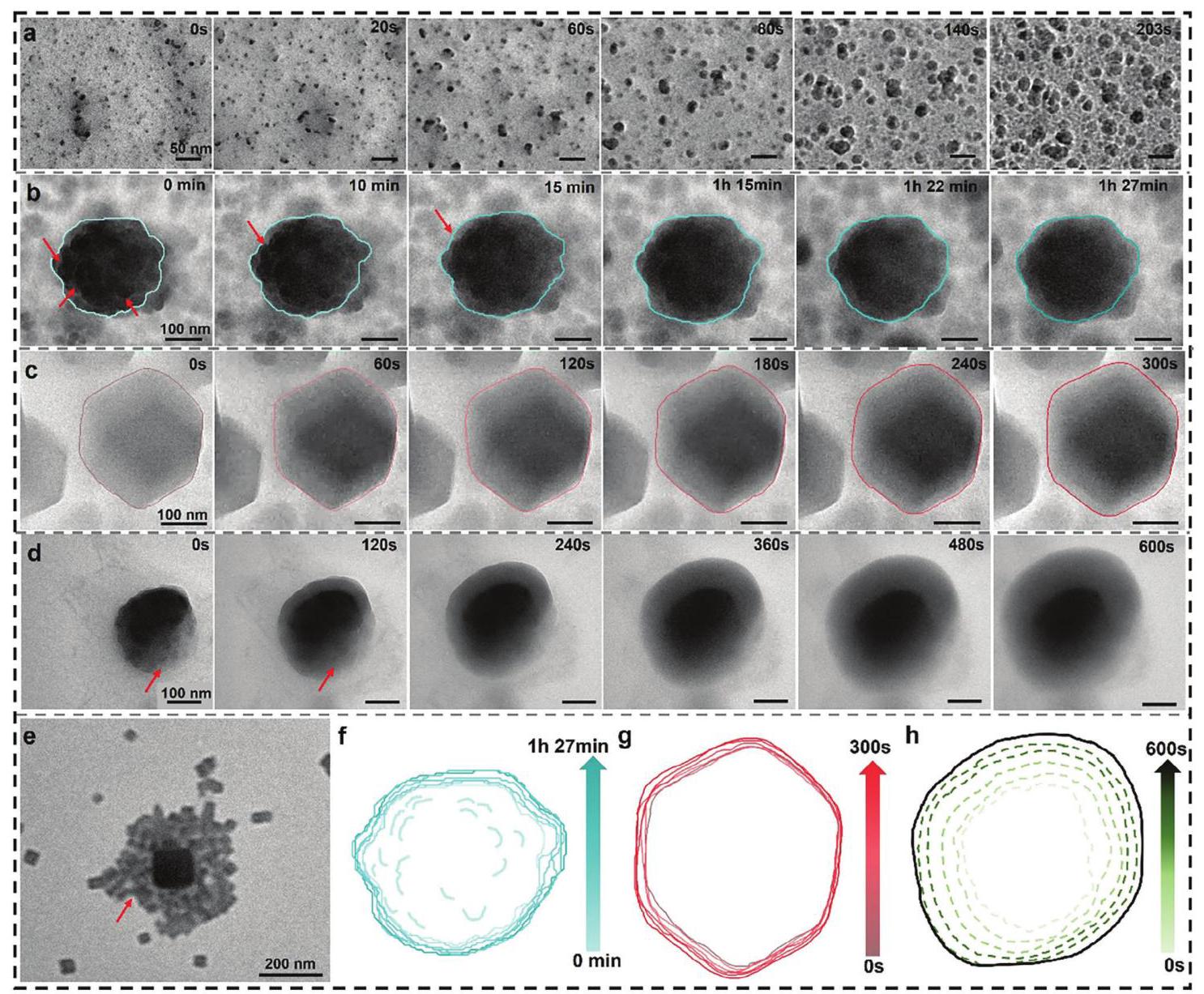

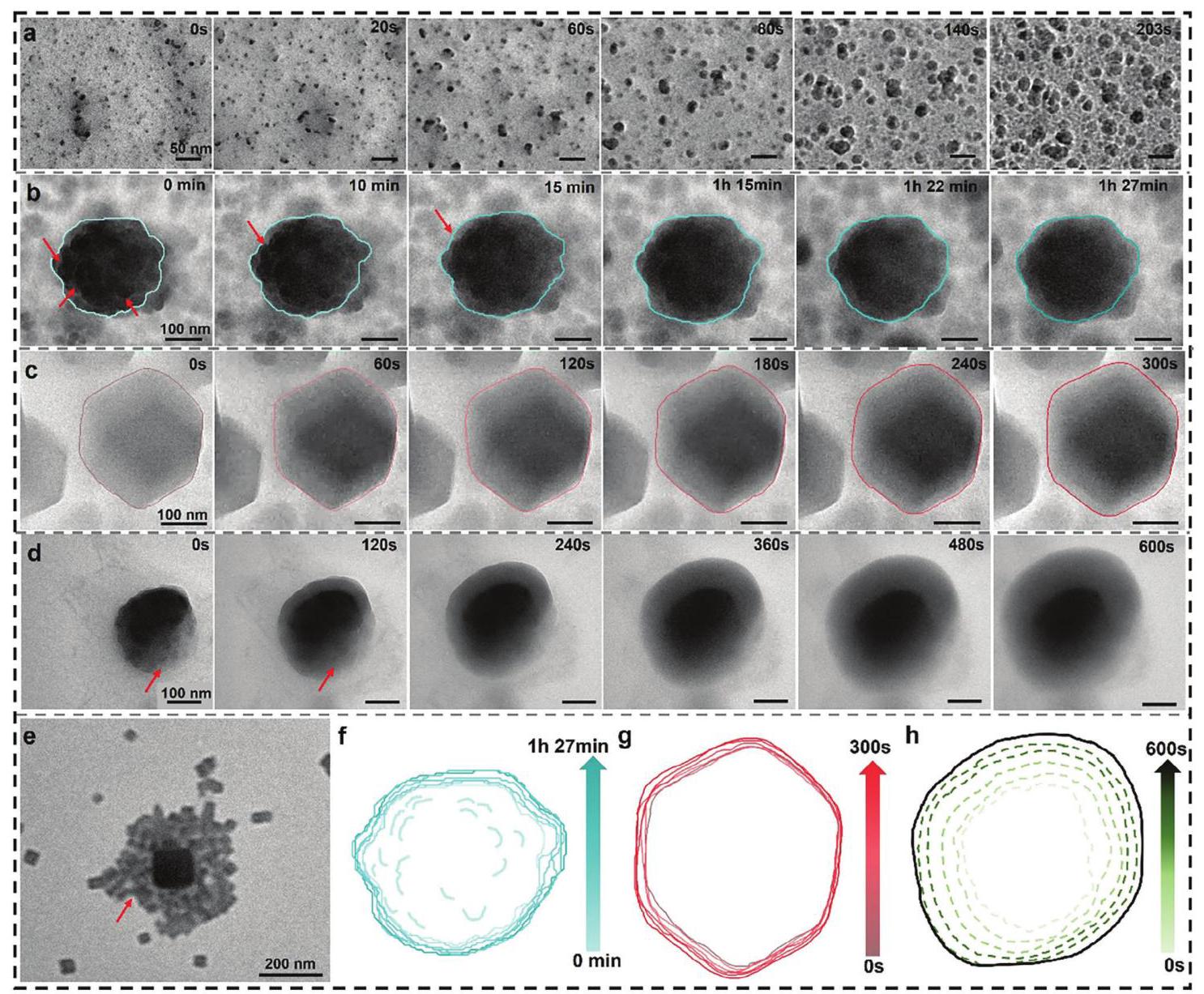

Figure 1: ZIF-67纳米粒子在胶体中的定向生长液相TEM成像和分析

Figure 1: (a-d) 时间序列液相TEM图像,显示不同ZIF-67菱形十二面体粒子在原位液相TEM下的形态演变过程。(e) 低温TEM图像,显示生长2分钟后粒子在ZIF-67立方体上的附着,以捕获中间态。(f-h) 对应(b-d)的轮廓演变图。

分析结果: 这些图像揭示了ZIF-67的生长路径多样性,包括经典成核生长和粒子附着生长。粒子从 small particles 逐渐融合形成大粒子,表面从粗糙变为光滑,表明生长过程中存在 coalescence 现象。低温TEM图像显示了粒子附着的中间态,支持非经典成核机制。

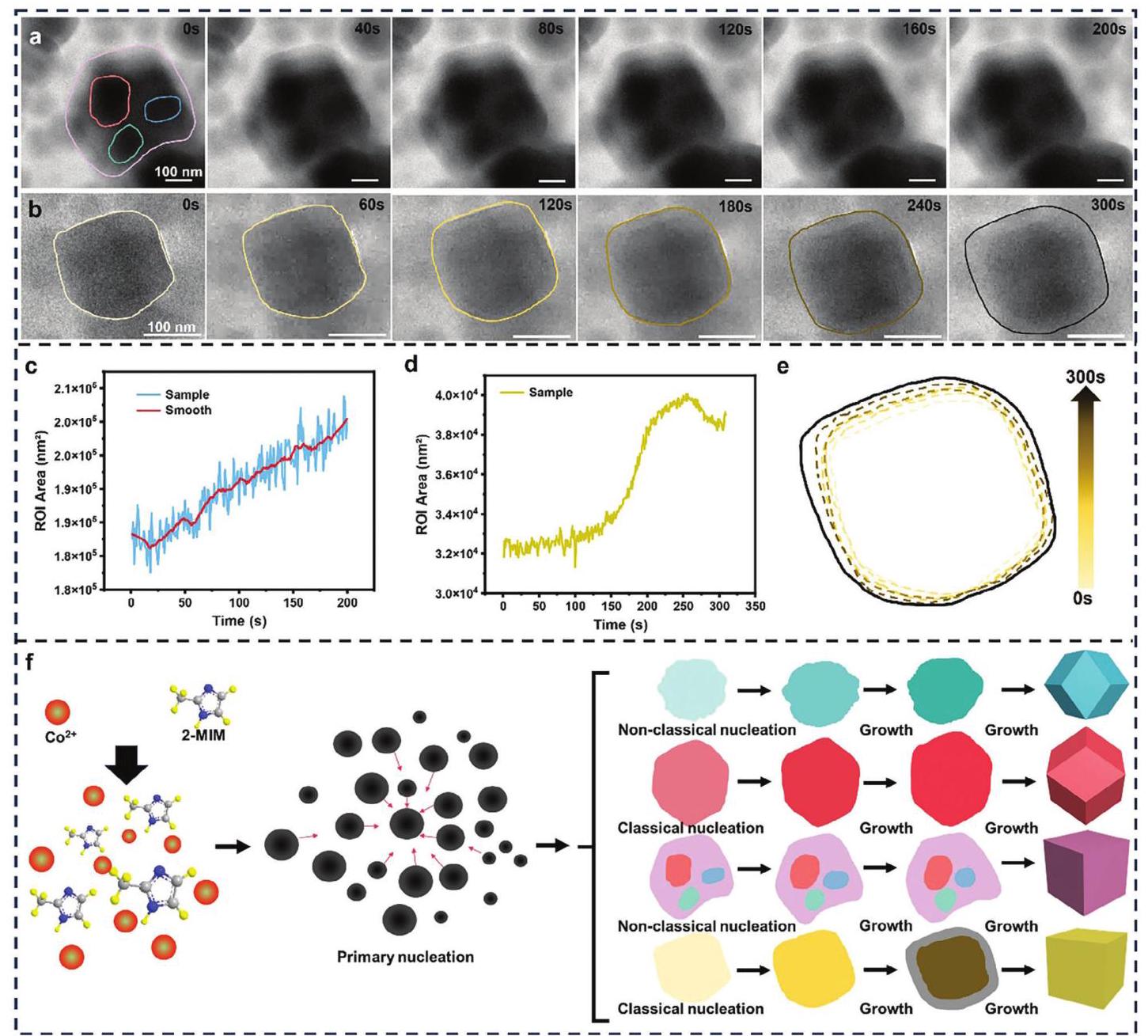

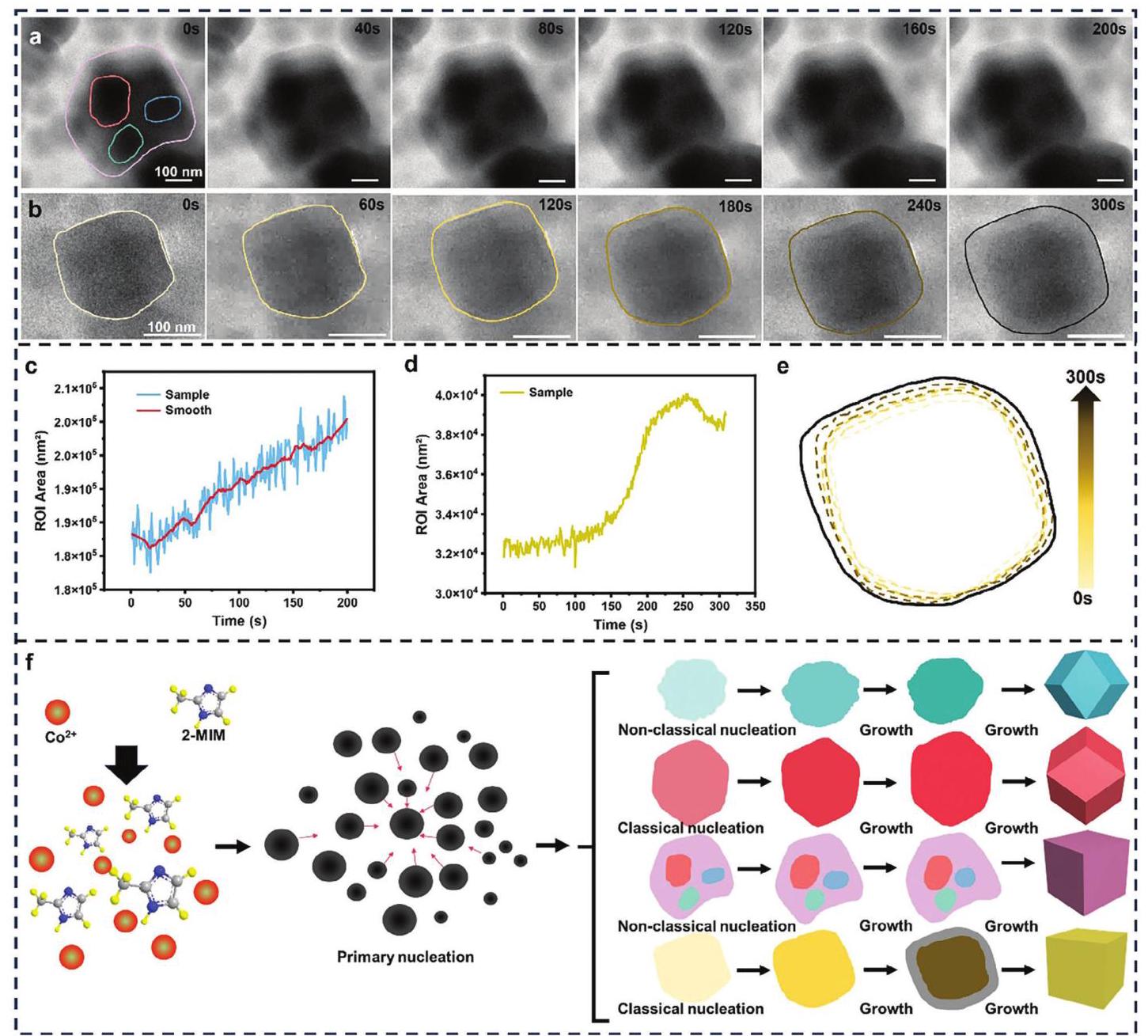

Figure 2: ZIF-67纳米粒子通过附着路径的定向生长液相TEM成像和生长机制

Figure 2: (a,b) 时间序列液相TEM图像,显示不同ZIF-67立方纳米粒子在原位液相TEM下的形态演变。(c,d) 显示标记粒子面积随时间变化的图表。(e) 样本轮廓变化的示意图。(f) 总结ZIF-67纳米粒子几种不同生长模式的示意图。

分析结果: 图像显示粒子在低对比度外壳内逐渐收敛,轮廓变得模糊。通过U-net神经网络分析面积变化,定量捕获了粒子的生长趋势。面积变化曲线表明粒子整体面积稳步增加,从 irregular 形态转变为立方形态,这与附着生长模式一致。生长速率不均匀,初始缓慢后快速增大,最终稳定。

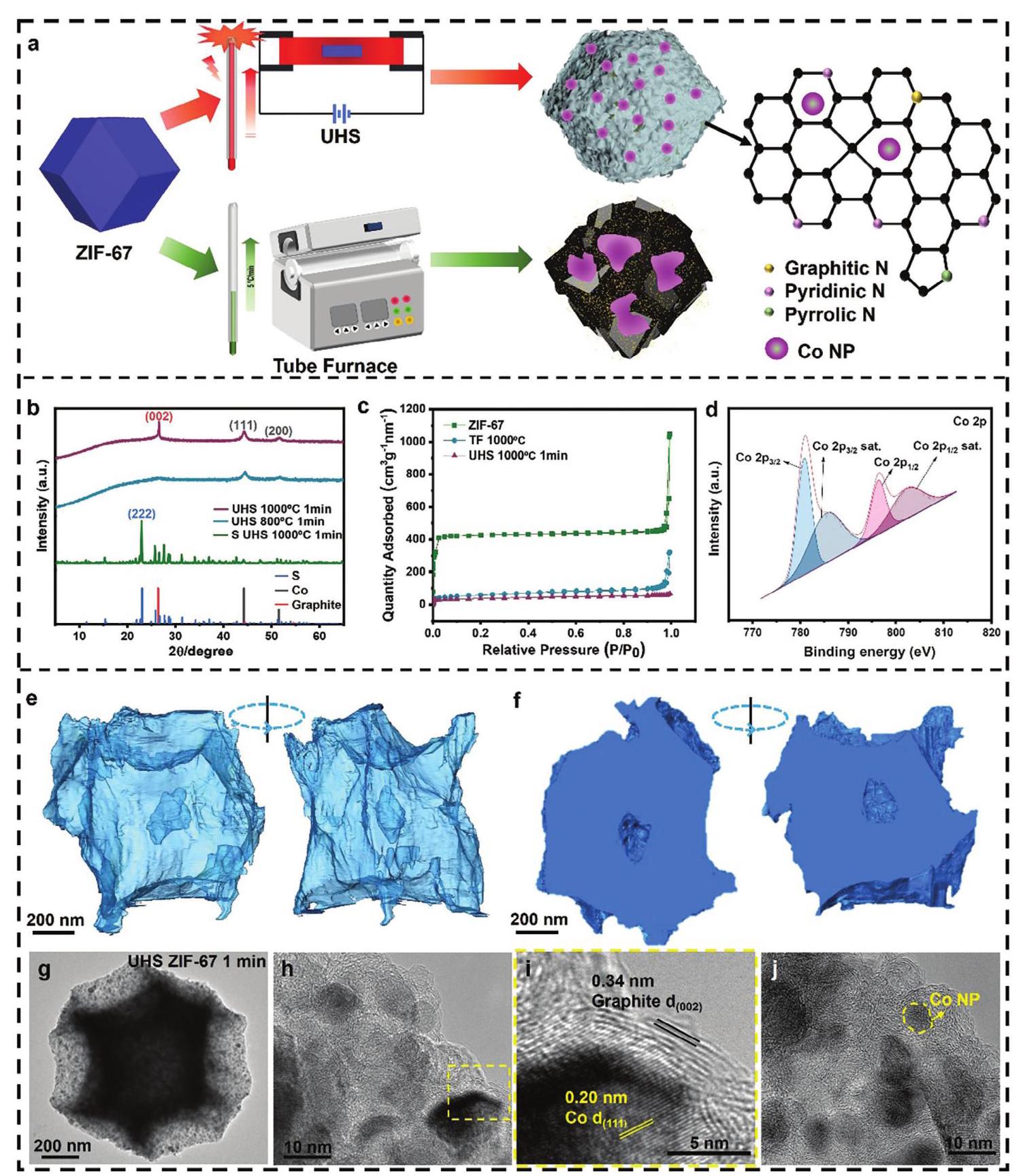

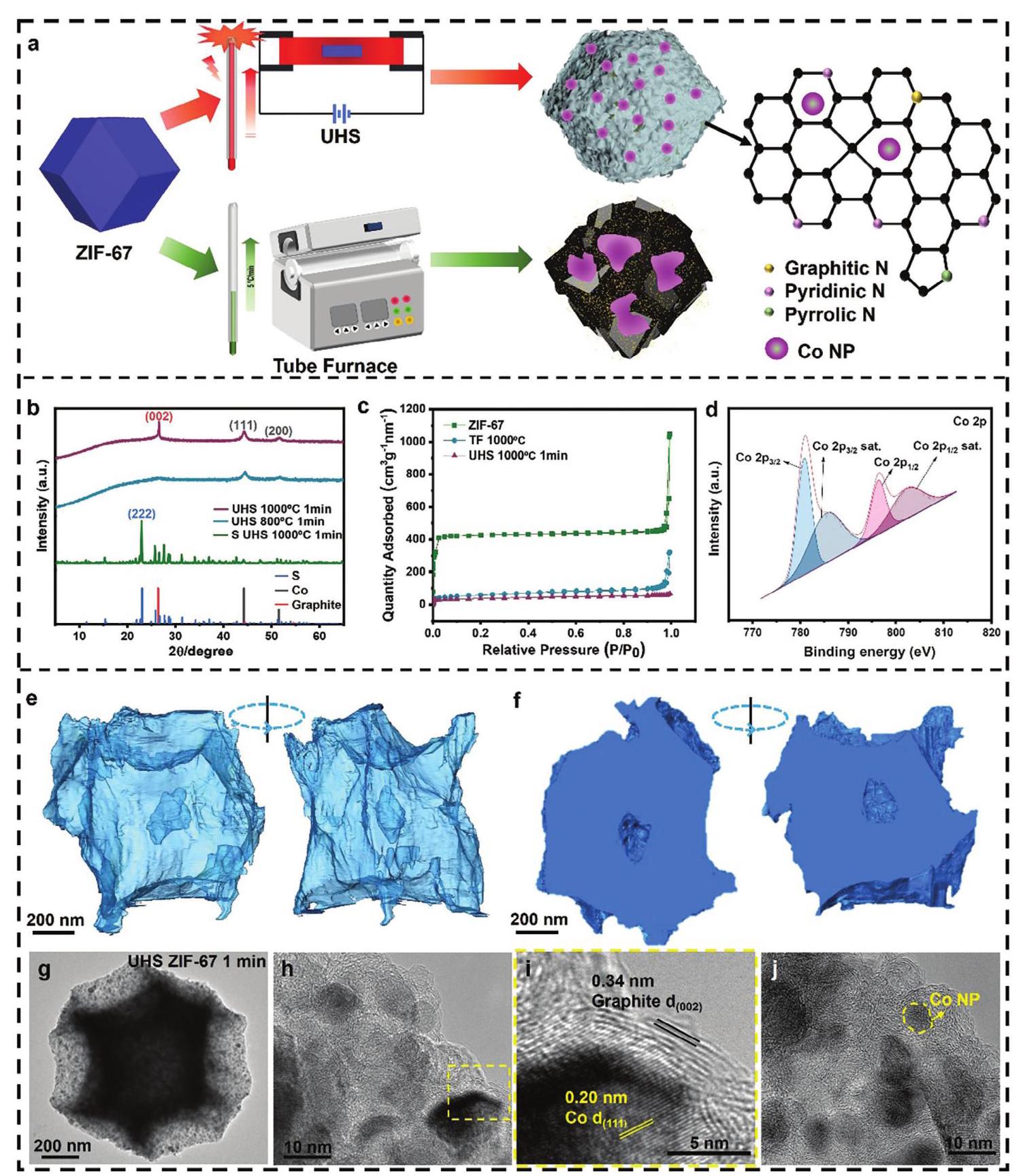

Figure 3: 通过超快高温烧结(UHS)调整碳纳米笼内Co纳米粒子尺寸和分散性

Figure 3: (a) ZIF-67合成及其使用UHS和管式炉碳化的实验过程示意图,显示不同烧结方法获得的结构差异。(b) 不同温度和时间下UHS烧结ZIF-67的XRD谱图。(c) 原始ZIF-67和烧结样品的BET测试结果。(d) UHS 1000°C for 1 min烧结样品的Co XPS谱图。(e) 3D电子断层扫描生成的烧结ZIF-67的3D可视化。(f) 烧结ZIF-67的横截面,显示纳米粒子域内的空心核心。(g-j) 不同UHS煅烧温度和时间下ZIF-67的TEM图像,显示形态变化。

分析结果: XRD谱图显示所有烧结样品在2θ=44°和51°处有相似衍射峰,对应Co的(111)和(200)峰,确认Co NPs的存在。BET测试表明样品主要为微孔结构,有利于硫固定和多硫化物穿梭效应抑制。XPS分析显示Co 2p谱图在780和796 eV处有特征峰,归因于Co纳米粒子。3D电子断层扫描显示纳米笼的空心和多孔结构得以保留,为硫加载提供空间。HRTEM显示石墨外层和均匀分布的Co NPs,表明UHS方法成功实现了均匀掺杂。

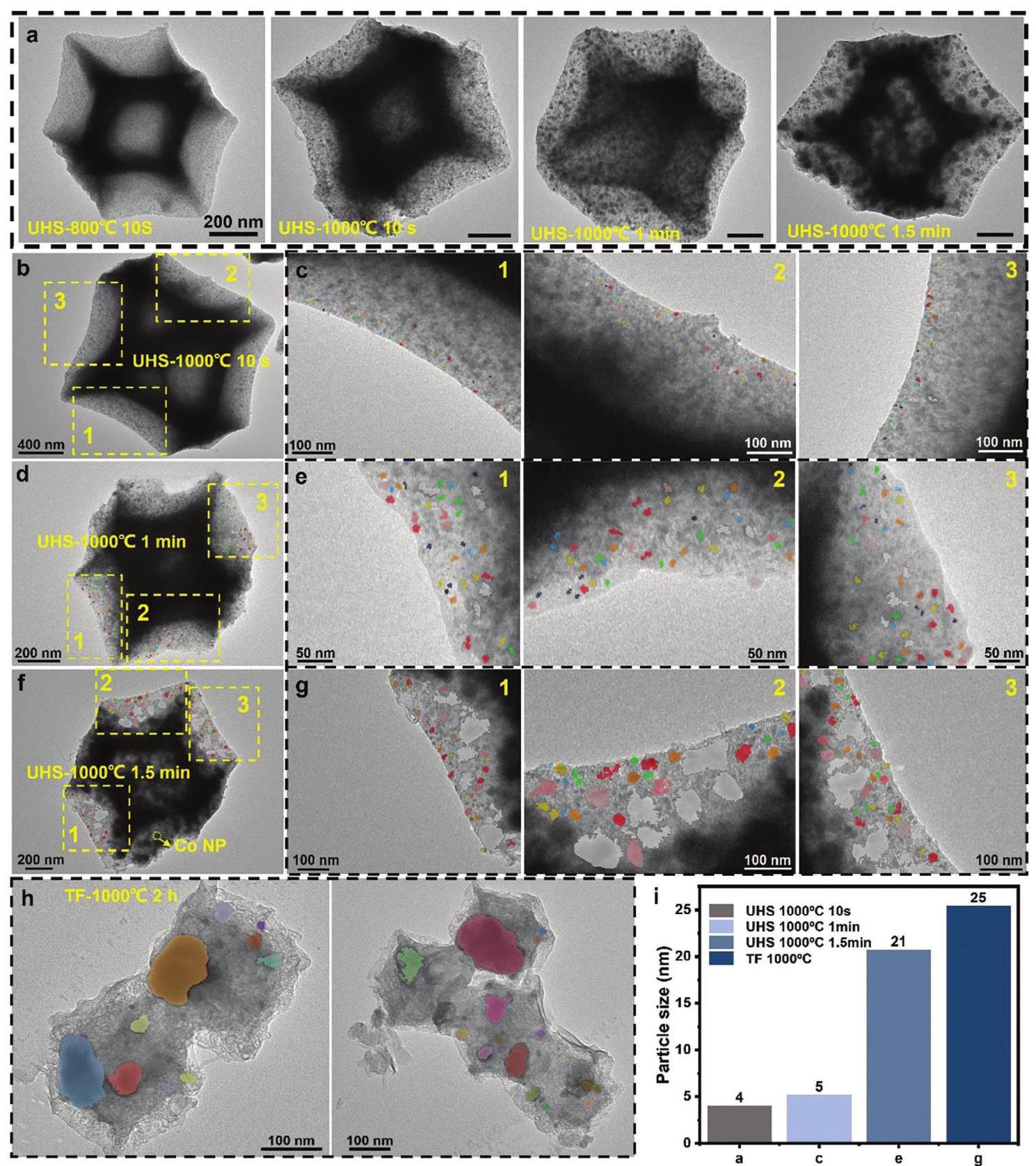

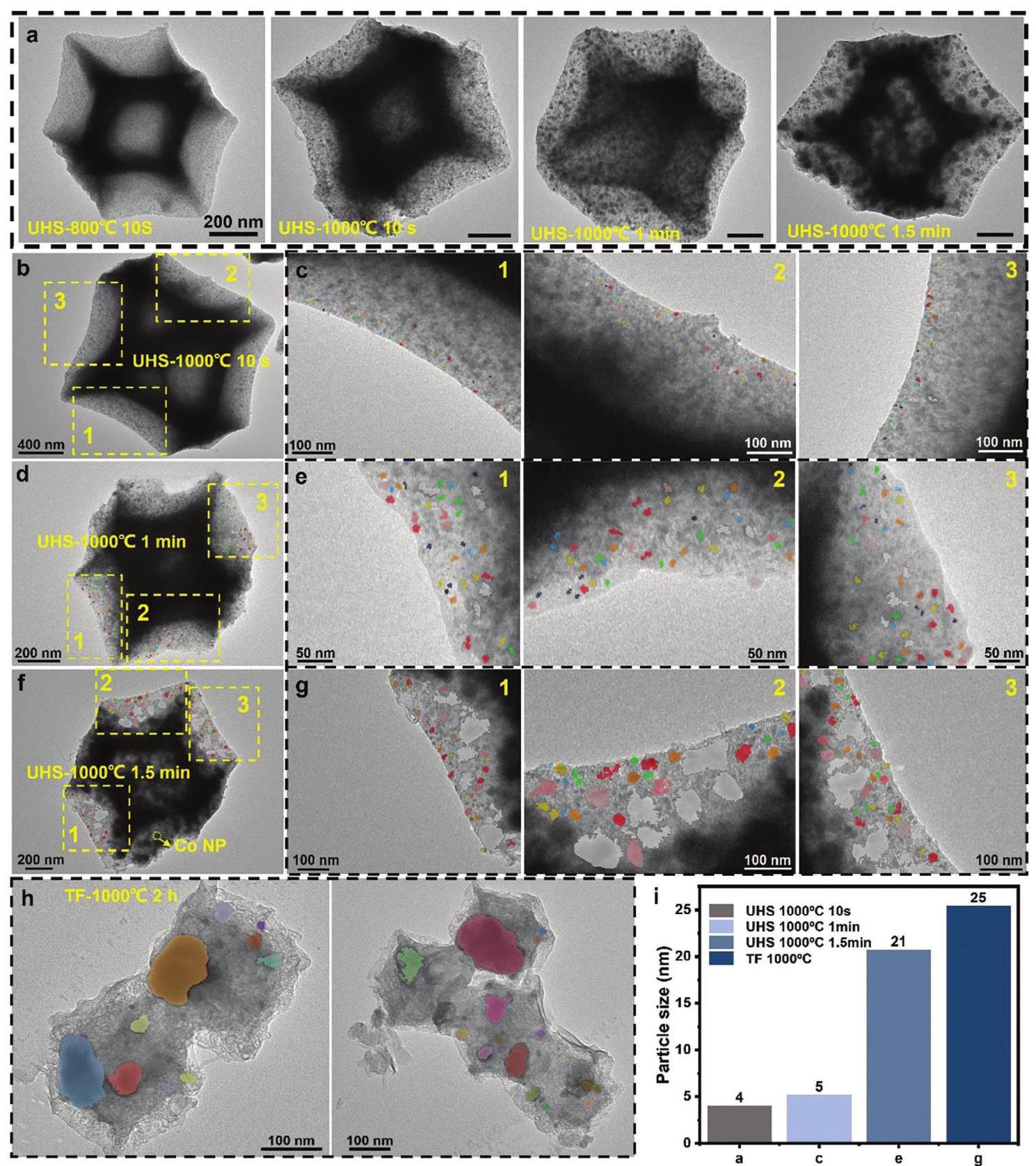

Figure 4: 量化碳纳米笼内Co纳米粒子尺寸和分散性:UHS和传统加热生成样品的比较

Figure 4: (a) 不同烧结条件下烧结ZIF-67的TEM图像,显示Co NP尺寸和分散性差异。(b) UHS 1000°C for 10 s烧结ZIF-67的TEM图像。(c) 放大TEM图像,显示碳纳米笼内嵌入的Co NPs。(d) UHS 1000°C for 1 min烧结ZIF-67的TEM图像。(e) 放大TEM图像,显示嵌入的Co NPs。(f) UHS 1000°C for 1.5 min烧结ZIF-67的TEM图像。(g) 放大TEM图像,显示嵌入的Co NPs。(h) 管式炉加热1000°C for 2 h烧结ZIF-67的TEM图像,显示嵌入的Co NPs。(i) 柱状图显示不同烧结方法的Co NPs平均尺寸比较。

分析结果: TEM图像显示,随着UHS烧结时间延长,Co NPs尺寸和分散性发生变化。短时间烧结(如10 s)产生超小Co NPs,主要分布在纳米笼边缘;1 min烧结时,Co NPs超小且均匀分散;1.5 min烧结时,Co NPs变大。传统管式炉烧结导致纳米笼结构损坏,Co NPs巨大且分散不良。深度学习分析显示,UHS短时间烧结可获得4-5 nm超小Co NPs,而长时间烧结或传统加热导致大Co NPs和不良分散。这表明UHS方法能有效控制Co NPs尺寸和分散性。

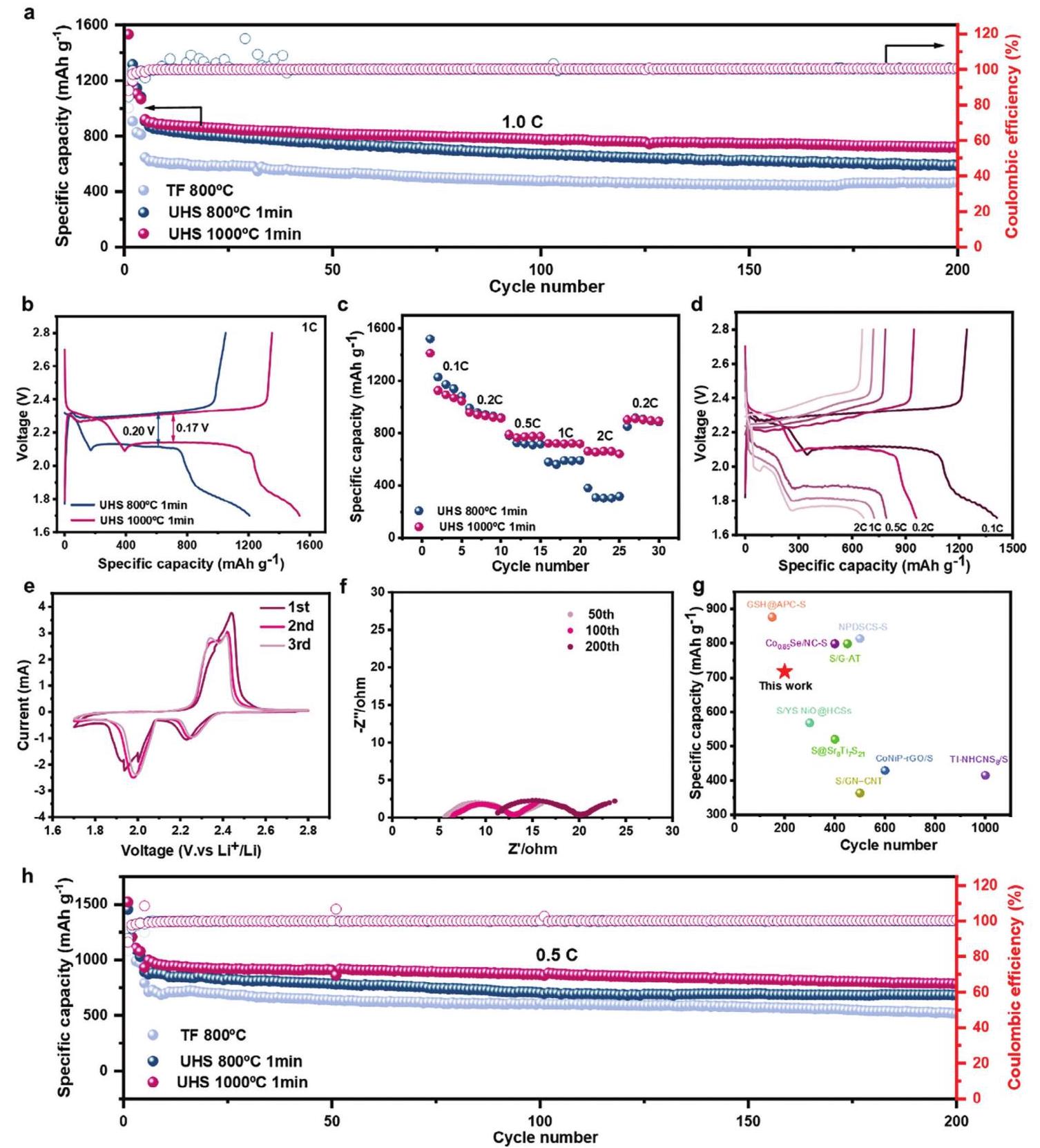

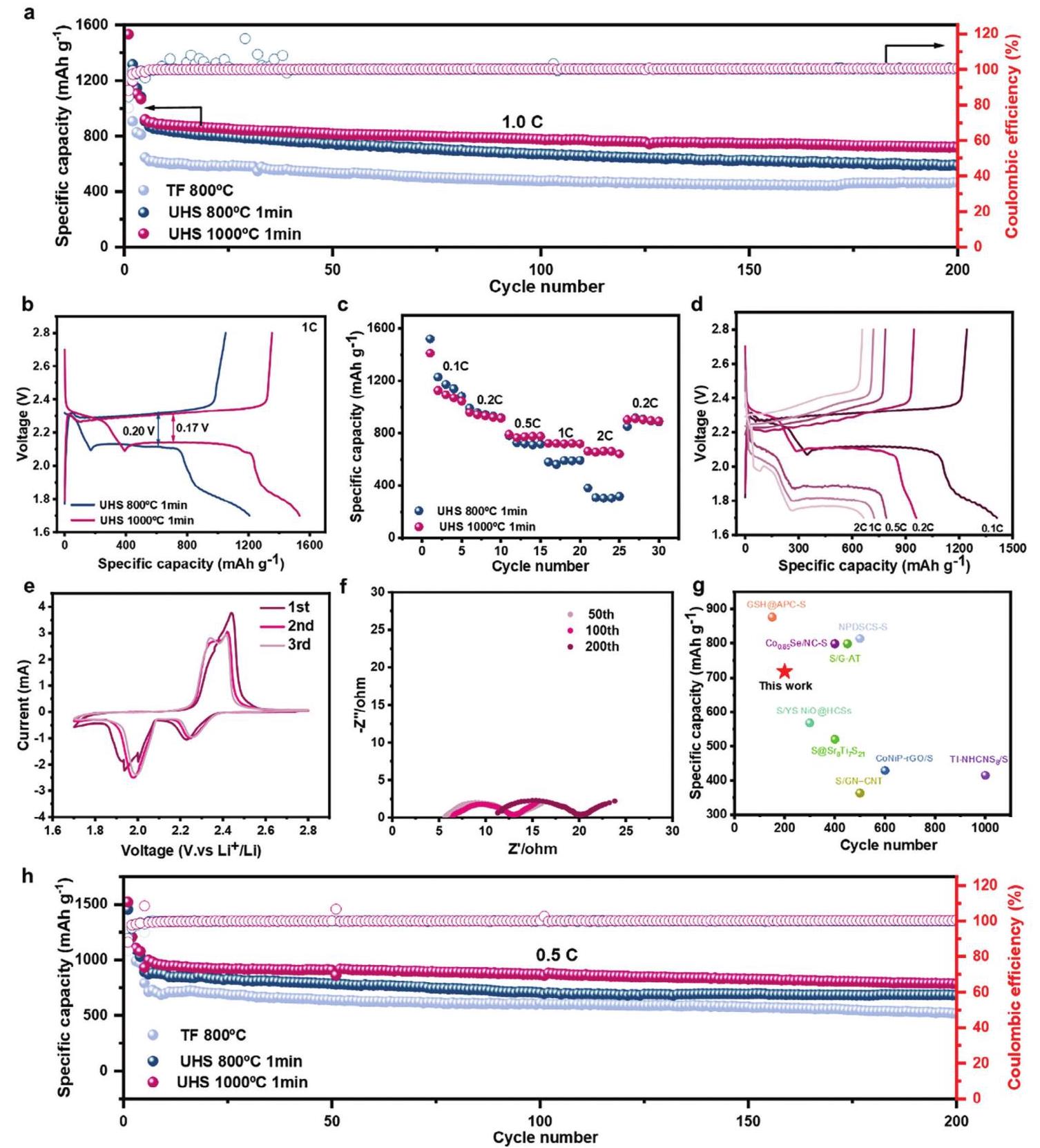

Figure 5: 不同烧结ZIF-67基阴极在锂硫硬币电池中的电化学表征

Figure 5: (a) 电池在1C速率下的循环性能,比较UHS 1000°C for 1 min、UHS 800°C for 1 min和TF 800°C for 2 h烧结样品。(b) 电池在1C速率下的首次放电/充电曲线。(c) 电池从0.1C到2C的速率性能。(d) UHS 1000°C 1 min电池在不同速率下的放电/充电电压曲线。(e) 电池前三周期的CV曲线。(f) 电池循环50、100和200周后的AC阻抗图。(g) 与先前报道的典型阳极比较硬碳容量。(h) 电池在0.5C速率下的循环性能。

分析结果: 电化学测试显示,UHS 1000°C for 1 min烧结样品表现出优异的循环性能,200周后放电比容量保持在718 mAh/g(1C)和785 mAh/g(0.5C)。极化电位较低(0.17 V),表明氧化还原动力学改善。速率性能良好,从0.1C到2C,容量逐渐下降但仍保持较高值。CV曲线显示还原和氧化峰,对应多硫化物的转化过程。阻抗图显示随着循环次数增加,阻抗上升,但容量衰减较小,表明电极材料界面稳定性好。与先前报道相比,UHS烧结样品性能优越,归因于超小Co NPs和氮掺杂的协同效应。

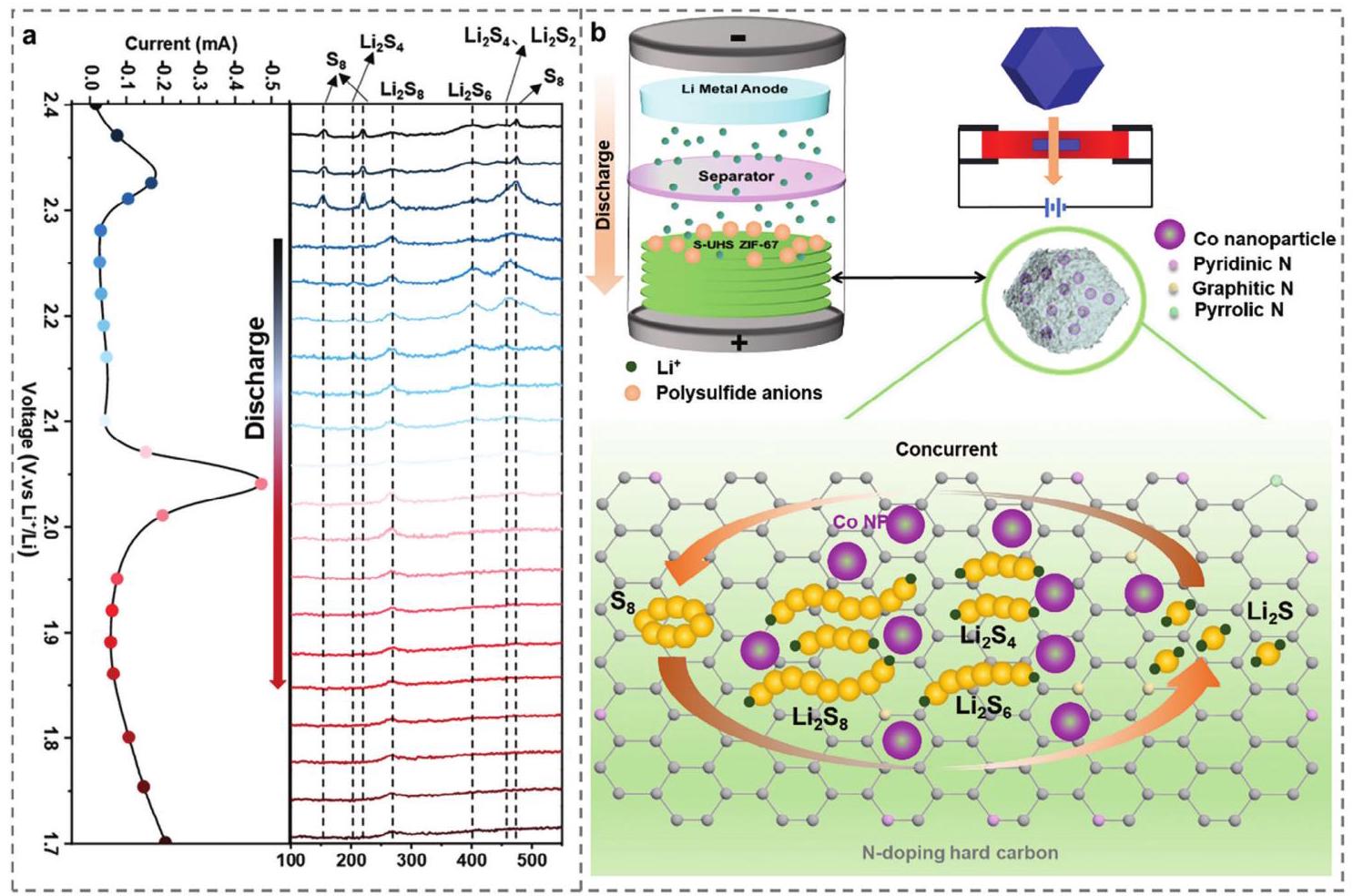

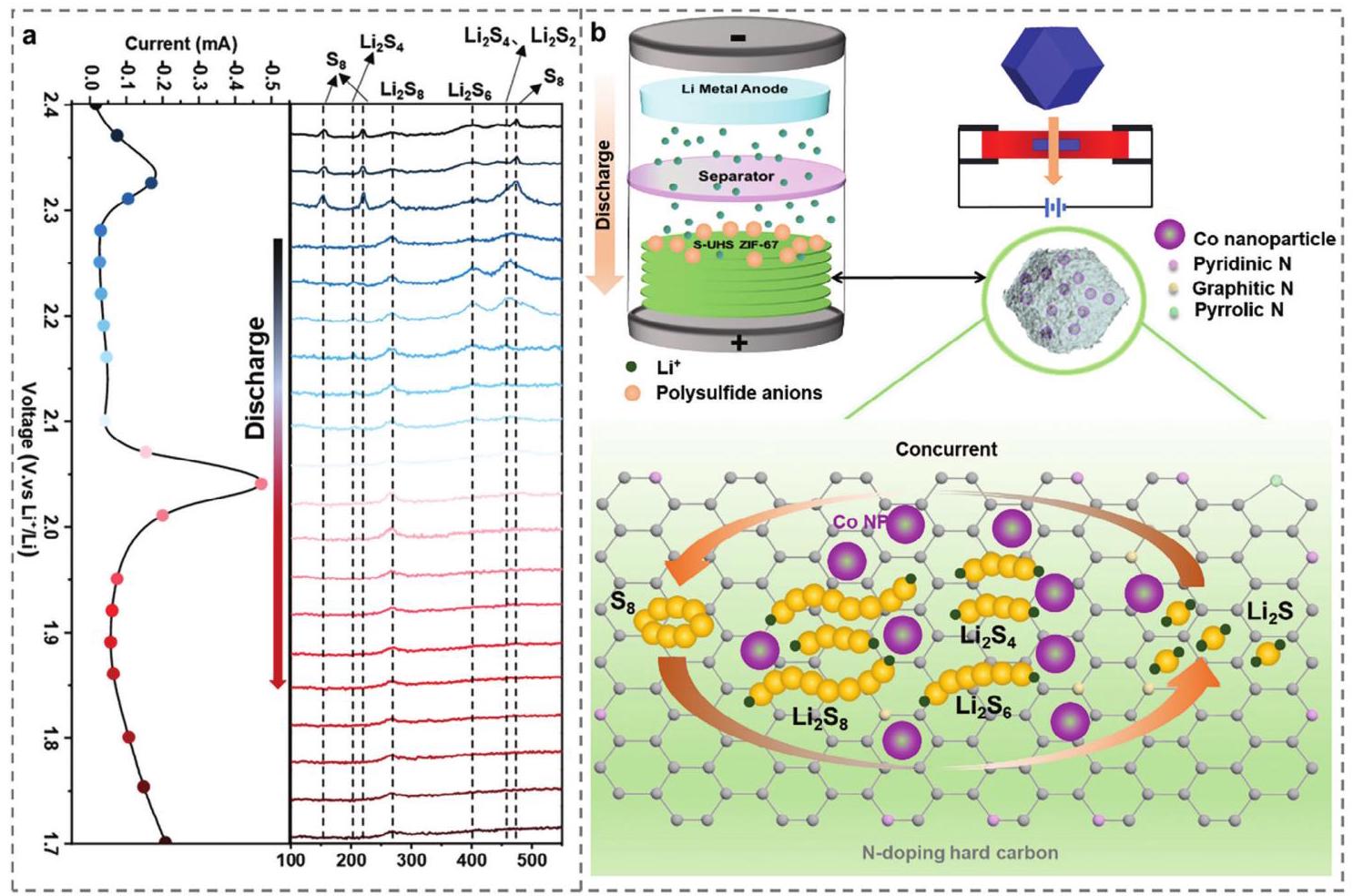

Figure 6: 锂硫电池中硫阴极有和无Co NP催化的机制比较

Figure 6: (a) 锂硫电池的原位拉曼光谱。(b) 示意图说明UHS烧结ZIF-67由于超小Co NP催化而增强锂硫电池电化学性能的 proposed 机制。

分析结果: 原位拉曼光谱显示,在152、218和474 cm⁻¹处的峰归因于S₈,265 cm⁻¹处的峰对应Li₂S₈。随着反应进行,400 cm⁻¹处的峰逐渐突出,表明Li₂S₆形成。电压降低时,455和203 cm⁻¹处峰出现,对应Li₂S₆向Li₂S₄和Li₂S₂转化。电压降至1.7V时,多硫化物峰几乎消失,表明转化完成。机制示意图显示,UHS烧结ZIF-67通过纳米笼的限域效应和Co NPs的催化作用,促进多硫化物转化,抑制穿梭效应,从而提高电池效率和寿命。