结果与讨论:材料合成与表征

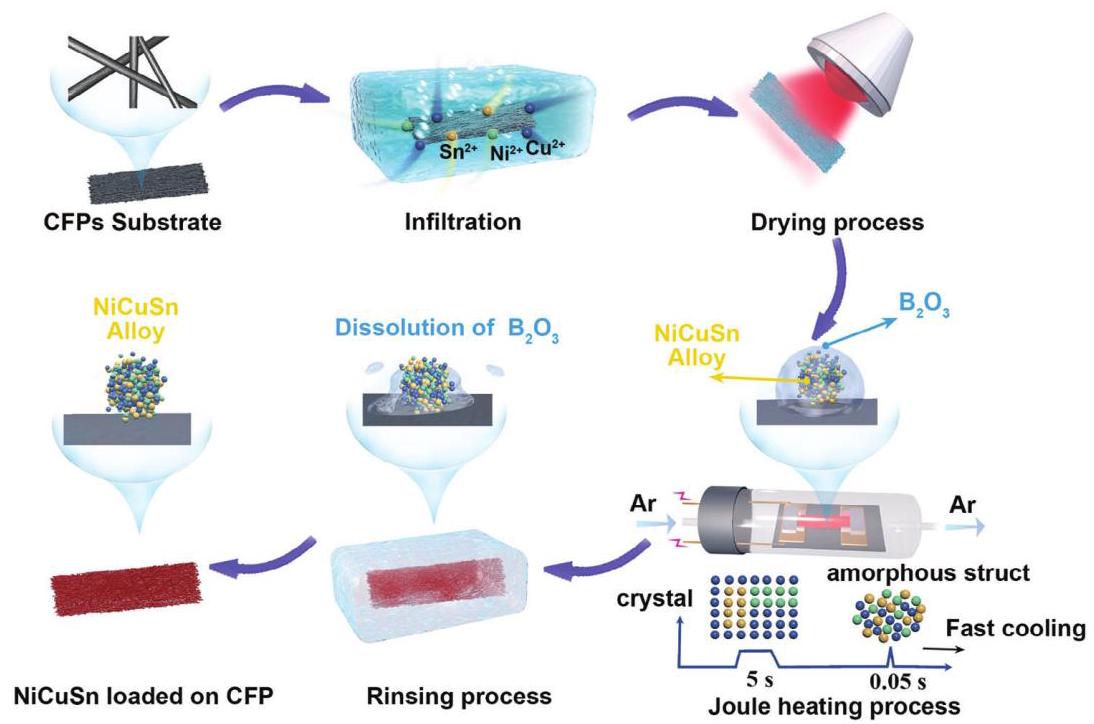

图1:NixCuySnz-CFP的焦耳热法合成过程示意图

通过两步焦耳加热法成功合成了Ni0.25Cu0.5Sn0.25纳米金属玻璃。慢速加热过程抑制了金属前驱体被喷出气体剥离,促进金属离子充分还原;快速加热过程使合金在短时间内达到熔点,提高冷却速率,促进非晶结构的形成。

采用新型两步焦耳加热法制备Ni0.25Cu0.5Sn0.25纳米金属玻璃:

材料表征技术:SEM、TEM、EDS、XANES、FT-EXAFS、XRD、XPS

表面分析:原子力显微镜(AFM)和开尔文探针力显微镜(KPFM)分析表面形貌和表面电势分布

电化学测试:线性扫描伏安法(LSV)、计时安培法(CA)、电化学阻抗谱(EIS)评估NRA性能

机理研究:原位电化学拉曼光谱研究反应中间体,DFT计算揭示吸附能分布

图1:NixCuySnz-CFP的焦耳热法合成过程示意图

通过两步焦耳加热法成功合成了Ni0.25Cu0.5Sn0.25纳米金属玻璃。慢速加热过程抑制了金属前驱体被喷出气体剥离,促进金属离子充分还原;快速加热过程使合金在短时间内达到熔点,提高冷却速率,促进非晶结构的形成。

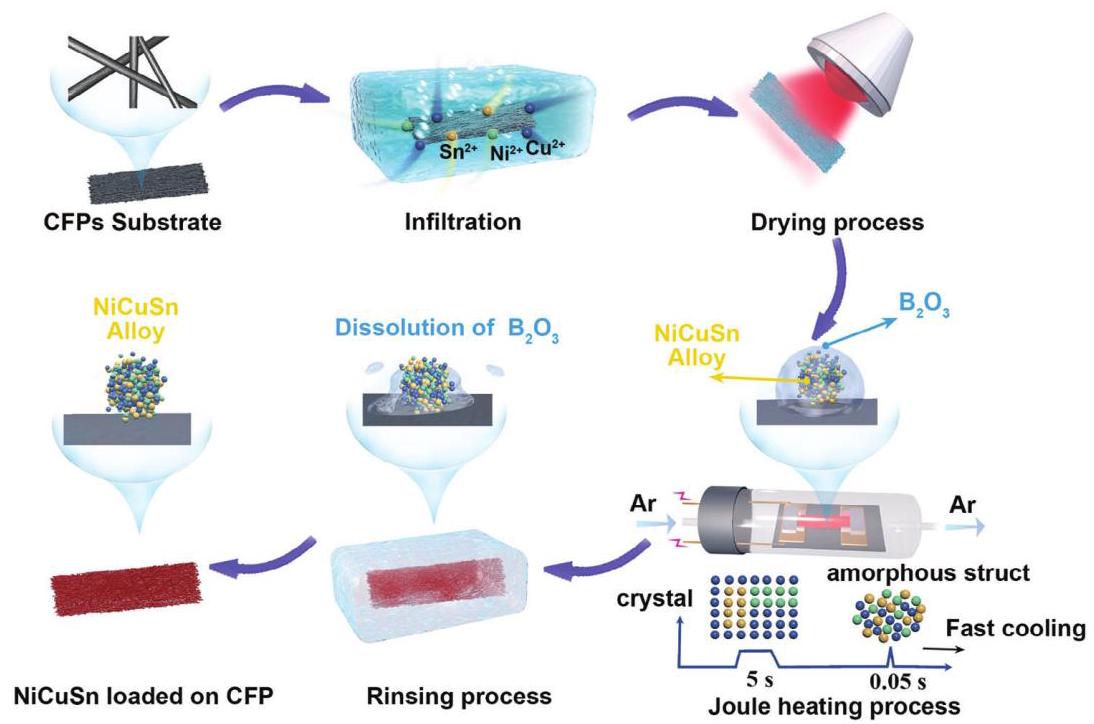

图2:Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP的(a)SEM图像、(b,c)TEM图像、(d-g)EDS元素映射图像、(h-j)FT-EXAFS光谱、(k)XRD图谱和(l-n)XPS光谱

SEM和TEM图像显示合成的纳米金属玻璃呈球形形态高度分散在碳纤维纸上。高分辨率TEM图像中未观察到金属晶格条纹,选区电子衍射图像中的宽晕环证实了其非晶结构。EDS元素映射图像验证了不同元素的均匀混合。XRD图谱进一步证明了非晶结构特征,除了石墨的衍射峰外,没有金属衍射峰。

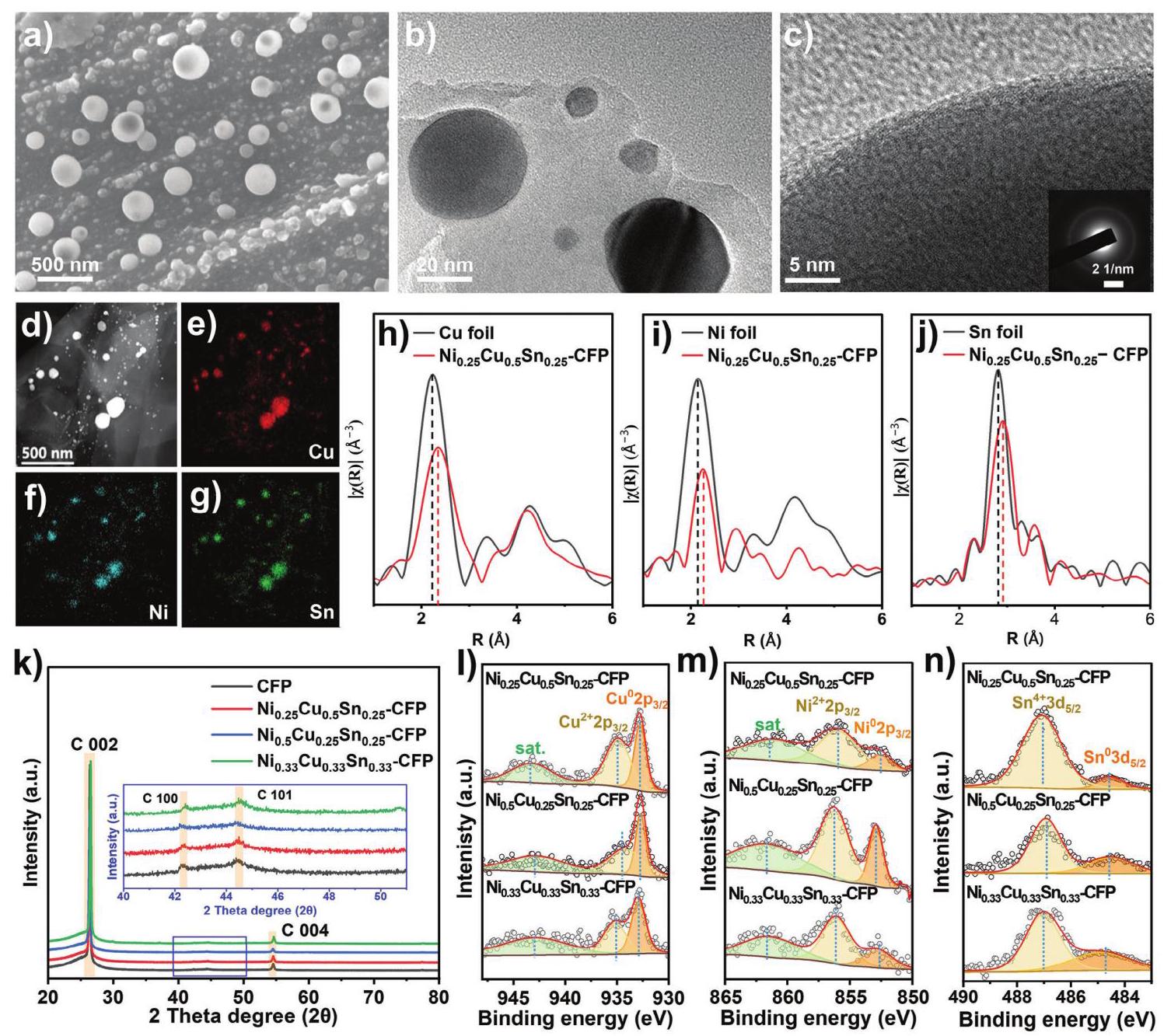

图3:(a)KPFM示意图和(b)晶体和非晶的表面电势与吸附能示意图。(c-h)具有不同振荡特性的典型曲线及其对应的Os值

通过KPFM分析了表面电势分布,提出了一个经验公式(Os. = Σ|γk-γk+1|2 × n(|γk-γk+1| > 0.1mV))定量表征表面电势的振荡特性。该公式能很好地描述和区分不同曲线的振荡特性,为通过局部表面电势的振荡性描述协同催化提供了新的实验指标。

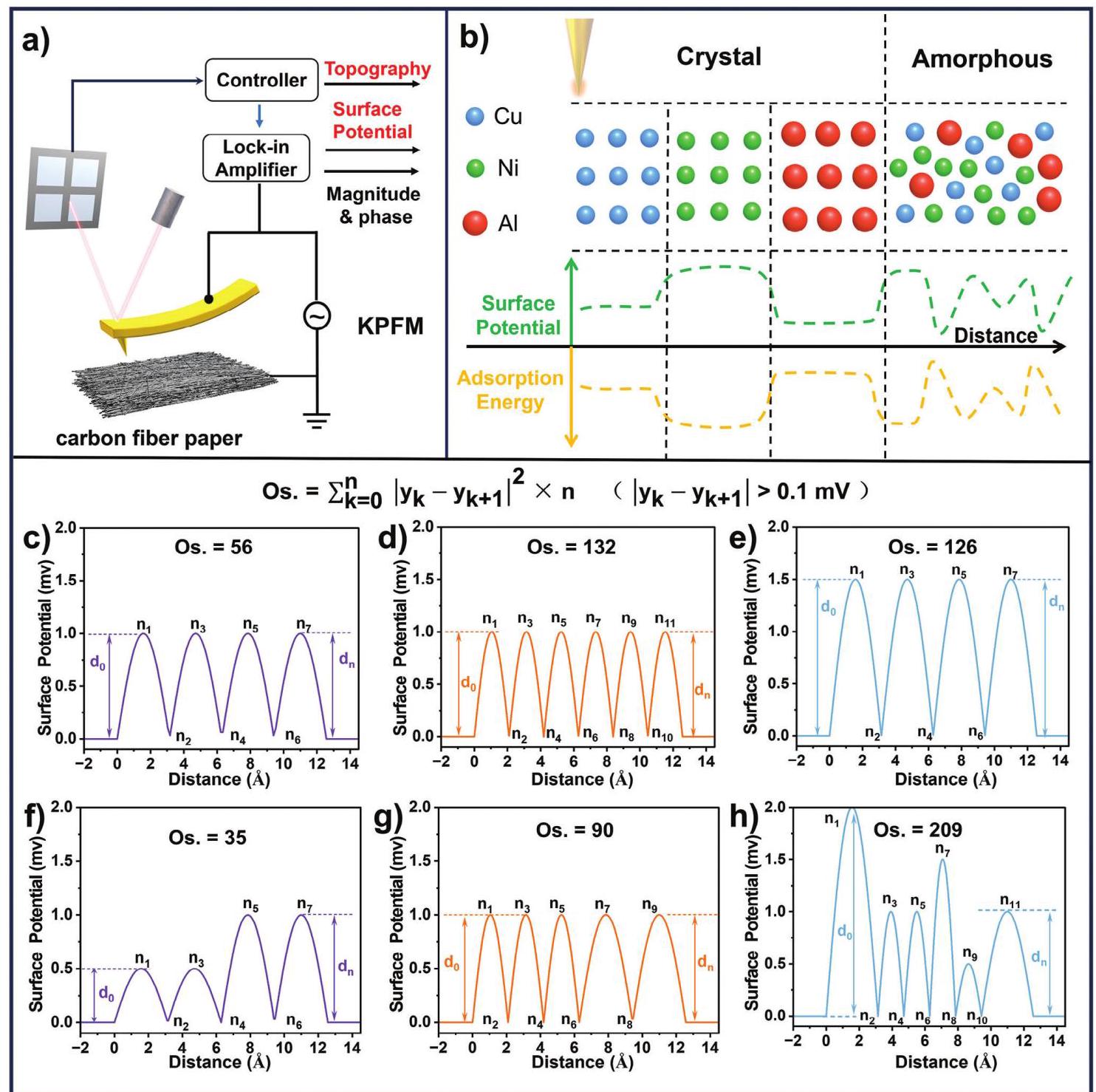

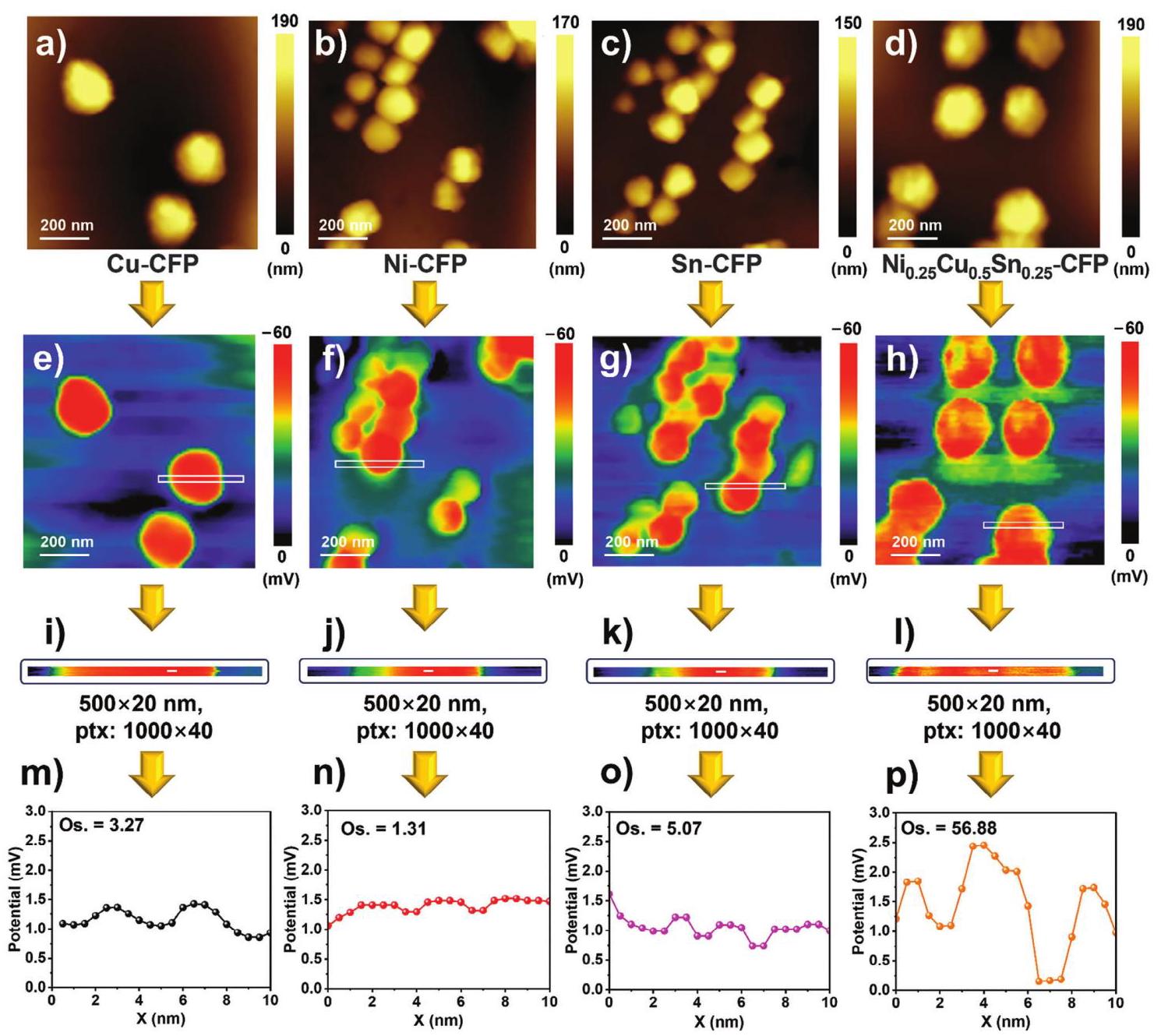

图4:(a-d)Cu-CFP、Ni-CFP、Sn-CFP和Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP的AFM图像和(e-h)KPFM图像。(i-l)图2e-h中选择区域的局部放大图像和(m-p)对应的表面电势曲线

AFM图像显示Cu-CFP、Ni-CFP、Sn-CFP和Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP均呈球形纳米颗粒形态。KPFM图像显示金属表面电势为负值,证明其具有强的给电子能力。Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP的表面电势高度振荡,Os值最大(56.88),表明含有不同功函数金属(Ni:5.15eV, Cu:4.65eV, Sn:4.42eV)的合金可在表面诱导大的表面电势振荡性。

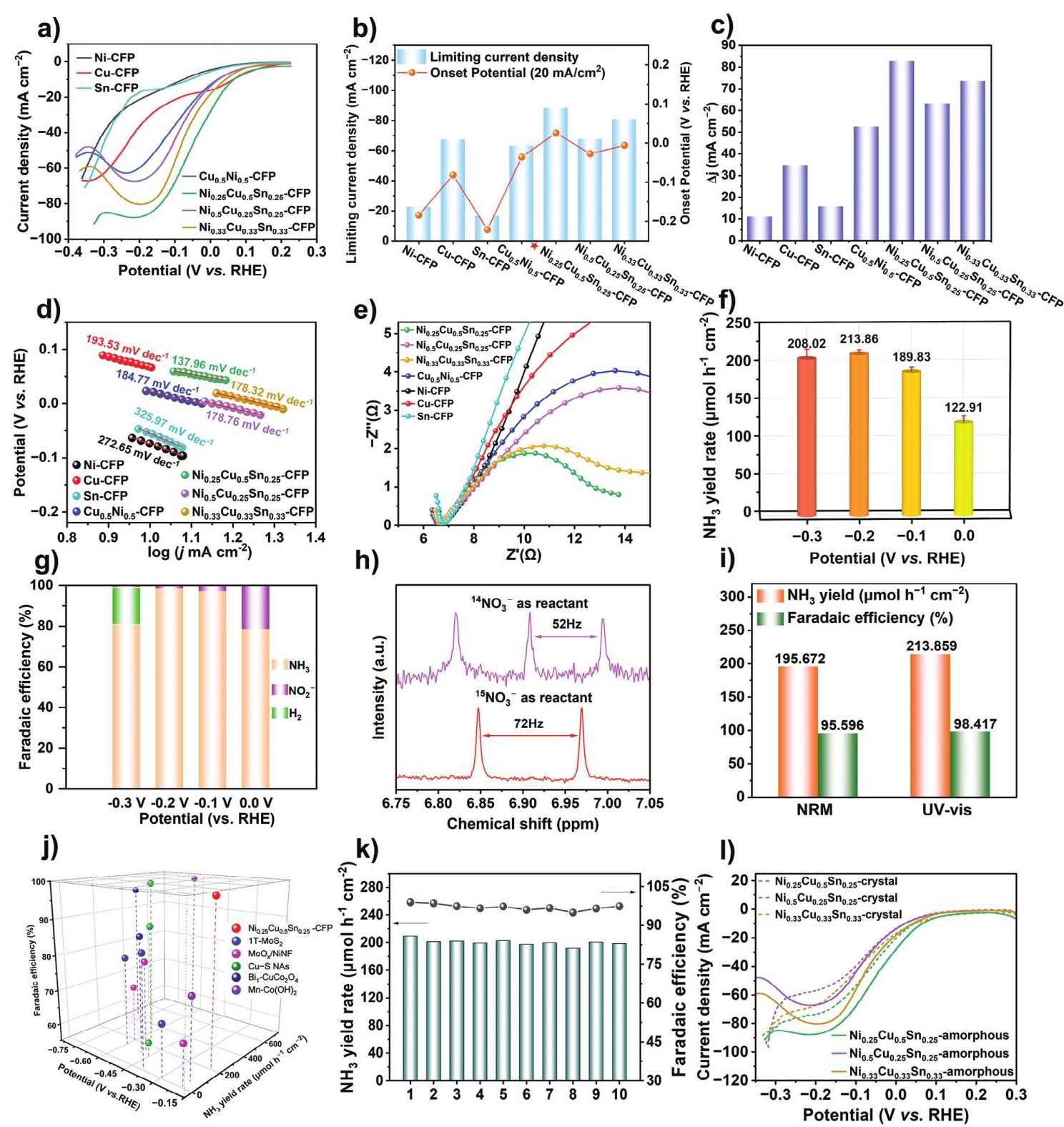

图5:(a)IR校正的LSV曲线,(b)起始电位和极限电流密度比较,(d)Tafel斜率和(e)EIS谱图。(c)各样品在Na2SO4和Na2SO4+KNO3溶液中-0.2V下的电流密度差异(Δj)。(f)NH3产率和(g)Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP在不同电位下的法拉第效率。(h)1H NMR谱和(k)耐久性测试。(i)不同检测方法的NH3产率比较。(j)与最近报道的电催化剂的性能比较。(l)晶体和非晶NixCuySnz-CFP的IR校正LSV曲线

Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP表现出最高的电流密度(-88.26 mA cm-2)和最正的起始电位(0.02V vs. RHE)。在-0.2V vs. RHE下,实现了213.86 μmol h-1 cm-2的NH3产率和98.42%的法拉第效率,性能显著优于最近文献报道的大多数电催化剂。循环稳定性测试表明,经过10次循环后,NH3产率和FE仍保持在95%以上。

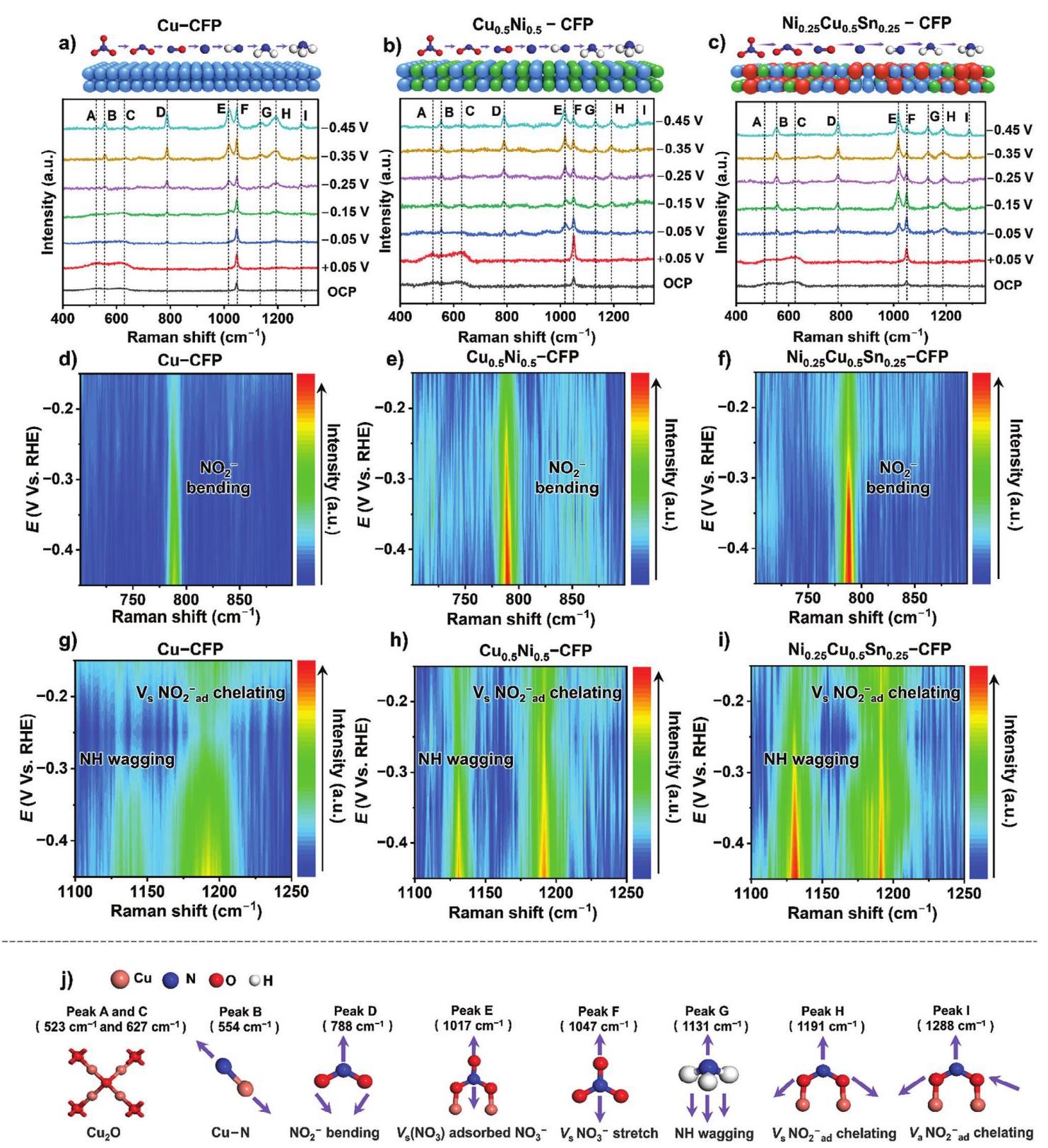

图6:(a)Cu-CFP、(b)Cu0.5Ni0.5-CFP和(c)Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP从开路电位(OCP)到-0.45V的原位电化学拉曼光谱。(d,g)Cu-CFP、(e,h)Cu0.5Ni0.5-CFP和(f,i)Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP在不同电位下峰D和峰G的强度。(j)吸附物种振动模式及对应峰示意图

原位拉曼光谱表明,随着电位负移,各样品表面的Cu2O逐渐消失,当电位低于-0.05V vs. RHE时,逐渐出现Cu-N键、NO2-、吸附的NO3-和NH3的拉曼峰。与Cu-CFP相比,Cu0.5Ni0.5-CFP和Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP在相同电位下表现出更高的峰D(NO2-弯曲)、峰E(吸附的NO3-)和峰H(NO2-ad螯合)强度,表明Ni原子增强了NO3-的吸附能。Ni0.25Cu0.5Sn0.25-CFP在相同电位下表现出更高的峰G(NH3中NH摇摆)强度,表明Sn原子的引入进一步增强了NRA活性,有利于NH3解吸。

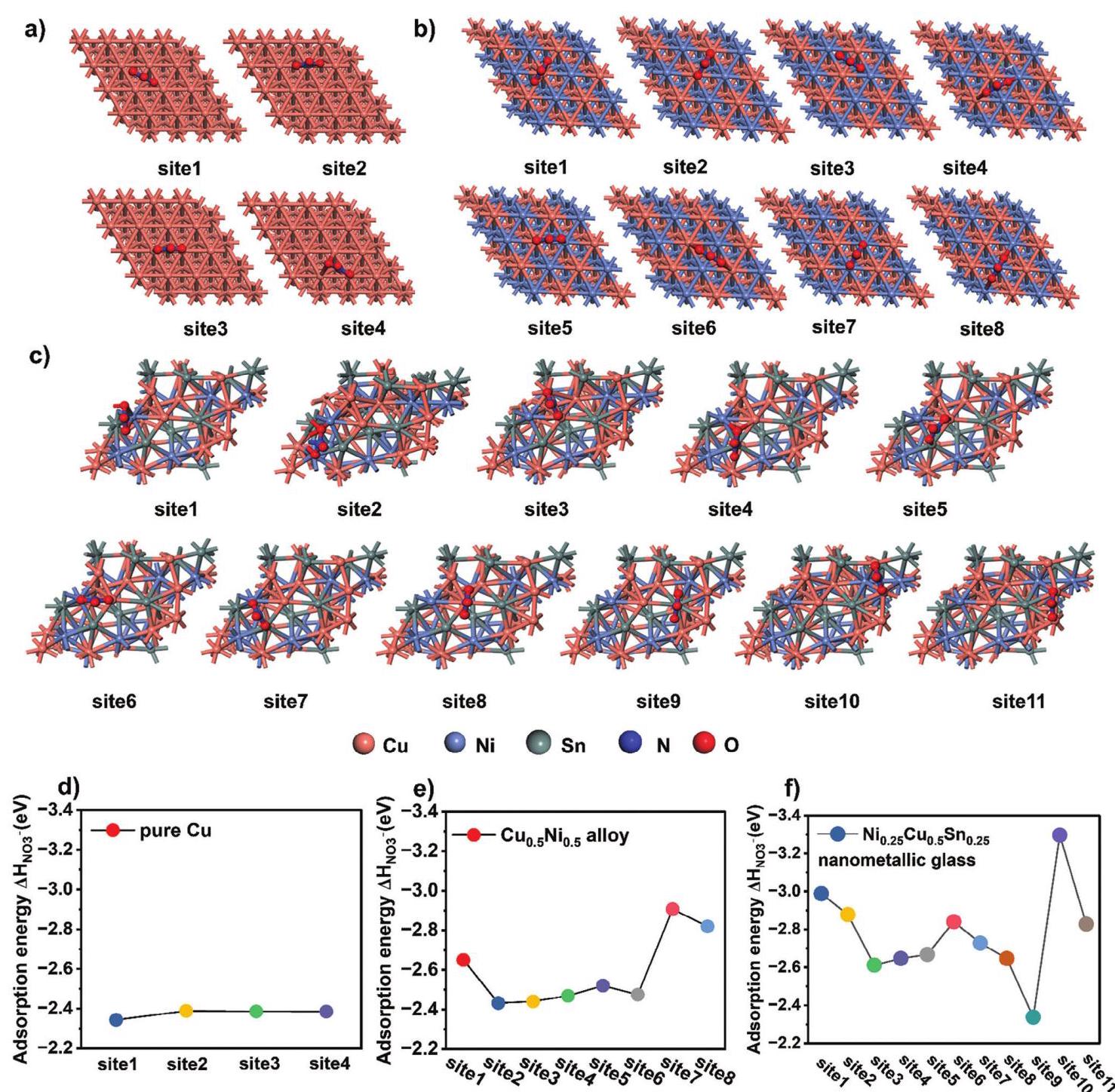

图7:纯(a)Cu、(b)Cu0.5Ni0.5合金和(c)Ni0.25Cu0.5Sn0.25纳米金属玻璃上不同活性位点的硝酸盐吸附模型,以及(d)纯Cu、(e)Cu0.5Ni0.5合金和(f)Ni0.25Cu0.5Sn0.25纳米金属玻璃的相应吸附能结果

DFT计算表明,非晶Ni0.25Cu0.5Sn0.25(111)面表现出最宽的吸附能分布范围(从-2.3eV到-3.3eV),其表面吸附能比晶体Cu(111)和Cu0.5Ni0.5(111)更具振荡性,与KPFM测量的表面电势分布振荡一致。吸附能在亚纳米局部范围内呈现的振荡特性可促进多个基元步骤以及溢出过程的同时进行,从而具有构建协同催化机制的潜力。

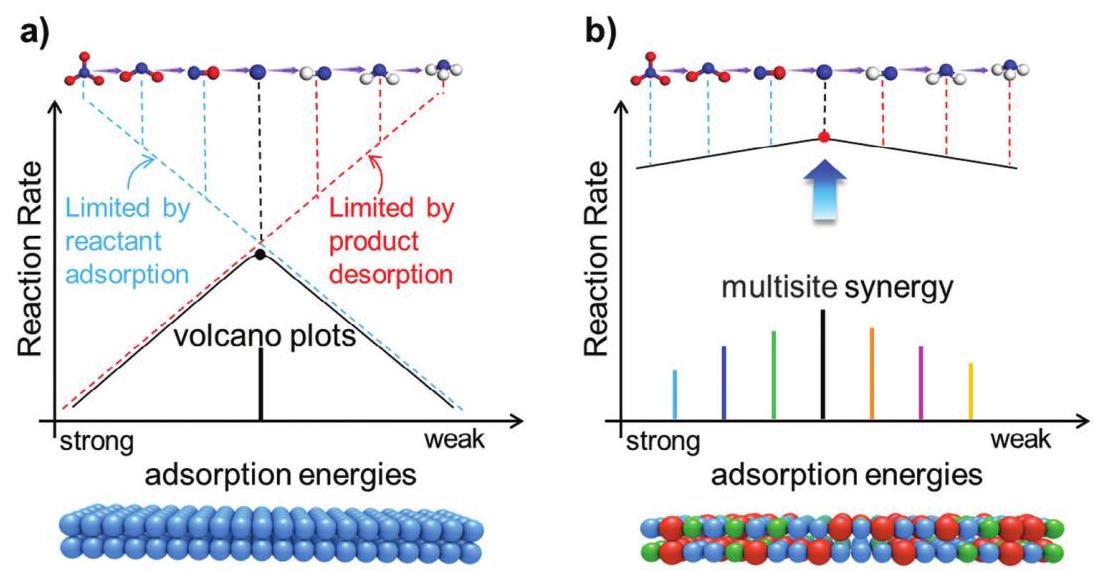

图8:(a)基于BEP关系的火山图(单一位点)和(b)多site协同打破BEP关系(协同位点)

宽的吸附能分布可以提供更多有利于8电子NRA过程的协同催化位点:i)强吸附能位点促进NO3-解离;ii)中等吸附能位点促进中间物种(*NO2, *NO, *NH, *NH2等)的快速转移;iii)弱吸附位点增强NH3的解吸。这些协同催化位点具有独立调节每个基元步骤反应速率的潜力,为打破BEP关系提供了一条有前景的途径。