Ultrafast and Controllable Phase Evolution by Flash Joule Heating

基于闪速焦耳加热的超快可控相演化

论文亮点

- 开发了无溶剂闪速焦耳加热方法,成功合成了三种不同的氟化碳同素异形体:氟化纳米金刚石、氟化涡轮层石墨烯和氟化同心碳

- 通过控制毫秒级闪光时间,实现了对碳材料相演化和产物组成的精确控制

研究背景

- 碳材料的短程有序结构决定了其原子间键合和杂化状态,从而产生独特的物理、化学和电子性质

- 传统合成不同碳同素异形体(如纳米金刚石和同心碳)需要极端条件(高温高压),且共价功能化具有挑战性

- 中间态(如碳液相或碳自由基)对最终纳米碳产品的形成具有重要影响,但其控制仍是一个难题

研究方法

本研究采用闪速焦耳加热(FJH)技术,具体方法如下:

- 使用聚四氟乙烯(PTFE)管作为反应容器,碳化钨棒作为电极

- 将不同有机氟化合物(PTFE、PVDF等)与导电添加剂(碳黑或闪速石墨烯)混合压缩

- 通过大电容器的直流放电,在毫秒时间内将前驱体加热至超过3100K

- 使用高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)、拉曼光谱、X射线光电子能谱(XPS)等多种表征技术分析产物

- 系统研究闪光时间对相演化和产物组成的影响

- 探索七种不同有机氟化合物和氟化物前驱体对碳同素异形体形成的影响

主要结论

- 成功通过FJH方法合成了三种不同的氟化碳同素异形体,证实了氟化对电子态的修饰作用以及不同短程和长程有序的存在

- 发现了闪光时间与产物组成的依赖关系,实现了对相演化的超快控制

- FJH方法无需溶剂或湿法方法,为功能化碳材料的生产提供了一种快速、有效且经济可行的途径

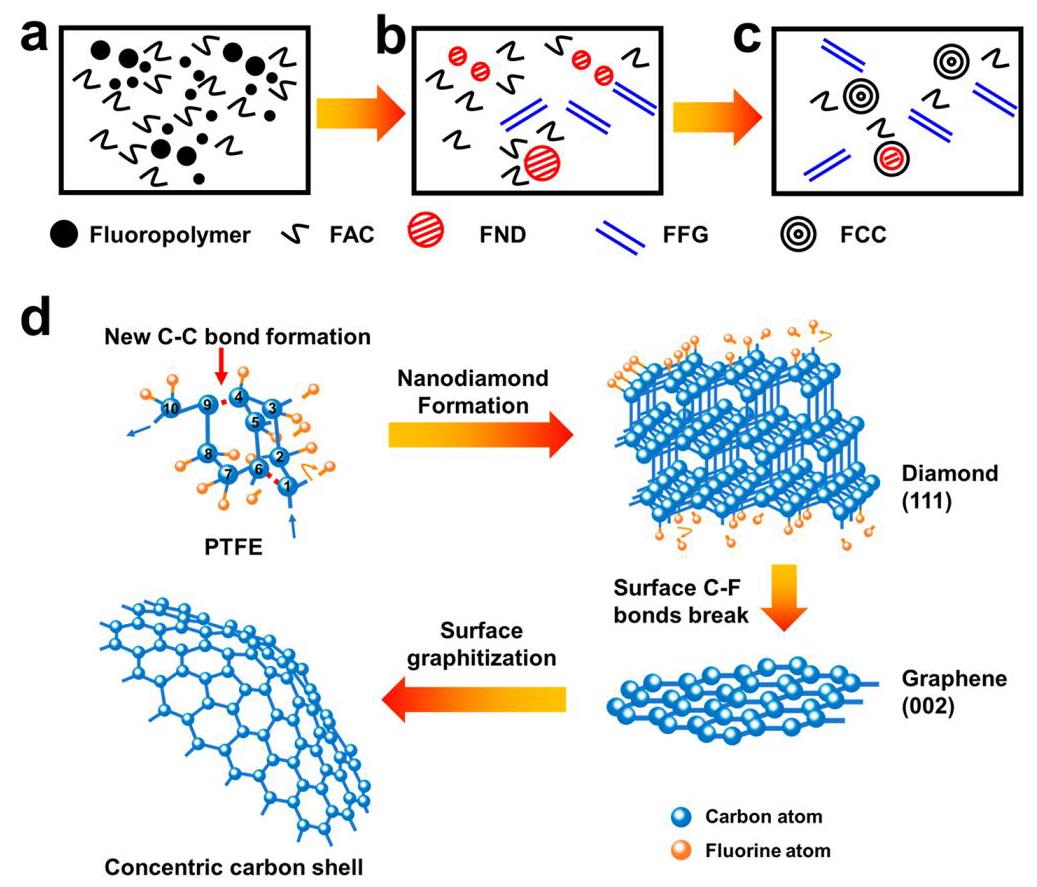

Figure 1: 碳材料的相演化

内容与分析结果

Figure 1展示了通过FJH过程碳材料的相演化过程。(a)部分为FJH实验装置示意图,显示了如何通过电容器放电对前驱体进行快速加热。

(b-e)部分的高分辨率TEM图像清晰展示了在不同闪光阶段形成的特定碳相:氟化无定形碳(FAC)、氟化纳米金刚石(FNDs)、氟化闪速石墨烯(FFG)和氟化同心碳(FCC)产物。

分析结果表明,通过精确控制闪光条件,可以实现从无定形碳到纳米金刚石、再到石墨烯和同心碳的可控相演化,证实了FJH技术在碳材料合成中的精确控制能力。

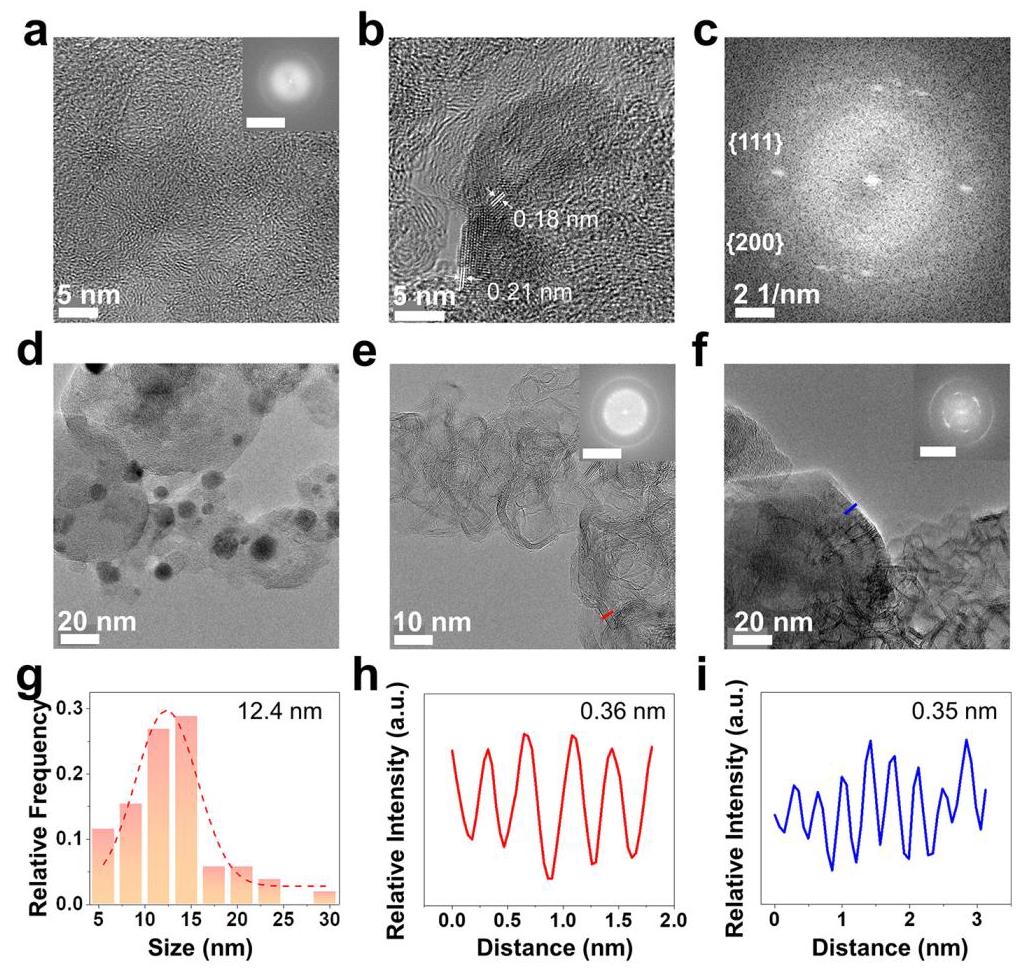

Figure 2: 相演化不同阶段的显微分析

内容与分析结果

Figure 2提供了相演化不同阶段碳材料的详细显微分析。(a)展示了FAC的HR-TEM图像,插图中的快速傅里叶变换(FFT)显示模糊环,证实了其无定形特征。

(b-d)部分展示了FNDs的详细结构,显示出0.21nm和0.18nm的面间距,分别对应金刚石立方的{111}和{200}晶面。(e)部分显示了FFG的TEM图像,FFT显示多个 distinct Bragg点,证实了其涡轮层特征。

(f)部分展示了高结晶度FCC的多面体结构,其FFT图像显示弧段和明显的Bragg点。(g-i)部分提供了FND尺寸统计和层间距测量数据,为定量分析提供了依据。

分析结果表明,不同碳同素异形体具有明显的结构差异,FJH过程能够产生具有明确晶体结构的纳米碳材料。

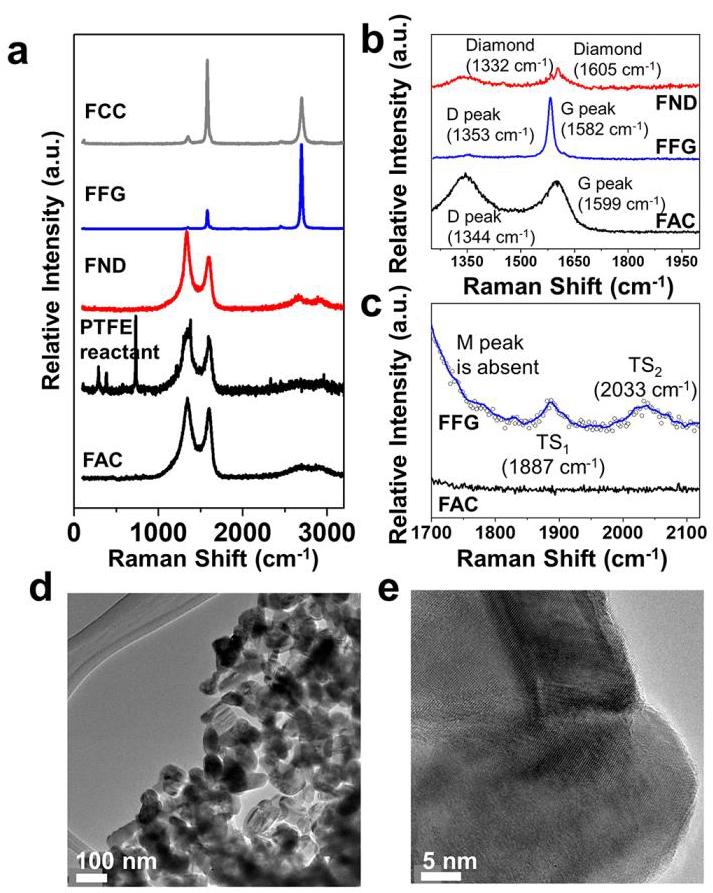

Figure 3: 相演化不同阶段的光谱分析

内容与分析结果

Figure 3通过拉曼光谱分析了相演化不同阶段的碳材料。(a)展示了FAC、PTFE前驱体、FND、FFG和FCC的拉曼光谱,显示出明显的特征差异。

(b)部分的高分辨率拉曼光谱显示了FFG和FND的特定峰,FND样品在1332和1605cm⁻¹处显示出金刚石特征峰。(c)部分重点展示了涡轮层FFG的TS系列峰(TS₁ at 1887cm⁻¹和TS₂ at 2033cm⁻¹)。

(d,e)部分展示了经过热重分析(TGA)处理后的FND样品的TEM图像,显示出高结晶度和清晰的晶界。

分析结果表明,拉曼光谱是区分不同碳同素异形体的有效工具,氟化处理显著改变了碳材料的电子态和声子模式。

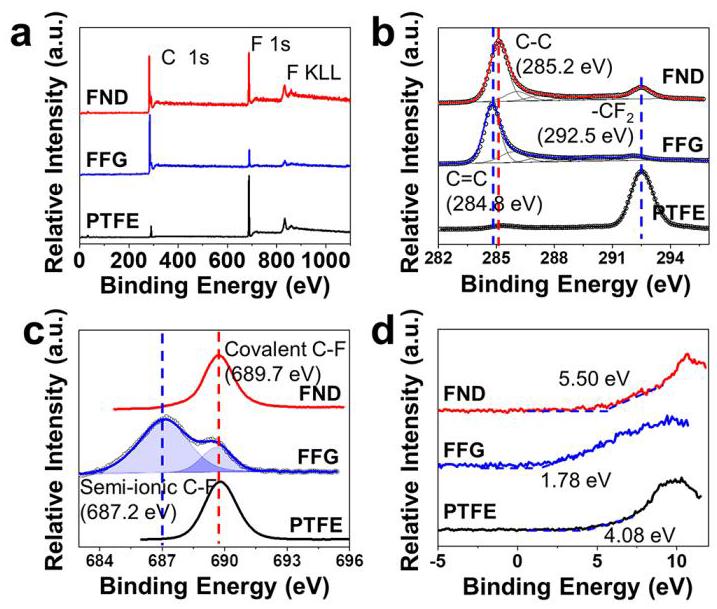

Figure 4: 相演化不同阶段的光谱分析(XPS)

内容与分析结果

Figure 4通过X射线光电子能谱(XPS)分析了不同碳同素异形体的元素含量和化学键信息。(a)部分的survey光谱显示样品中只存在C和F元素,排除了其他元素的干扰。

(b)部分的高分辨率C 1s光谱显示,FND样品中存在C-C键(285.2eV),而FFG样品中存在C=C键(284.8eV),反映了石墨结构。(c)部分的F 1s光谱显示,FFG样品中同时存在半离子C-F键(∼687.1eV)和共价C-F键(∼689.7eV),而FND和PTFE中只存在共价C-F键。

(d)部分的价带XPS光谱显示,FND、FFG和PTFE的带隙分别为5.50、1.78和4.08eV,表明FND具有绝缘特性,而FFG是典型半导体。

分析结果表明,氟化处理引入了不同的化学键类型,显著改变了碳材料的电子结构和性能。

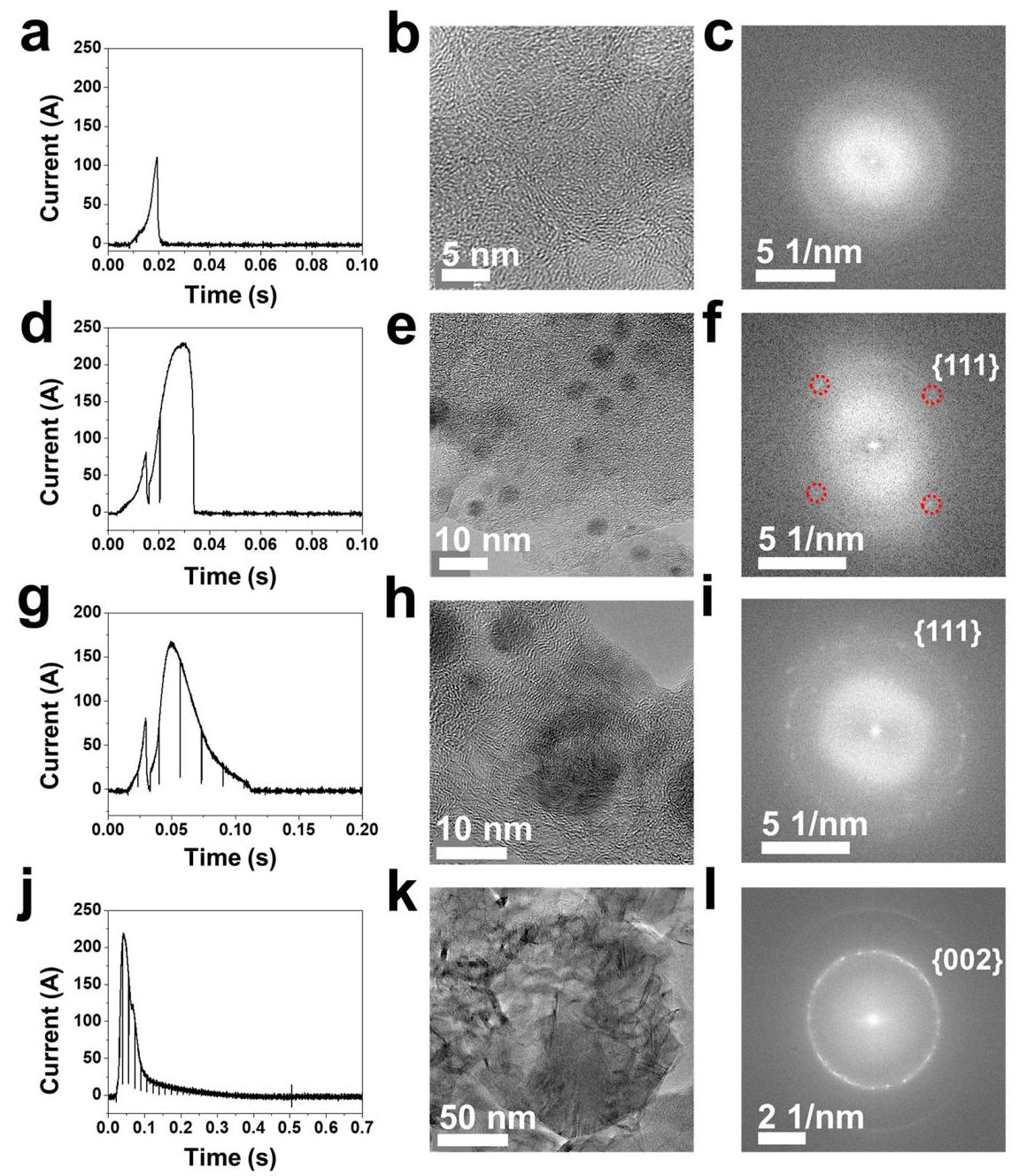

Figure 5: 闪光时间对相演化的影响

内容与分析结果

Figure 5系统研究了闪光时间对碳材料相演化的影响。(a,d,g,j)部分记录了不同闪光时间(10,35,100,500ms)通过碳源的电流变化。

(b,e,h,k)部分展示了相应阶段的HR-TEM图像:10ms时只存在FAC;35ms时开始形成小尺寸FNDs;100ms时ND尺寸继续增大;500ms时形成FCC结构。

(c,f,i,l)部分提供了相应HR-TEM图像的FFT分析,显示了从无定形特征到晶体特征的转变。

分析结果表明,闪光时间直接决定了输入系统的总电热能量,从而控制反应过程和最终产物。较短的闪光时间产生无定形碳,中等时间形成纳米金刚石,较长时间则促进石墨化和同心碳形成。

Figure 6: 相演化机制示意图

内容与分析结果

Figure 6提出了氟化闪速纳米碳相演化的机制。(a-c)部分示意图展示了FJH过程不同阶段形成的闪光产物混合物:(a)低能量输入时,氟聚合物和FAC的组合;(b)增加能量输入时,FND形成,部分FAC转化为FFG;(c)进一步添加能量时,FND转化为FCC,更多FAC转化为FFG。

(d)部分示意图展示了单个粒子从PTFE形成FND并随后转化为多面体FCC的 proposed 机制。从FND到FCC的转化从FND表面开始,并向粒子中心推进。

分析结果表明,氟在FND形成和稳定中起关键作用,C-F键的断裂和C-C键的形成是相演化的关键步骤。较长的闪光时间促进了FND颗粒的表面石墨化,最终形成高度石墨化的FCC结构。