结果与讨论:材料合成与表征

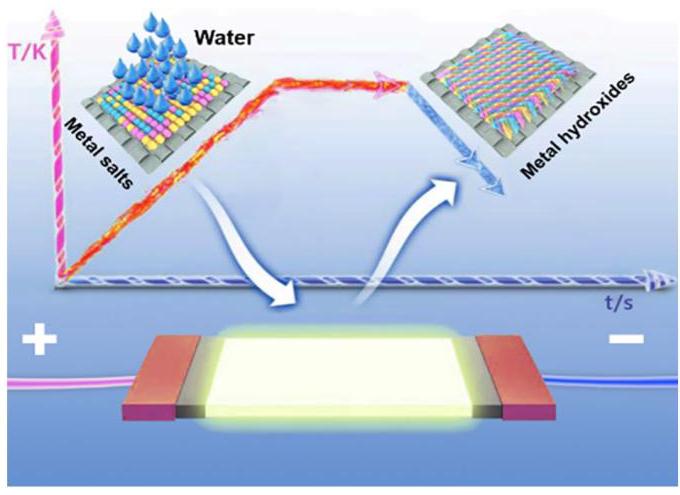

分析结果: 该图概要性地展示了本研究的核心内容:通过焦耳加热法在溶液体系中快速合成TM-LDHs@CC复合材料,并将其应用于高性能水系锌电池中。突出了方法快速、高效的特点。

Xiangyang Li1, Fangshuai Chen1, Bo Zhao1, Shaohua Zhang1, Xiaoyu Zheng1,

Ying Wang1, Xuting Jin1, Chunlong Dai1, Jiaqi Wang1, Jing Xie1,∞,

Zhipan Zhang1, Yang Zhao1,⊠

DOI: 10.1007/s40820-022-01004-2 | Nano-Micro Letters | 2023

本研究采用焦耳加热法在碳布基底上超快速合成过渡金属层状氢氧化物:

分析结果: 该图概要性地展示了本研究的核心内容:通过焦耳加热法在溶液体系中快速合成TM-LDHs@CC复合材料,并将其应用于高性能水系锌电池中。突出了方法快速、高效的特点。

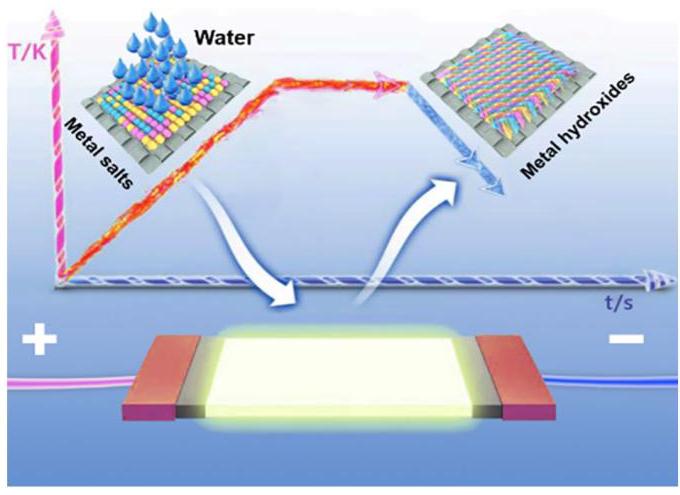

分析结果: 图2a-b展示了独特的合成策略:通过在金属盐溶液中对预处理的碳布进行焦耳加热,短时间内(~13s)产生高温,驱动金属盐水解并在基底上快速形成LDHs。图2c-f表明制备的NiCo LDH@CC完美继承了原始碳布的良好柔韧性和机械稳定性,可以任意弯曲和扭曲。图2g-h的亲水性表征表明,NiCo LDH@CC表面具有超浸润特性(水滴在1秒内被吸附),而原始碳布是疏水的(接触角~140°),这有利于电解质离子在电极表面的快速扩散。

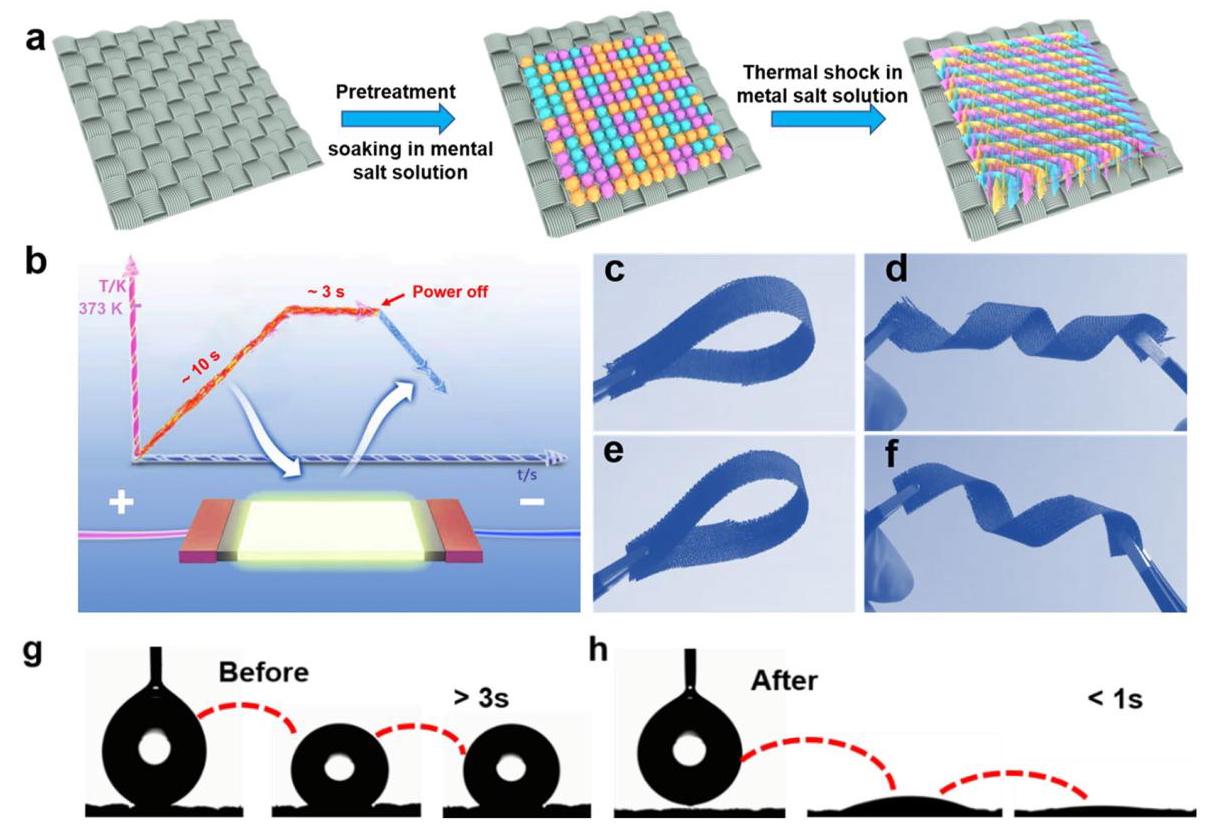

分析结果: SEM图像(图3a-c)显示NiCo LDH@CC形成了三维互连的网络状纳米片结构,这与前驱体溶液浓度优化(0.25 mol L⁻¹)有关,有利于电解质离子的传输。TEM和HRTEM(图3d-e)进一步揭示了NiCo LDH的超薄纳米片结构,晶格间距为0.256 nm,归属于NiCo LDH的(012)晶面,证实了NiCo LDH的成功形成。元素分布图(图3f)显示Ni、Co和O元素均匀分布。XRD图谱(图3g)证实了NiCo LDH的成功合成,衍射峰与标准卡片(JCPDS No. 33-0429)吻合。XPS分析(图3h-i)确定了Ni²⁺和Co²⁺的化学态,进一步证实了材料的组成。

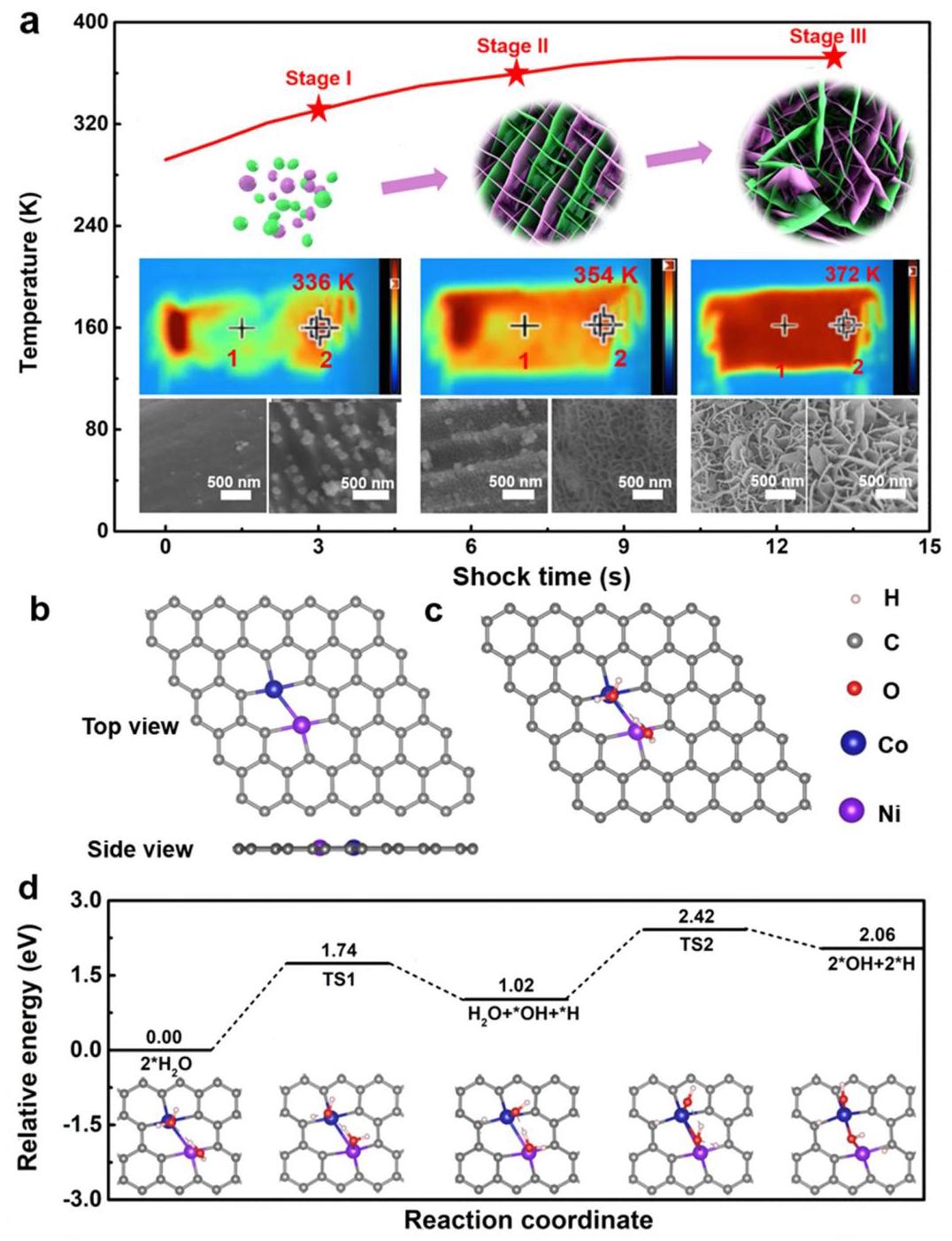

分析结果: 图4a通过热成像和SEM跟踪了热冲击过程中NiCo LDH在碳布上的生长过程。热量从两端向中心扩散,导致边缘区域(区域2)先于中心区域(区域1)成核。随着时间延长(7s, 13s),整个碳布表面被均匀的NiCo LDH纳米片覆盖。DFT计算(图4b-d)从分子水平揭示了形成机制:H₂O分子优先吸附在NiCo/石墨烯模型上(吸附能-1.19 eV),然后依次在Ni位和Co位分解(能垒分别为1.74 eV和1.40 eV)。计算表明热冲击产生的能量(~582 J)远高于打破反应能垒所需的能量(~15 J),这解释了超快合成的可行性。高温极大地增强了反应动力学,并驱使反应向正方向进行。

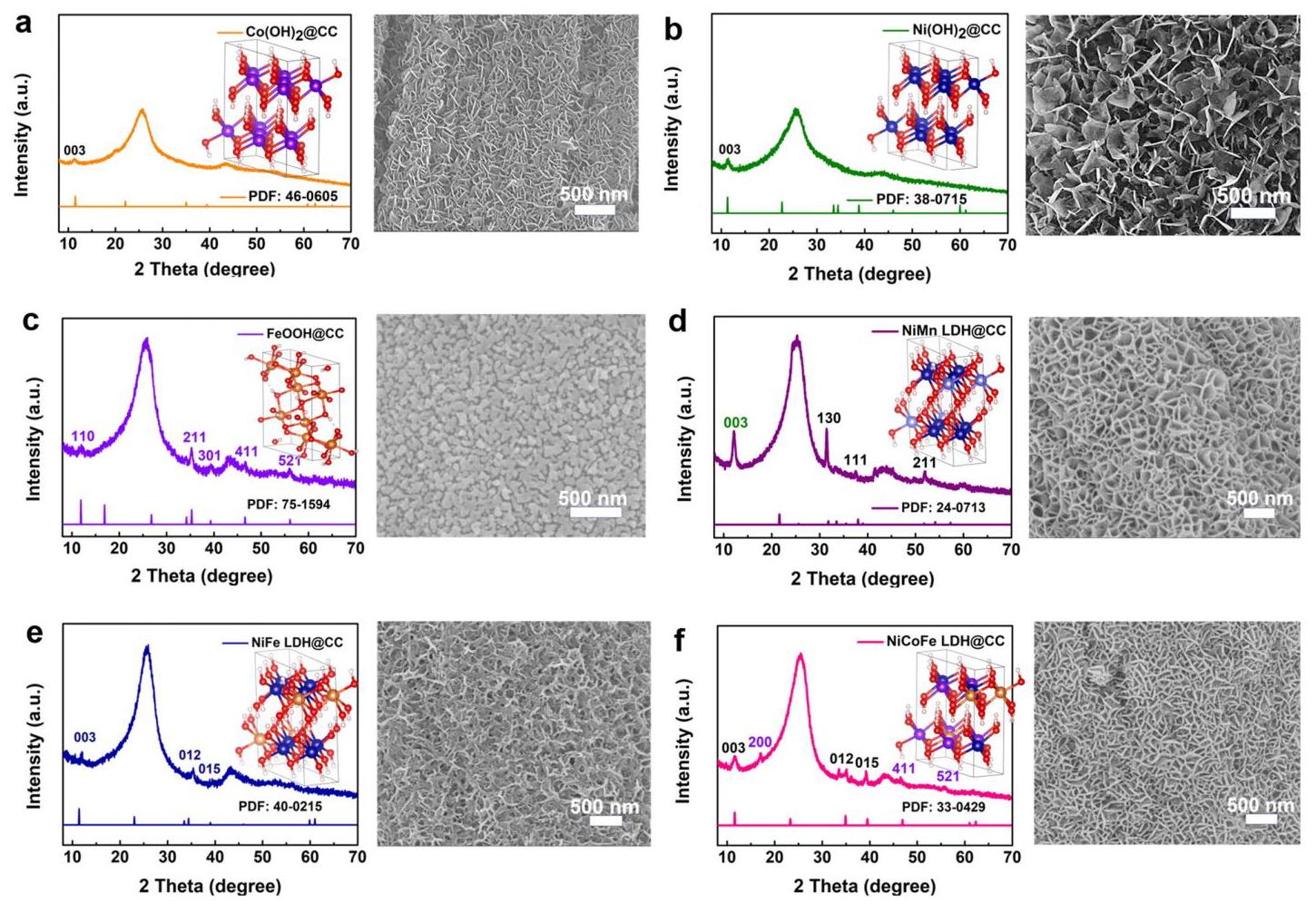

分析结果: 该图证明了热冲击合成策略具有良好的普适性。成功合成了多种金属氢氧化物复合材料,包括单一过渡金属LDHs(Co(OH)₂@CC, Ni(OH)₂@CC)、铁的羟基氧化物(FeOOH@CC)、二元(NiMn LDH@CC, NiFe LDH@CC)和三元(NiCoFe LDH@CC)过渡金属LDH复合物。XRD图谱显示所有合成样品均具有典型的LDHs衍射峰(~11.3°),结晶度良好。SEM图像显示Co(OH)₂、Ni(OH)₂和NiMn LDH呈现出由纳米片组成的互连网络结构,而FeOOH则呈现纳米颗粒形态。对于溶度积常数差异较大的组合(如NiFe, NiCoFe),需要通过分步热冲击来实现制备。这些结果充分证明了该方法的广泛适用性。

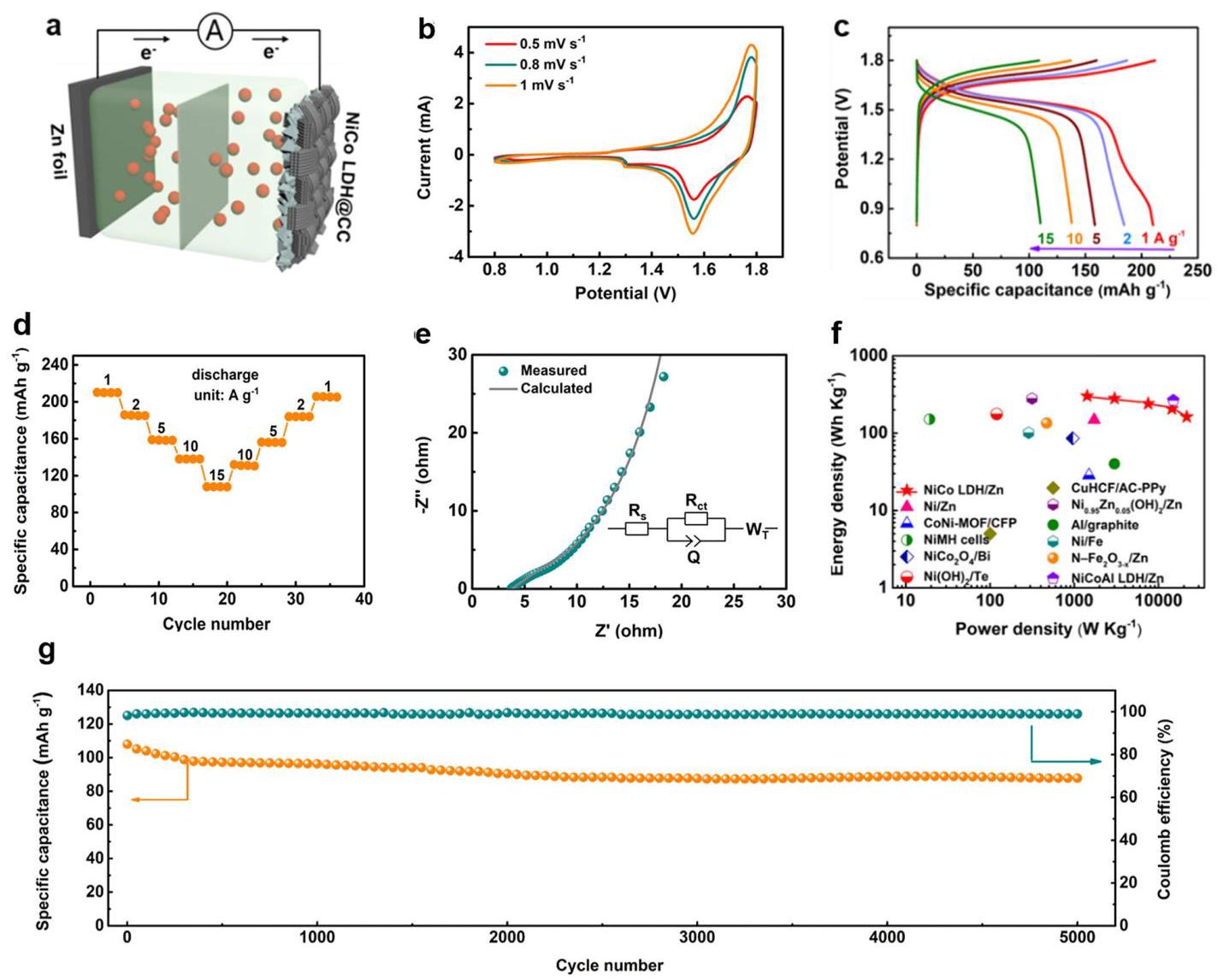

分析结果: 图6a展示了电池结构。CV曲线(图6b)显示了两对明显的氧化还原峰,对应于Ni和Co的氧化还原反应(Eqs. 3-4)。GCD曲线(图6c)显示出良好的充放电平台,在1.0 A g⁻¹下的比容量高达211.2 mAh g⁻¹。倍率性能优异(图6d),即使在15 A g⁻¹的高电流密度下,仍能保持108 mAh g⁻¹的容量(保持率51.2%)。EIS谱(图6e)显示较小的电荷转移电阻(Rct = 14.6 Ω),表明快速的电子传输和高的离子扩散系数。Ragone图(图6f)表明该电池实现了高能量密度(301.7 Wh kg⁻¹),优于大多数先前报道的水系锌电池。长循环性能(图6g)极其出色,在15 A g⁻¹下经过5000次循环后,容量保持率仍高达81.4%,库伦效率接近100%,证明了电极材料卓越的结构稳定性和循环寿命。

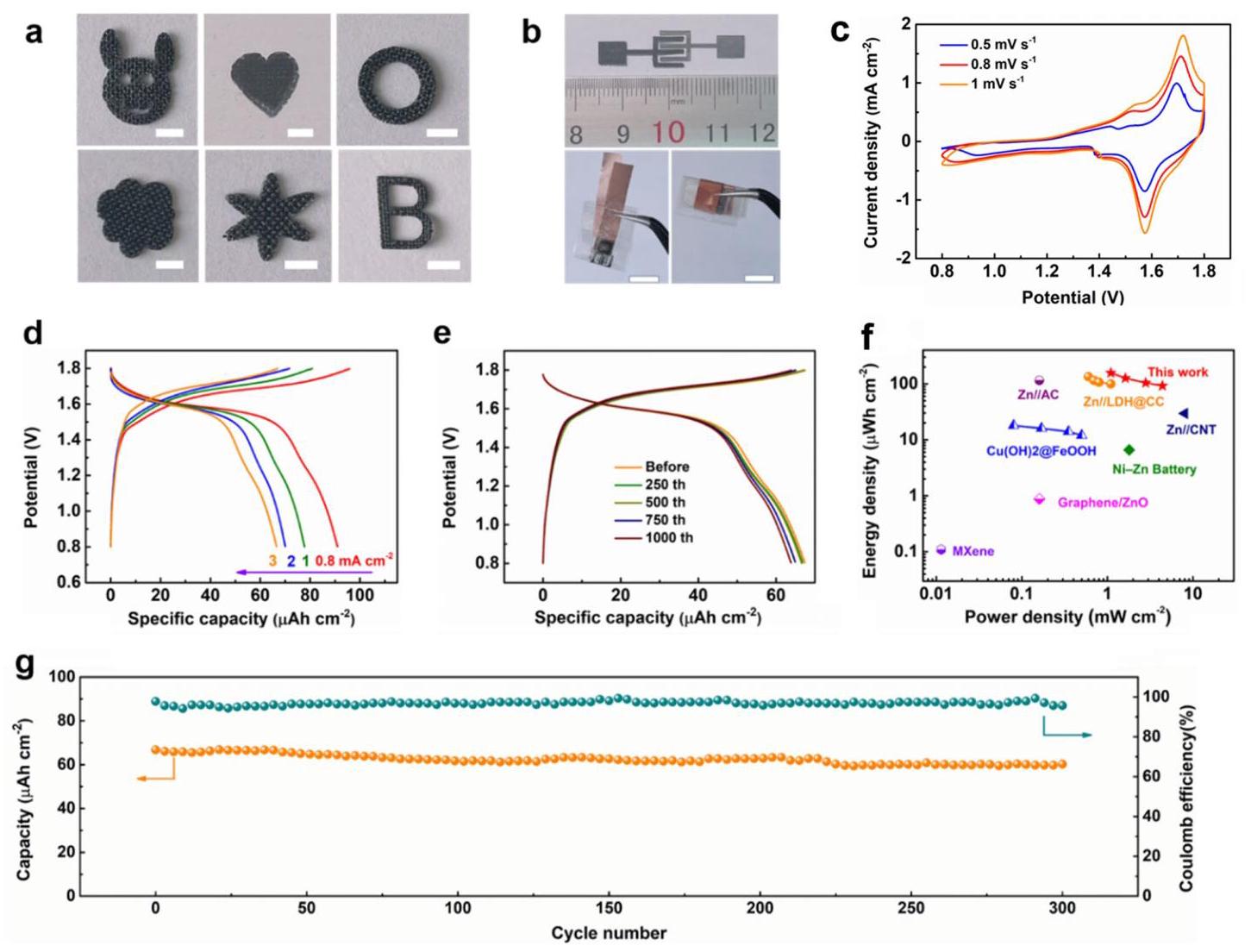

分析结果: 利用NiCo LDH@CC优异的机械稳定性和可加工性(图7a-b,可任意裁剪成各种图案),成功构建了柔性准固态片上碱性水系NiCo-Zn微型电池(NC-ZMB)。该微器件显示出显著的柔韧性(图7b,可弯曲和旋转)。CV曲线(图7c)显示出可逆的赝电容行为。GCD曲线(图7d)显示在0.8 mA cm⁻²下实现了92 μAh cm⁻²的最大面积比容量。即使在180°弯曲条件下循环1000次后(图7e),面积容量保持率仍达90.8%,证明了其出色的机械柔性。Ragone图(图7f)显示其实现了高面积能量密度(146 μWh cm⁻²),优于最近报道的大多数柔性锌离子电池和电容器。长循环性能(图7g)良好,在3 mA cm⁻²下经过300次循环后,容量保持率为91.2%。这些结果展示了该合成方法在微型化、柔性化储能器件中的应用潜力。