Facile synthesis of nano-si/graphite-carbon anode through microwave-induced carbothermal shock for lithium-ion batteries

通过微波诱导碳热冲击简便合成纳米硅/石墨-碳阳极用于锂离子电池

第一作者: Chang-Hyun Cho (庆熙大学)

通讯作者: Kap-Seung Yang (Deca Material Inc.), Min-Sik Park (庆熙大学)

DOI: 10.1016/j.carbon.2024.119542

PDF原文

期刊名称: Carbon

发表年份: 2024

论文亮点

- 提出了一种简便、可扩展且成本效益高的合成方法,通过微波诱导碳热冲击制备纳米硅/石墨-碳阳极,适用于大规模生产。

- 该阳极材料表现出高可逆容量(500.8 mAh/g)和快速充电特性,在全电池配置中充电时间减少至10.1分钟(80% SOC),且300次循环后容量保持率达71.3%。

研究背景

- 随着电动汽车对长续航里程的需求增长,提高锂离子电池的能量密度和寿命变得至关重要。硅基复合材料因其高理论容量(3580 mAh/g)和丰富储量而成为有前景的阳极材料,但硅在循环过程中体积变化大(约300%),导致结构降解和容量衰减。

- 为了解决这些问题,研究聚焦于减小硅粒子尺寸(纳米化)并将其与导电材料复合,以改善电化学性能。然而,高质量纳米硅粒子的合成过程复杂且成本高,因此需要开发简便、可扩展的合成方法。

研究方法

本研究采用以下方法合成和表征n-Si@G-C复合材料:

- 合成过程: 使用定制微波设备(Deca Material Inc.),对微米硅(m-Si, ~4μm)和天然石墨(~10μm)的混合物(比例1:9)进行微波诱导碳热冲击(频率2.45 GHz,功率3 kW,时间40秒)。此过程导致m-Si粒子因快速热膨胀而破碎,形成纳米硅(n-Si)粒子并锚定在石墨表面。随后,通过湿法涂覆煤焦油沥青(在THF溶剂中搅拌),并在1000°C下加热2小时,形成无定形碳壳。

- 结构表征: 使用场发射扫描电子显微镜(FESEM)观察 morphology;透射电子显微镜(TEM)和能量色散X射线光谱(EDS)分析微观结构;X射线衍射(XRD)和拉曼光谱研究晶体结构;X射线光电子能谱(XPS)分析表面化学;热重分析(TGA)确定组成;测量电导率和BET表面积。

- 电化学测试: 组装半电池和全电池(阳极活性材料与Super-P和PVDF以90:5:5比例制备,阴极使用LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2)。测试包括恒电流充放电、速率能力、循环性能(充电3C,放电1C)和电化学阻抗谱(EIS)。

主要结论

- 成功通过微波诱导碳热冲击合成了n-Si@G-C复合材料,其中纳米硅粒子(~50nm)均匀锚定在石墨表面,并覆盖无定形碳壳,有效抑制了体积膨胀和电解质直接接触。

- 该阳极显示出高可逆容量(500.8 mAh/g)和优异的快速充电性能,在全电池中充电时间减少至10.1分钟(80% SOC),且300次循环后容量保持率达71.3%,表明其具有高循环稳定性。

- 无定形碳壳提供了良好的电子传导路径和SEI层稳定性,减少了副反应和锂镀层问题,为高性能锂离子电池的阳极材料设计提供了 practical 见解。

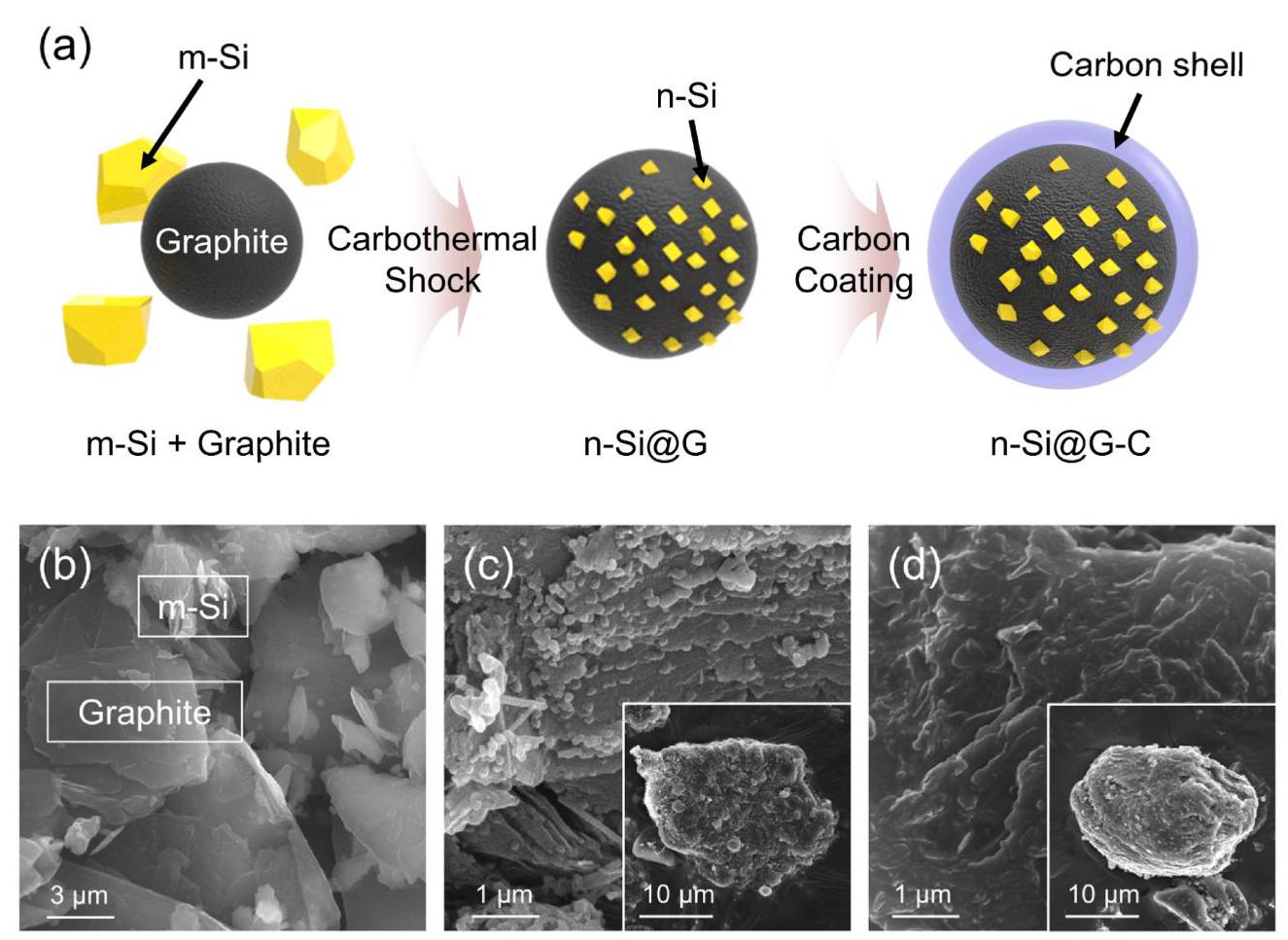

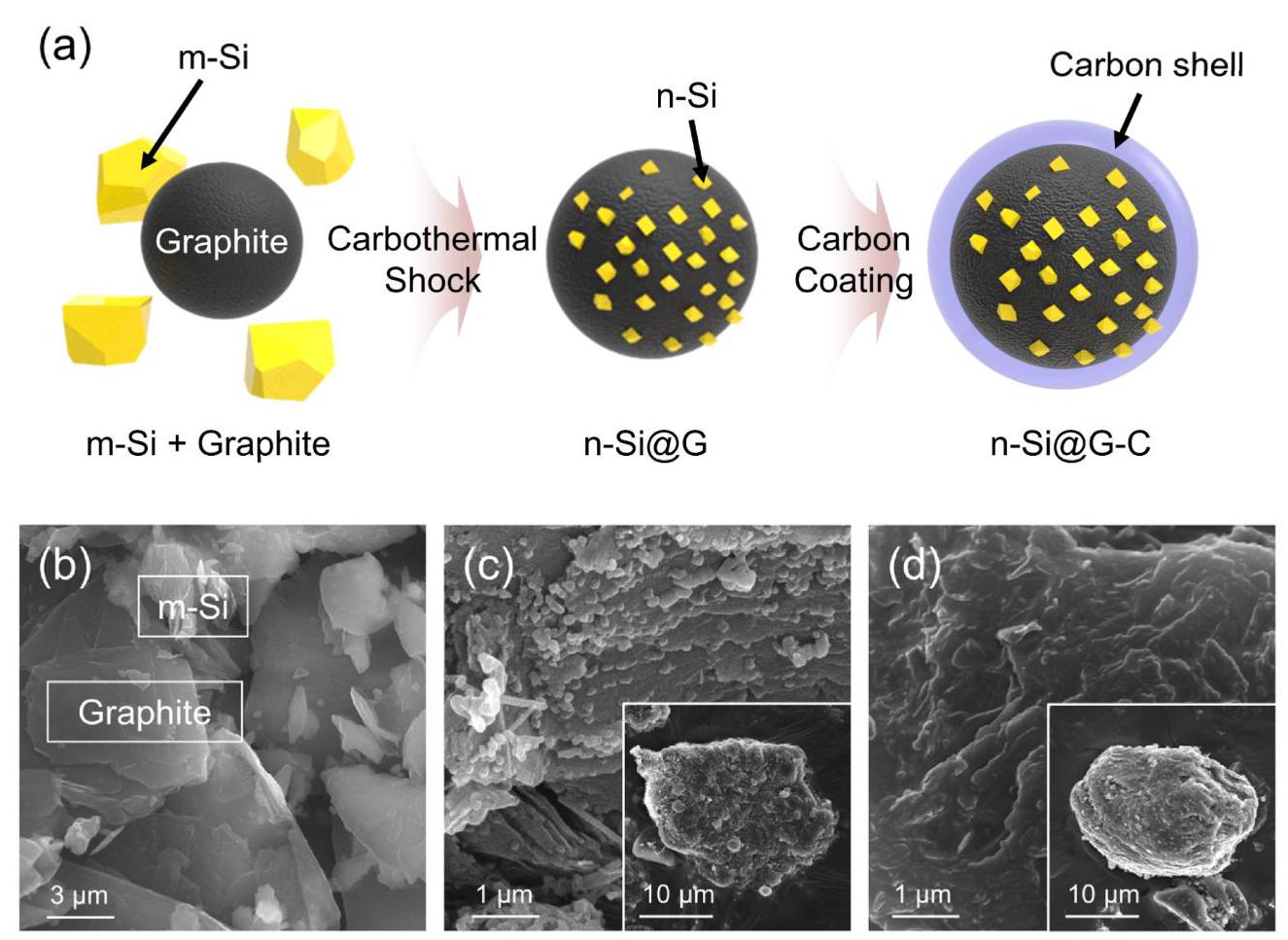

图1: n-Si@G-C复合材料的合成过程和FESEM图像

内容: 图1a展示了通过微波诱导碳热冲击合成n-Si@G-C复合材料的流程示意图。首先混合m-Si和石墨粉末,然后进行微波处理,导致m-Si破碎成n-Si并锚定在石墨表面,最后通过涂覆煤焦油沥青和加热形成碳壳。

分析结果: 该过程实现了纳米硅粒子的高效生成和均匀分散,碳壳提供了保护层,有助于提高材料的稳定性和电化学性能。

内容: FESEM图像显示(b)石墨和m-Si混合物的初始形态,(c)n-Si@G复合材料的粗糙表面 due to n-Si锚定,(d)n-Si@G-C复合材料 after carbon coating,表面更光滑。

分析结果: 碳热冲击后,石墨表面变得粗糙,表明n-Si粒子的成功锚定;碳涂层后表面光滑,证实无定形碳壳的形成,这有助于减少电解质接触和体积变化。

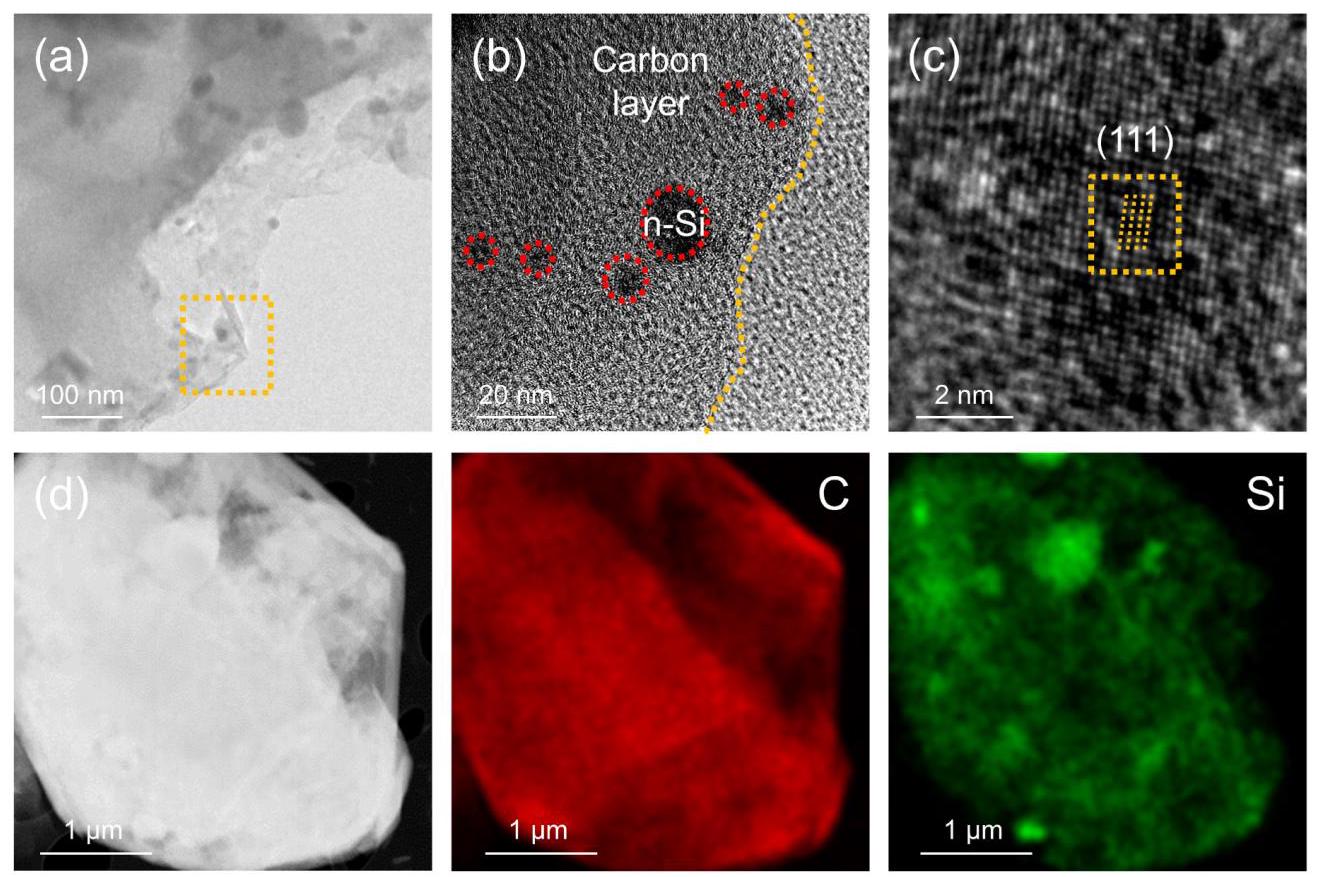

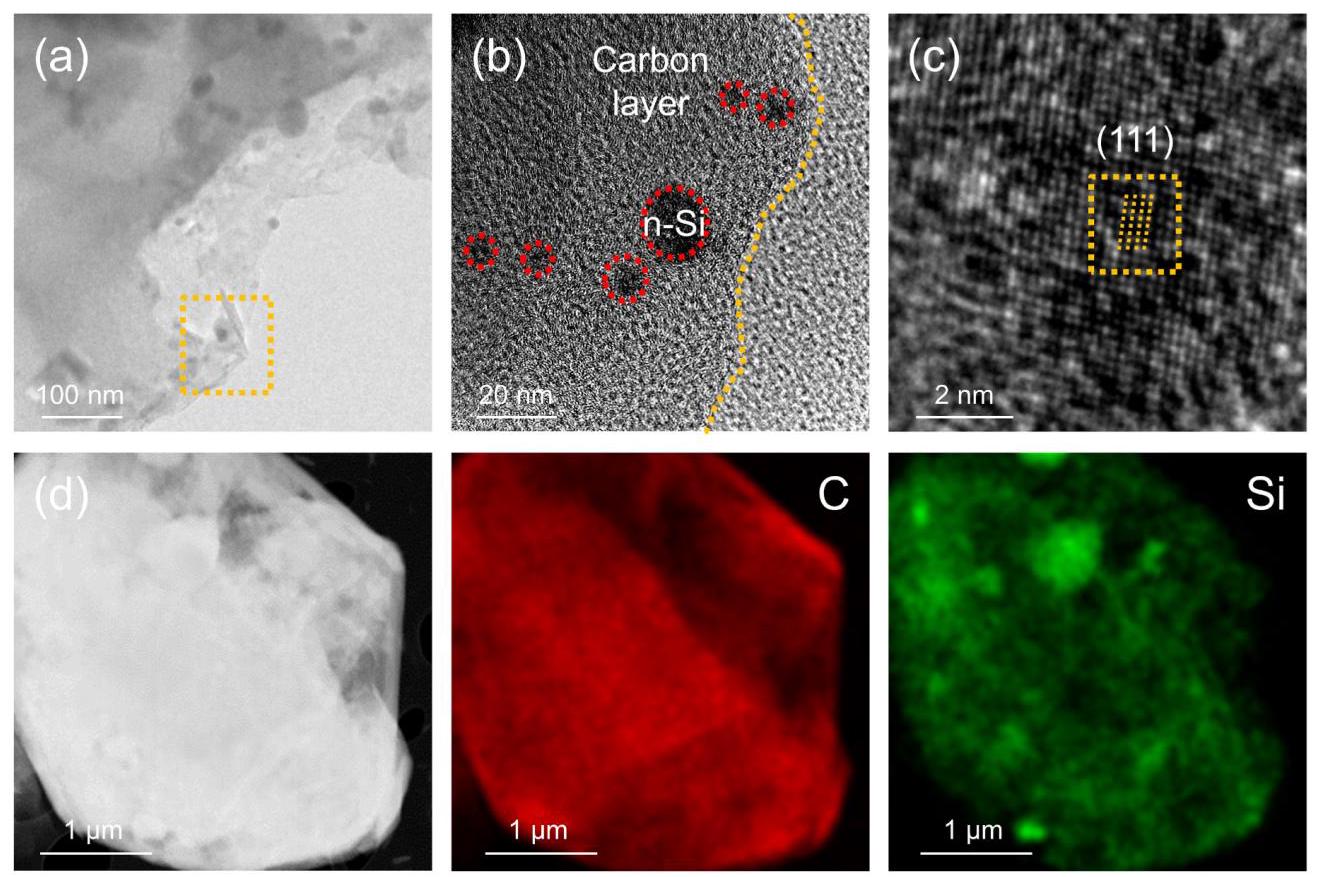

图2: n-Si@G-C复合材料的TEM图像和EDS mapping

内容: 图2a显示 bright-field TEM图像,展示碳壳覆盖n-Si@G复合材料;图2b为高分辨率TEM图像,显示晶体n-Si粒子(~50nm)锚定在石墨表面;图2c显示d-间距为0.31nm,对应Si晶体的(111)面。

分析结果: TEM图像证实n-Si粒子均匀分散且无团聚,碳壳厚度约100nm,有效保护n-Si粒子。d-间距测量验证了Si晶体的结构完整性。

内容: 图2d展示 dark-field TEM图像和EDS元素映射,碳(红色)和硅(绿色)分布显示n-Si粒子嵌入石墨表面和碳壳之间。

分析结果: EDS mapping证实了复合材料的组成和微观结构,n-Si粒子被碳壳包裹,这有助于增强adhesion和电子传导。

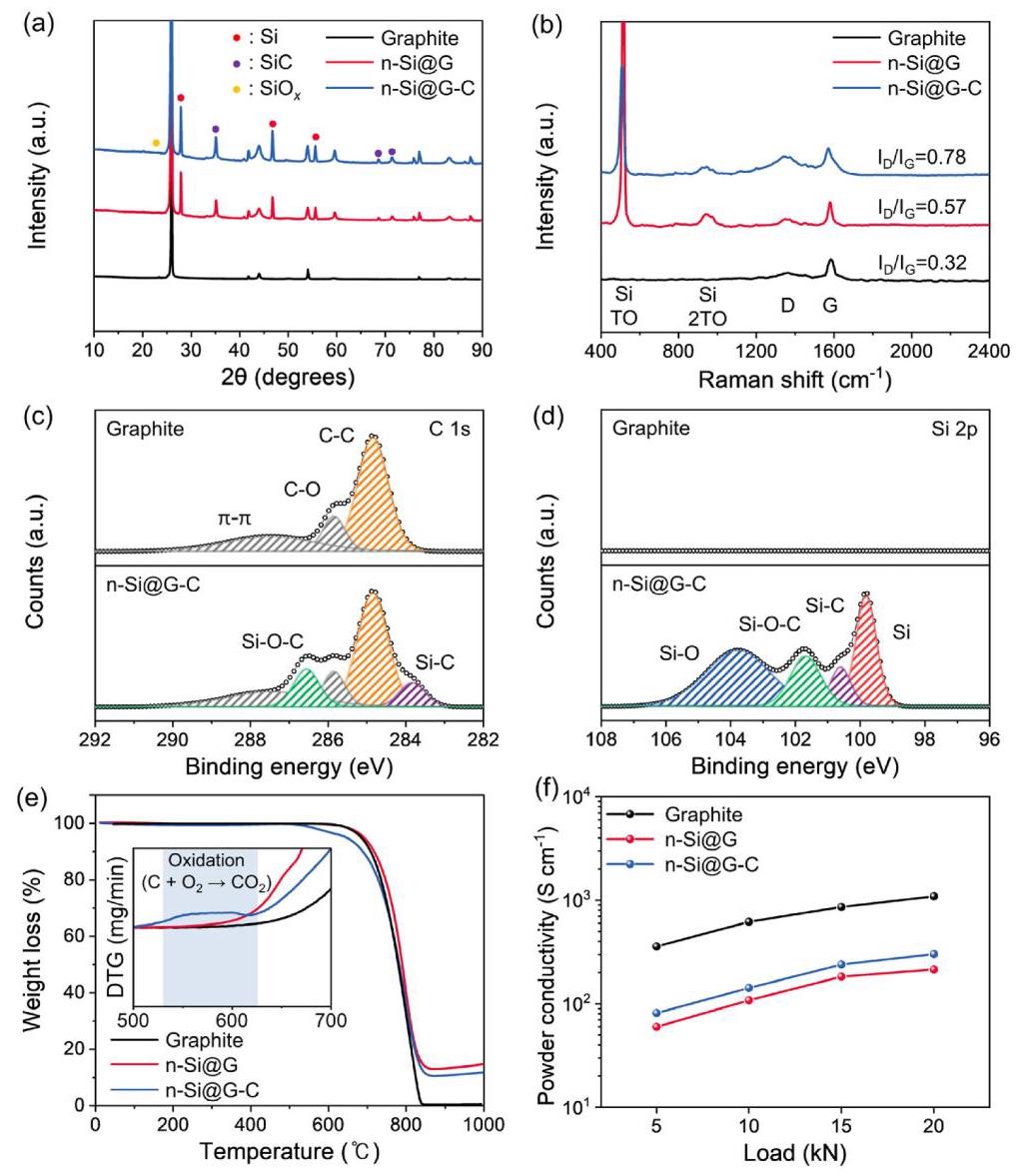

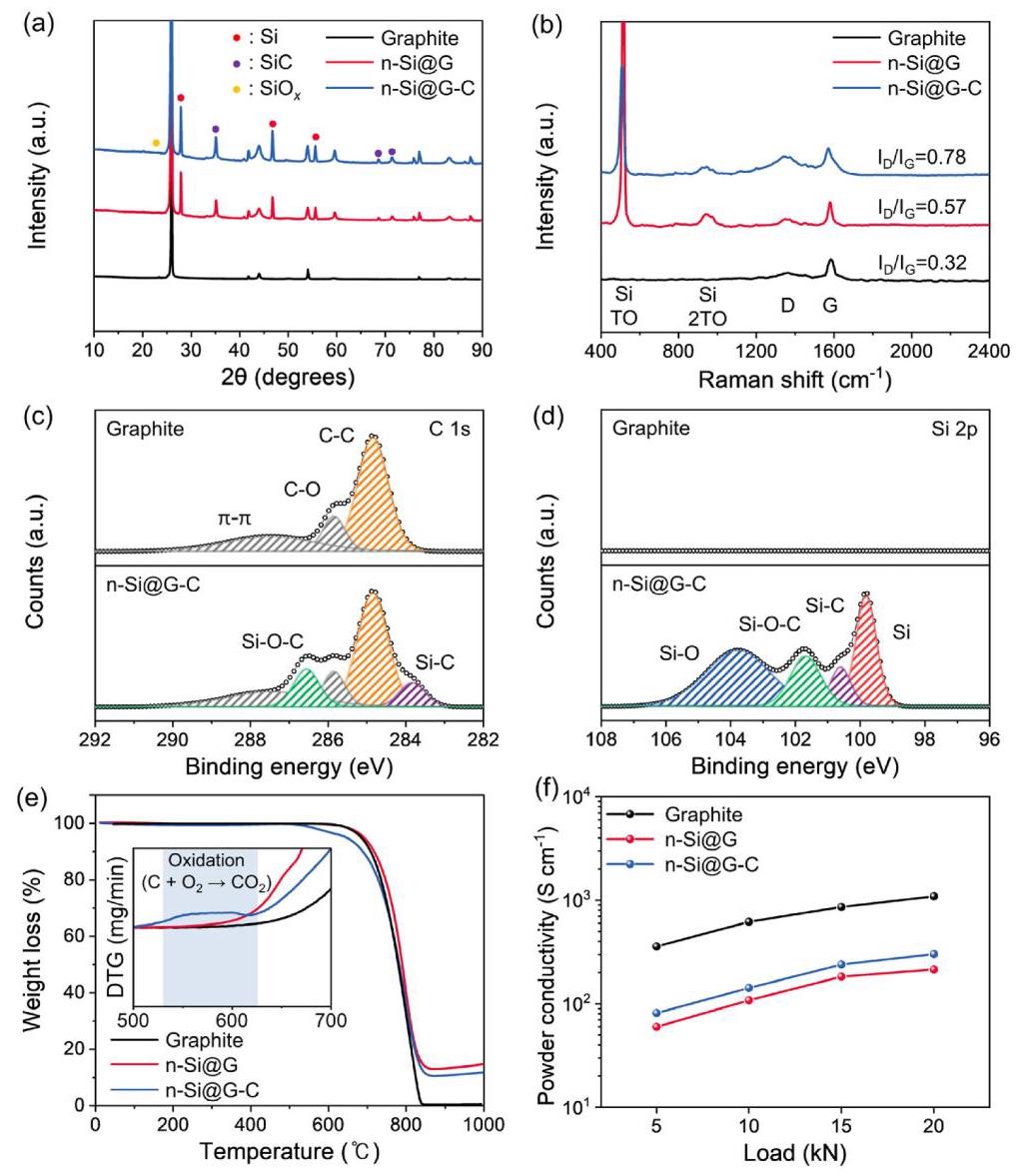

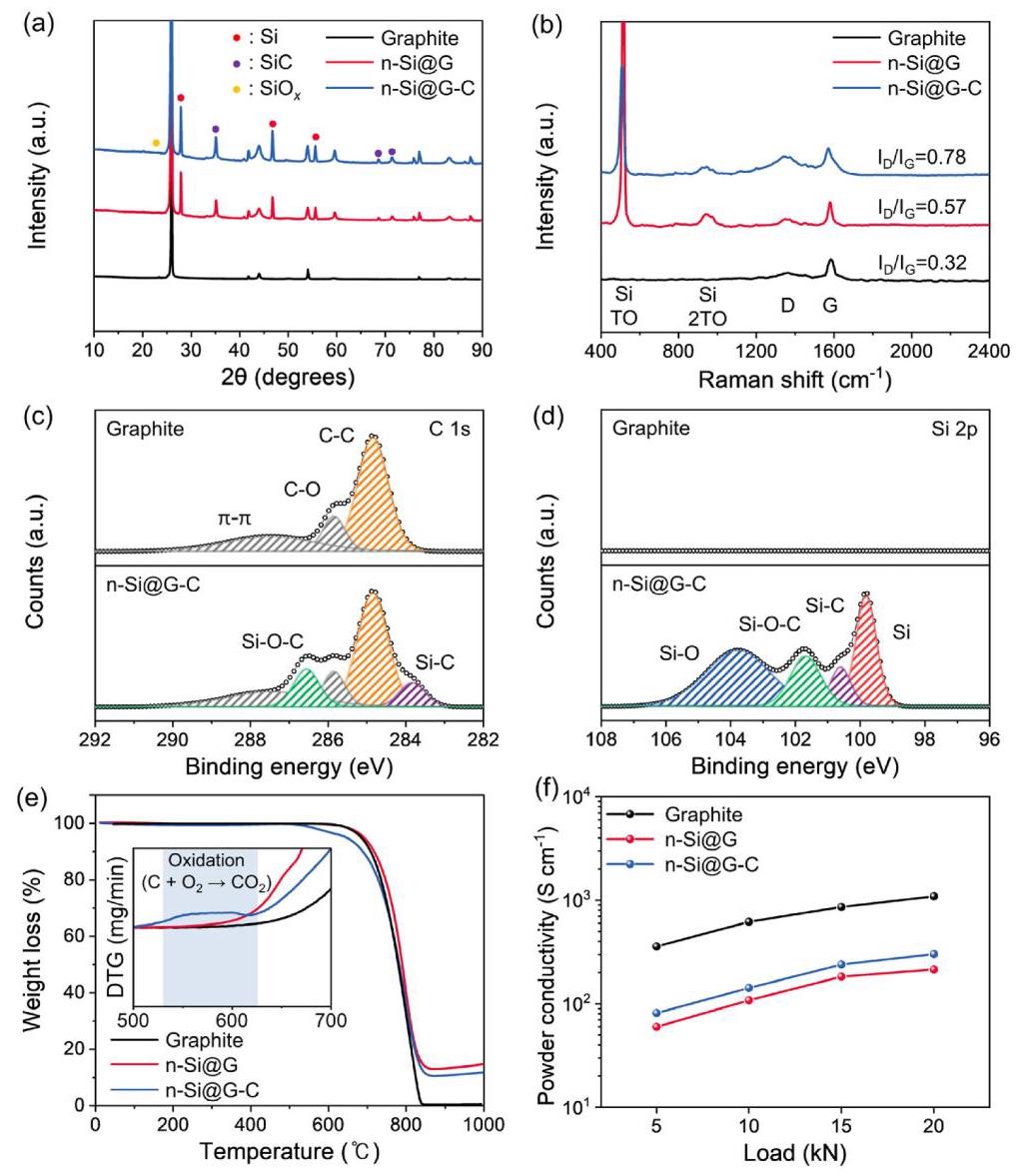

图3: 结构表征和化学分析

内容: 图3a比较n-Si@G和n-Si@G-C复合材料的XRD图谱,显示Si、SiO_x、SiC和石墨的特征峰;图3b展示Raman光谱,G-band和D-band表明碳结构 disorder 增加。

分析结果: XRD证实SiC相的形成,有助于n-Si粒子 adhesion;Raman光谱中I_D/I_G比率增加(从0.32到0.78),表明无定形碳壳引入了更多 disorder,改善电导率。

内容: 图3c-d显示XPS C 1s和Si 2p光谱,证实Si-C和Si-O-C键合;图3e为TGA曲线,显示组成比例(85.1%石墨, 10.4% n-Si, 4.5%碳壳);图3f显示电导率测量,n-Si@G-C复合材料电导率更高(302.9 S/cm)。

分析结果: XPS表明Si-C键增强adhesion;TGA定量组成;电导率提高 due to 碳壳,有利于电池性能。

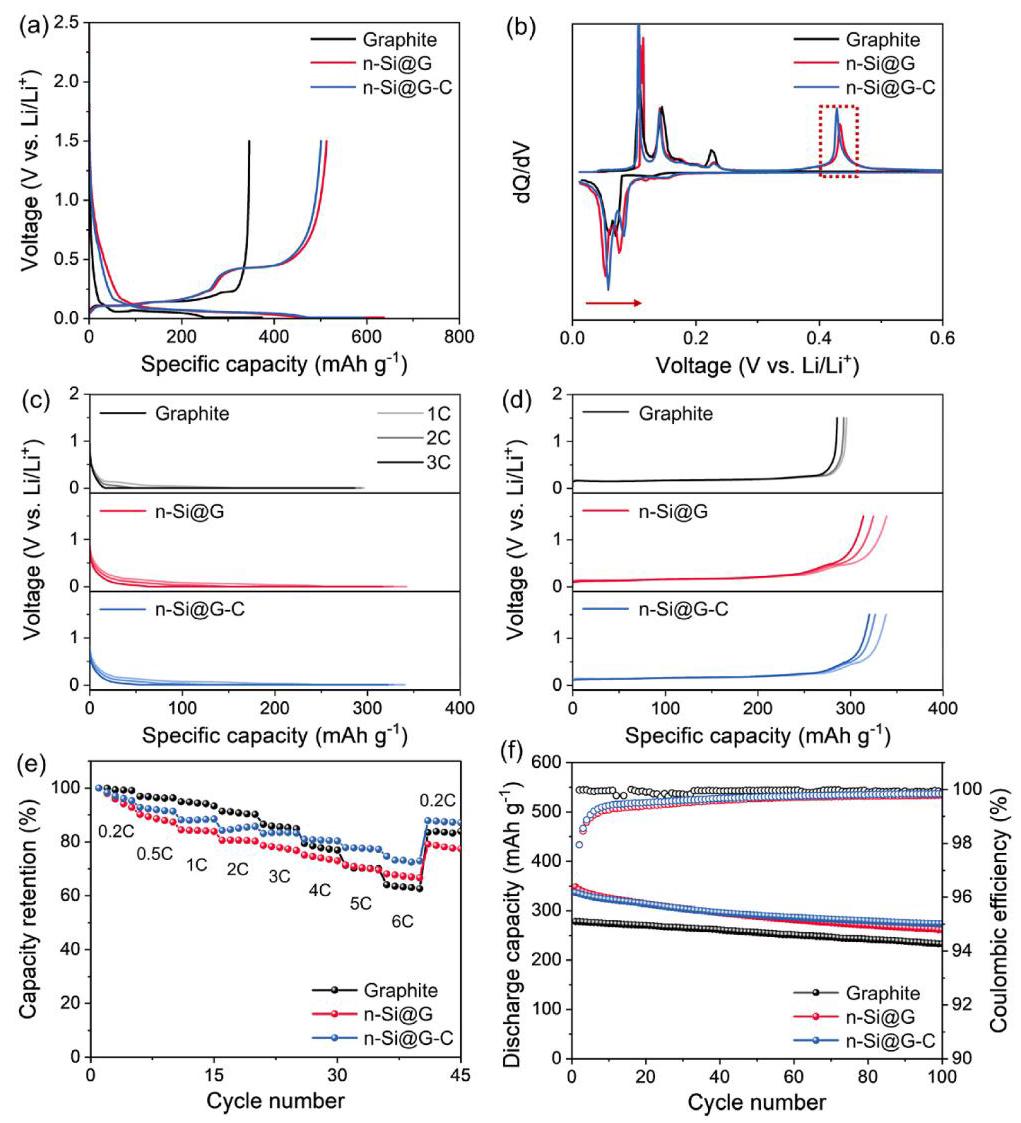

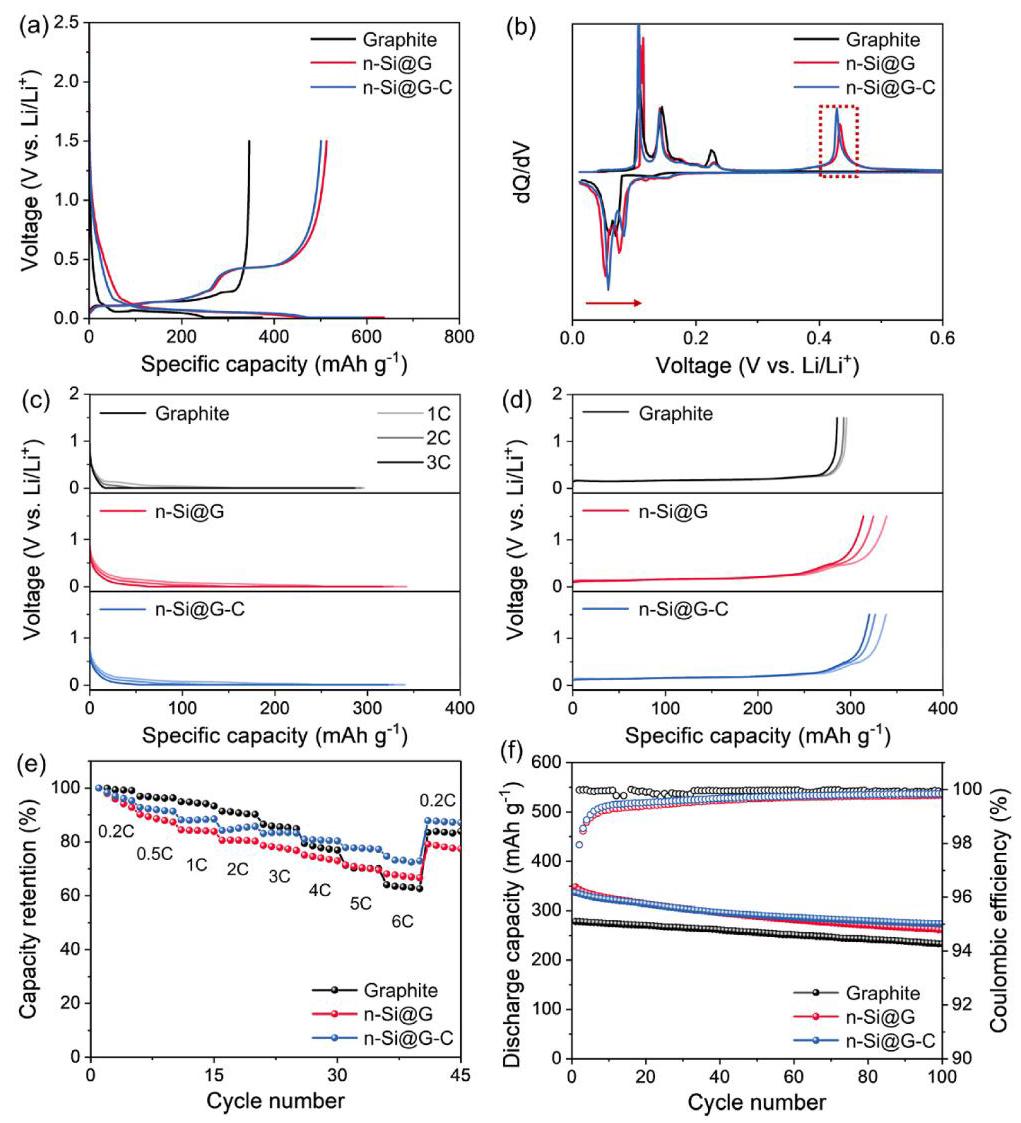

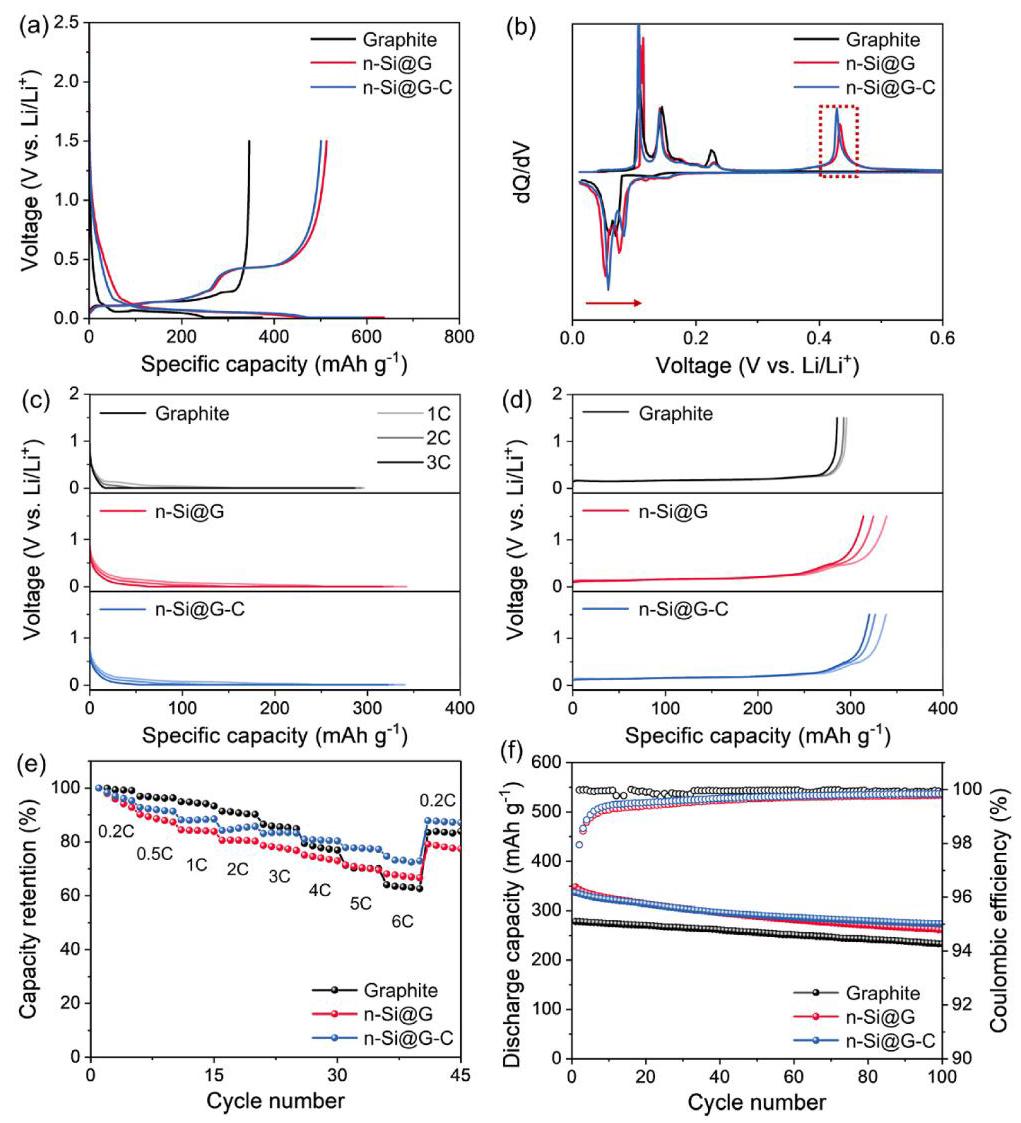

图4: 电化学性能

内容: 图4a显示首次循环的恒电流电压曲线,n-Si@G-C阳极显示高容量;图4b为dQ/dV曲线,表明SEI形成减少;图4c-d展示不同充电速率下的电压曲线;图4e为速率能力;图4f为循环性能。

分析结果: n-Si@G-C阳极具有高可逆容量(500.8 mAh/g)和优异速率能力(73.0% retention at 6C),循环100次后容量保持率79.7%,表明碳壳有效抑制副反应和改善稳定性。

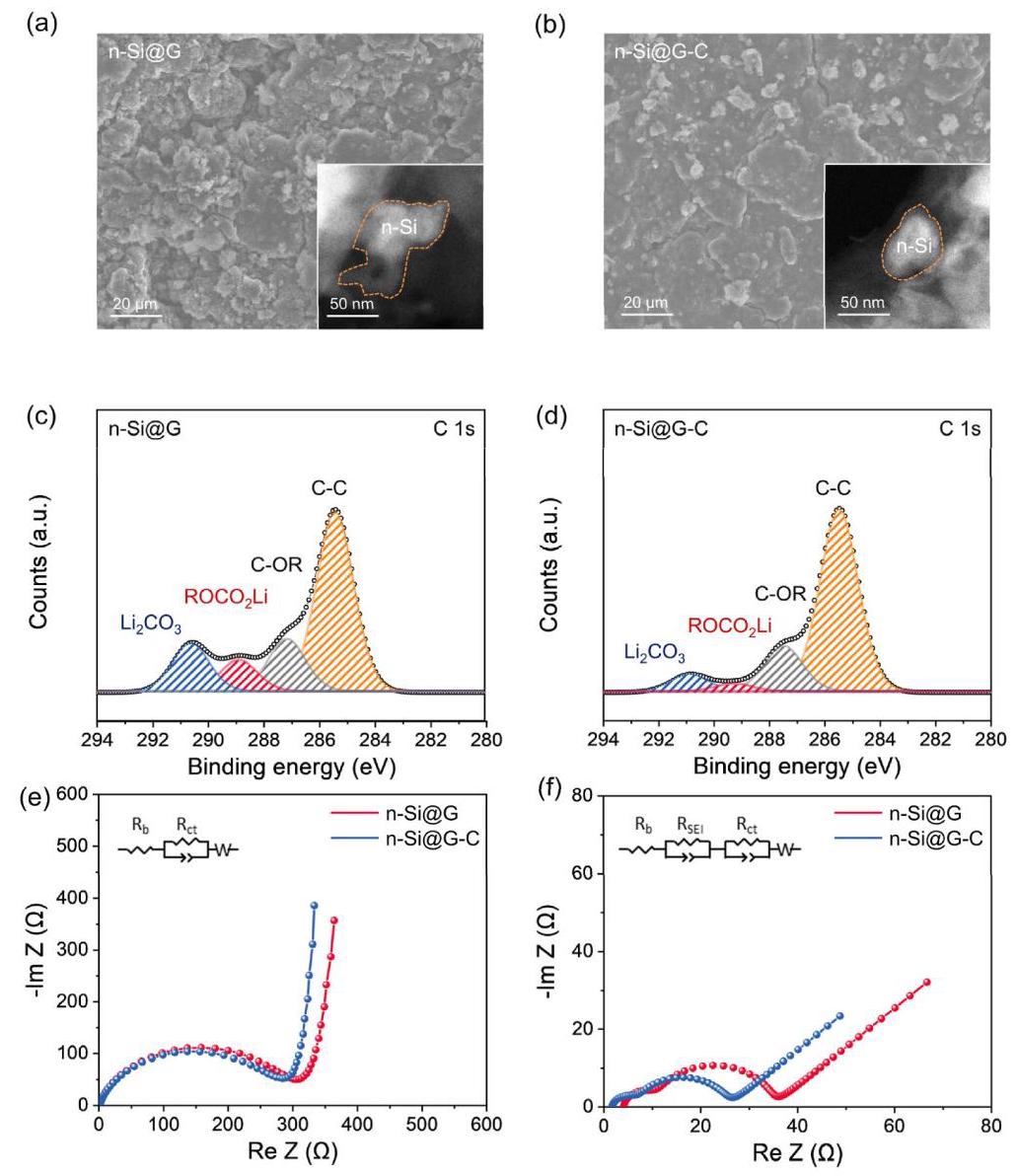

图5: 循环后表征

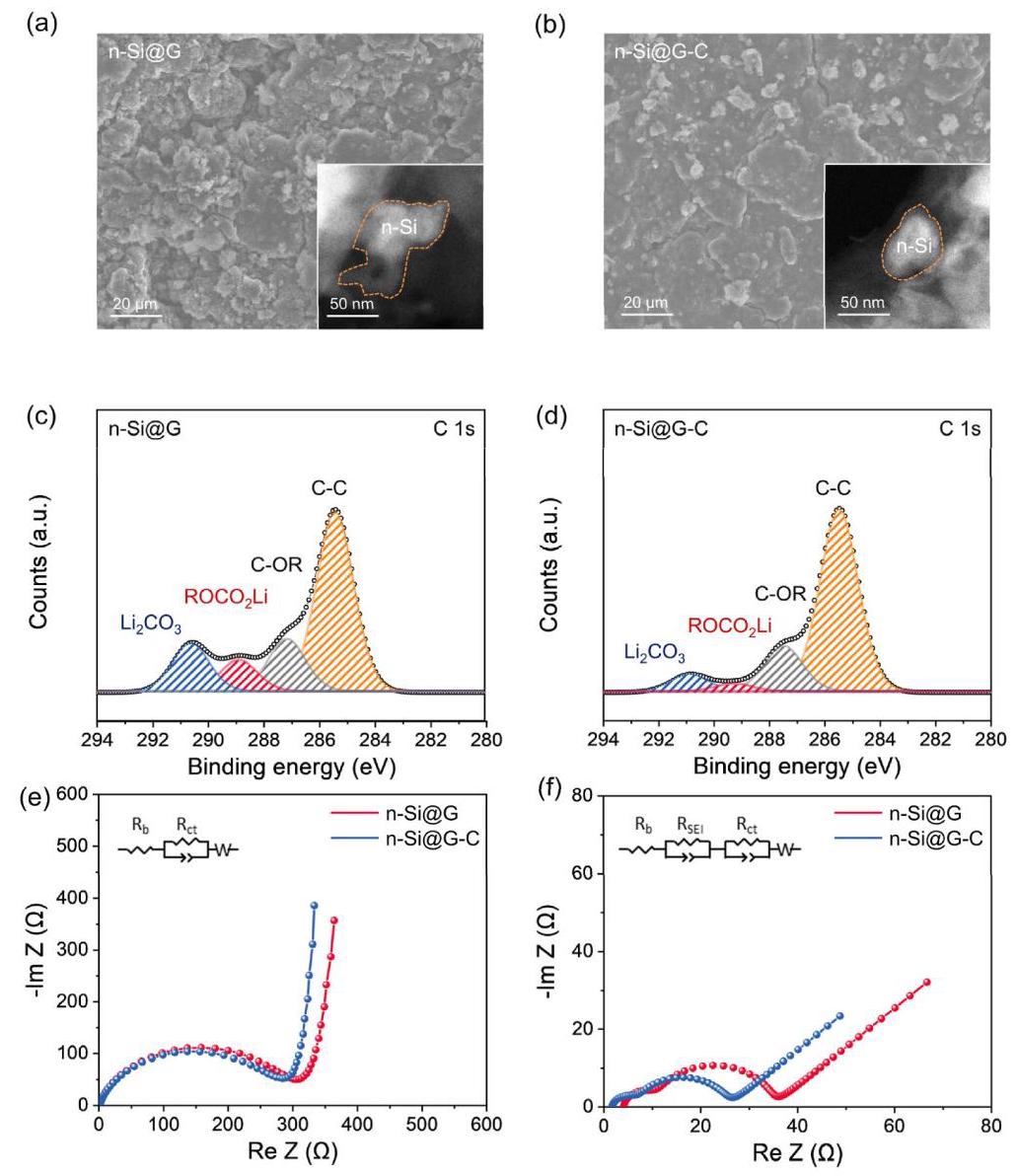

内容: 图5a-b显示循环100次后n-Si@G和n-Si@G-C阳极的FESEM图像,n-Si@G表面粗糙有裂纹,n-Si@G-C表面光滑;图5c-d为XPS C 1s光谱,显示SEI层组成差异。

分析结果: n-Si@G-C阳极维持光滑表面和均匀SEI,减少Li+消耗;XPS表明碳壳抑制了绝缘组分(如Li2CO3)的形成,改善Li+传输。

内容: 图5e-f展示EIS Nyquist图,循环前和循环后n-Si@G-C阳极的电荷转移电阻(R_ct)和SEI电阻(R_SEI)较低。

分析结果: EIS证实碳壳降低界面电阻,促进稳定SEI形成, enhancing fast-charging capability和循环稳定性。

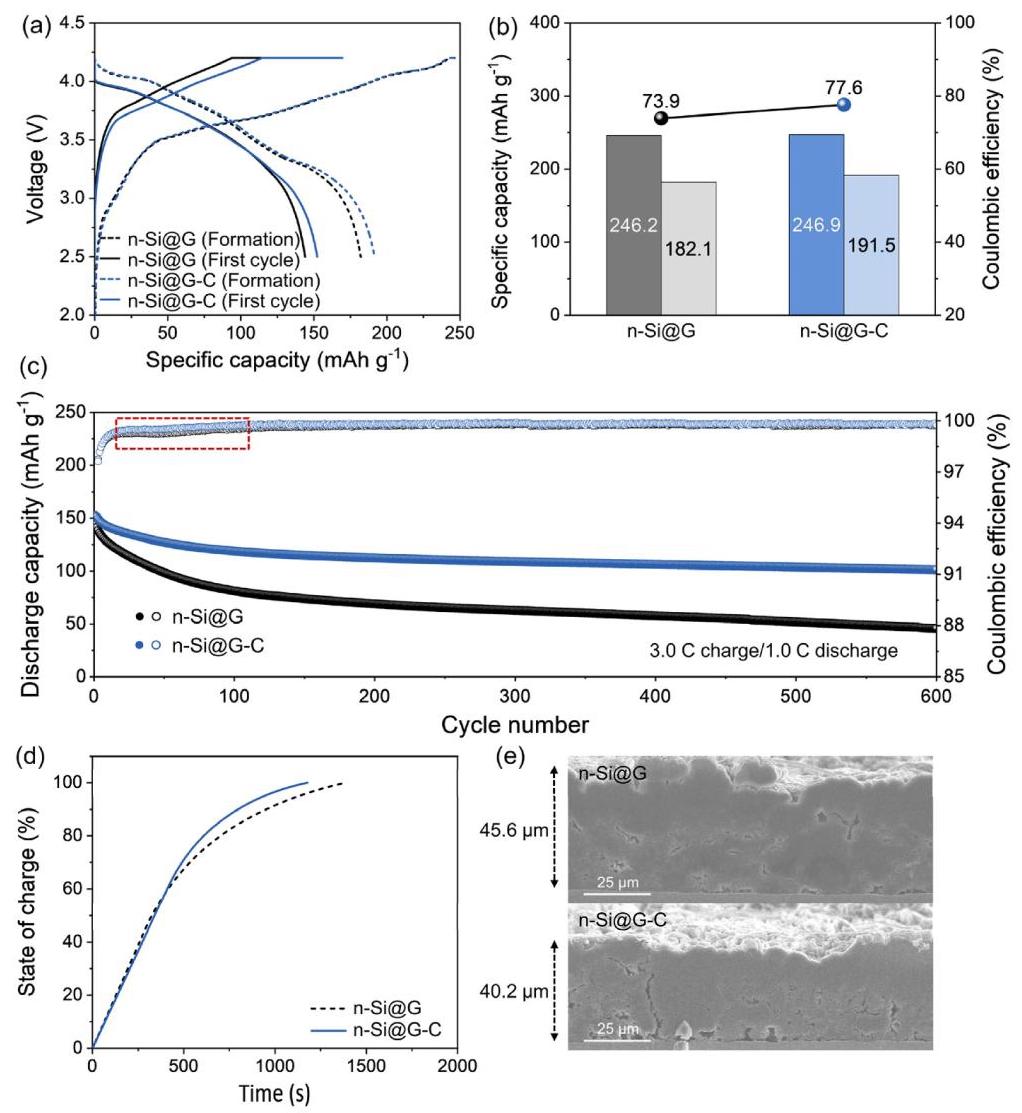

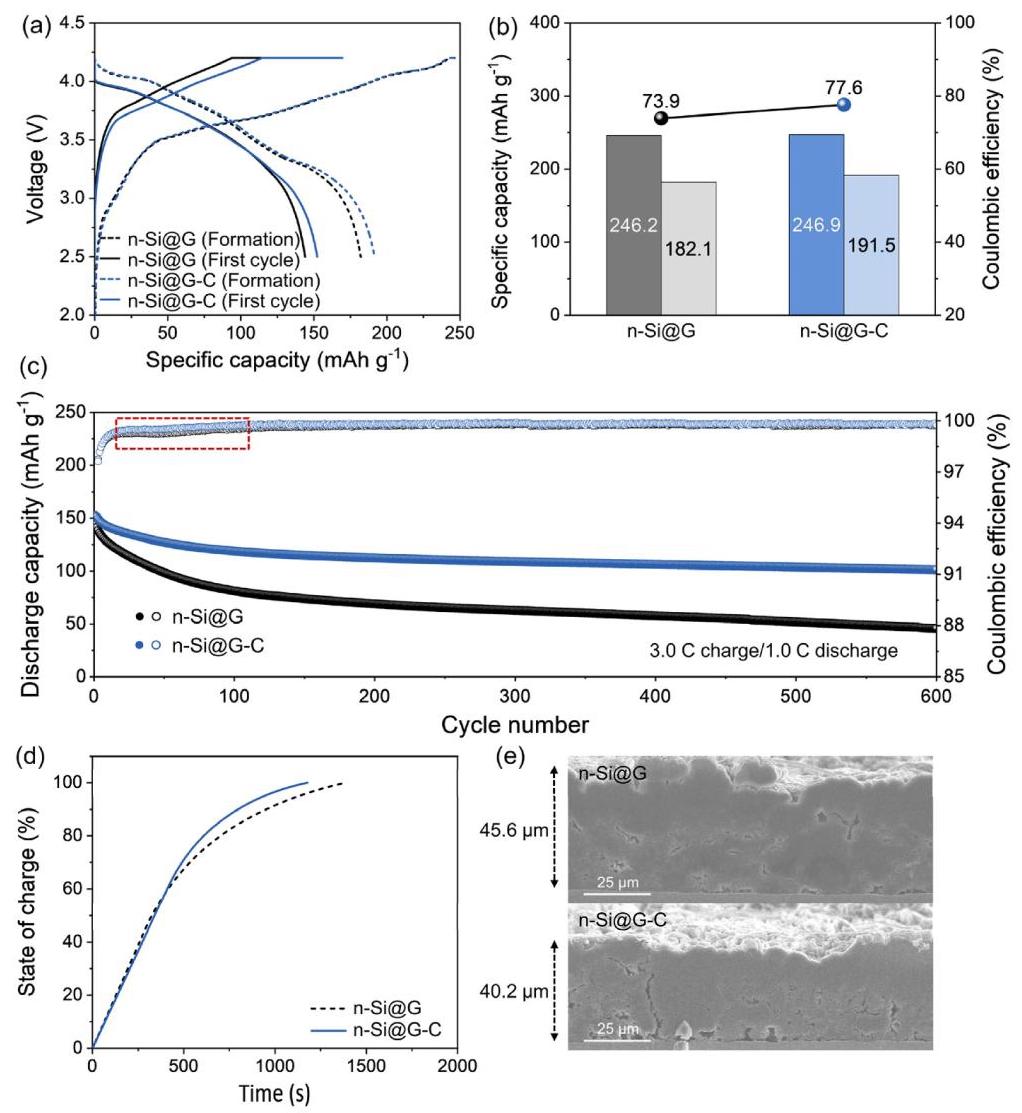

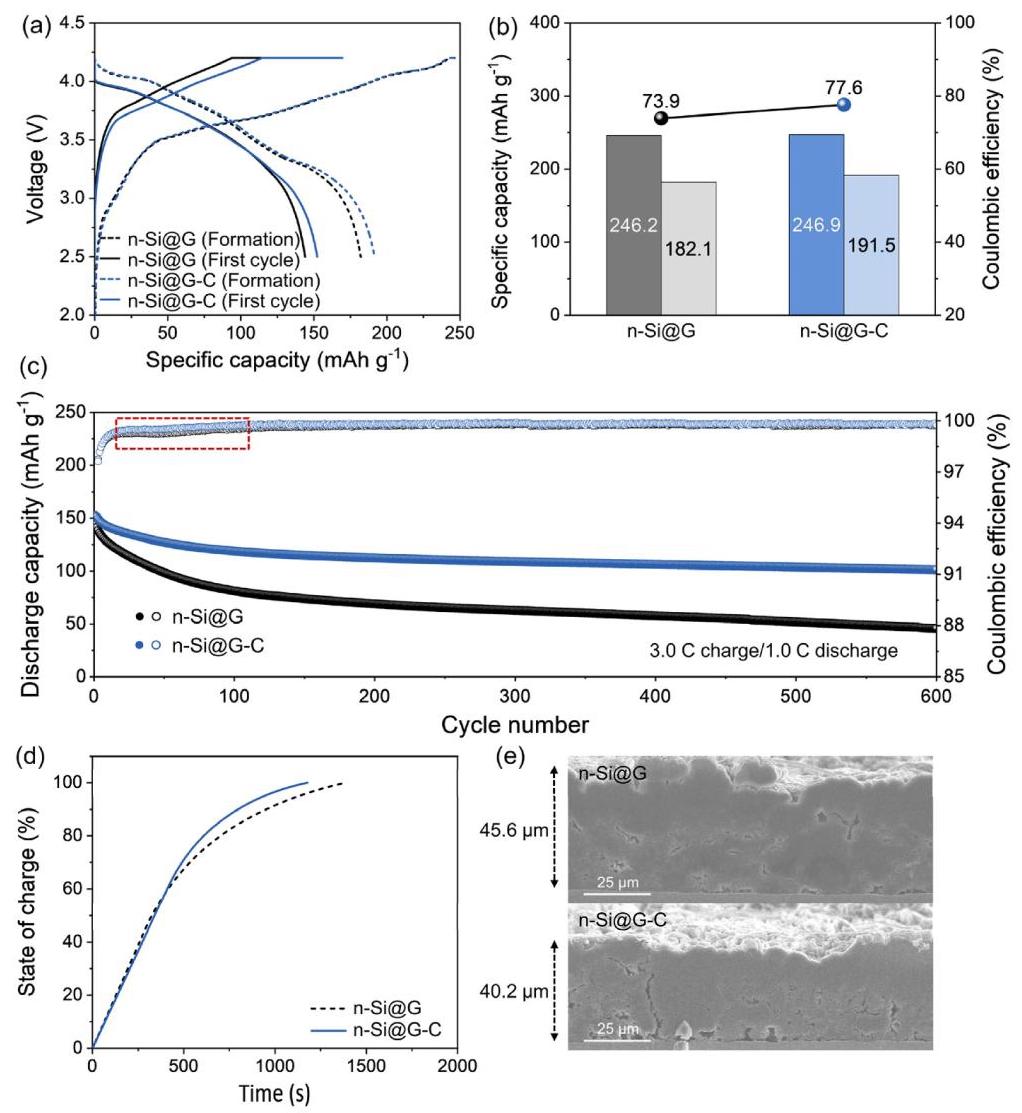

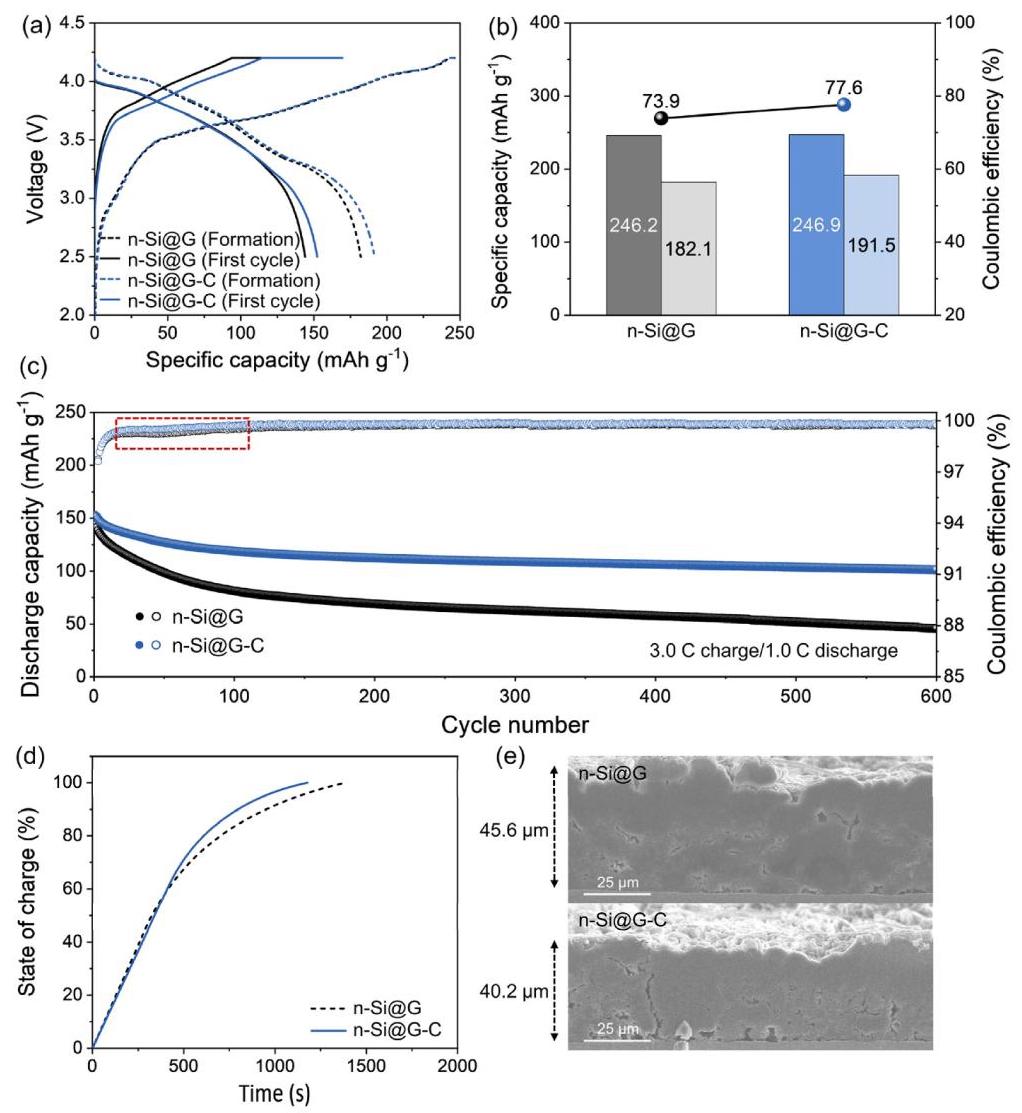

图6: 全电池性能

内容: 图6a-b显示全电池的电压曲线和首次循环容量;图6c为循环性能,n-Si@G-C阳极300次循环后容量保持率71.3%;图6d展示充电时间与SOC关系;图6e为循环后 cross-sectional FESEM图像。

分析结果: n-Si@G-C阳极在全电池中实现快速充电(10.1分钟 to 80% SOC)和长循环寿命,厚度变化小(40.2μm vs 45.6μm for n-Si@G),表明有效抑制体积膨胀和SEI生长。