3D-Printed Graphene Oxide Framework with Thermal Shock Synthesized Nanoparticles for Li-CO₂ Batteries

基于热冲击合成纳米颗粒的3D打印氧化石墨烯框架用于Li-CO₂电池

DOI: 10.1002/adfm.201805899 | 期刊: Advanced Functional Materials | 年份: 2018

论文亮点

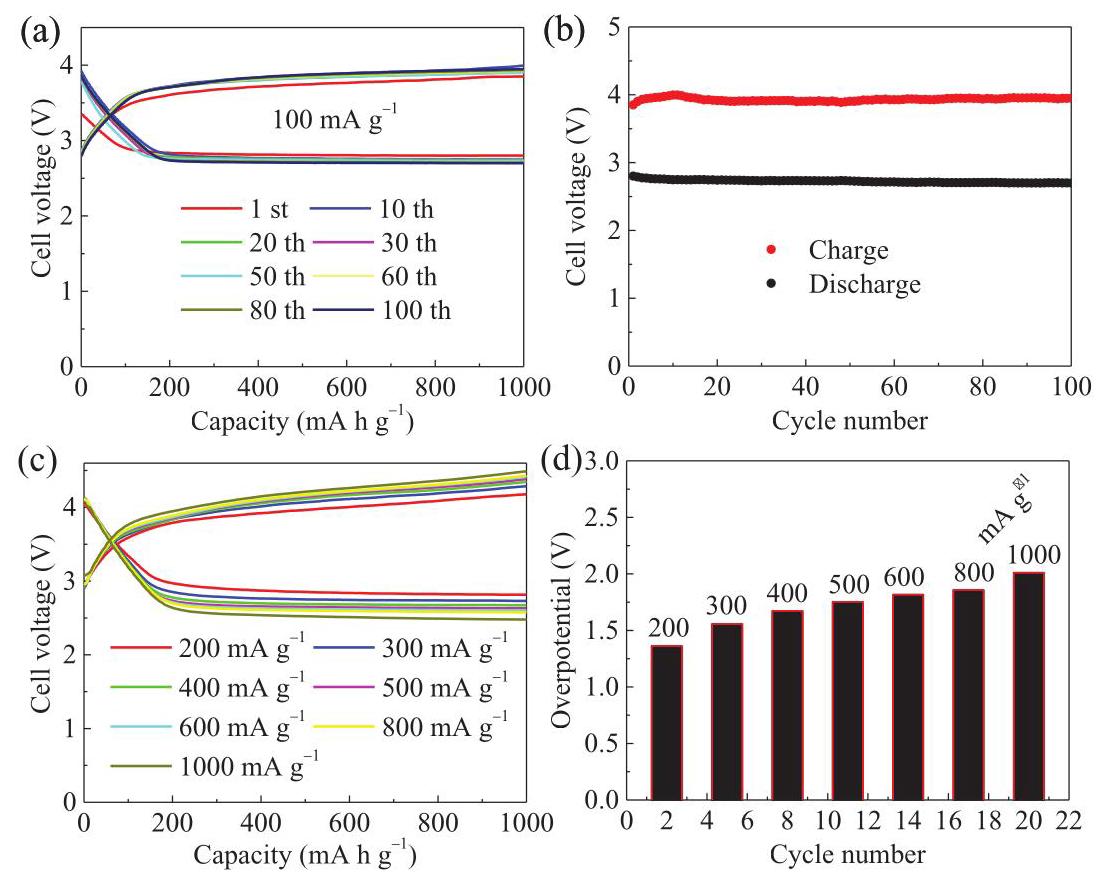

- 开发了一种结合3D打印和热冲击合成的方法,制备了超厚电极(约0.4 mm),用于Li-CO₂电池,实现了低过电位(1.05 V)和高面积容量(14.6 mA h cm⁻²)。

- 电极显示出优异的循环稳定性(超过100次循环)和良好的倍率性能(高达1000 mA g⁻¹),得益于均匀分布的超细Ni纳米颗粒(约5 nm)和3D互联结构。

研究背景

- Li-CO₂电池因其高理论能量密度而成为有前途的能源存储技术,但面临高充电过电位、低可循环性和差倍率性能等挑战。

- 厚电极设计可以通过减少非活性材料的重量和体积比例,在器件级别进一步提高能量密度,但需要高催化活性的电极材料来促进锂和二氧化碳的可逆反应。

- 当前方法中,金属纳米颗粒容易聚集和氧化,影响催化活性,因此需要新策略来制备均匀分布的纳米颗粒和3D结构电极。

研究方法

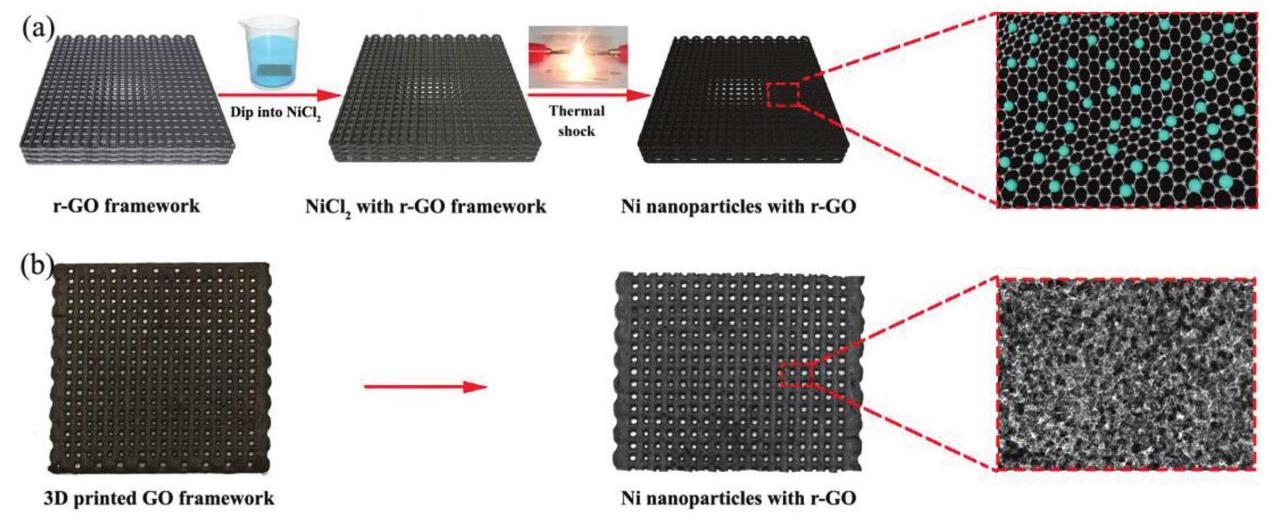

本研究采用以下步骤合成Ni/r-GO框架电极:

- GO框架制备:使用改良的Hummer方法制备氧化石墨烯(GO),然后通过基于挤出的3D打印技术打印GO框架(尺寸20×20×0.4 mm),并冷冻干燥脱水。

- 还原为r-GO:将GO框架在氩气气氛中300°C加热1小时,还原为还原氧化石墨烯(r-GO)框架,保持原始网络和多孔结构。

- Ni纳米颗粒锚定:将r-GO框架浸入0.05 mol L⁻¹ NiCl₂溶液中,真空处理以确保溶液渗透,然后在80°C干燥2小时。

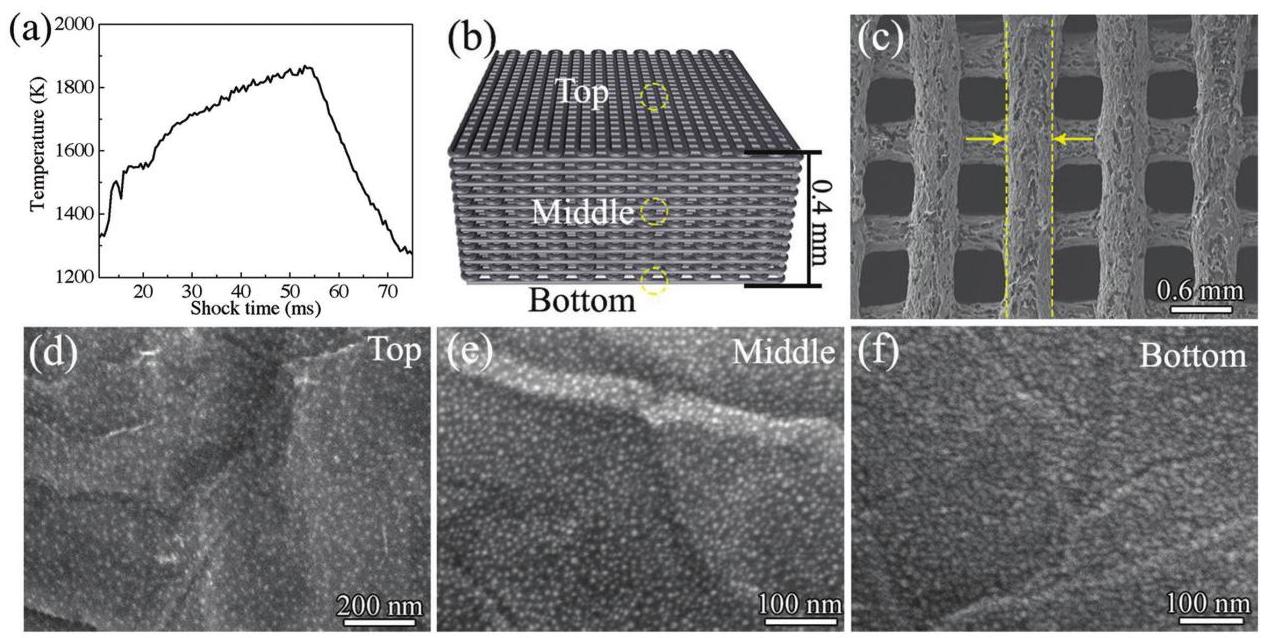

- 热冲击处理:使用快速热冲击设备(1900 K,54 ms)分解NiCl₂,生成超细Ni纳米颗粒(约5 nm)并均匀锚定在r-GO上。温度通过光谱测量,拟合灰色体辐射方程计算。

- 表征和电化学测试:使用FESEM、TEM、XRD、XPS、Raman等进行材料表征;组装CR2032型纽扣电池,以Ni/r-GO为阴极,锂金属为阳极,LiTFSI/TEGDME为电解质,进行循环伏安和恒电流充放电测试。

主要结论

- 成功结合3D打印和热冲击合成技术,制备了超厚Ni/r-GO框架电极,用于Li-CO₂电池,显示出低过电位(1.05 V)、高面积容量(14.6 mA h cm⁻²)和优异循环稳定性(100次循环)。

- 电极的优异性能归因于均匀分布的超细Ni纳米颗粒和3D互联结构,促进了二氧化碳扩散、电解质渗透和电子传输。

- 该策略为高性能能源存储设备的厚电极设计提供了新方向,不仅限于Li-CO₂电池。

图1: 合成示意图和材料表征

分析结果:该图展示了合成过程的整体流程。3D打印的GO框架经过还原和热冲击处理后,Ni纳米颗粒(约5 nm)均匀锚定在r-GO上,TEM图像证实了纳米颗粒的均匀分布,这有助于提高催化活性和电极性能。

图2: 热冲击温度曲线和SEM图像

分析结果:温度曲线显示热冲击在54 ms内达到1900 K,足以分解NiCl₂生成Ni纳米颗粒,然后快速冷却。SEM图像显示框架结构保持完整,Ni纳米颗粒均匀分布在整个框架中(顶部、中部和底部),这得益于多孔结构和热冲击的快速动力学,确保了催化活性位点的均匀性。

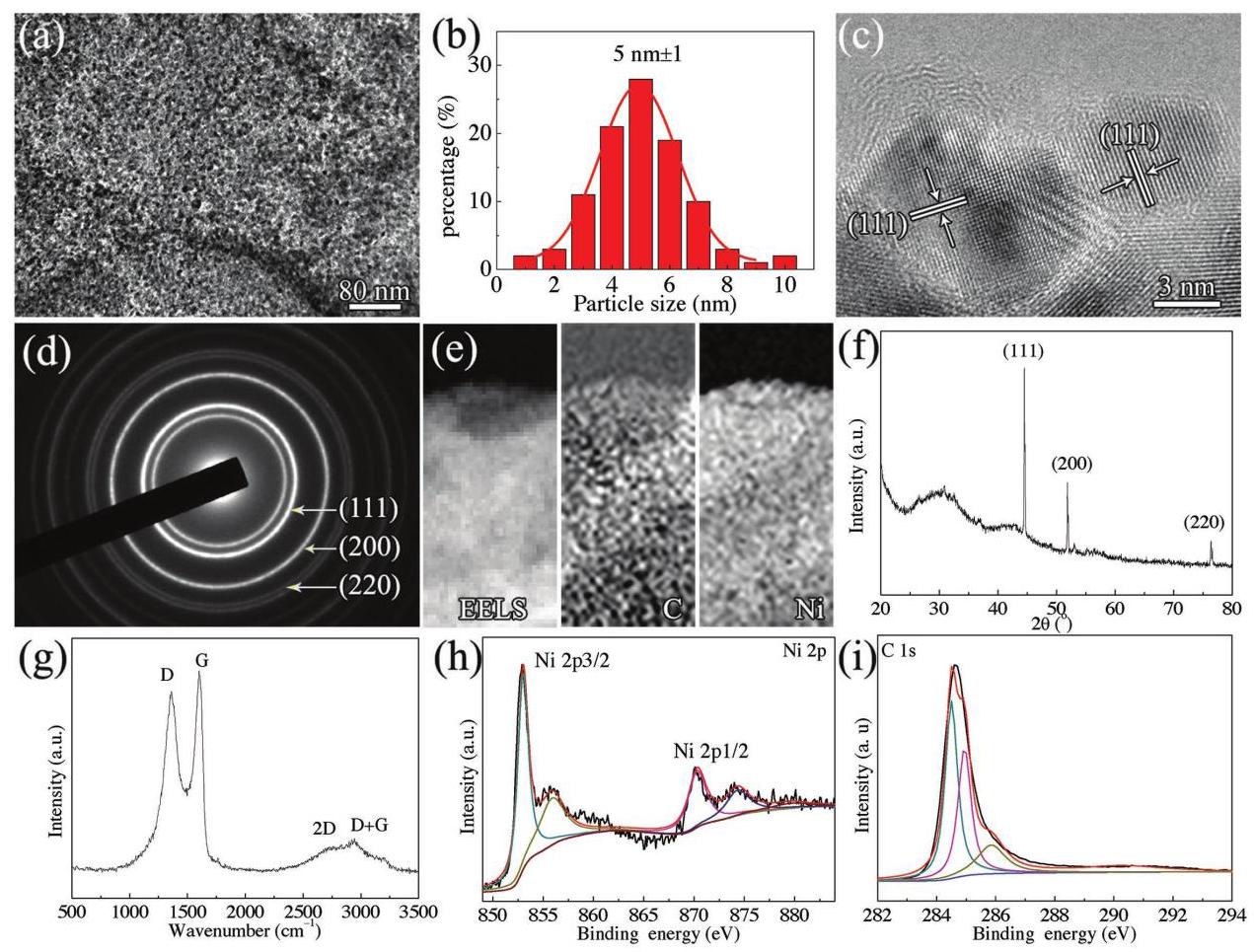

图3: 材料详细表征

分析结果:TEM和HRTEM图像显示Ni纳米颗粒直径为5±1 nm,晶体 lattice 间距0.20 nm对应面心立方Ni的(111)面。XRD和SAED确认了Ni的晶体结构。XPS光谱显示Ni金属和部分氧化态,C 1s光谱表明r-GO中的碳氧键。这些表征证实了Ni纳米颗粒的成功合成和均匀分布,以及材料的化学组成。

图4: 电化学性能

分析结果:电极在100次循环中显示稳定的放电终止电压(超过2.7 V)和充电终止电压(低于4.0 V),过电位低至1.05 V。倍率测试表明,即使电流密度高达1000 mA g⁻¹,电极仍保持可观的性能,过电位为2.01 V,优于先前报道的Ni基阴极。这证明了电极的高催化活性和耐用性。

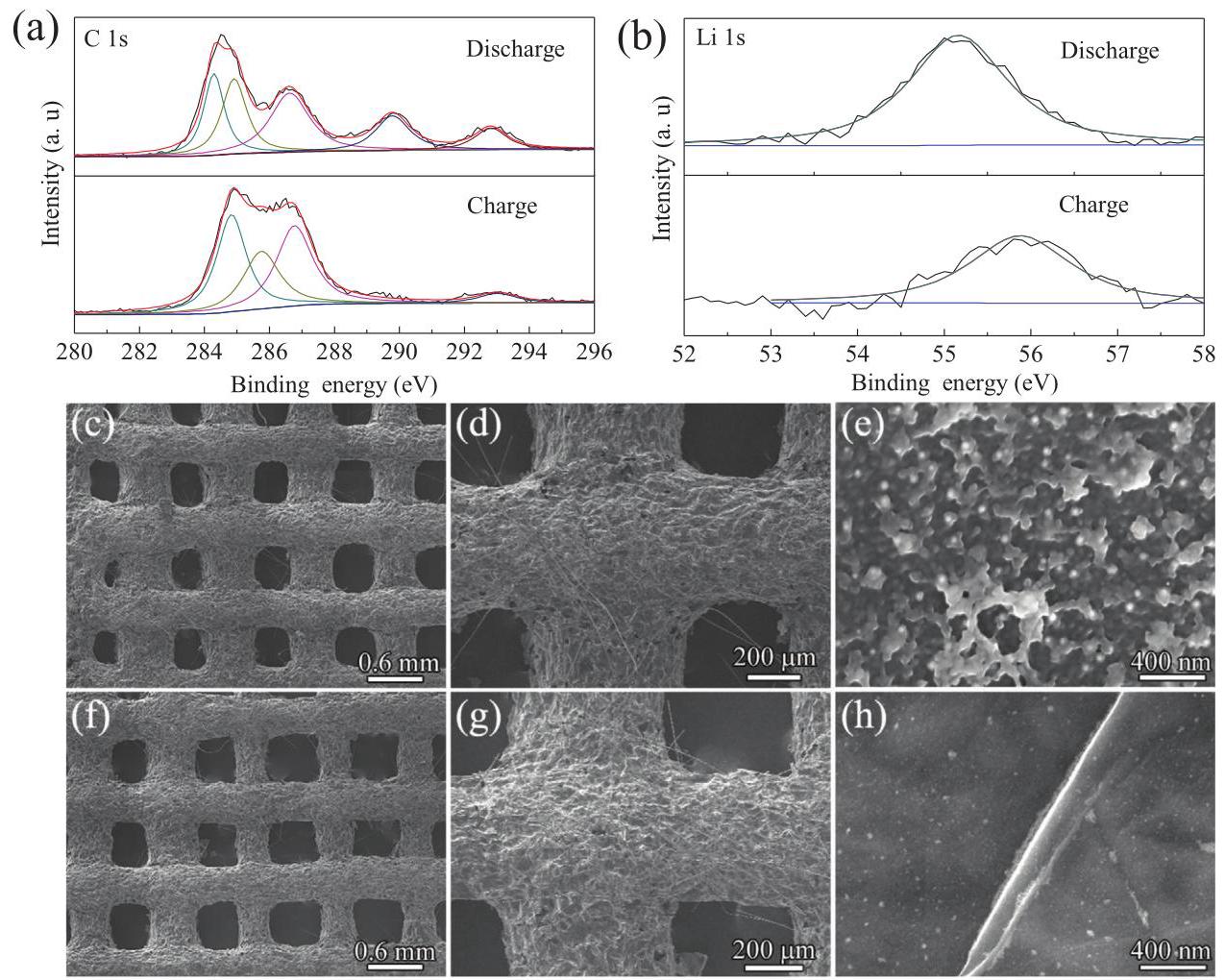

图5: 放电和充电过程中的表征

分析结果:XPS光谱显示放电过程中形成Li₂CO₃(C=O键在289.8 eV),充电后分解,证明可逆反应。SEM图像显示放电后电极表面沉积了不规则和球状Li₂CO₃颗粒,充电后这些颗粒消失,框架结构保持完整。这证实了Ni/r-GO框架对Li₂CO₃分解的高催化活性,支持电池的可逆循环。