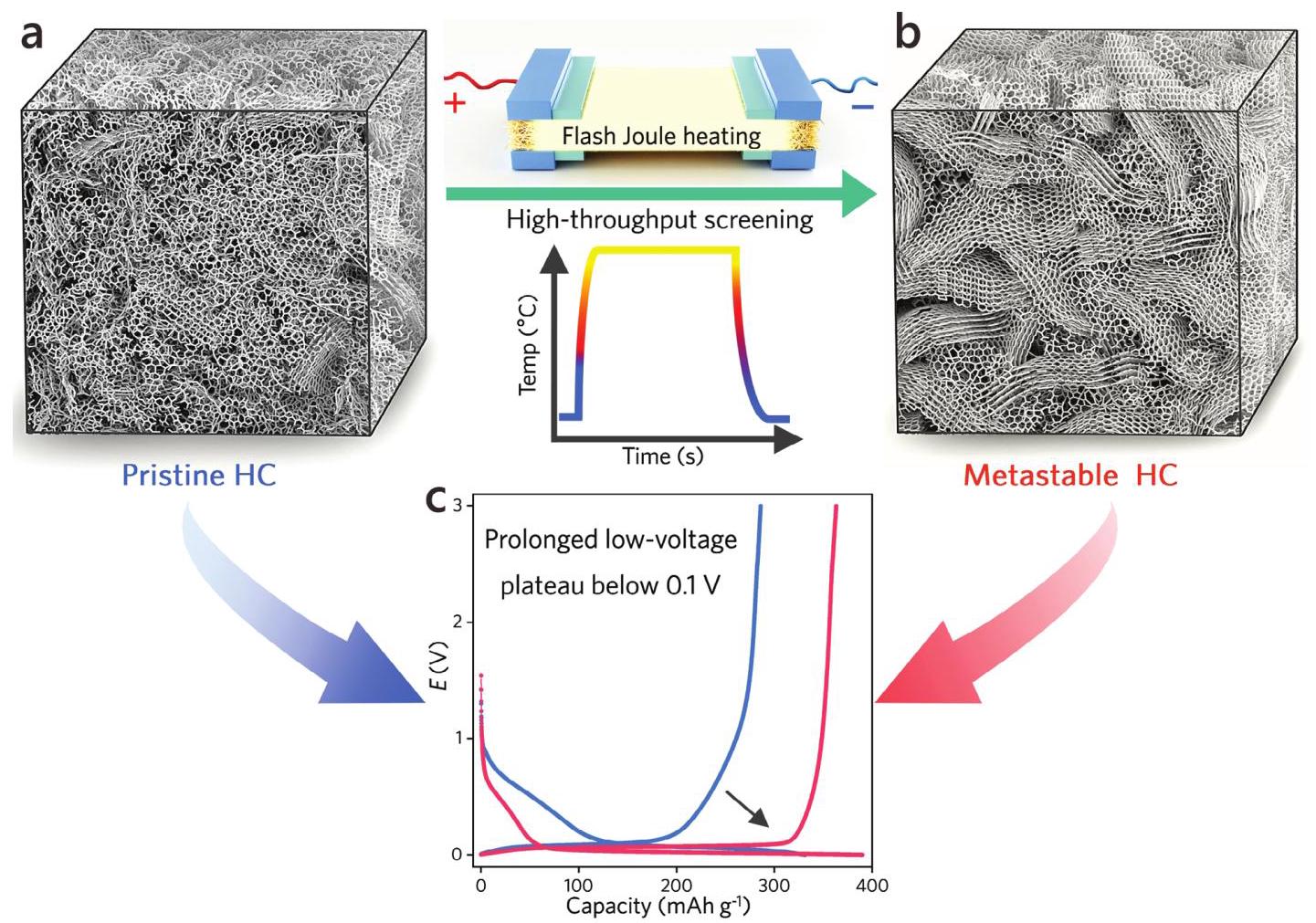

Figure 1: 合成示意图和低电压平台表现

内容描述: 图1a显示了原始硬碳中的碳相,包括结晶碳、无定形碳和纳米孔。图1b展示了经过改性闪蒸焦耳加热后的亚稳态硬碳碳相。图1c显示精确碳相调控使硬碳在0.1V以下具有显著延长和主导的低电压平台。

分析结果: 通过瞬态热脉冲处理,硬碳的碳相得到优化,形成了更多短程有序石墨微区和适当尺寸的闭孔,从而实现了低工作电位和高平台容量,为提升钠离子电池性能奠定了基础。

本研究采用瞬态焦耳加热技术(flash Joule heating),对商业硬碳材料(来自BTR New Materials Group Co. Ltd.)施加不同宽度(5s、10s、20s、30s、45s、60s)和温度(1550°C、1700°C、1900°C)的热脉冲,以精确调控碳相。具体步骤包括:

这种方法将碳相调控从热力学控制过程转变为动力学控制过程,实现了秒级内的精确调整。

内容描述: 图1a显示了原始硬碳中的碳相,包括结晶碳、无定形碳和纳米孔。图1b展示了经过改性闪蒸焦耳加热后的亚稳态硬碳碳相。图1c显示精确碳相调控使硬碳在0.1V以下具有显著延长和主导的低电压平台。

分析结果: 通过瞬态热脉冲处理,硬碳的碳相得到优化,形成了更多短程有序石墨微区和适当尺寸的闭孔,从而实现了低工作电位和高平台容量,为提升钠离子电池性能奠定了基础。

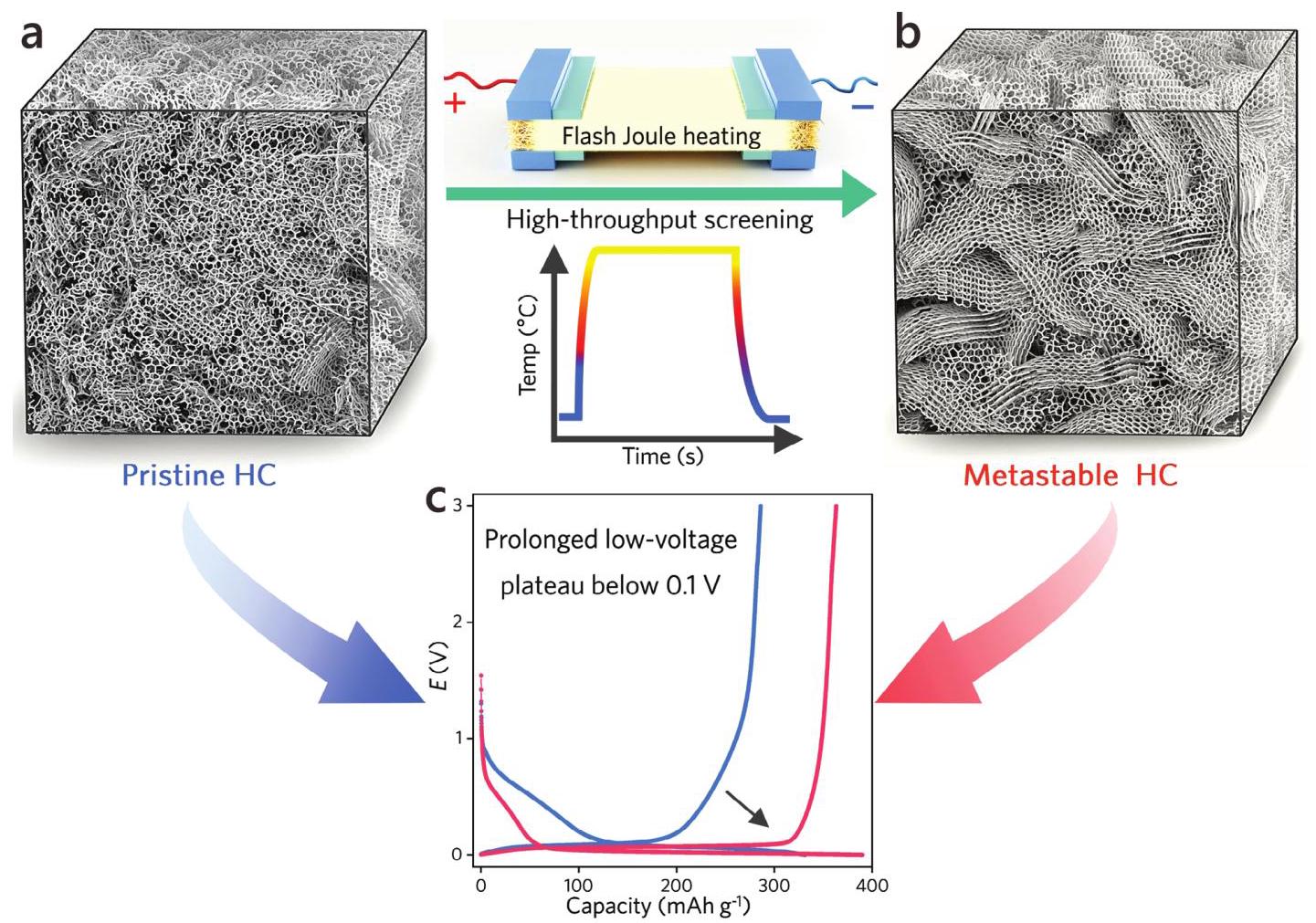

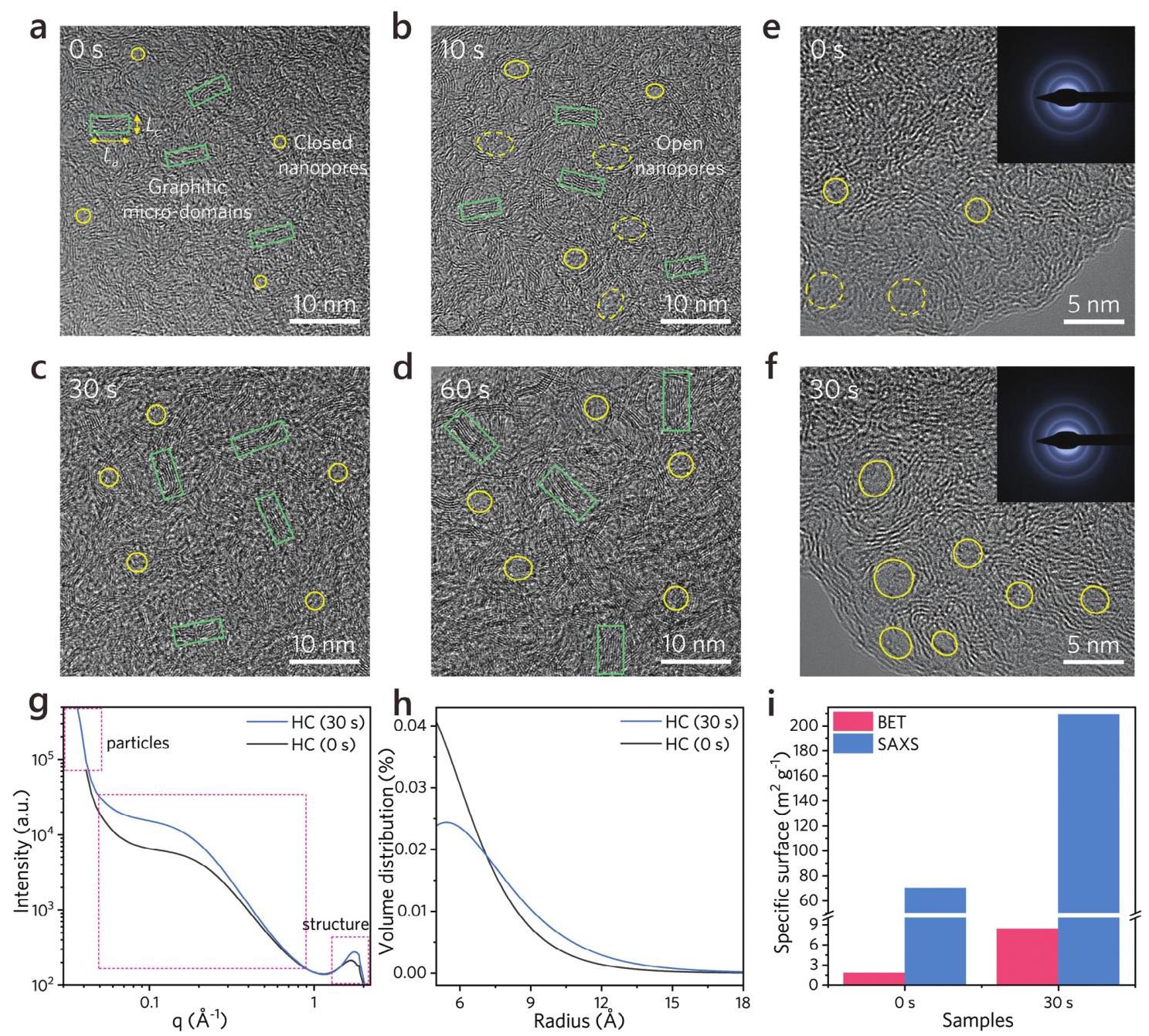

内容描述: 图2a展示了在1550°C下不同脉冲宽度处理后的硬碳阳极的首周放电和充电曲线。图2b和2c分别显示了放电和充电过程中的平台容量和总容量。图2d和2e为拉曼光谱及其等高线图,图2f和2g为XRD光谱及其等高线图。图2h展示了无定形碳的层间距变化,图2i显示了石墨微区的平均晶粒宽度和高度。

分析结果: 随着脉冲宽度增加,局部石墨化程度增强,平台容量先增后减,在30秒时达到最大值。拉曼和XRD分析证实了碳微结构的演化,晶粒宽度(La)和高度(Lc)的变化与电化学性能密切相关,Lc的急剧增加导致容量衰减。

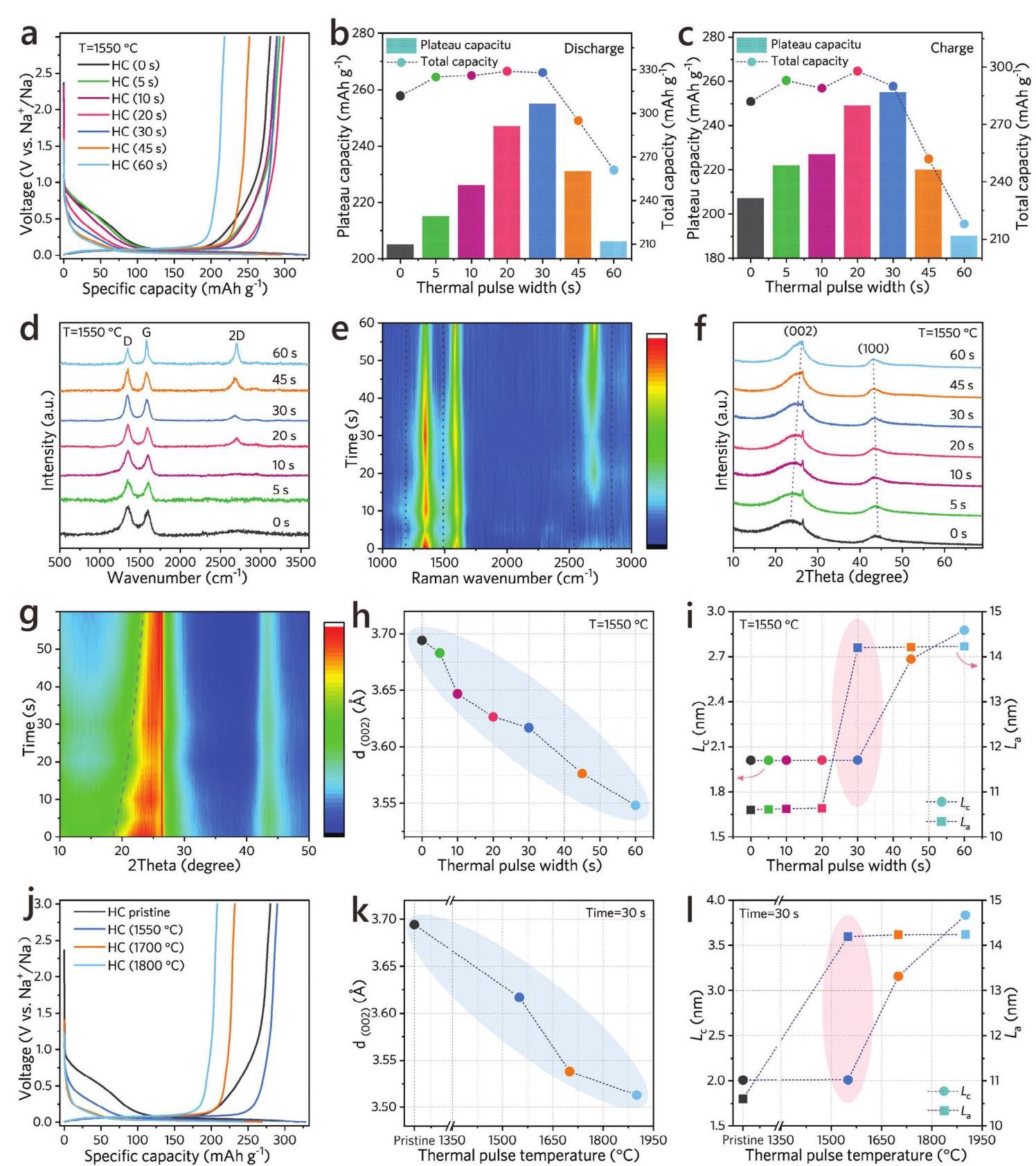

内容描述: 图3a-d展示了在1550°C下处理0s、10s、30s和60s后的HRTEM图像,显示石墨微区和闭孔的演化。图3e-f为原始硬碳和HC(30s)样品的像差校正TEM图像。图3g为SAXS散射曲线,图3h为孔径分布曲线,图3i为BET和SAXS拟合的比表面积条形图。

分析结果: HRTEM图像显示,随着脉冲宽度增加,石墨微区的缺陷减少,闭孔尺寸增大。SAXS和BET分析表明,热脉冲处理后闭孔比表面积显著增加,从68.14 m²/g升至201.2 m²/g,证实了孔结构的优化,这与电化学性能提升一致。

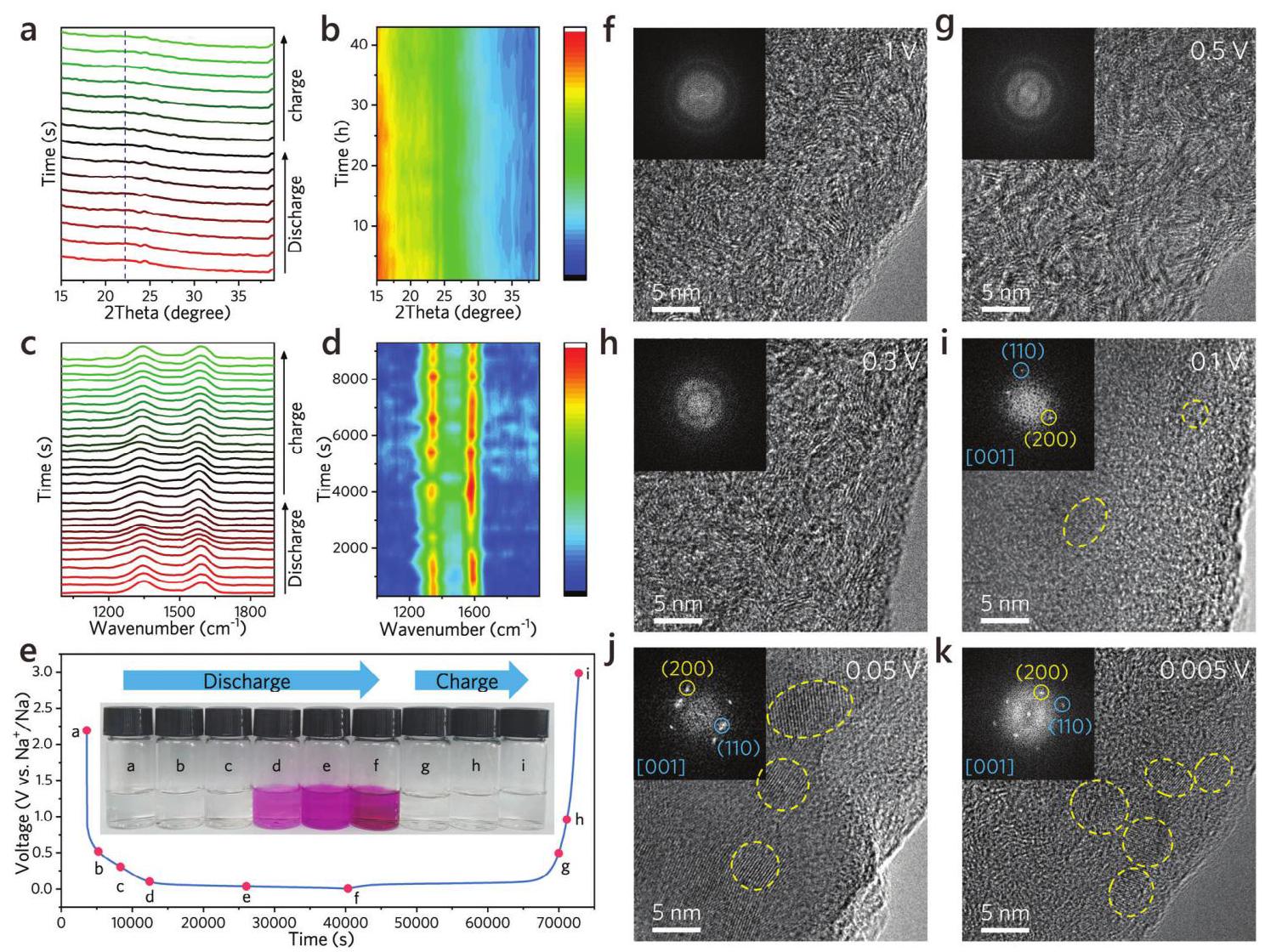

内容描述: 图4a-b为HC(30s)阳极在放电/充电过程中的原位XRD光谱和等高线图。图4c-d为原位拉曼光谱和等高线图。图4e为比色法实验,显示电极在不同电位下的颜色变化。图4f-k为放电到不同电位后的ex situ HRTEM图像。

分析结果: 原位XRD显示无钠离子插层行为,拉曼光谱表明缺陷减少和G带蓝移,证实钠离子吸附和孔填充。比色法实验直接证明了闭孔中金属钠的填充,HRTEM图像显示在0.1V以下出现纳米级钠簇,表明平台区域由金属钠填充主导,且过程高度可逆。

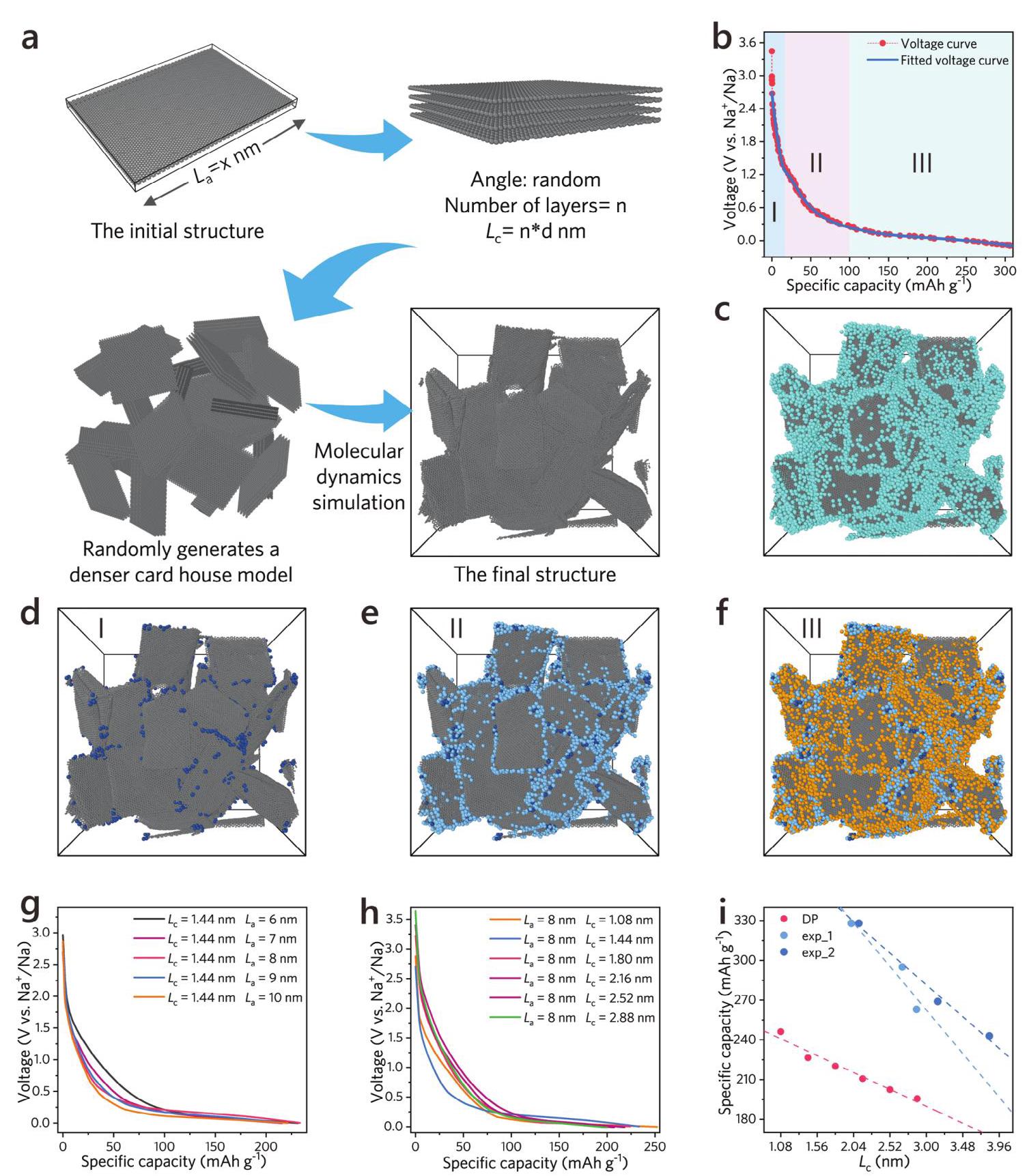

内容描述: 图5a为建模过程示意图。图5b展示了实测和拟合的放电电压曲线。图5c为完全放电状态下的硬碳结构模型。图5d-f为放电过程中三个不同阶段的结构模型。图5g-h显示了固定Lc或La值时电压曲线与比容量的关系。图5i为Lc与比容量的关系图。

分析结果: 机器学习模拟揭示了钠离子存储机制:斜率区域对应钠离子在石墨微区边缘的吸附,平台区域对应闭孔中的钠簇填充。模拟与实验数据高度一致,表明短程有序石墨微区(适当La和较低Lc)最有利于高平台和总容量,Lc增加会导致容量衰减。

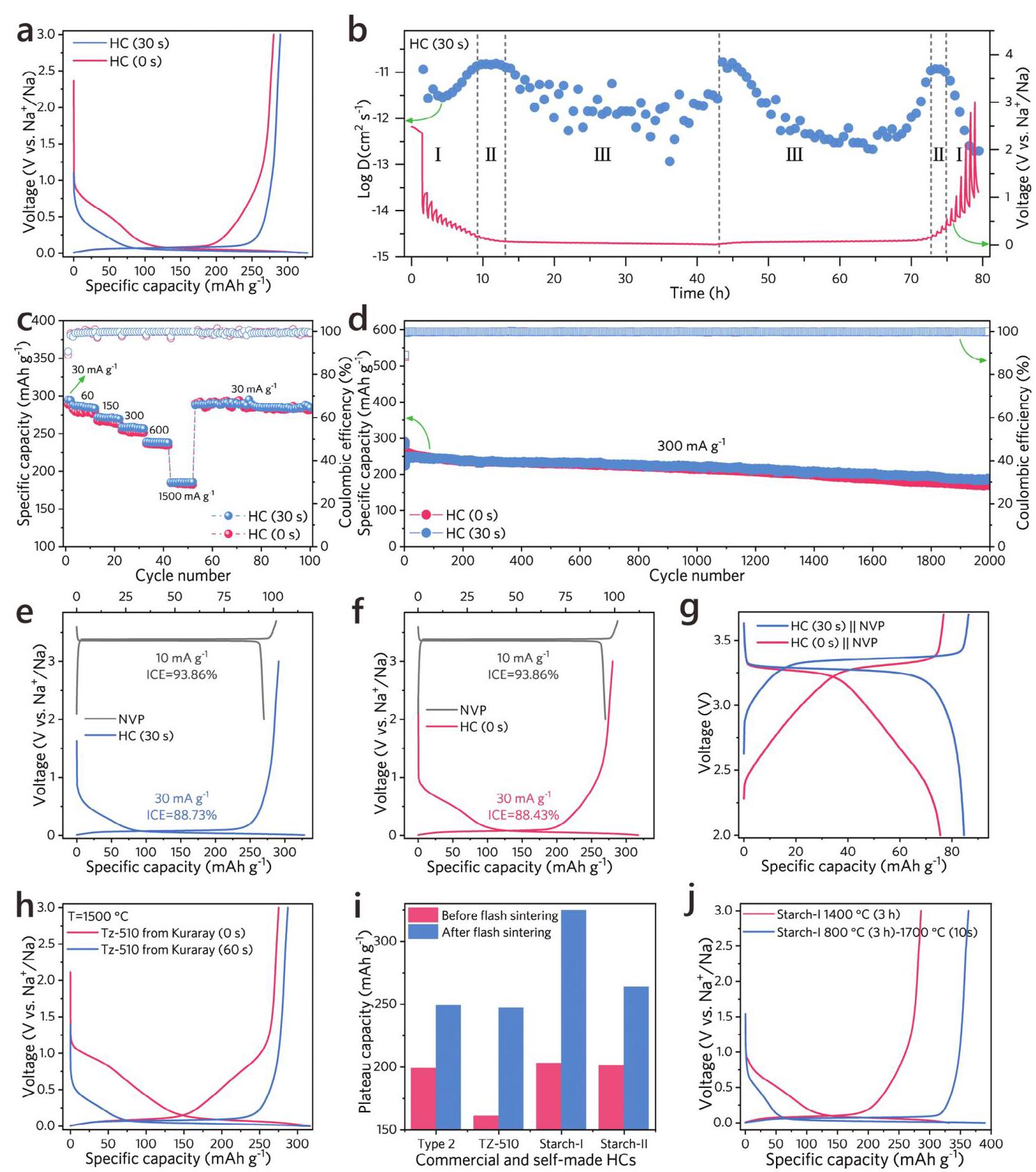

内容描述: 图6a比较了原始硬碳和HC(30s)的首周放电/充电曲线。图6b为HC(30s)阳极的GITT曲线和钠离子扩散系数曲线。图6c-d展示了倍率性能和长循环稳定性。图6e-g为全电池能量密度比较。图6h-j展示了商业和自制硬碳经过热脉冲处理后的性能提升。

分析结果: HC(30s)阳极显示出更长的平台区域和更高的容量,全电池能量密度提升20.7%。方法普适性验证:商业硬碳(如Kuraray的TZ-510)和自制硬碳(淀粉基)经过处理后,平台容量显著增加(如淀粉-I达到325 mAh/g),表明该策略广泛适用于各种硬碳材料。