数据集方案与分析

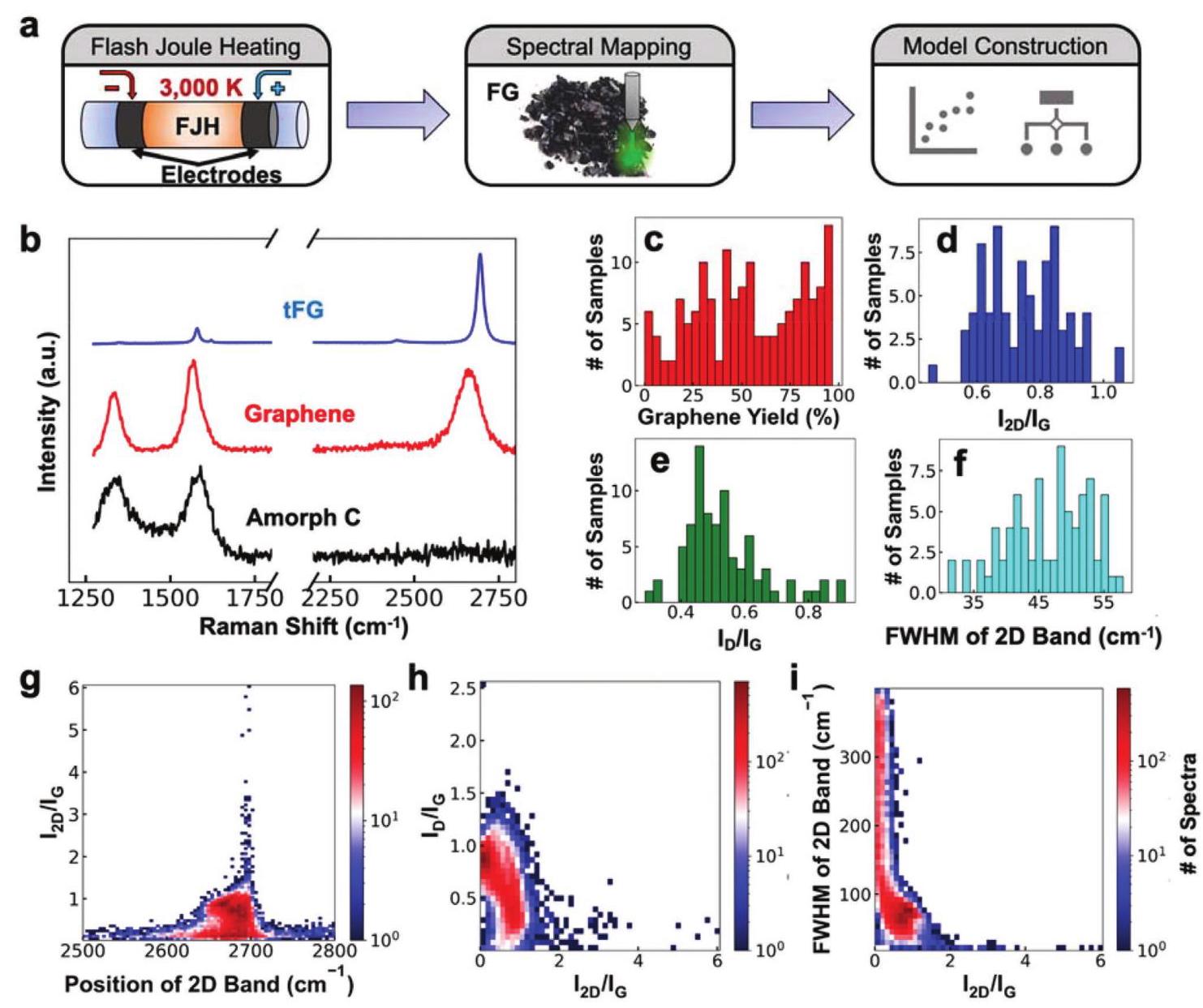

分析结果:拉曼映射分析显示,高质量湍层闪蒸石墨烯的光谱包含共振增强的单洛伦兹2D带,具有窄的半高全宽(FWHM ≈ 16 cm⁻¹)和放大的I₂D/IG峰强度比(最高达17)。统计数据显示,在高I₂D/IG值时,2D带发生蓝移和变窄,这表明了共振增强的湍层石墨烯的形成。

Jacob L. Beckham, Kevin M. Wyss, Yunchao Xie, Emily A. McHugh, John Tianci Li, Paul A. Advincula, Weiyin Chen, Jian Lin, and James M. Tour*

莱斯大学化学系,密苏里大学机械与航空航天工程系

DOI: 10.1002/adma.202106506 | Advanced Materials | 2022

1. 材料合成与表征:使用四种低价值非晶碳原料(炭黑、塑料热解灰、热解轮胎、冶金焦)进行了173次独立的焦耳加热反应,通过定制直流焦耳加热站进行合成

2. 拉曼光谱分析:采用大面积拉曼映射技术评估每个样品的结构特征,收集超过20000个光谱,通过自定义脚本分析并计算每个样品中转化为石墨烯的比例("石墨烯产率")

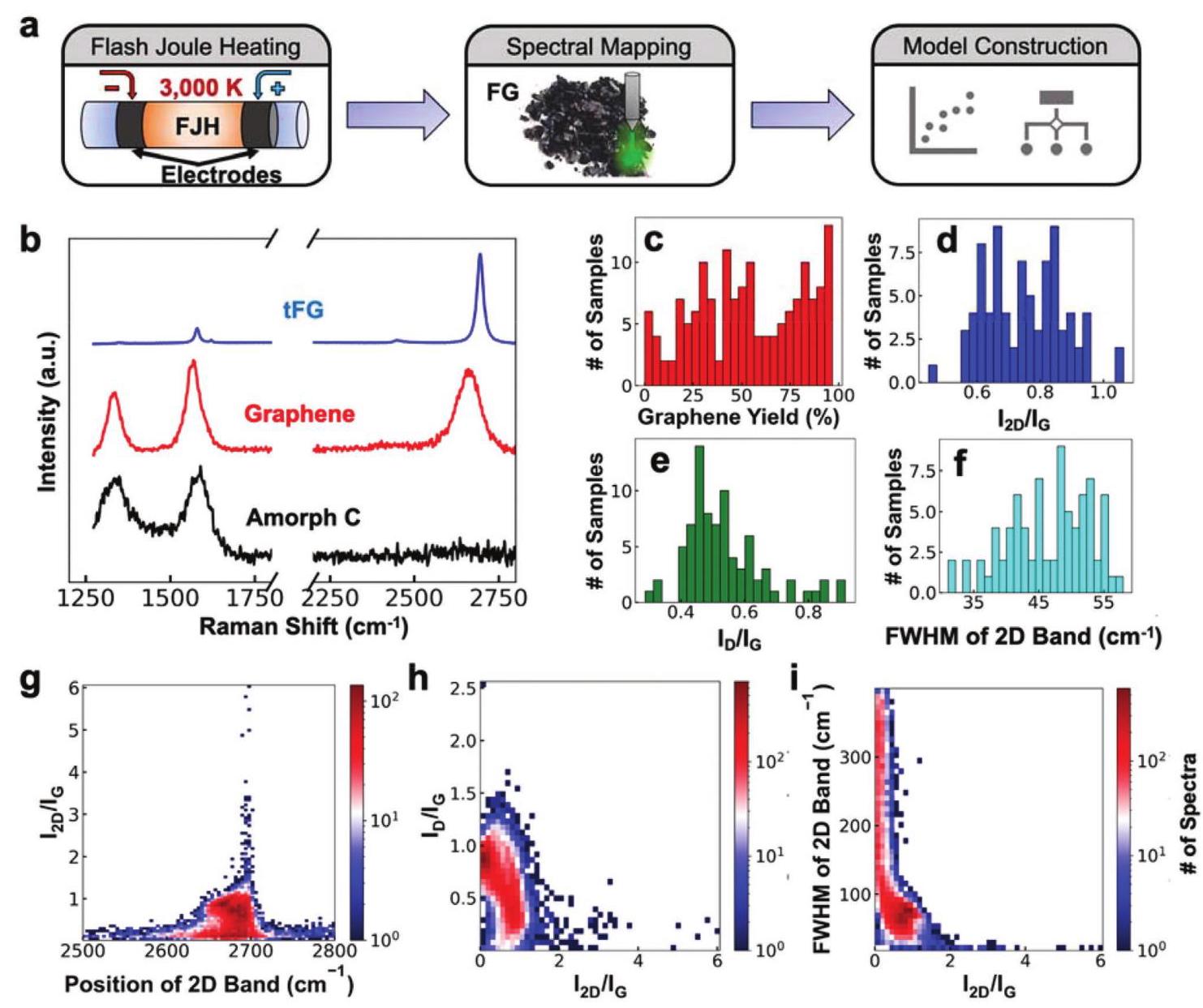

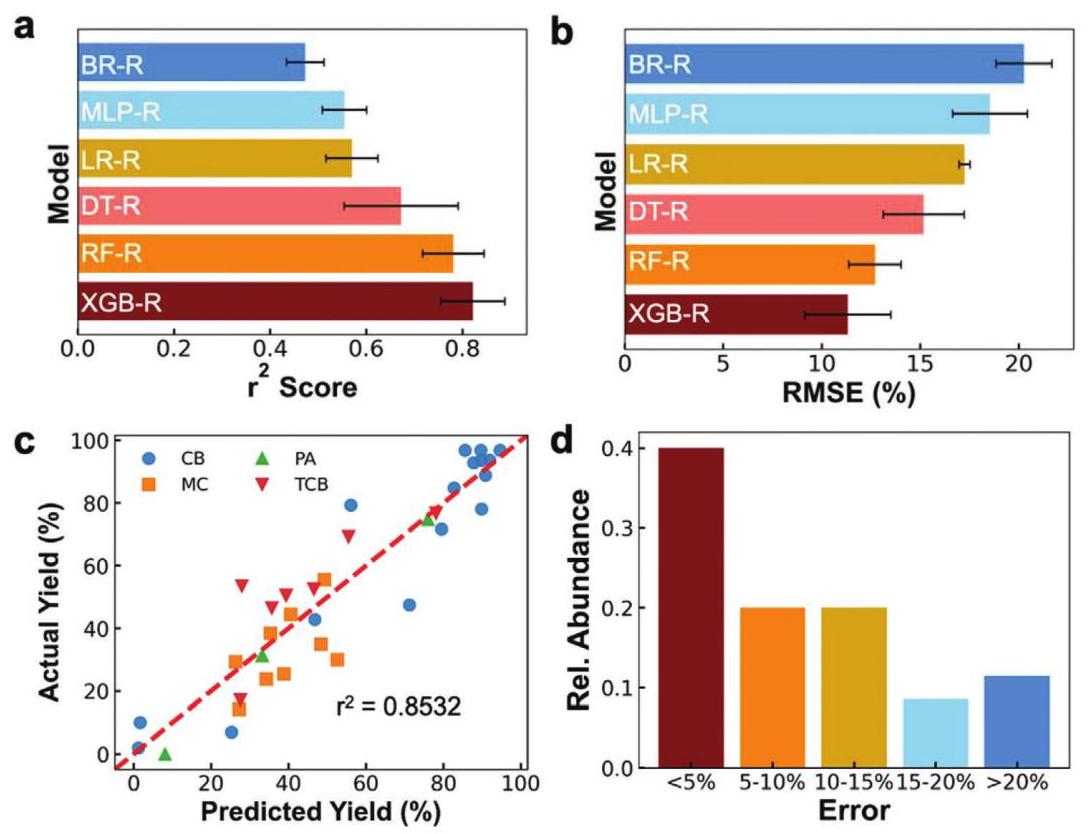

3. 机器学习建模:从可用参数中经验性选择了五个特征(电荷密度、材料类型、时间-电流曲线下面积、最大电流、最终电流与最大电流比)来训练六种ML回归模型(线性回归、贝叶斯回归、多层感知器、决策树、随机森林、XGBoost)

4. 模型分析与优化:进行特征重要性分析和偏依赖分析,使用贝叶斯优化算法自动改进石墨烯结晶度

5. 补充表征:通过热重分析、扫描电子显微镜、X射线衍射和X射线光电子能谱对结果进行验证

分析结果:拉曼映射分析显示,高质量湍层闪蒸石墨烯的光谱包含共振增强的单洛伦兹2D带,具有窄的半高全宽(FWHM ≈ 16 cm⁻¹)和放大的I₂D/IG峰强度比(最高达17)。统计数据显示,在高I₂D/IG值时,2D带发生蓝移和变窄,这表明了共振增强的湍层石墨烯的形成。

分析结果:基于决策树的模型(DT-R、RF-R和XGB-R)在此任务中实现了最佳性能。XGB-R模型实现了最好的性能,RMSE为11.3% ± 2.2%,r²分数为0.8051 ± 0.054。误差分布呈偏态,约40%的测试样本显示预测值与真实值相差小于5%。决策树模型系统性地优于线性模型,表明结晶度与用于训练模型的输入参数之间的关系是非线性的。

分析结果:特征重要性分析表明,电荷密度(CD)是预测体结晶度的最关键特征。起始材料类型(M)也在预测闪蒸焦耳加热效果中起关键作用。其他三个特征(AIT、IMax和IF/IMax)对模型预测石墨烯产率的贡献较小但仍然显著。五个特征中的三个(CD、AIT和IMax)代表了电荷或电流密度的度量,这表明电荷和电流密度是预测闪蒸焦耳加热反应效果的关键考虑因素。

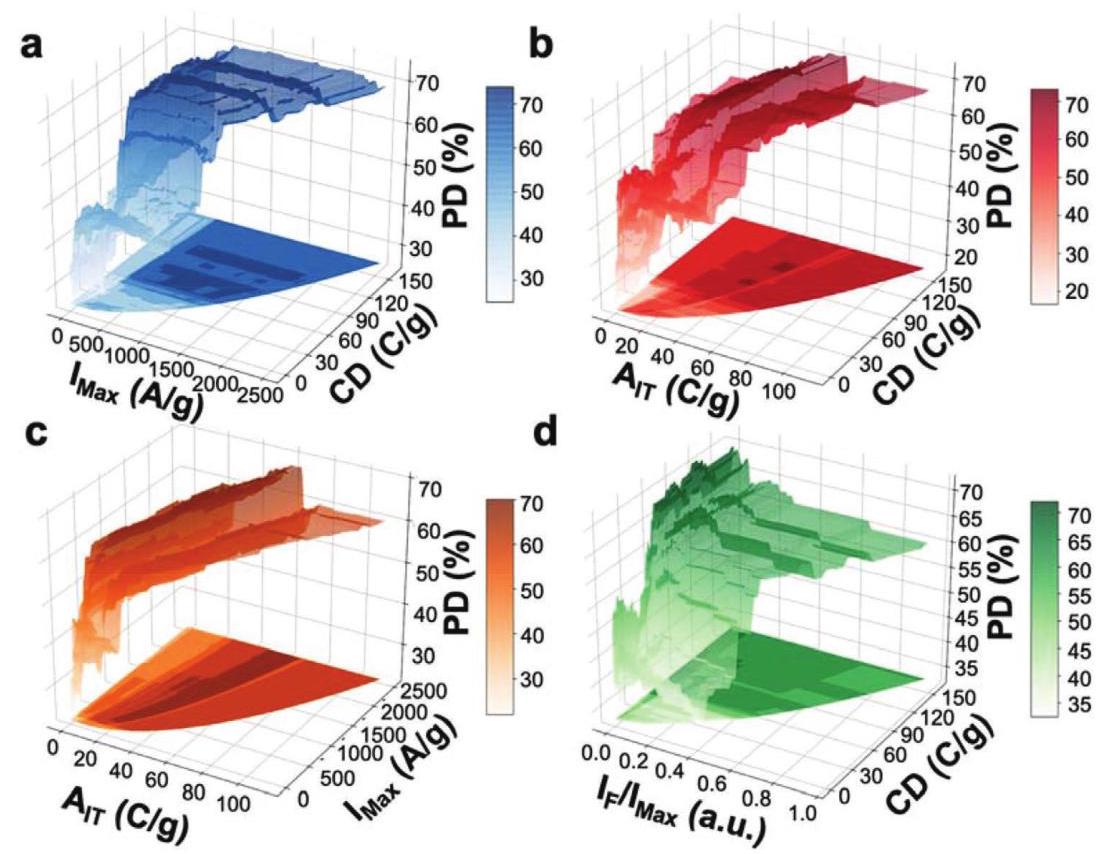

分析结果:偏依赖分析显示,与电荷或电流密度相关的三个度量(CD、AIT和IMax)与结晶度具有相似的关系。在低值时,石墨烯产率随这些特征的值系统性地增加;在较高值时,这种关系趋于平稳。这种行为表明反应动力学从表面反应控制的成核向扩散控制的状态转变。PDPs表明这种转变可能发生在CD值介于100和120 C g⁻¹之间,这可能为新的闪蒸焦耳加热合成或系统提供有用的基准。

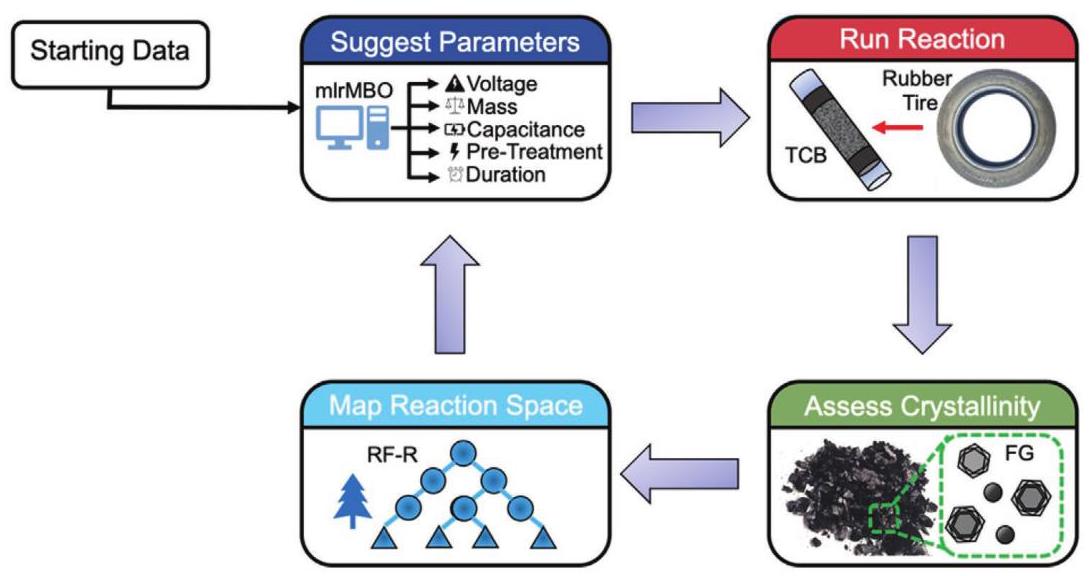

分析结果:贝叶斯优化方案展示了一个系统化的方法,可以使用机器学习模型预测来推荐新原料的合成反应条件。该算法利用过去试验的经验来探索参数空间,根据指定的获取函数在预期性能和不确定性探索之间进行权衡,最终实现石墨烯产率的提高。

分析结果:使用热解橡胶轮胎作为模型废料实施优化过程后,仅经过30次迭代,使用贝叶斯优化算法建议的参数合成的轮胎碳黑衍生闪蒸石墨烯的平均石墨烯产率达到79%,显著高于随机参数值实现的36%(p < 0.0001)。优化过程中结晶效果的改进通过XRD分析和扫描电子显微镜得到了额外验证。结果显示闪蒸石墨烯结晶度的改进取决于在闪蒸焦耳加热参数空间中识别有利区域,包括最佳预处理、质量、脉冲宽度和电荷密度。