Cathode-Electrolyte Interphase Engineering toward Fast-Charging LiFePO4 Cathodes by Flash Carbon Coating

通过闪速碳涂层实现磷酸铁锂正极快充的阴极-电解质界面工程

Jinhang Chen, Obinna E. Onah, Yi Cheng, Karla J. Silva, Chi Hun (Will) Choi, Weiyin Chen, Shichen Xu, Lucas Eddy, Yimo Han, Boris I. Yakobson, Yufeng Zhao*, and James M. Tour*

DOI: 待添加 | 期刊名称: 待添加 | 发表年份: 2024

PDF原文

论文亮点

- 开发了一种快速(10秒内完成)的异位闪速碳涂层方法,可在LFP表面形成均匀的无定形碳层

- 通过引入杂原子(特别是氟)调控阴极-电解质界面(CEI)的形成,显著提升了LFP正极的快充性能和循环稳定性

研究背景

- 磷酸铁锂(LFP)电池因其优异的循环稳定性、安全性和成本效益,广泛应用于电动汽车和储能系统

- 然而,LFP的本征电子电导率和离子扩散系数较低,限制了其倍率性能

- 传统的碳涂层方法存在涂层不均匀、工艺复杂、成本高等问题,需要开发更高效的表面改性技术

研究方法

本研究采用闪速焦耳加热(FJH)方法进行异位碳涂层:

- 将LFP、炭黑和碳源前驱体按85:10:5的质量比混合

- 将混合物装入石英管反应器中,两端安装石墨电极

- 通过外部电容器组施加电压(50-120V),在极短时间内(500ms)产生高温(550-1450°C)

- 前驱体在高温下快速分解,在LFP表面沉积形成均匀的碳涂层

- 通过选择不同的前驱体(PVDF、三聚氰胺等)引入杂原子(F、N等)进行掺杂

- 整个过程在10秒内完成,重复3次脉冲确保前驱体完全分解

主要结论

- 氟掺杂碳涂层的LFP正极表现出最佳性能:0.2C下容量为151mAh/g,10C下仍保持96mAh/g

- FJH碳涂层方法相比传统方法能耗降低约90%,温室气体排放减少约90%,成本显著降低

- 杂原子掺杂促进了无机富集、致密的CEI层形成,改善了电子和离子传输,抑制了副反应

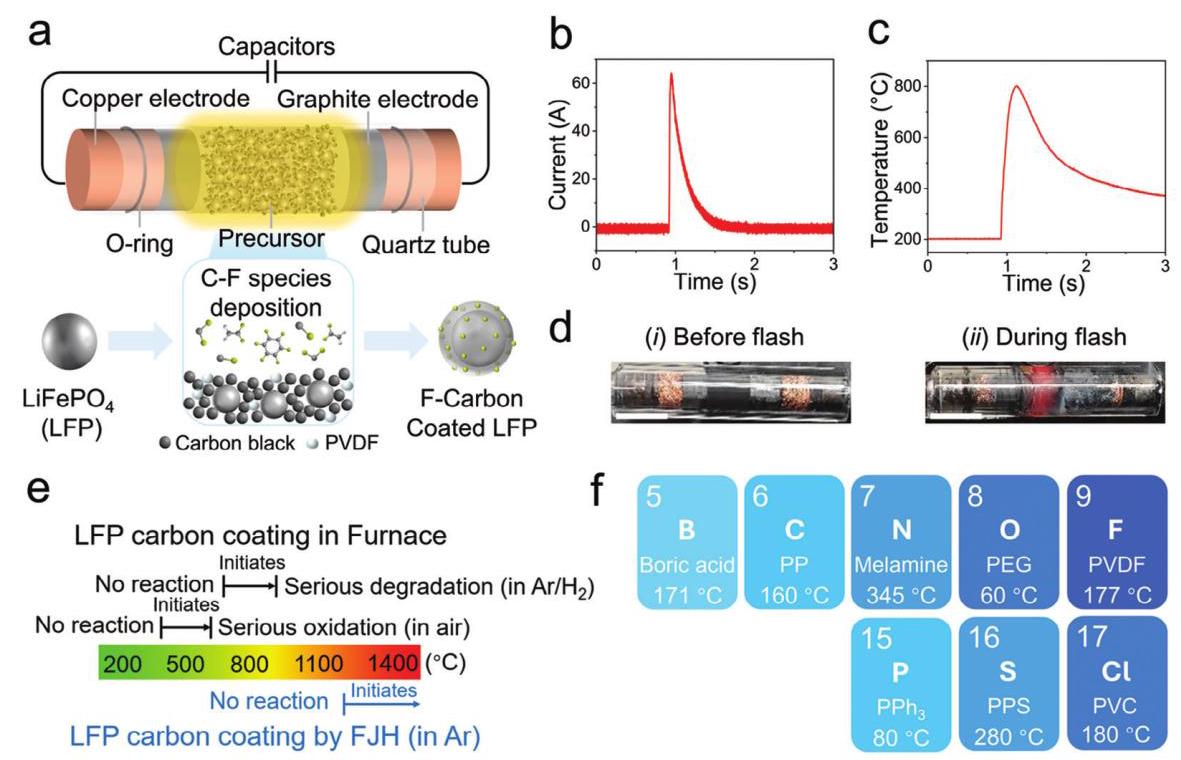

FJH碳涂层过程示意图与温度曲线

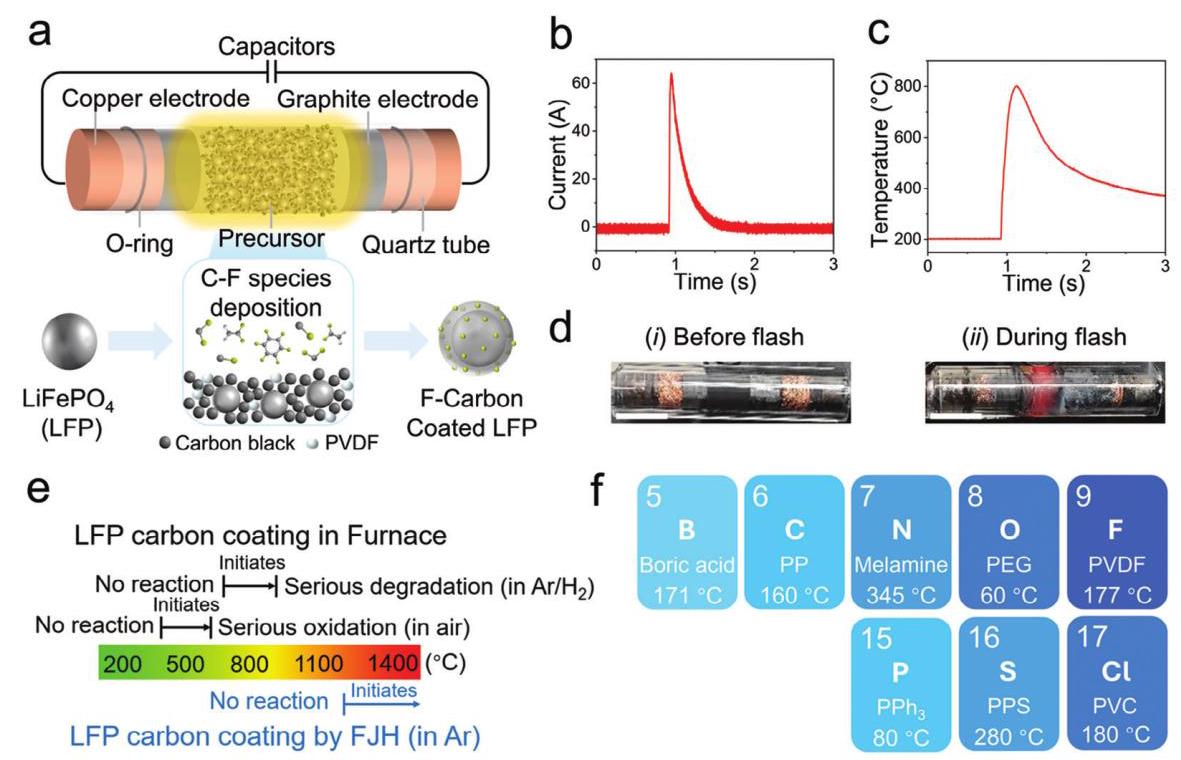

图1: (a)FJH碳涂层过程示意图;(b,c)70V输入电压下的电流和实时温度曲线;(d)反应前后样品照片;(e)LFP在不同加热条件下的热稳定性比较;(f)杂原子掺杂的元素和前驱体

通过FJH方法,可以在极短时间内(10秒)完成碳涂层过程。在70V输入电压下,峰值温度可达约800°C,加热速率约10^4°C/s,冷却速率约10^3°C/s。该方法具有较宽的操作窗口和良好的温度调控能力。

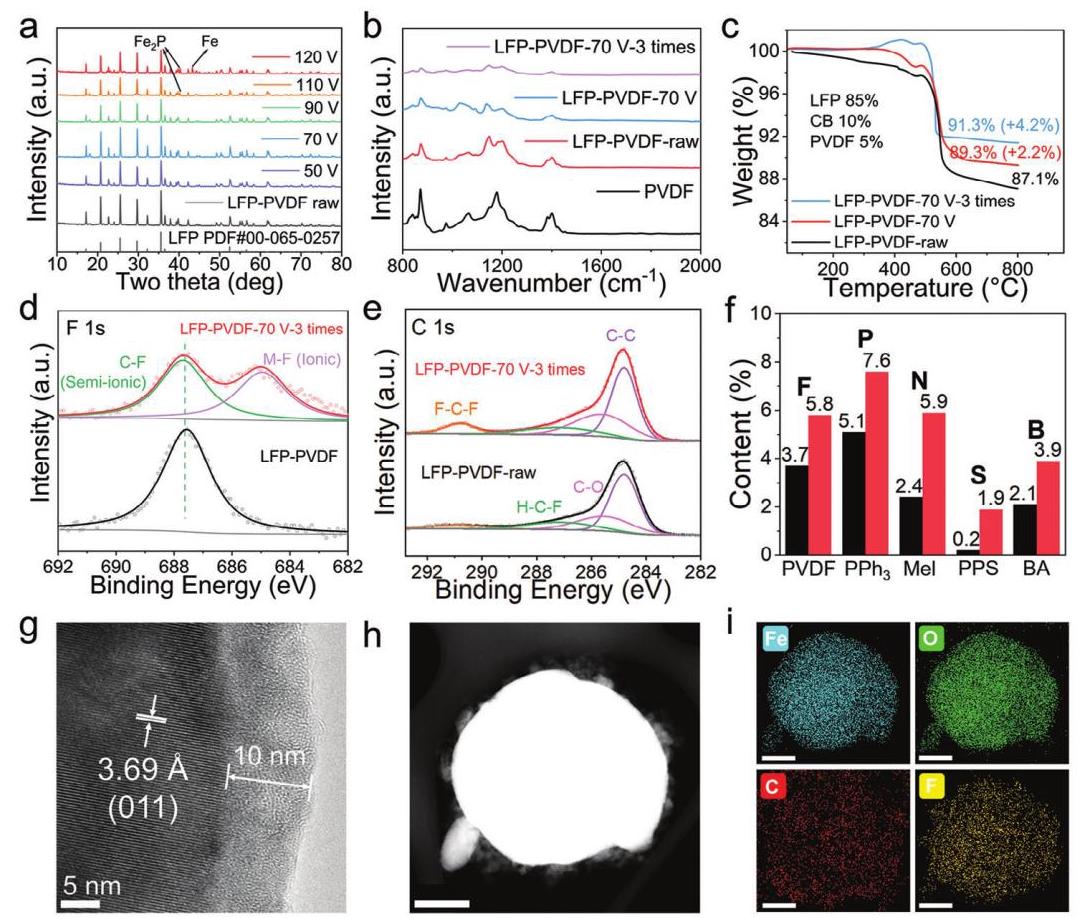

前驱体分解与碳涂层表征

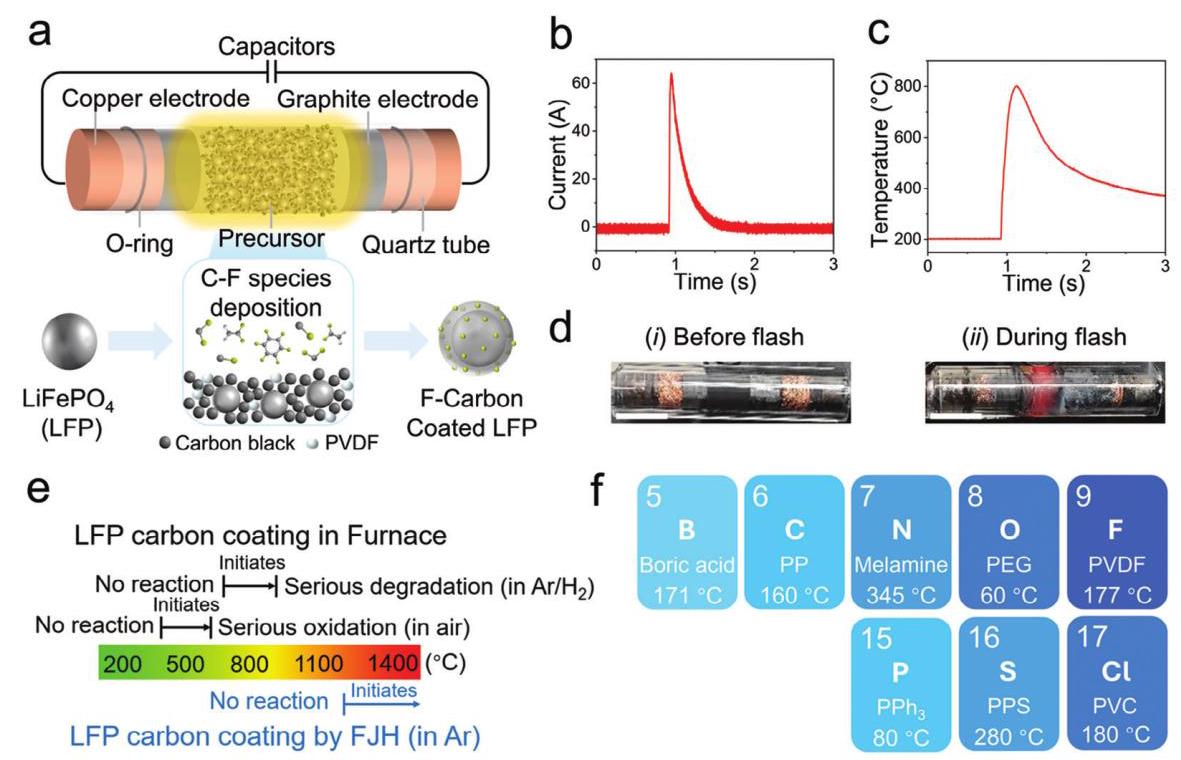

图2: (a)不同输入电压下LFP-PVDF样品的XRD图谱;(b)LFP-PVDF样品FJH处理前后的FTIR谱图;(c)TGA曲线;(d,e)F 1s和C 1s XPS谱图;(f)不同前驱体处理前后的元素比例;(g)F-LFP/C的HRTEM图像;(h,i)HAADF-STEM图像和相应元素分布图

表征结果表明,FJH过程成功分解了前驱体并在LFP表面形成了均匀的碳涂层。XPS分析证实了氟的成功掺杂,HRTEM显示碳层厚度约为10nm。元素分布图证实了F、C、O、Fe元素的均匀分布,表明形成了完整的碳涂层。

电化学性能分析

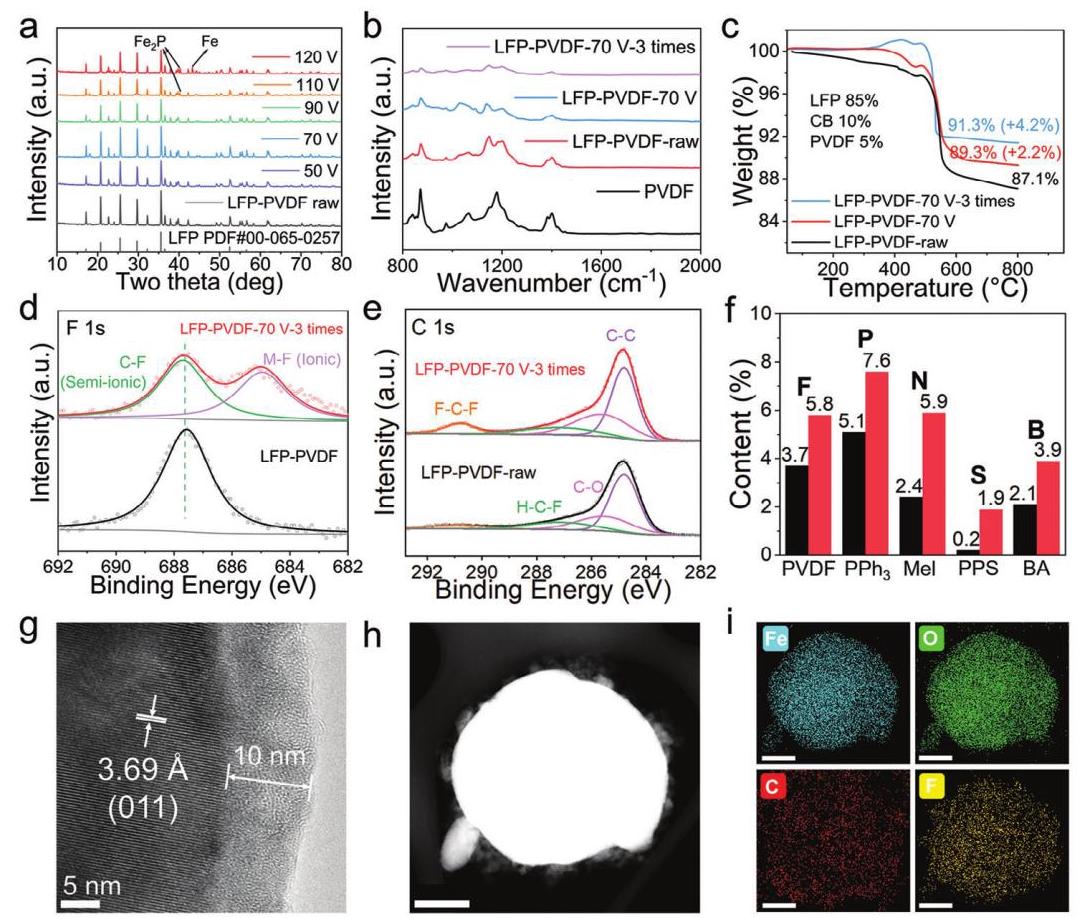

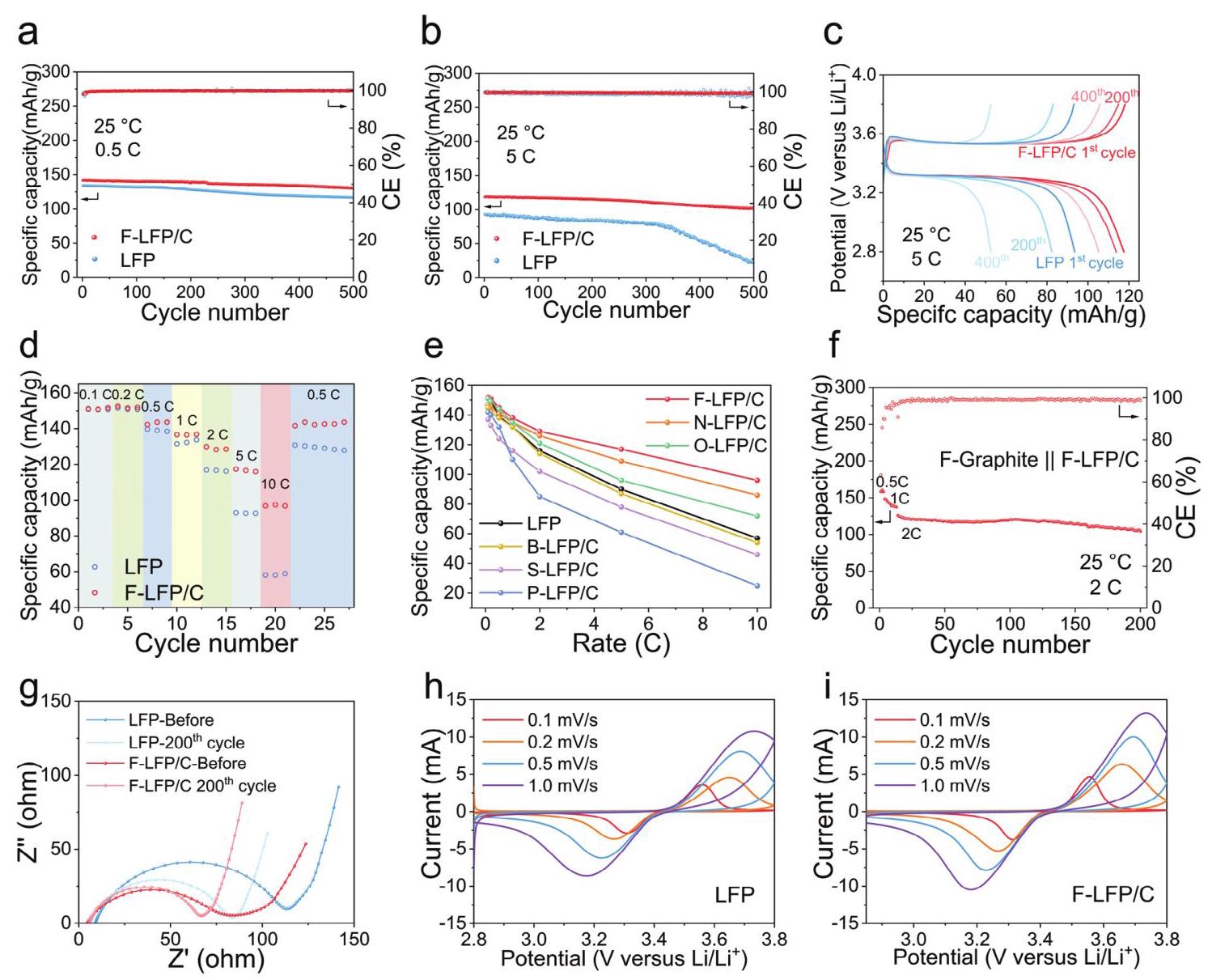

图3: (a,b)LFP和F-LFP/C在0.5C和5C下的循环稳定性;(c)不同循环次数下的充放电曲线(5C测试);(d)不同扫描速率下的容量;(e)使用不同碳源的倍率性能比较;(f)全电池循环稳定性;(g)Nyquist图;(h,i)不同扫描速率下的CV曲线

氟掺杂碳涂层的LFP正极表现出优异的电化学性能:在5C倍率下循环500次后仍保持84%的容量 retention,远高于未涂层LFP的24%。EIS和CV分析表明,碳涂层降低了电荷转移电阻,改善了锂离子扩散动力学。

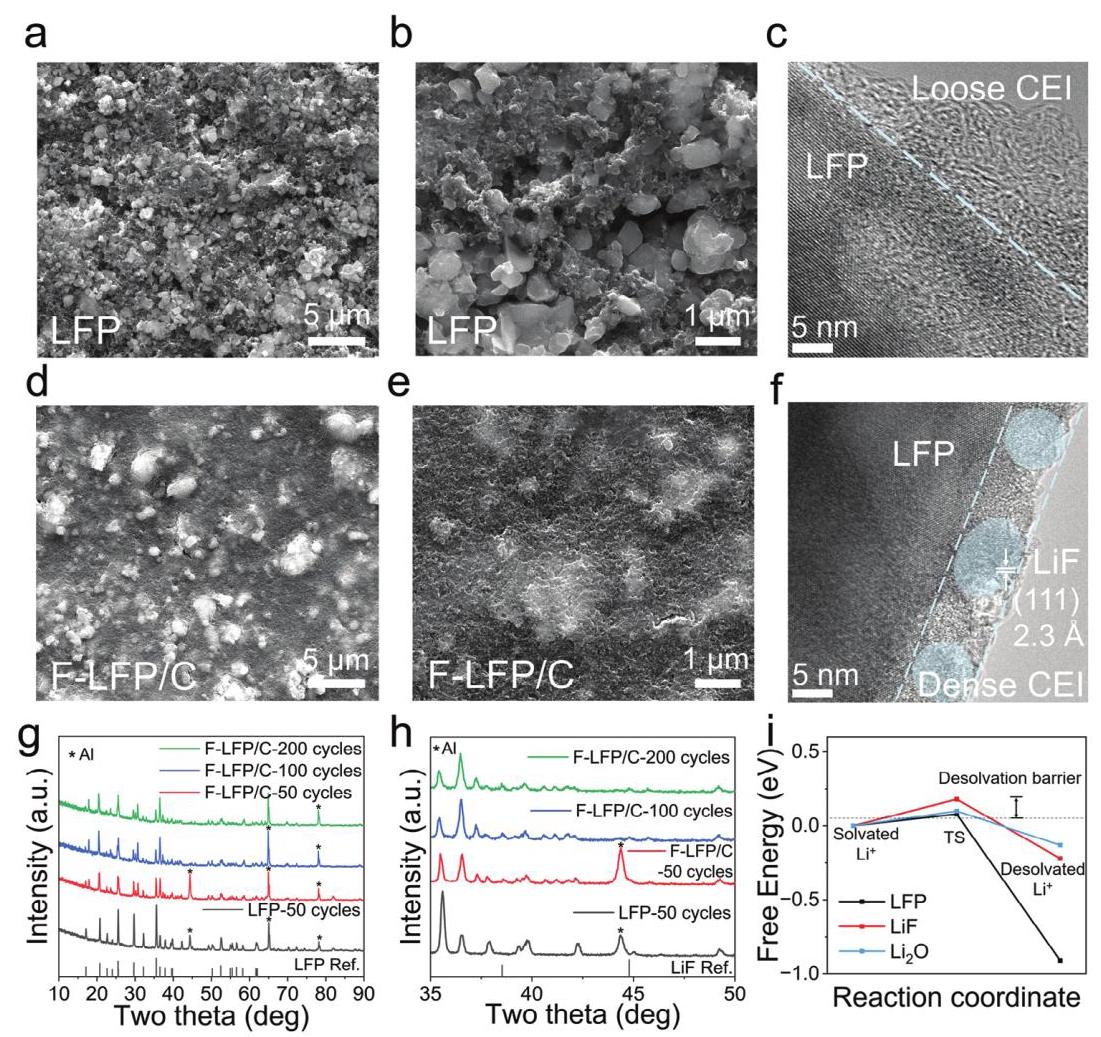

无机富集CEI层的形成

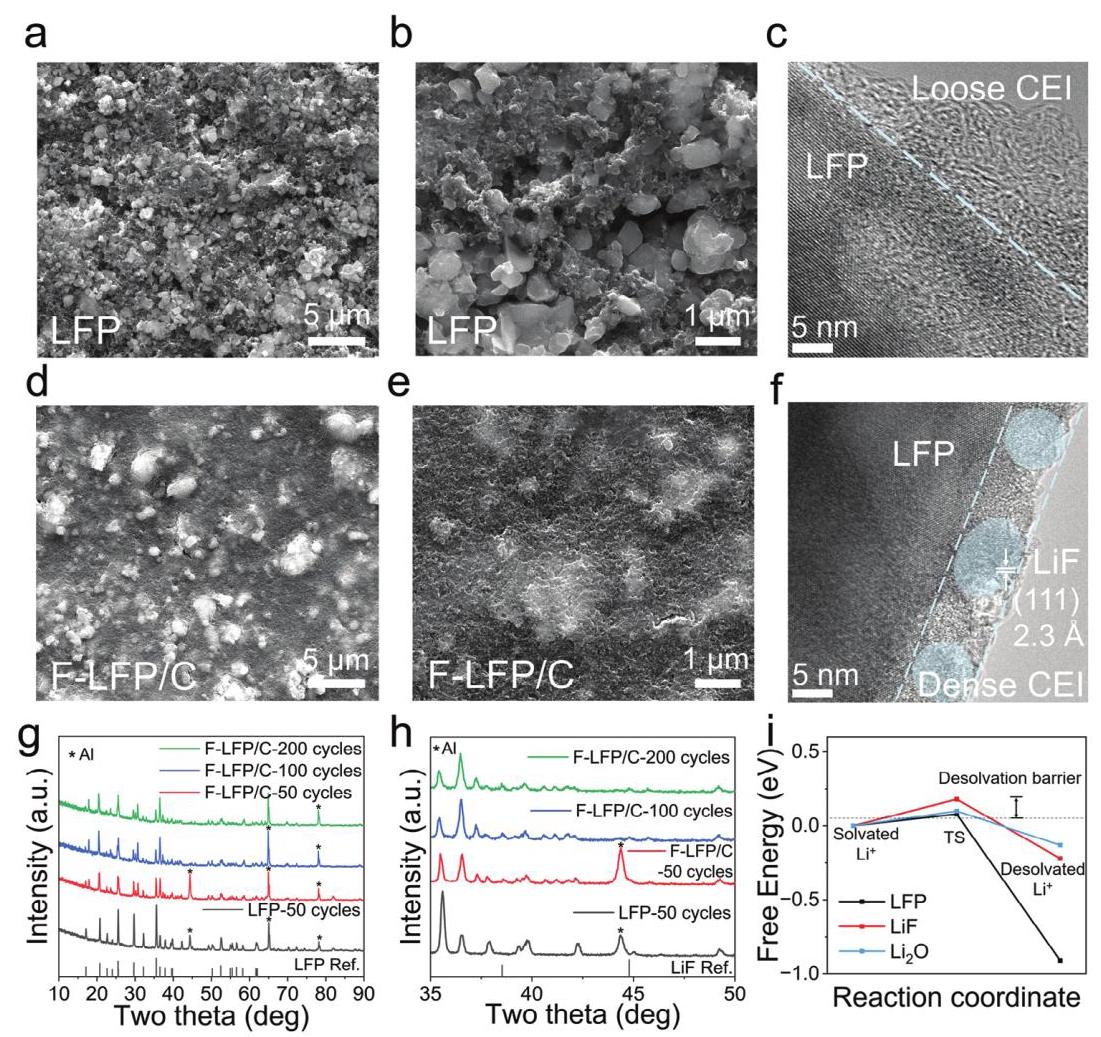

图4: (a,b,d,e)5C测试后LFP和F-LFP/C表面的SEM图像;(c,f)5C测试后LFP和F-LFP/C表面的HRTEM图像;(g,h)循环后的XRD图谱;(i)不同电极表面锂离子脱溶剂化过程的能垒比较

循环后,F-LFP/C表面形成了均匀、致密、结晶化的CEI层,而未涂层LFP表面则形成了不均匀、疏松的CEI层。XRD证实了LiF的形成。致密的CEI层促进了电子和离子传输,限制了副反应,从而提高了电池性能。

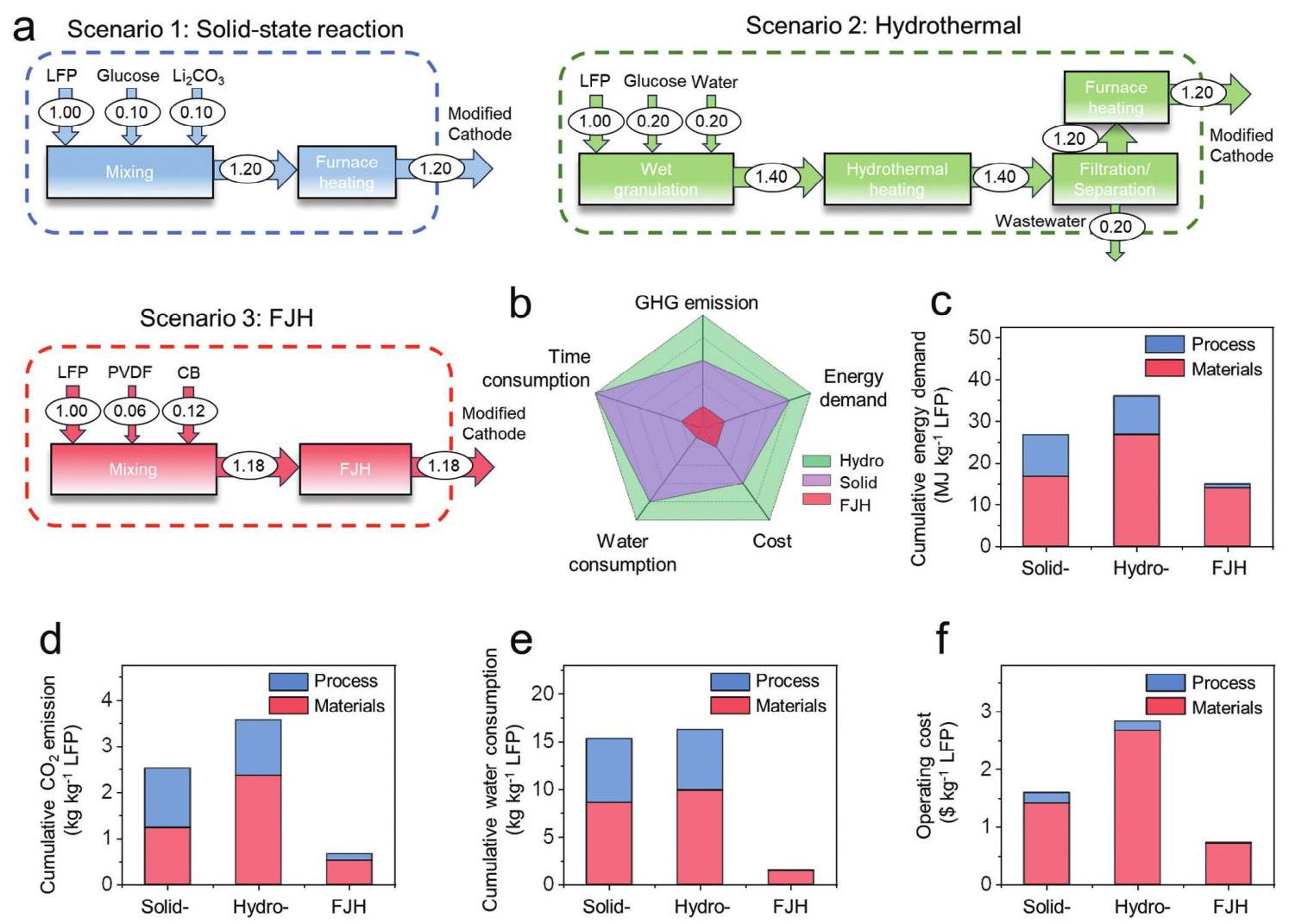

生命周期评估与技术经济分析

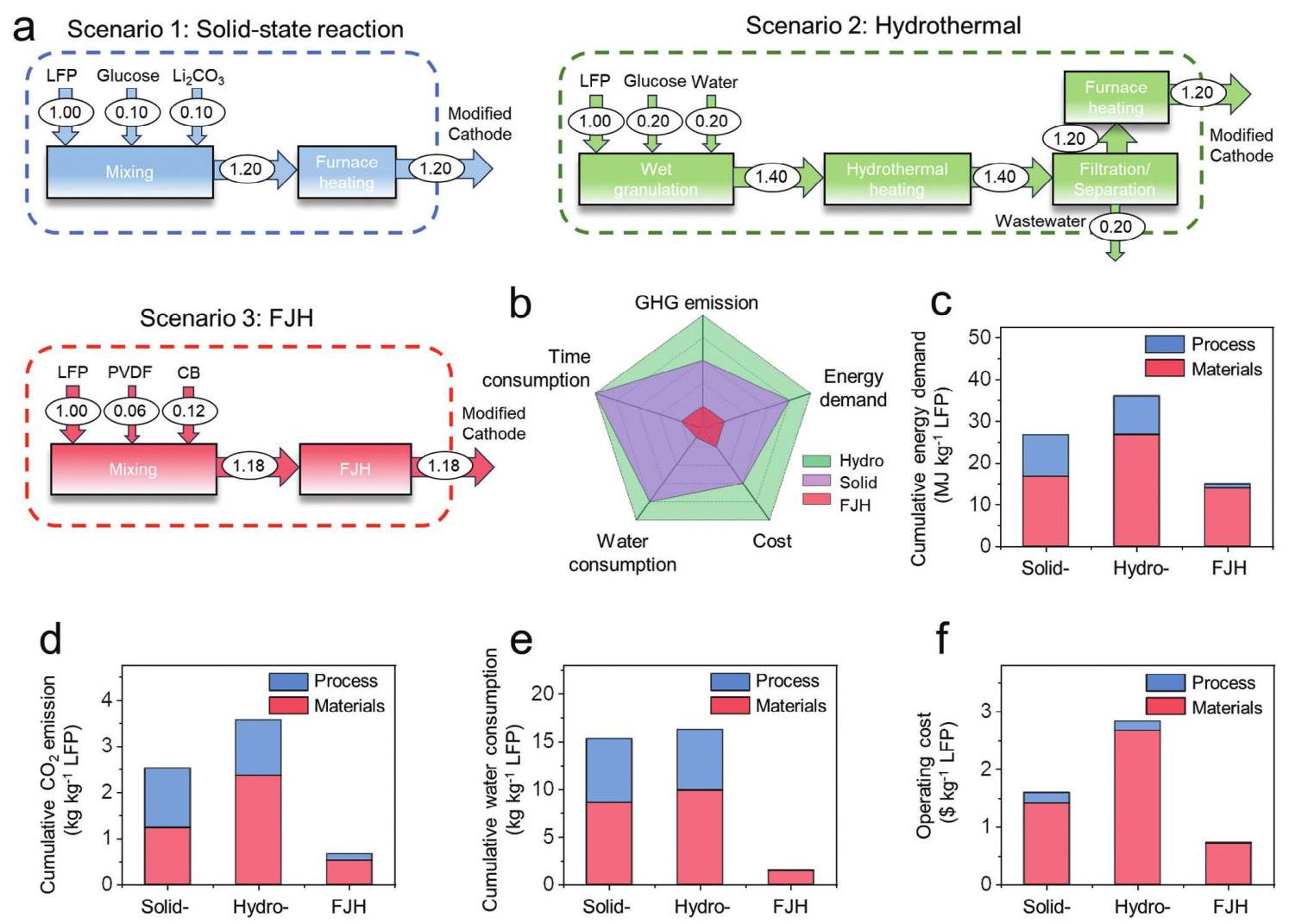

图5: (a)固态法、水热法和FJH过程的物料流分析;(b)三种情景的综合比较;(c)累积能源需求比较;(d)累积温室气体排放比较;(e)技术经济比较

LCA分析表明,FJH过程相比传统方法显著降低了环境影响:能源需求降低约90%,温室气体排放降低约90%,水消耗大幅减少。技术经济分析显示,FJH方法的成本比固态法和水热法分别低54%和74%,具有良好的产业化前景。