研究方法

1. 碳布活化处理

将碳布浸入7M KOH溶液中24小时,真空干燥后在800°C氮气氛围下热解2小时,随后用去离子水冲洗至中性。

2. 前驱体溶液制备

将CoCl₂·6H₂O、FeCl₃·6H₂O和NiCl₂·6H₂O分别溶解在乙醇和HCl混合溶剂中,加入植酸形成金属盐/植酸前驱体溶液。

3. 焦耳加热处理

将前驱体涂覆的碳布置于两个金属夹之间,通过直流电源在约420°C下进行100毫秒的焦耳加热处理。

4. 电化学测试

使用标准三电极系统在1.0 M KOH电解液中进行线性扫描伏安法、塔菲尔斜率、电化学阻抗谱和稳定性测试。

5. 材料表征

采用SEM、TEM、WAXS、XPS、拉曼光谱等多种技术对材料形貌、结构和化学状态进行详细表征。

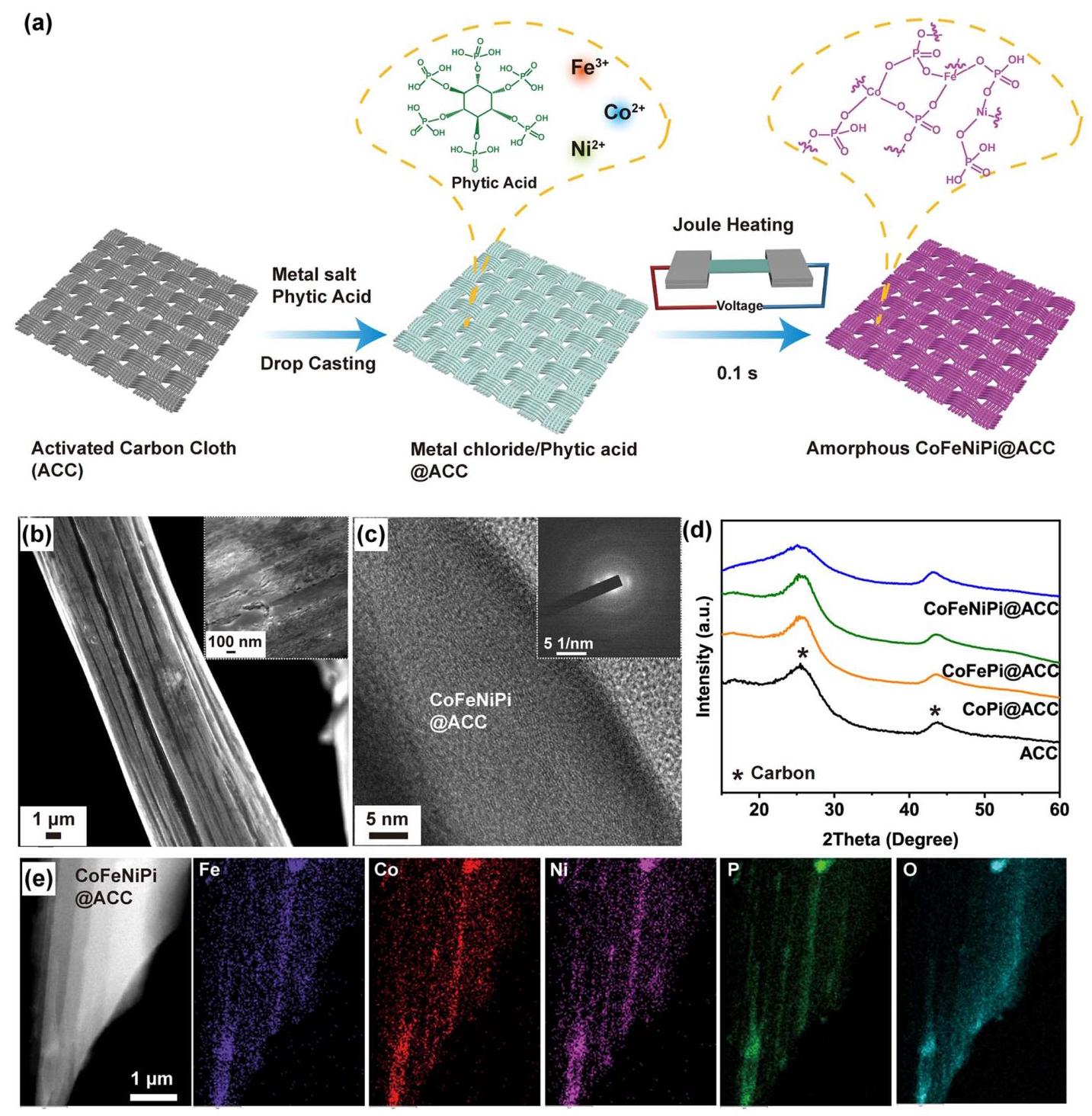

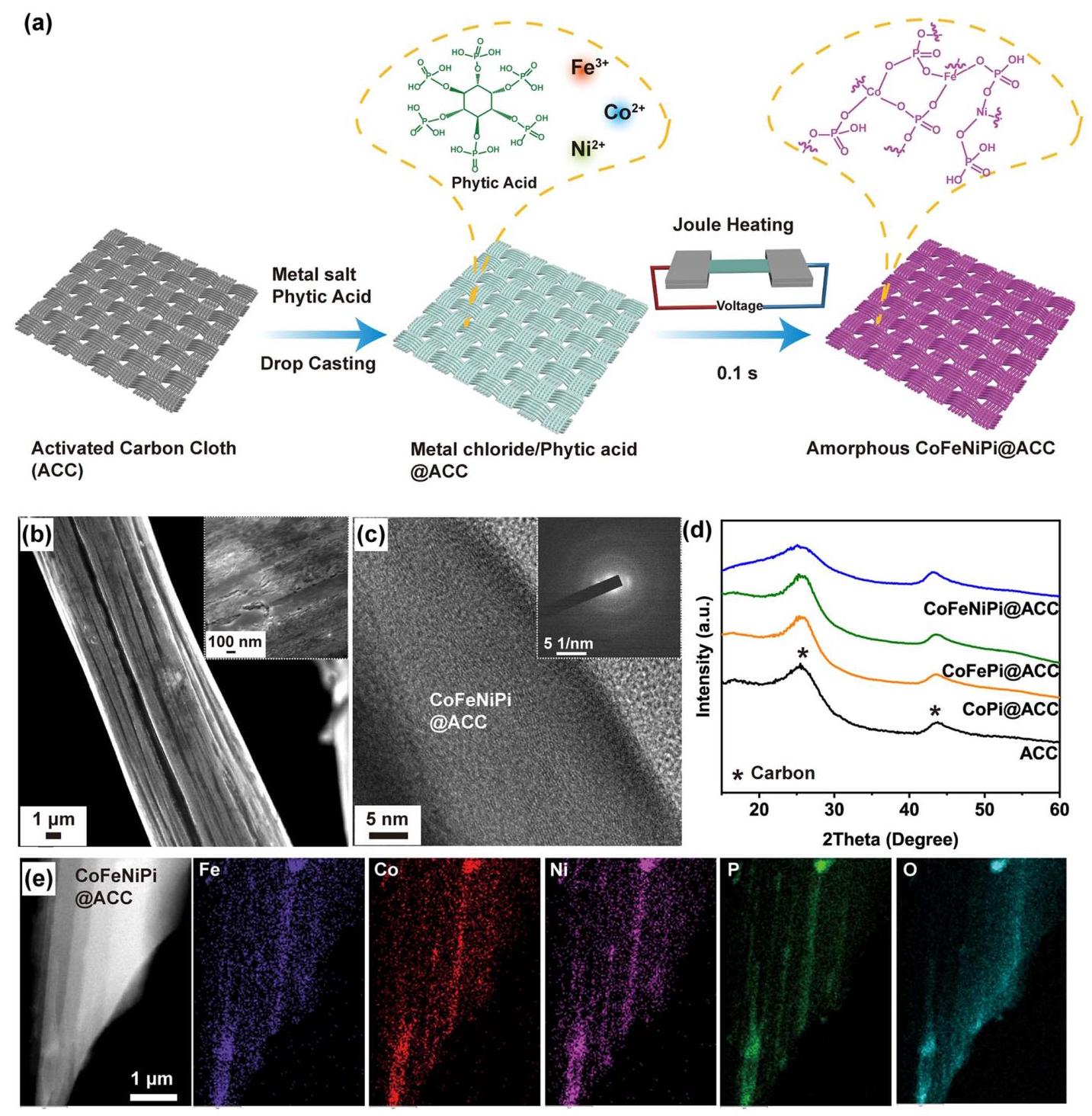

图1: CoFeNiPi@ACC的制备与表征

图1 (a)非晶CoFeNiPi@ACC的焦耳加热示意图 (b)SEM图像 (c)HR-TEM和SAED图像 (d)WAXS光谱 (e)HAADF-STEM和EDS元素分布图

分析结果

焦耳加热处理成功在碳布纤维上形成了均匀的非晶CoFeNi磷酸盐涂层,厚度约为165纳米。HR-TEM和SAED分析证实了材料的非晶性质,只观察到石墨碳的晶格条纹。WAXS光谱显示所有样品在25°和43°附近只有两个宽峰,归属于石墨碳。EDS mapping证实了Co、Fe、Ni、O和P元素在碳纤维上的均匀分布,各金属原子浓度接近(1-2 at%),P与O的比例约为1:4。

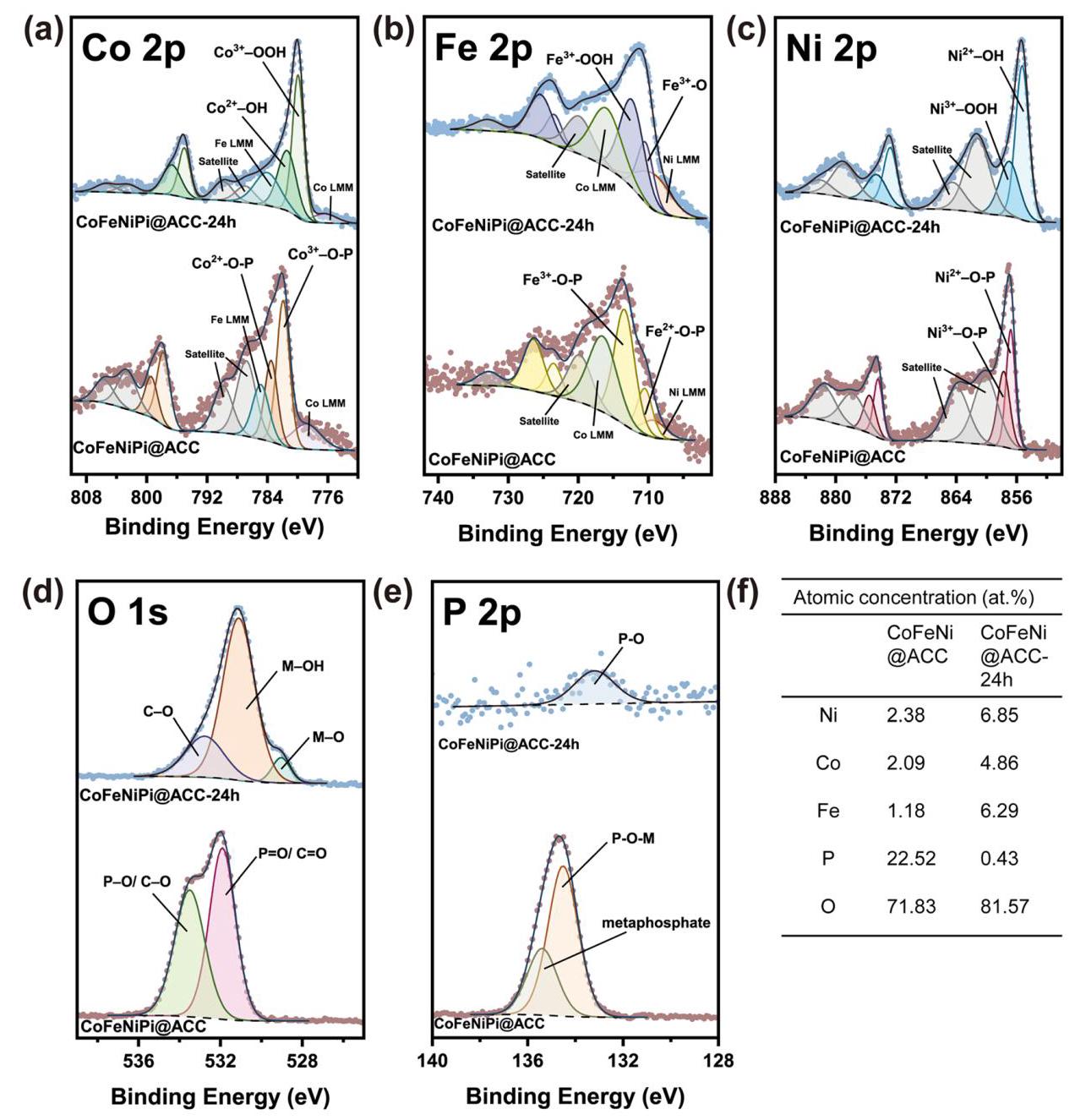

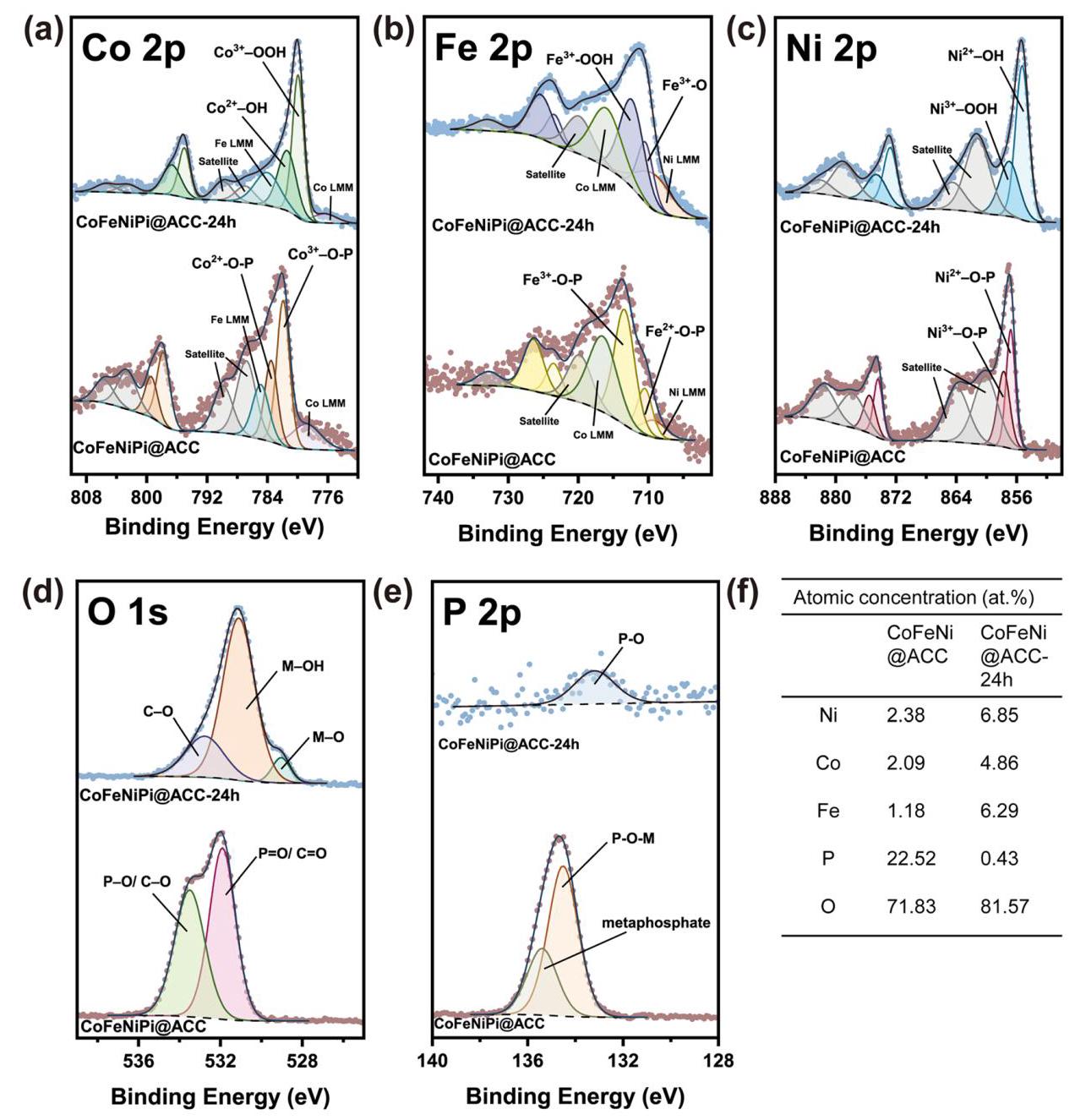

图2: XPS分析结果

图2 CoFeNiPi@ACC和CoFeNiPi@ACC-24h样品的XPS分析:(a)Co 2p (b)Fe 2p (c)Ni 2p (d)O 1s (e)P 2p光谱 (f)原子浓度

分析结果

XPS分析证实了混合金属磷酸盐结构的形成。Co 2p光谱中在783.5和781.9 eV处的峰对应于Co²⁺/Co³⁺-O-P;Fe 2p光谱中在710.5和713.5 eV处的峰对应于Fe²⁺/Fe³⁺-O-P;Ni 2p光谱中在856.7和857.7 eV处的峰对应于Ni²⁺/Ni³⁺-O-P。这些结果表明在焦耳加热处理过程中,金属阳离子从盐前驱体被氧化。P 2p光谱中在134.5和135.4 eV处的峰分别归属于P-O-金属键和PO₃⁻离子,而约129 eV处与金属-P键相关的峰缺失,表明焦耳加热后只形成了磷酸盐物种。

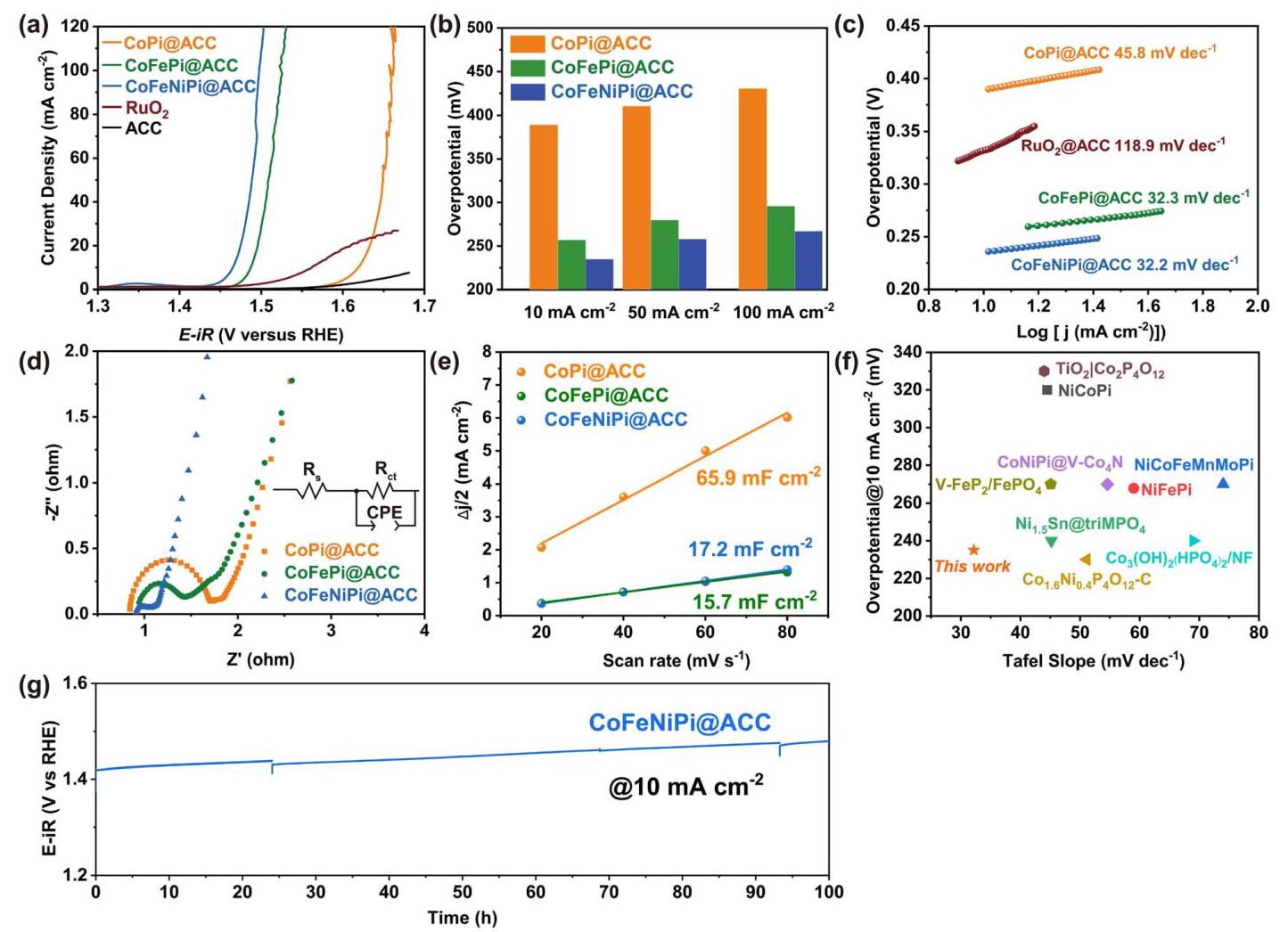

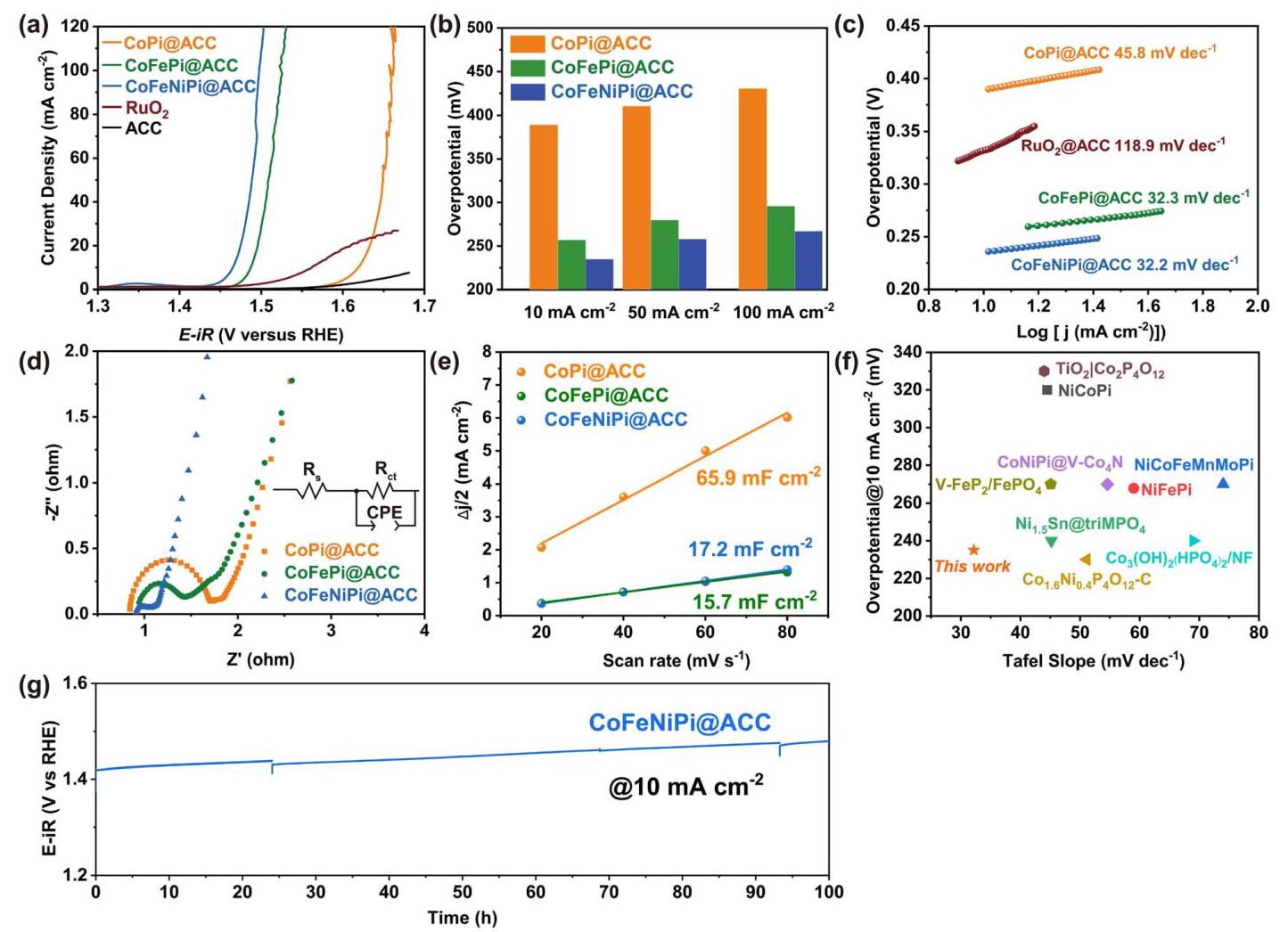

图3: 电催化OER性能

图3 (a)iR校正的OER极化曲线 (b)过电位柱状图 (c)塔菲尔图 (d)Nyquist图 (e)Cdl值图 (f)OER性能对比 (g)计时电位曲线

分析结果

CoFeNiPi@ACC表现出最佳的OER性能,在10 mA cm⁻²电流密度下仅需235 mV的过电位,明显优于CoFePi@ACC(257 mV)、CoPi@ACC(389 mV)和商业RuO₂@ACC(332 mV)。塔菲尔斜率分析显示CoFeNiPi@ACC和CoFePi@ACC具有相似的低塔菲尔斜率(32.2和32.3 mV dec⁻¹),表明快速的OER表面动力学。EIS分析显示三元金属磷酸盐FeCoNiPi@ACC具有最低的电荷转移电阻(Rct=0.22Ω),强调了Fe和Ni在增强电导率和促进表面电荷转移动力学中的重要作用。长期稳定性测试表明CoFeNiPi@ACC在10 mA cm⁻²电流密度下100小时内保持相对稳定的OER过电位(250 mV)。

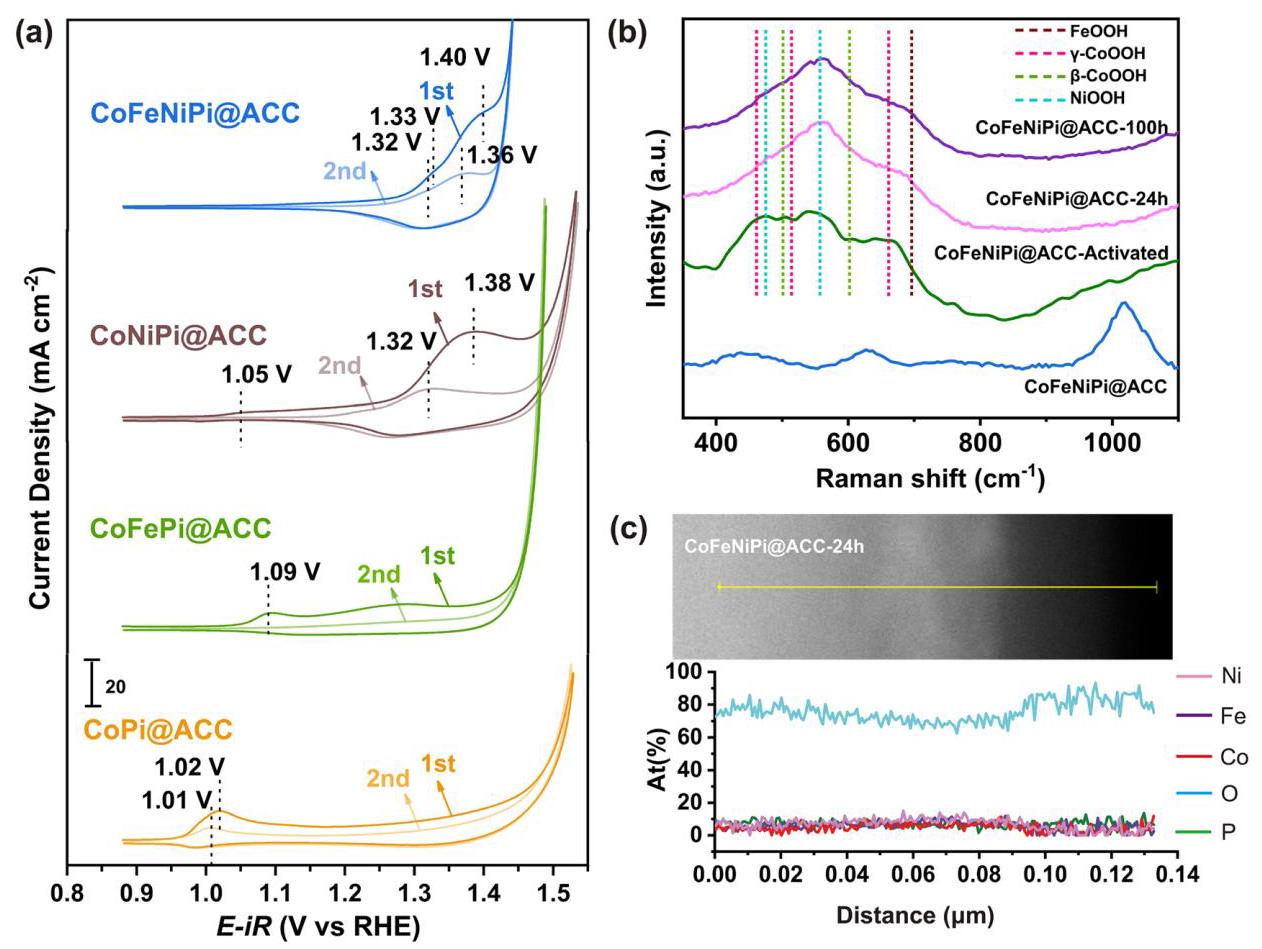

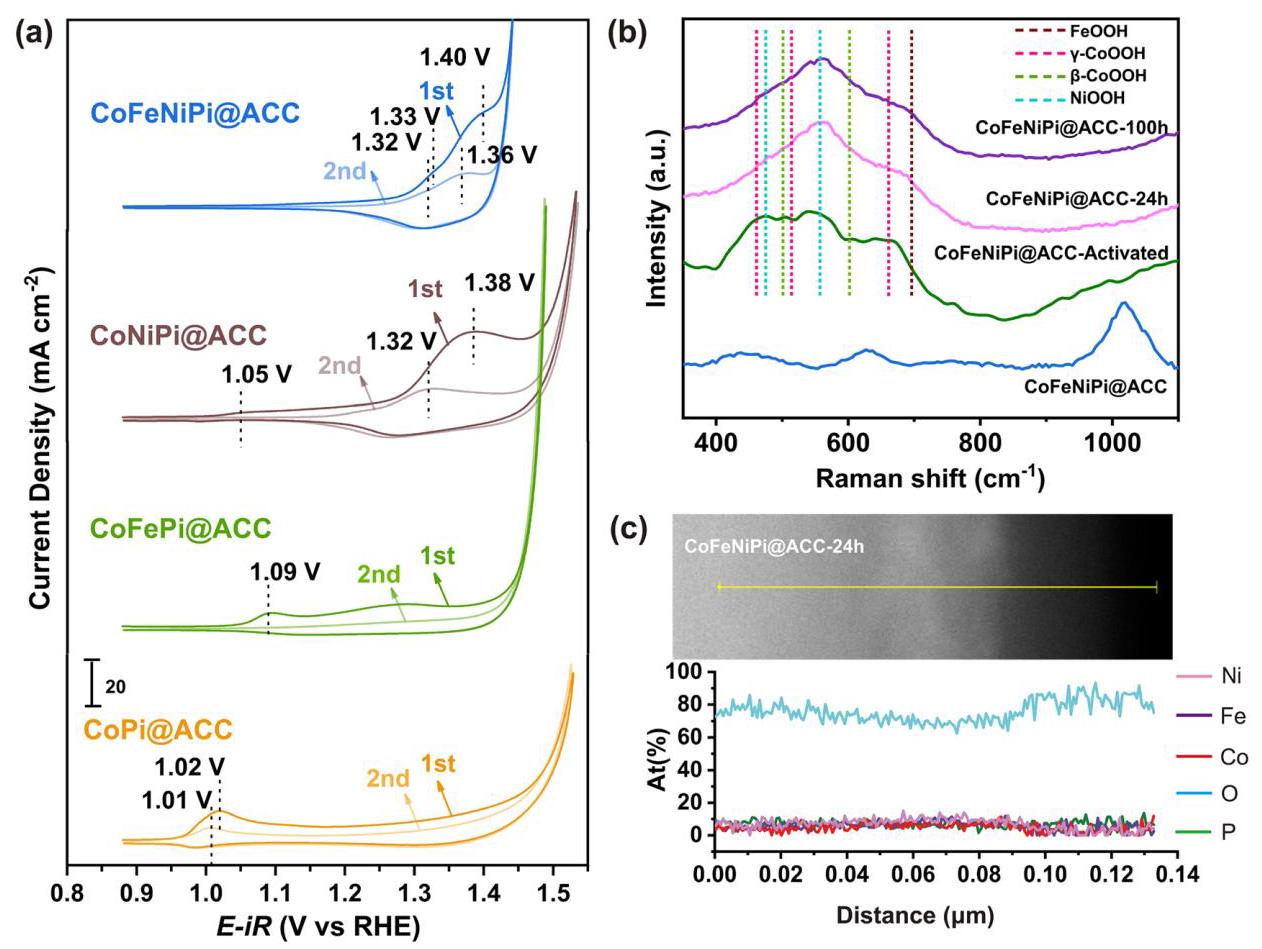

图4: 表面重构分析

图4 (a)伪电容行为 (b)拉曼光谱 (c)EDS线扫描分析

分析结果

CV分析显示所有样品在第一循环中比第二循环显示更大的伪电容电荷,表明不可逆的表面重构和氧氢氧化物演化。拉曼光谱分析表明,新制备的CoFeNiPi@ACC在1020 cm⁻¹处有强反射峰,归属于PO₄的对称伸缩振动模式。激活后的样品在400-700 cm⁻¹范围内显示更宽的谱带,具有对应于γ-CoOOH、β-CoOOH、FeOOH和NiOOH的组分反射峰。经过24和100小时计时电位测试后,1020 cm⁻¹处的拉曼反射几乎完全消失,表明磷酸盐基团分解并表面重构为相应的氧氢氧化物。EDS线扫描分析显示,经过24小时计时电位测试后,表面氧含量增加至80-90 at%,磷含量显著降低至不足10 at%,表明表面重构和氧氢氧化物形成。