结构表征与分析

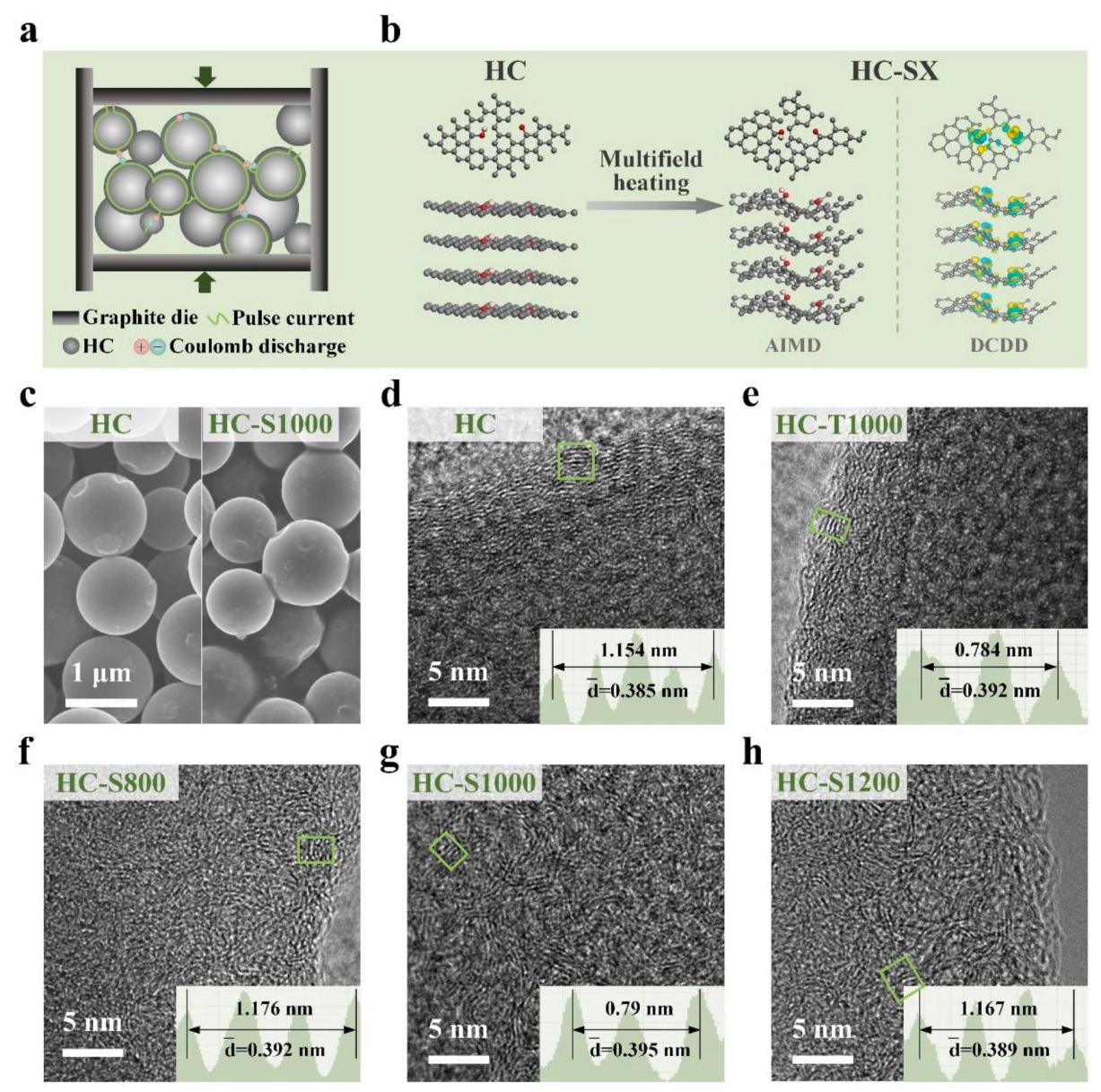

图1. (a) 烧结过程加热机理示意图,(b) 烧结过程的从头算分子动力学(AIMD)模拟和微分电荷密度分布(DCDD),(c) SEM和(d-h) HC、HC-T1000、HC-S800、HC-S1000和HC-S1200的TEM图像

研究结果表明,在电、热和压力场的多场加热集成下,硬碳结构得到极大改善。SEM图像显示,与HC和HC-T1000的清晰颗粒形态伴随一些碎片不同,HC-SX的碳球都呈现出相互粘连的形状,类似于"煮熟的粽子",碎片颗粒再次熔融到球体中,温度越高,熔融效果越明显。

HRTEM进一步观察样品的微观结构,发现原始HC由厚而众多的短程有序石墨烯层组成。管式炉处理后的HC-T1000厚度减小,无序度略有增加。然而,经SPS处理的HC-SX表现出由薄且局部扭曲的石墨状域组成的涡旋层结构。随着温度的升高,弯曲程度变得更加明显,石墨状域的长度增加。