结果与分析:原位TEM观察焦耳加热过程

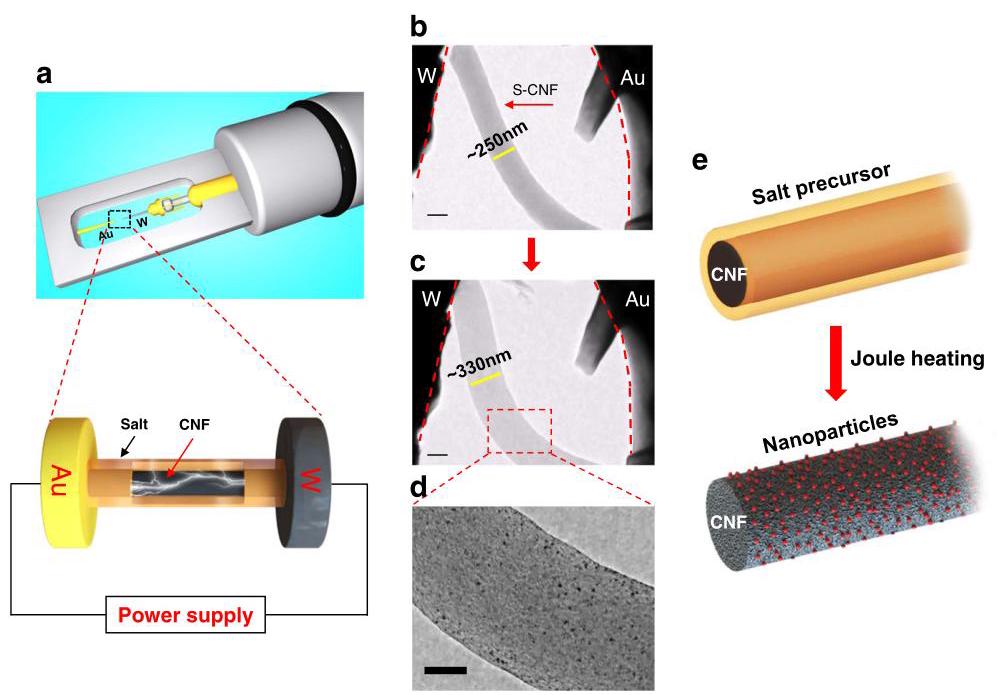

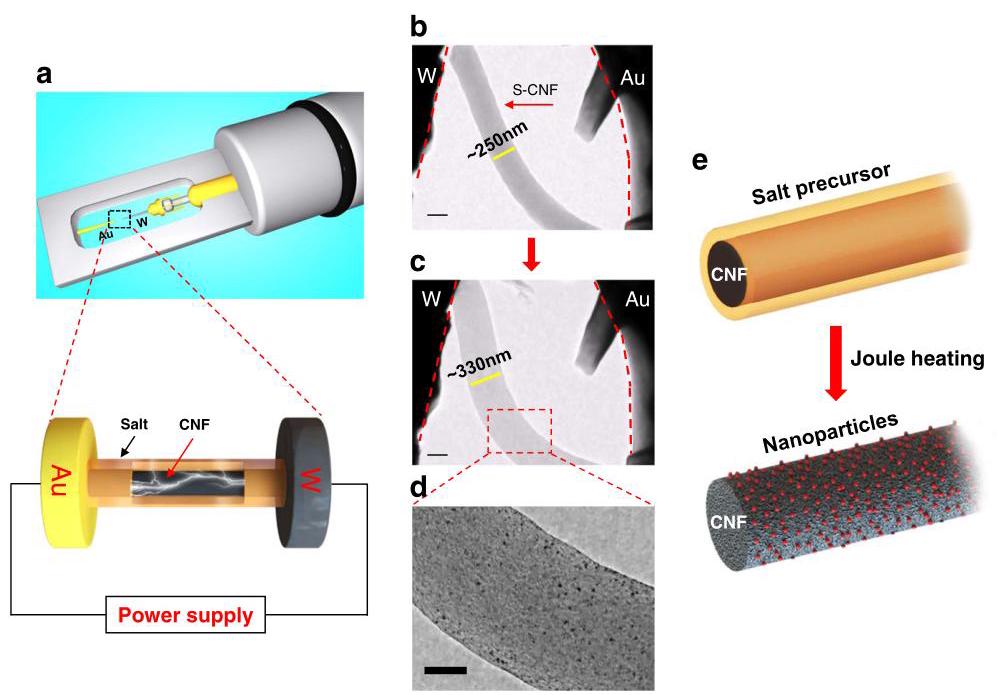

研究通过原位TEM观察发现,在焦耳加热过程中,负载盐的碳纳米纤维(CNF)突然膨胀,直径从约250nm迅速增加到330nm,同时在CNF基底上形成了暗对比度的纳米粒子。这一过程表明纳米粒子的形成与CNF的结构变化密切相关。

Zhennan Huang1,9, Yonggang Yao2,9, Zhenqian Pang3,9 等

通讯作者: Teng Li3□, Liangbing Hu2□4, Reza Shahbazian-Yassar1

DOI: 10.1038/s41467-020-20084-5 | Nature Communications | 2020

研究通过原位TEM观察发现,在焦耳加热过程中,负载盐的碳纳米纤维(CNF)突然膨胀,直径从约250nm迅速增加到330nm,同时在CNF基底上形成了暗对比度的纳米粒子。这一过程表明纳米粒子的形成与CNF的结构变化密切相关。

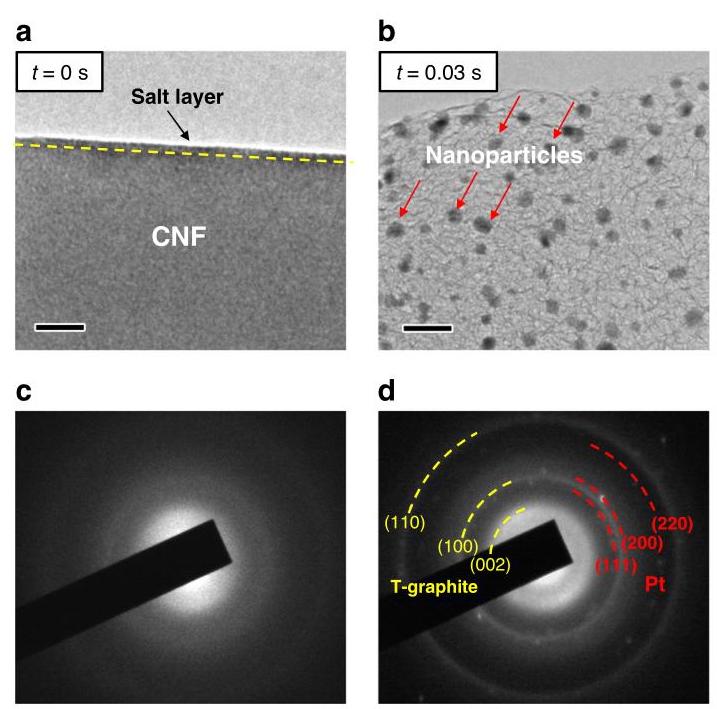

SAED分析表明,原始CNF为无定形结构,焦耳加热后转变为多晶结构。最外两个环测量为2.12Å和1.23Å,分别对应石墨的(100)和(110)面。内侧环测量为3.46Å,大于典型石墨基面间距(3.35Å),但与无序晶体(涡轮层)碳结构(T-石墨)匹配良好。纳米粒子被确认为金属Pt,其d间距与FCC Pt晶体结构匹配良好。

EDS定量分析显示,焦耳加热后CNF中氮和氧元素含量显著降低,分别从13.0wt%和4.3wt%降至2.0wt%和1.3wt%,表明高温下以气体形式挥发了非碳元素。碳含量从82.7wt%增加到96.7wt%,证明焦耳加热过程的温度远高于1573K。非碳元素的去除导致碳纳米结构交联在一起,扩大了碳基面并在边缘形成缺陷。

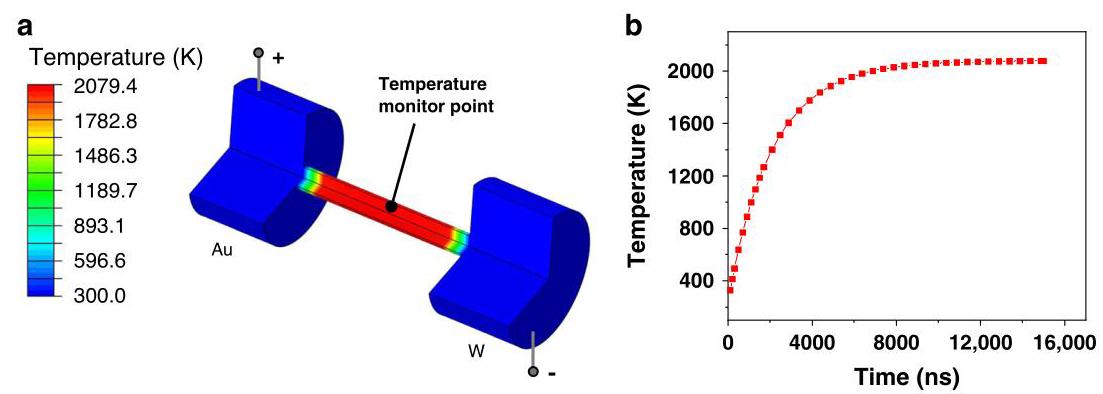

有限元分析显示,在施加约40µW输入功率后,CNF中心区域在约10µs时达到约2000K的热平衡温度。温度在4µs内迅速升高到约1600K,表明焦耳加热过程具有极快的加热速率和极高的温度,这为无定形碳向涡轮层石墨的相变提供了必要条件。

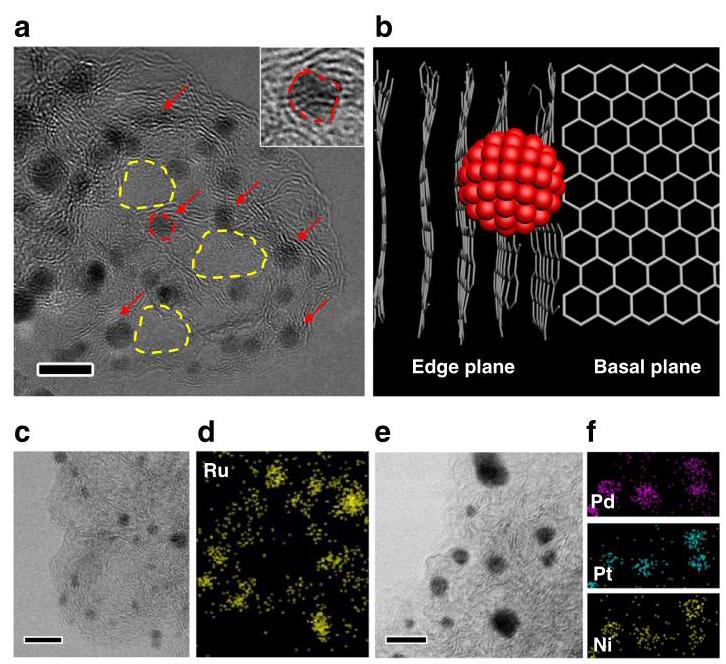

HRTEM和STEM表征发现,纳米粒子主要位于皱纹状边缘面,而较少存在于平滑的碳基面上。边缘面下方的边缘层大大扩展和扭曲,表明T-石墨的边缘面是纳米粒子成核和稳定的优选位点。这一现象不仅适用于Pt纳米粒子,也适用于Ru以及三元PdPtNi纳米粒子,证明了该机制的普适性。

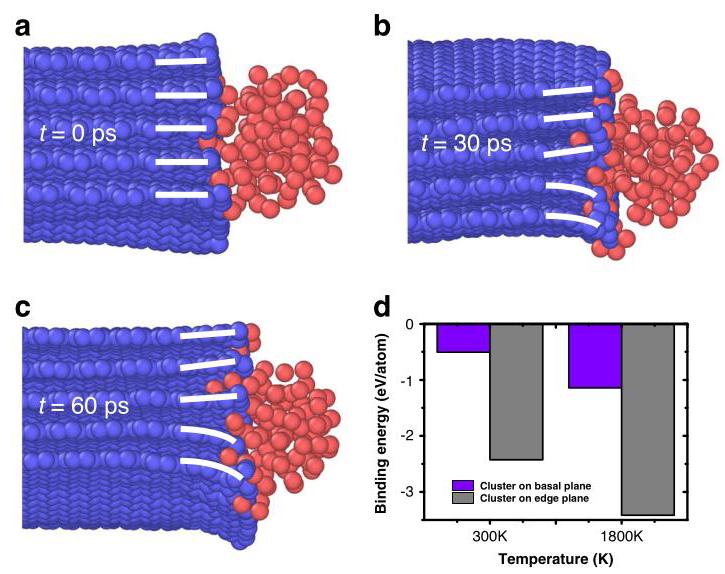

分子动力学模拟表明,Pt与碳的结合能(-8.51eV/原子)显著高于Pt团簇的内聚能(-5.37eV/原子)。在高温下,Pt倾向于分布在含有碳悬键的区域,而不是加入相邻团簇形成更大的纳米粒子。在1800K下,Pt团簇能够保持其位置,部分原子倾向于插层到层间,增强了与边缘面的结合。

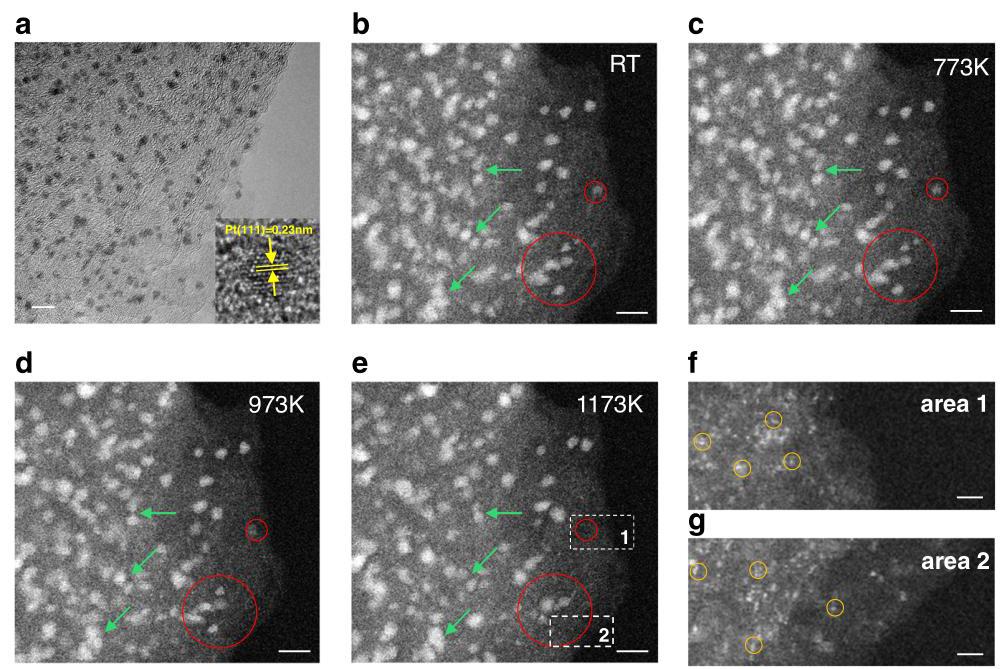

原位加热研究表明,即使在1173K的高温下,超小Pt纳米粒子仍然良好分散在CNF上,没有明显的聚集现象。统计分析显示,约78%的纳米粒子几乎不动,仍与室温位置大部分重叠;约16%的纳米粒子消失;只有约4%的新纳米粒子出现。平均尺寸没有变化,但纳米粒子的总面积减少了12.4%,表明部分纳米粒子可能转化为单原子分散在基底上。