Rapid, Universal Surface Engineering of Carbon Materials via Microwave-Induced Carbothermal Shock

通过微波诱导的碳热冲击实现碳材料的快速、通用表面工程

第一作者: Geng Zhong, 通讯作者: Liangbing Hu*

所属大学: University of Maryland

DOI: 10.1002/adfm.202010968

PDF原文

期刊名称: Advanced Functional Materials

发表年份: 2021

论文亮点

- 开发了一种快速表面工程策略,处理时间少于10秒,效率极高。

- 方法具有高度通用性,可应用于多种碳材料和催化剂前驱体,无需复杂化学处理。

研究背景

- 碳材料在能源转换和存储设备中广泛应用,但由于表面惰性,需要进一步改性以提高性能。

- 传统表面改性方法如化学氧化和热气体化存在处理复杂、耗时、环境问题等缺点。

- 需要开发一种简单、高效、环保的表面工程策略来克服这些限制。

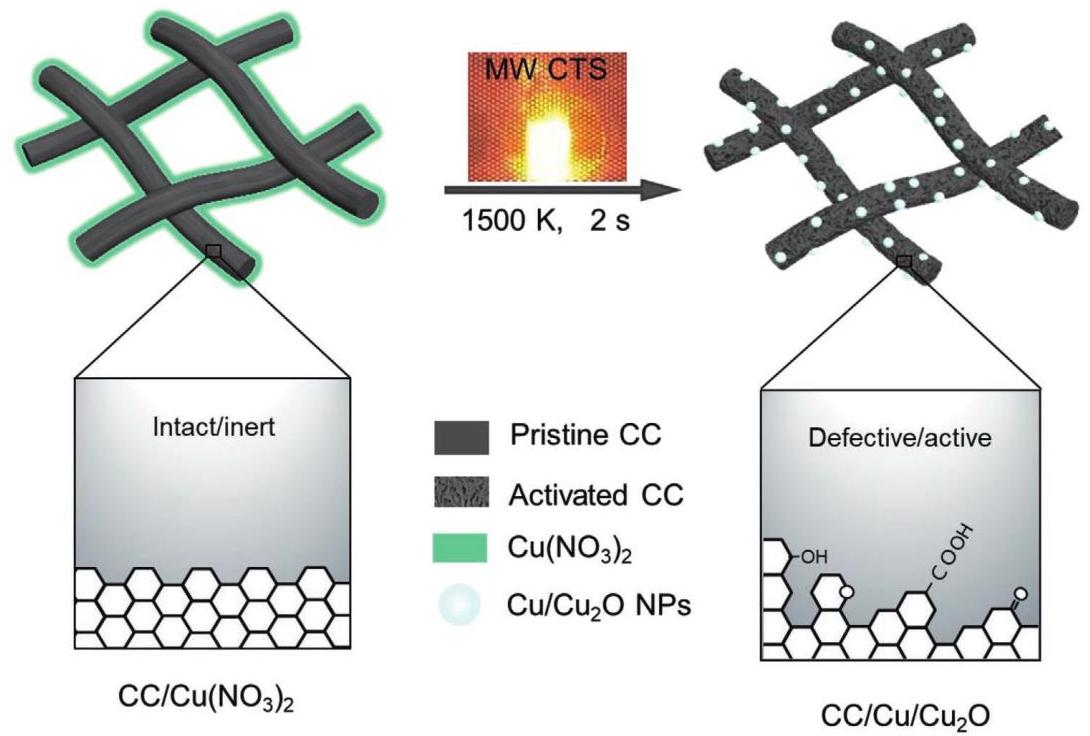

研究方法

本研究采用微波诱导的碳热冲击方法进行碳材料的快速表面工程,具体步骤如下:

- 使用商业碳纤维布(CC)和Cu(NO₃)₂作为起始材料。

- 将CC浸入Cu(NO₃)₂水溶液中,在80°C下干燥,制备CC/Cu(NO₃)₂前驱体。

- 将前驱体放入充满空气的家用微波炉中,进行碳热冲击。

- 微波加热时,温度在5秒内迅速升至约1500K,并维持2秒。

- 高温下,盐前驱体分解形成CuO_x,进一步转化为Cu和Cu₂O催化纳米粒子。

- 催化纳米粒子促进邻近碳位点的氧化,形成多尺度缺陷、含氧官能团和金属/金属氧化物纳米粒子。

- 整个 process 无需强氧化剂或危险化学品,安全环保。

主要结论

- 成功演示了微波诱导碳热冲击策略,可在几秒内快速引入缺陷、催化纳米粒子和含氧官能团。

- 改性后的碳材料在锂金属电池中表现出优异的电化学性能,如更低的过电位和更好的循环稳定性。

- 方法具有高度通用性,可扩展到不同碳材料(如碳纤维、石墨片、碳化木)和催化剂前驱体。

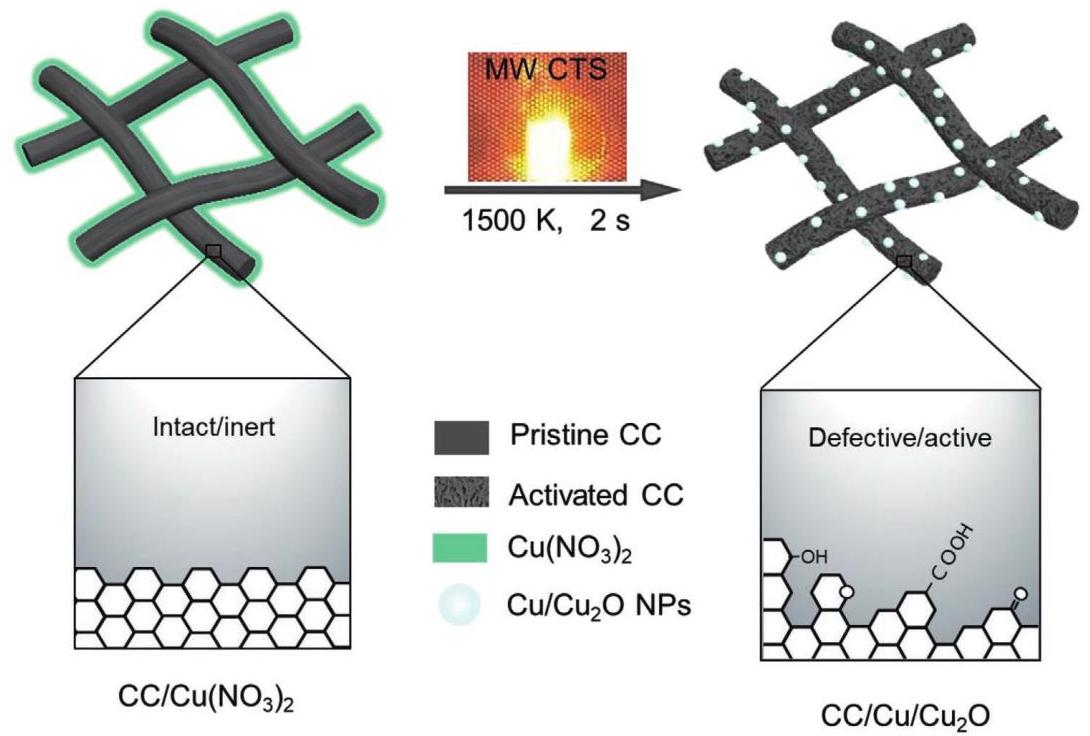

图1: 快速表面工程示意图

图1: 展示碳材料快速表面工程的示意图。原始CC浸渍Cu(NO₃)₂前驱体溶液,然后进行微波碳热冲击,形成活化CC,具有多尺度缺陷、含氧官能团和金属/金属氧化物纳米粒子。

分析结果: 该示意图直观地展示了整个表面工程过程的快速性和高效性。微波诱导的碳热冲击在几秒内完成,避免了传统方法的长时间处理,同时确保了均匀的表面改性。

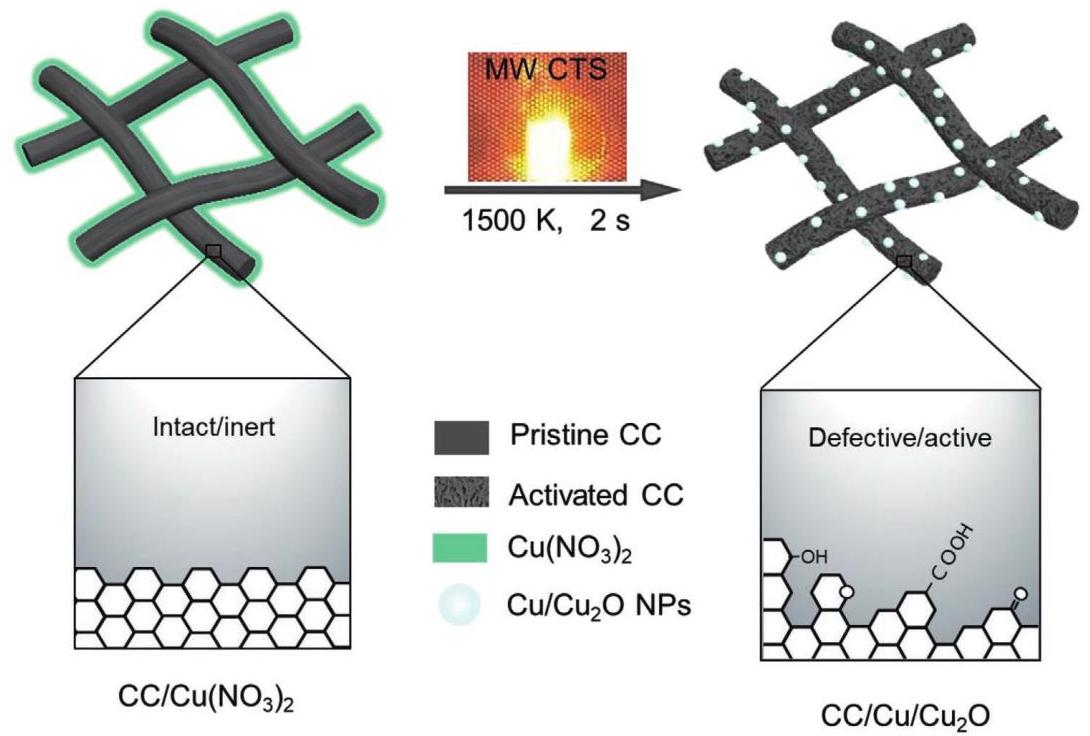

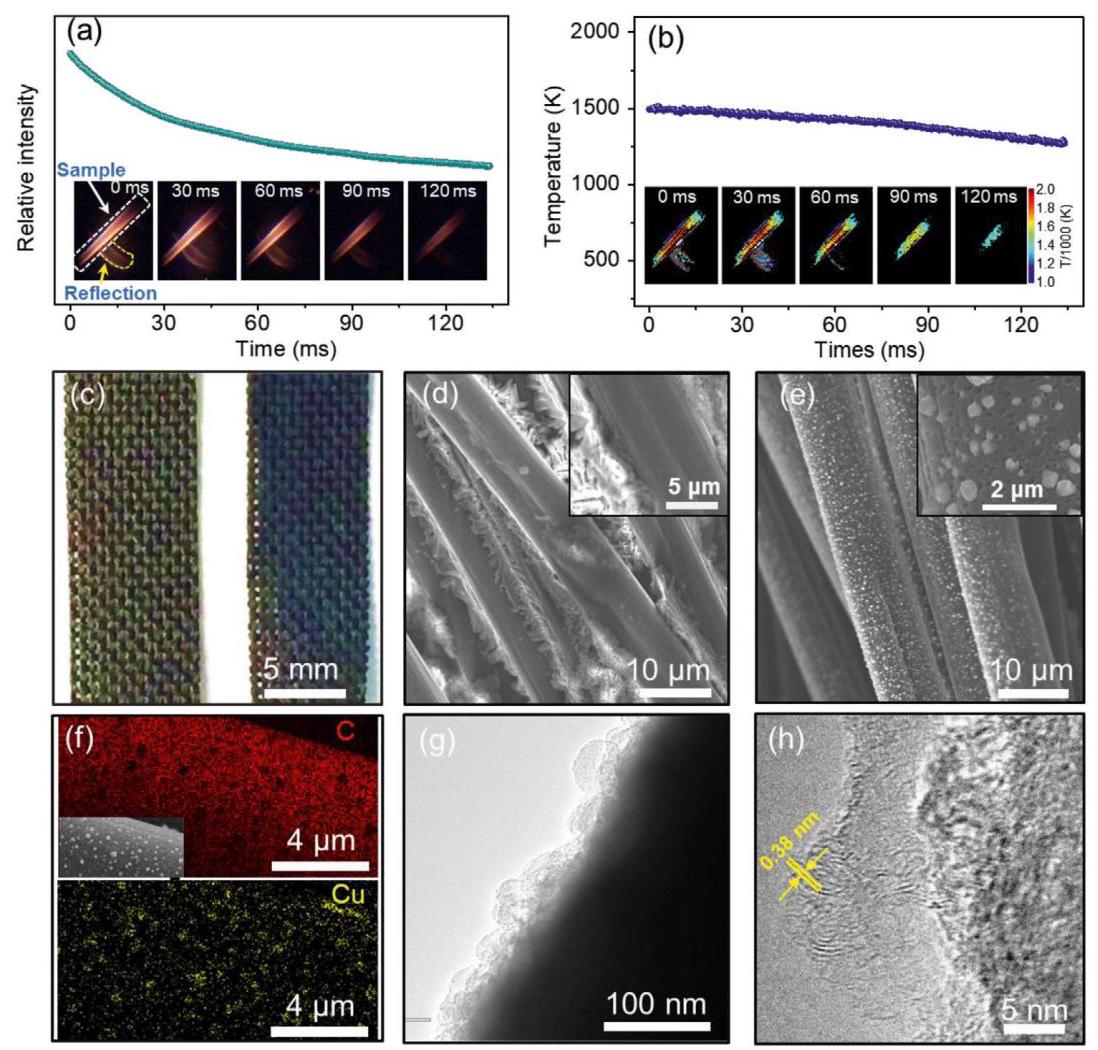

图2: 表面工程过程表征

图2: 快速表面工程过程的表征。a) 光强度随时间变化;b) 温度演化;c) 前后照片对比;d-e) SEM图像;f) 元素映射;g) TEM图像;h) 碳凸起结构。

分析结果: 温度测量显示,碳热冲击期间温度高达1500K以上,且分布均匀,确保了表面工程的质量。SEM和TEM图像显示,纳米粒子均匀分布,碳纤维表面出现缺陷和孔洞,证实了有效的表面改性。元素映射证实了Cu和O的均匀分布。

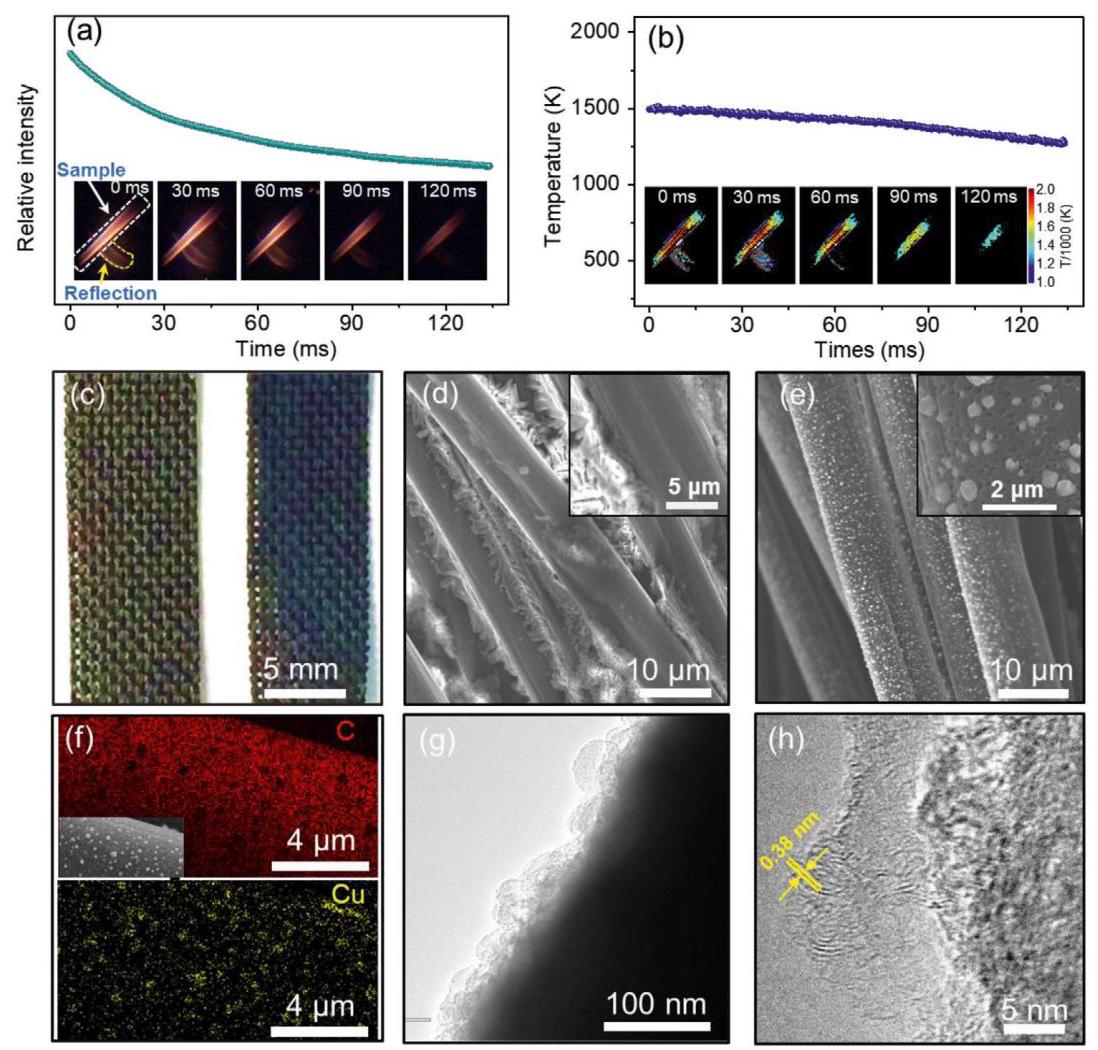

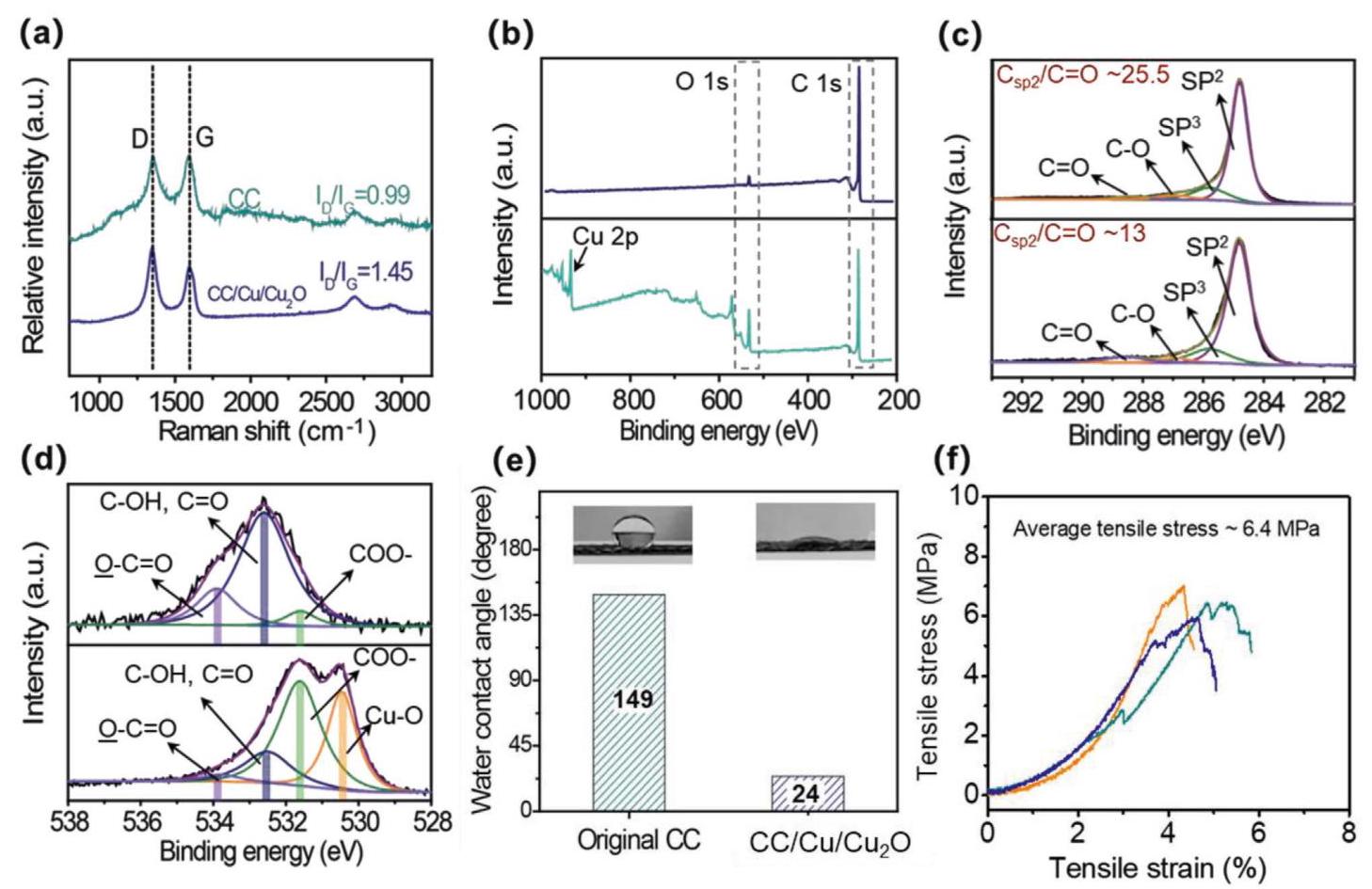

图3: CC表面工程前后表征

图3: CC表面工程前后的表征。a) 拉曼光谱;b) XPS调查光谱;c) C 1s;d) O 1s;e) 水接触角;f) 拉伸应力-应变曲线。

分析结果: 拉曼光谱显示D/G band ratio从0.99增加到1.45,表明缺陷含量显著增加。XPS分析证实了含氧官能团的增多和Cu纳米粒子的形成。水接触角从149°降至24°,表明润湿性大幅改善。力学测试显示改性CC仍保持良好的拉伸强度(6.4 MPa)。

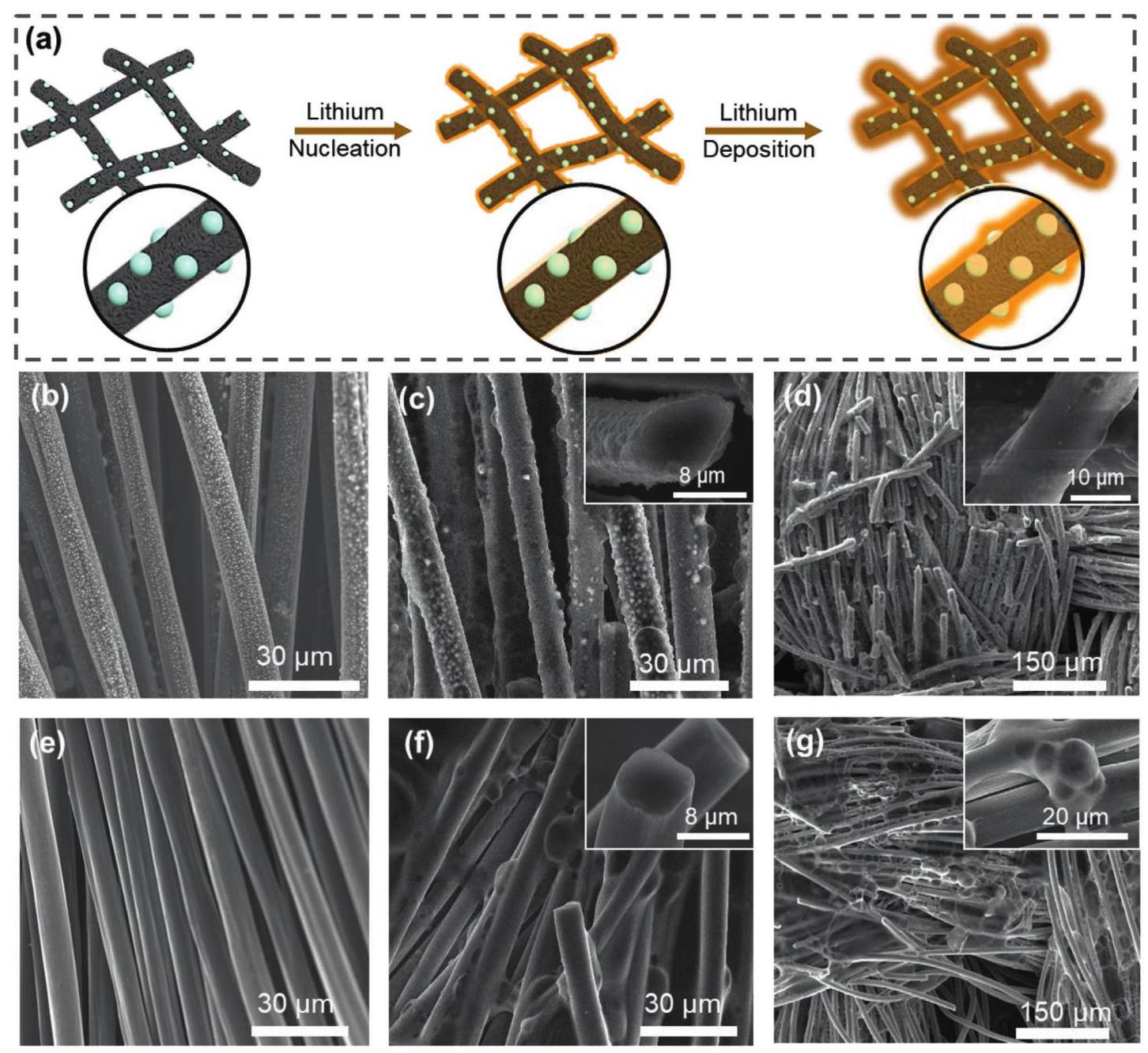

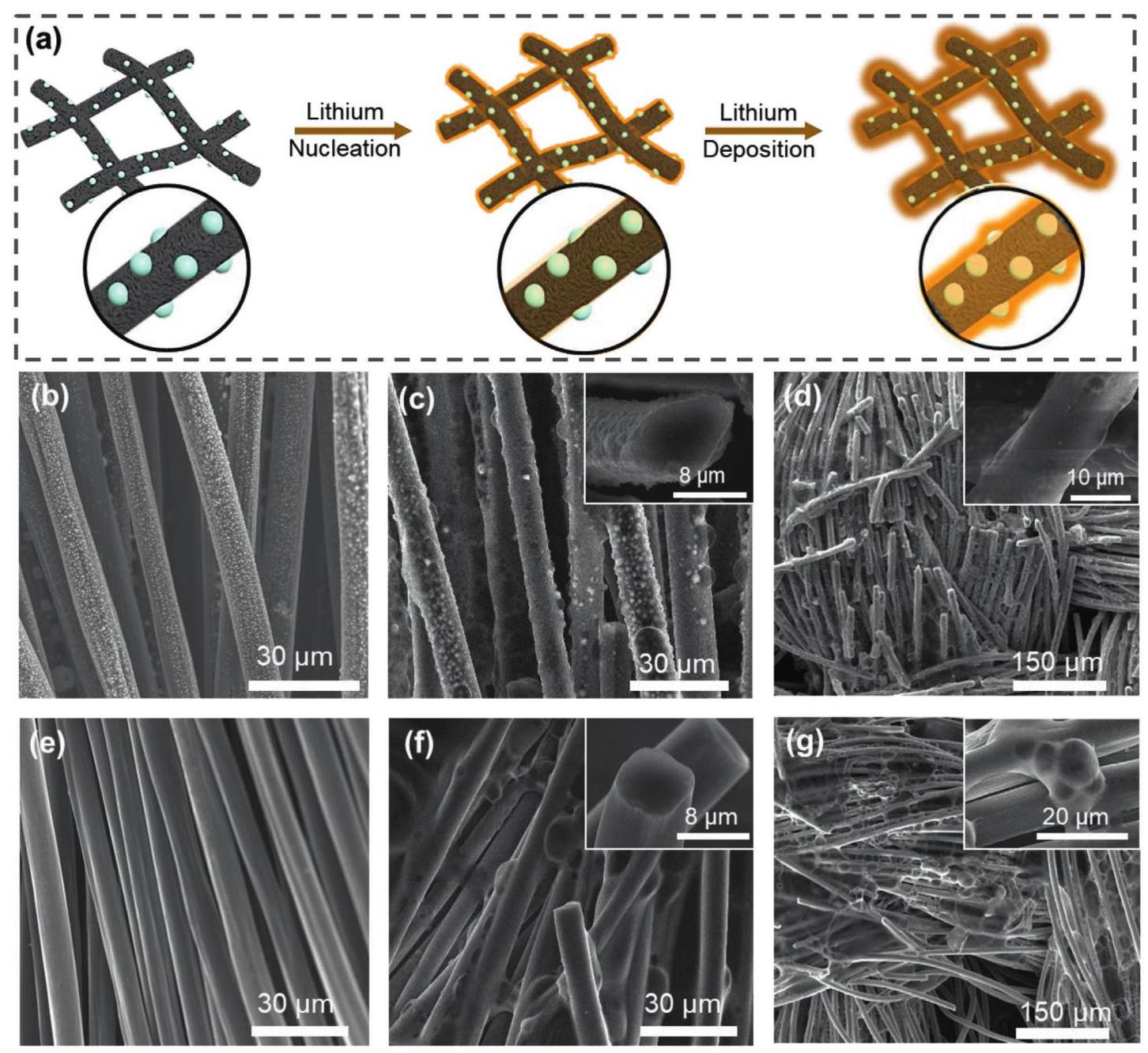

图4: 引导锂成核和沉积

图4: 引导锂成核和沉积的示意图和SEM图像。a) 示意图;b) 无锂沉积的原始CC/Cu/Cu₂O;c) 0.2 mAh/cm²锂均匀成核;d) 2 mAh/cm²锂沉积;e-g) 控制样本(原始CC)的锂沉积情况。

分析结果: 改性CC表面的亲锂性纳米粒子和官能团引导了均匀的锂成核和沉积,避免了枝晶形成。SEM图像显示,锂层均匀覆盖碳纤维,而原始CC上锂沉积不均匀,形成团聚体。这证实了表面工程在改善锂金属电池性能方面的有效性。

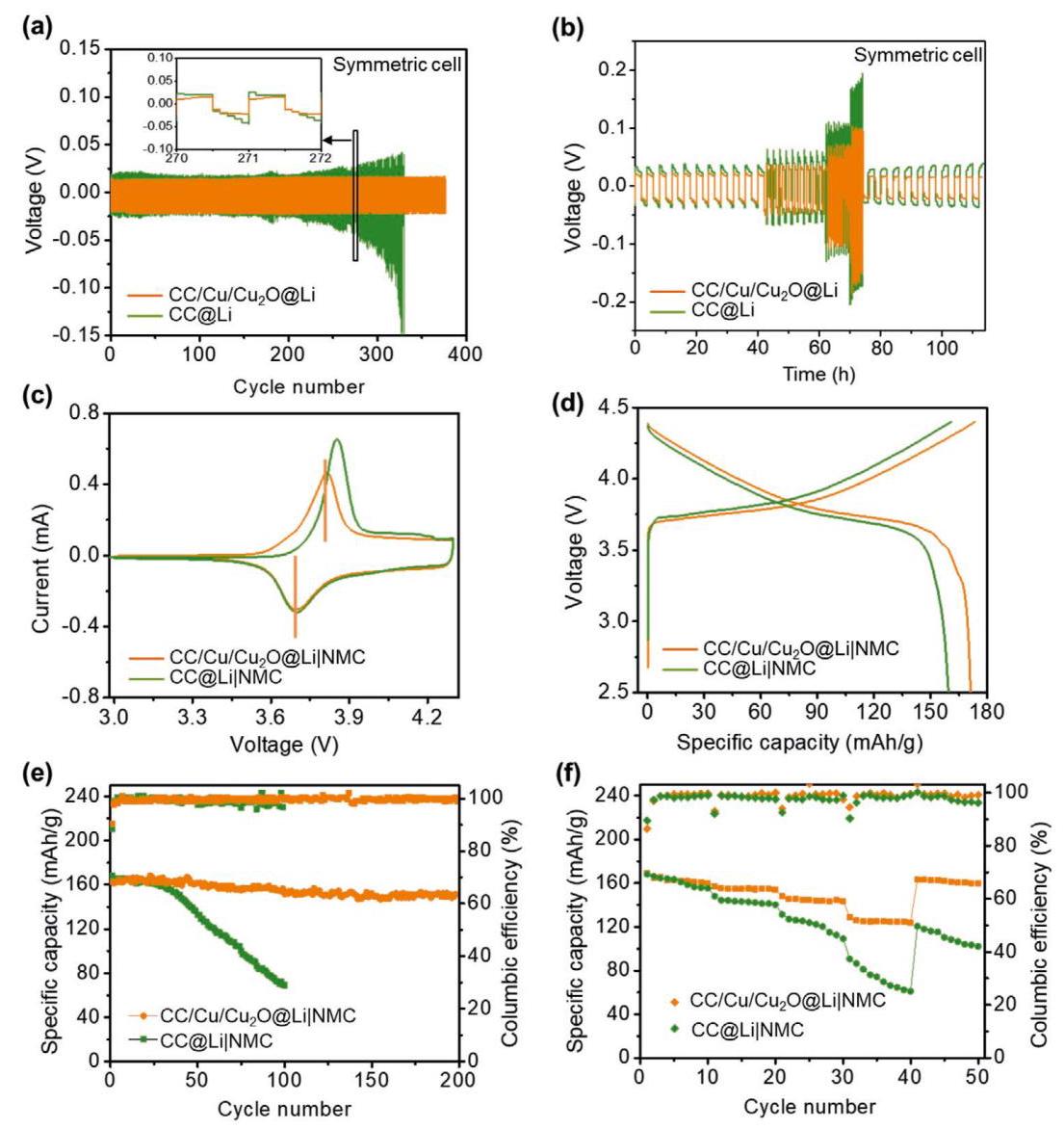

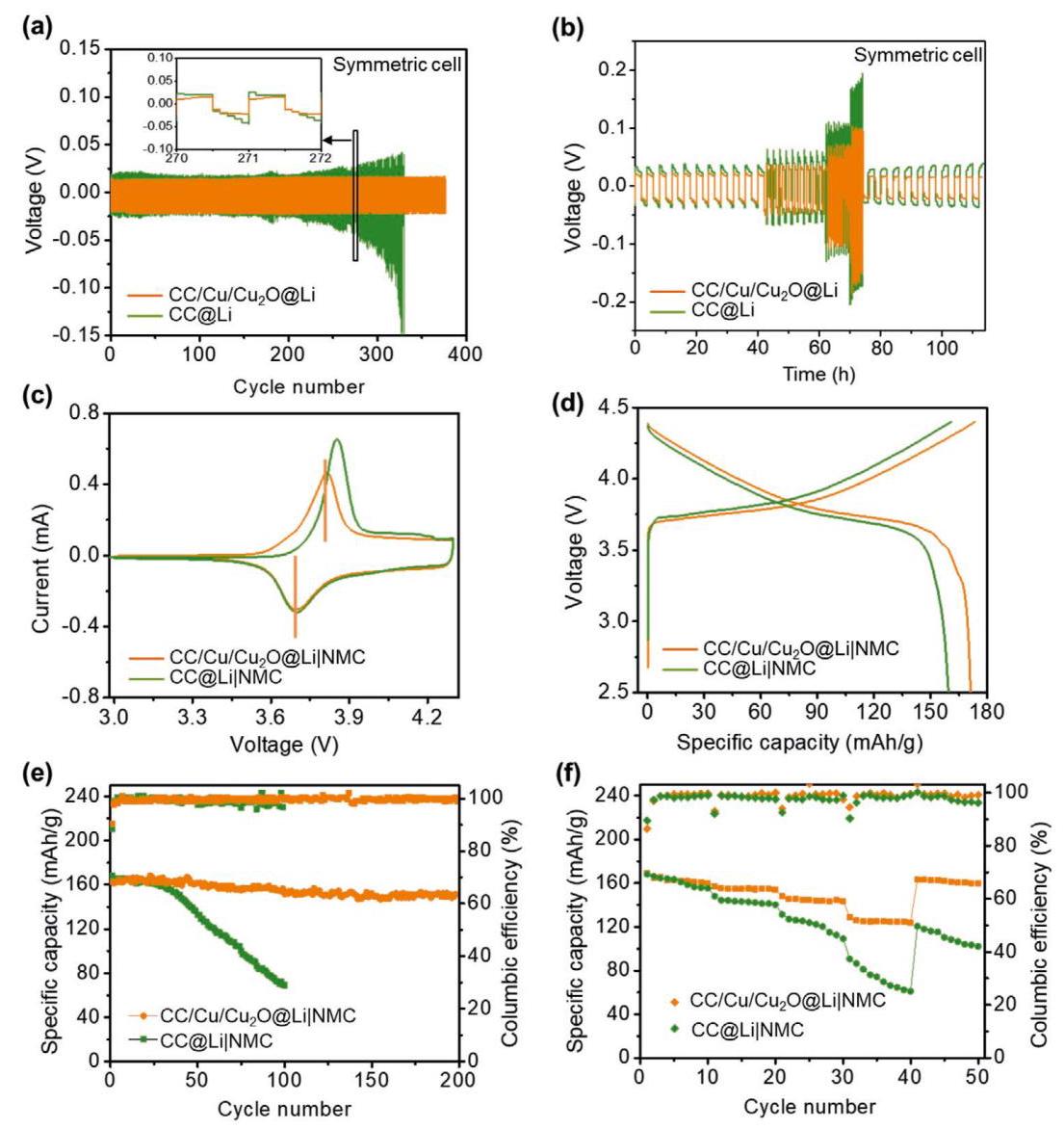

图5: 电化学表征

图5: 基于不同复合阳极的电化学表征。a) 对称电池的循环稳定性;b) 速率性能;c) CV曲线;d) 充放电曲线;e) 循环性能;f) 速率容量。

分析结果: 使用改性CC阳极的对称电池显示更低的过电位(≈34 mV)和更好的循环稳定性(380 cycles)。全电池测试中,改性阳极表现出更高的容量(151 mAh/g)、更好的容量保持率(94.1%)和优异的速率性能。CV曲线显示更小的极化,表明改善的反应动力学。

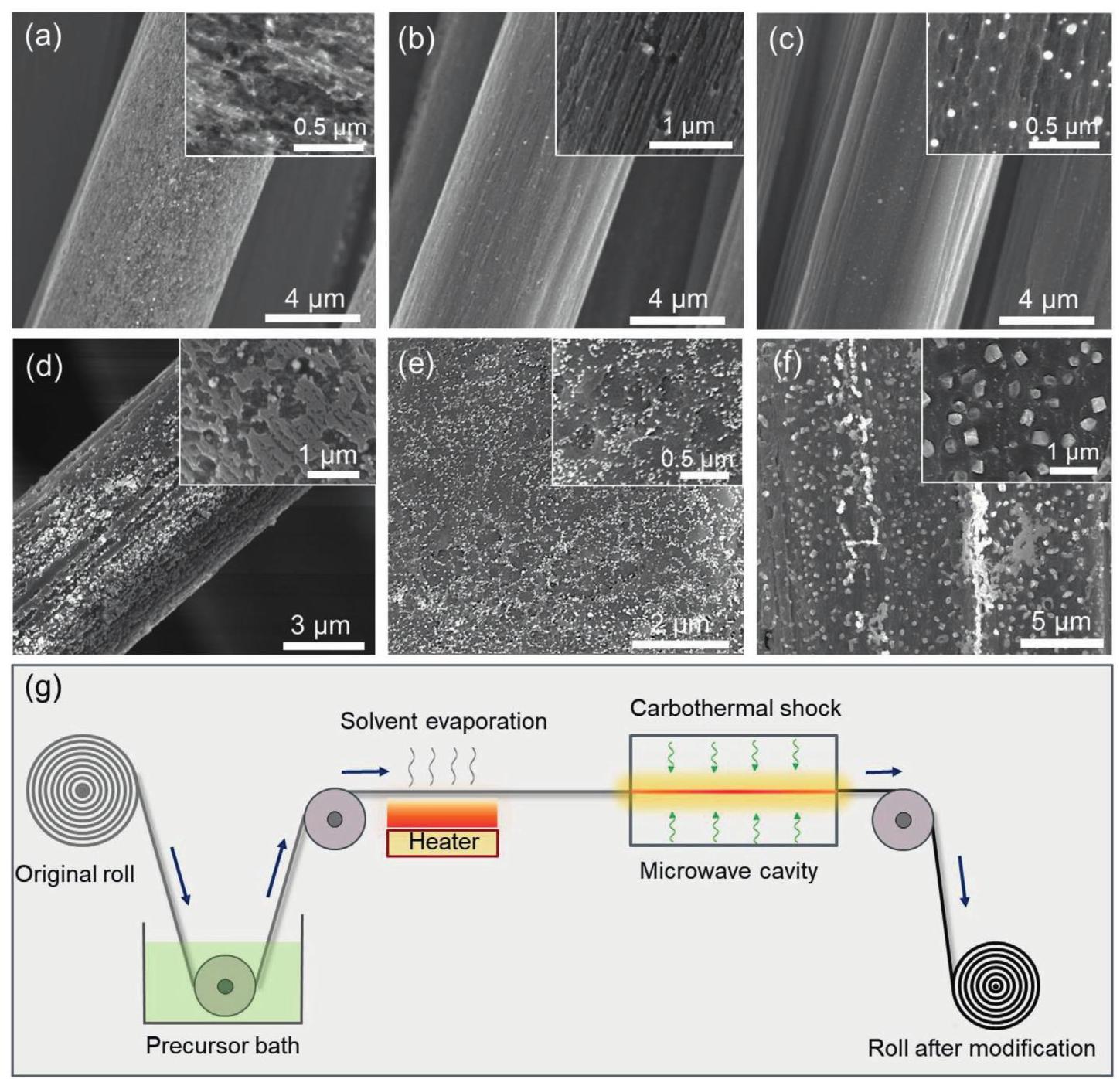

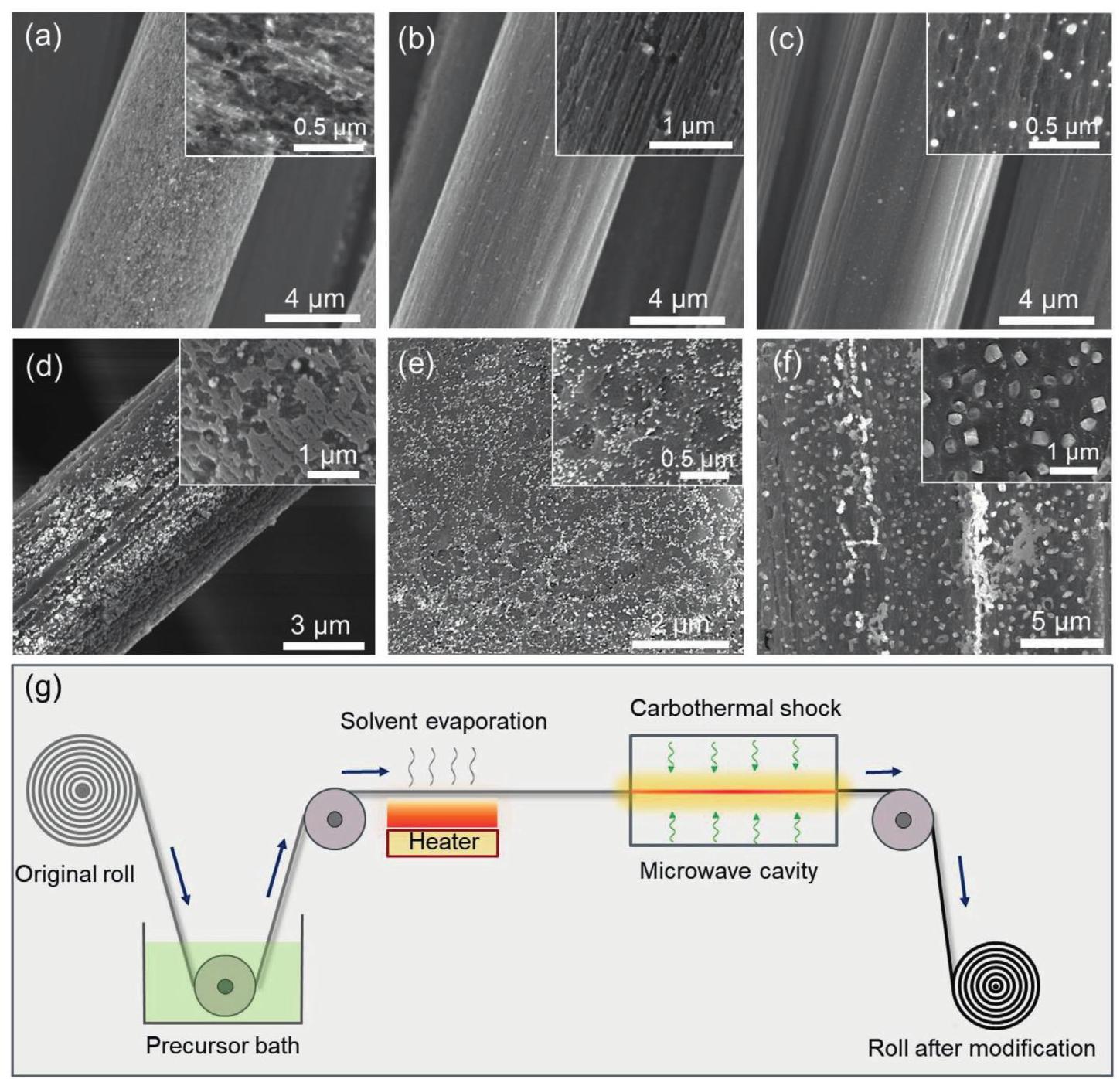

图6: 方法的通用性和多样性

图6: 微波诱导碳热冲击的通用性和多样性。a-c) 使用不同前驱体(Ni(NO₃)₂、Co(NO₃)₂、Zn(NO₃)₂)的表面工程结果;d-f) 不同碳材料(碳纤维、石墨片、碳化木)的改性;g) 卷对卷制造过程示意图。

分析结果: 该方法适用于多种催化剂前驱体和碳材料,形成不同的表面结构(如碳纳米管、通道、蚀刻 trench)。SEM图像显示所有碳材料均成功引入缺陷和纳米粒子。卷对卷过程示意图展示了该策略的可扩展性,适用于大规模生产。