Overcoming immiscibility toward bimetallic catalyst library

克服不混溶性构建双金属催化剂库

第一作者: Chunpeng Yang (马里兰大学)

通讯作者: Liangbing Hu (马里兰大学, Email: binghu@umd.edu), Feng Jiao (特拉华大学, Email: jiao@udel.edu)

DOI: 10.1126/sciadv.aaz6844

PDF原文

期刊: Science Advances

发表年份: 2020年

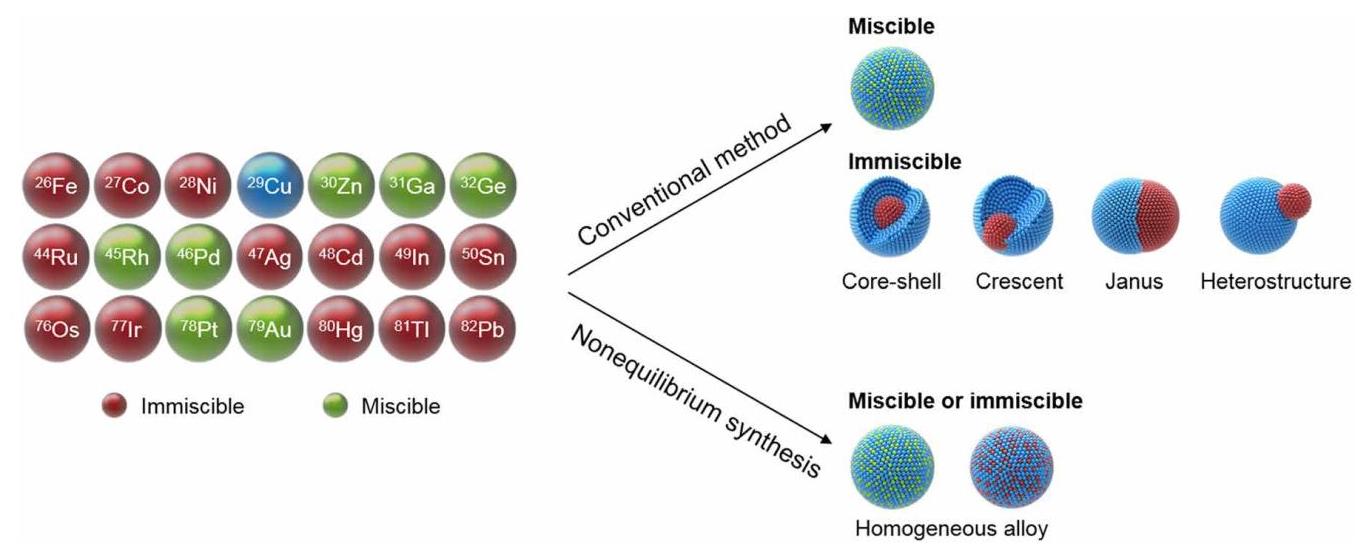

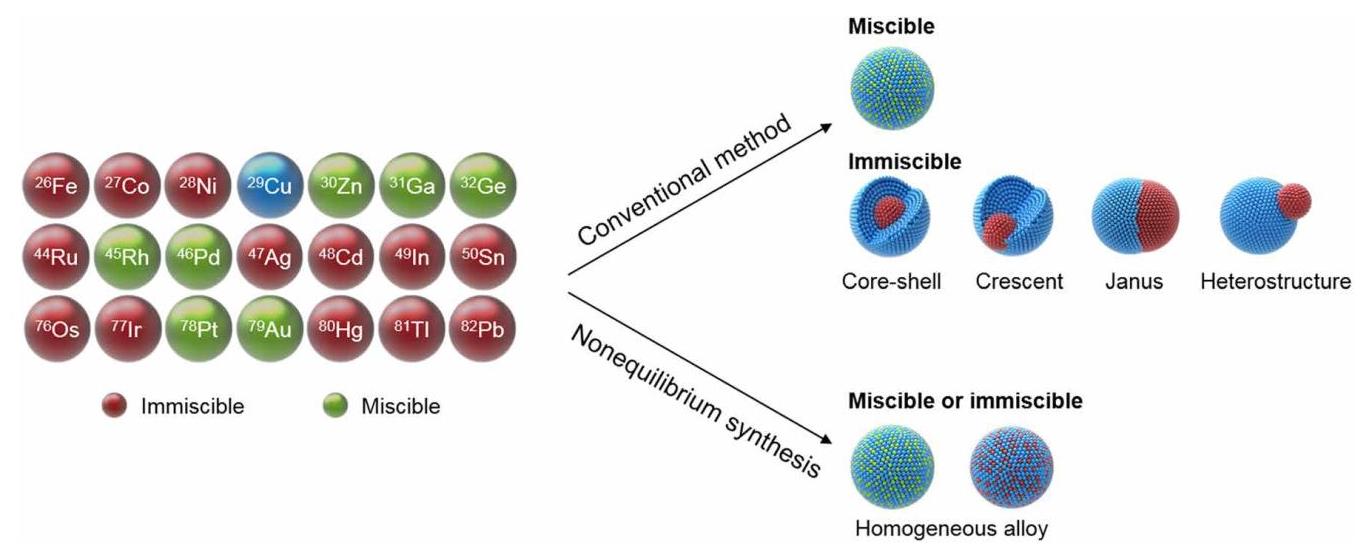

图1: 传统与非平衡合成方法对比

内容描述: 图1展示了通过传统方法和非平衡方法合成双金属纳米粒子的对比。左侧面板根据二元相图显示了Cu与不同金属在Cu0.9X0.1组成下的混溶性:绿色表示可混溶金属(如Pd、Zn),红色表示不混溶金属(如Ag、Ni、Sn、In)。传统方法只能合成可混溶金属的均匀合金,而不混溶金属会形成相分离结构(如核壳)。非平衡方法则无论热力学混溶性如何,都能通过动力学捕获实现均匀混合。

分析结果: 这表明非平衡合成策略突破了热力学限制,为创建均匀双金属纳米粒子库提供了通用方法。

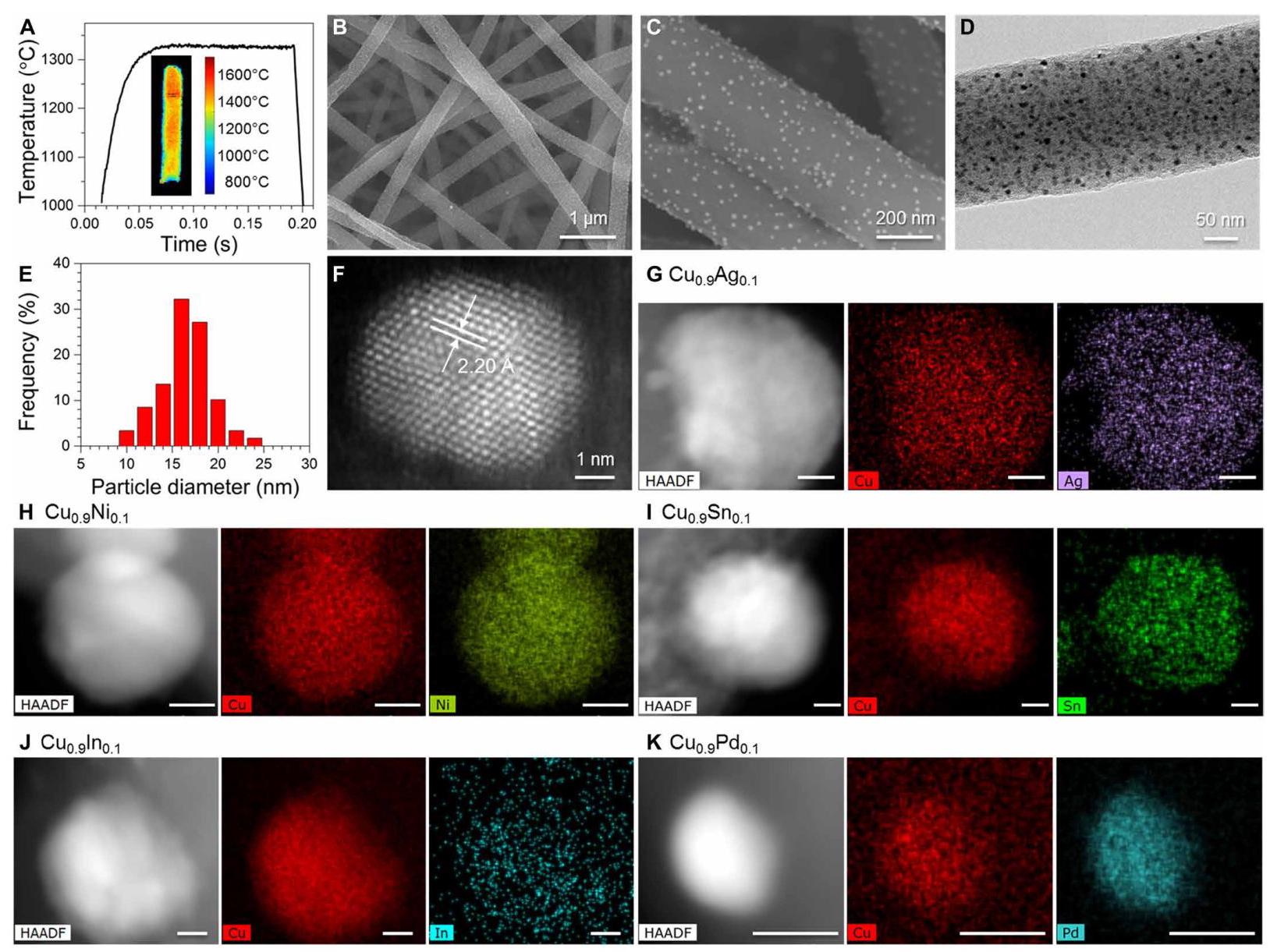

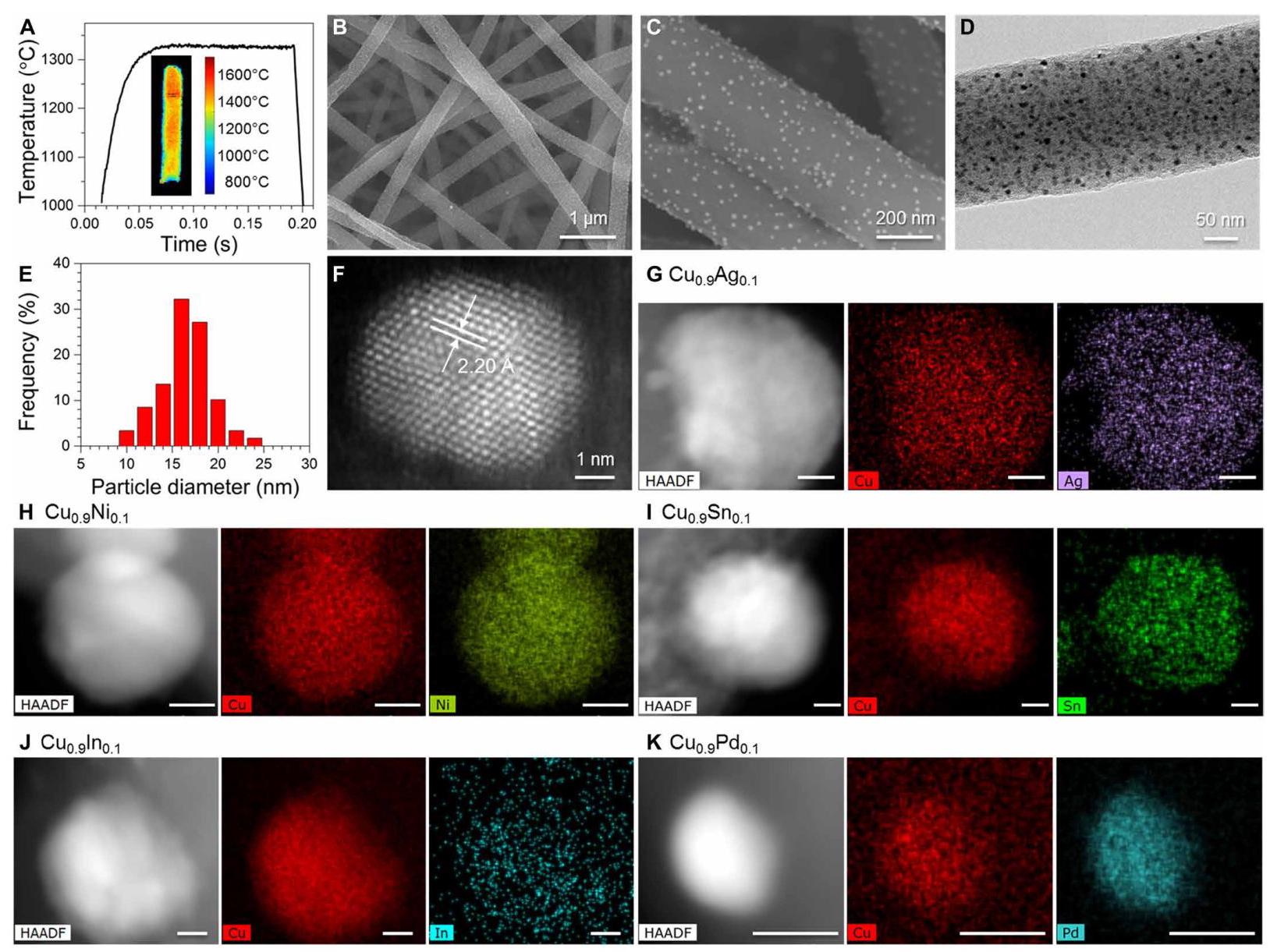

图2: 非平衡合成Cu基双金属纳米粒子的表征

内容描述: 图2展示了非平衡合成Cu基双金属纳米粒子的详细表征。(A) 快速热冲击过程中的温度演变, inset显示0.1秒时的热成像。(B和C) Cu0.9Ag0.1纳米粒子在CNF上的SEM图像。(D) TEM图像。(E) 粒径分布图,平均直径16.7 nm。(F) 高分辨率STEM图像,显示面心立方结构。(G-K) HAADF-STEM图像和EDS元素映射,证明Cu0.9Ag0.1、Cu0.9Ni0.1、Cu0.9Sn0.1、Cu0.9In0.1和Cu0.9Pd0.1的均匀元素分布。

分析结果: 非平衡合成实现了均匀合金化,纳米粒子尺寸小、分布窄,且表面无 surfactants,适合催化研究。EDS映射证实了原子级均匀混合,与相分离结构形成对比。

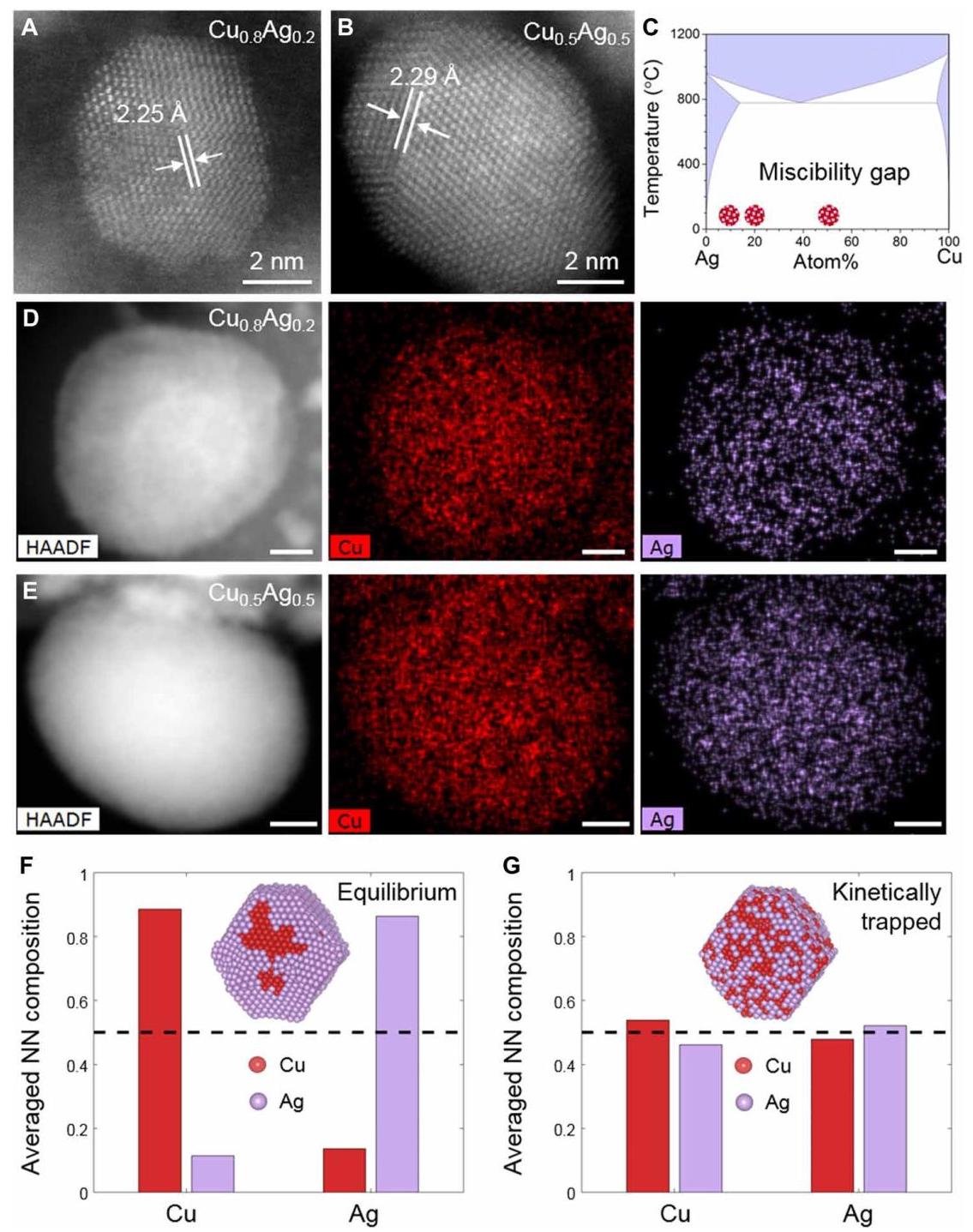

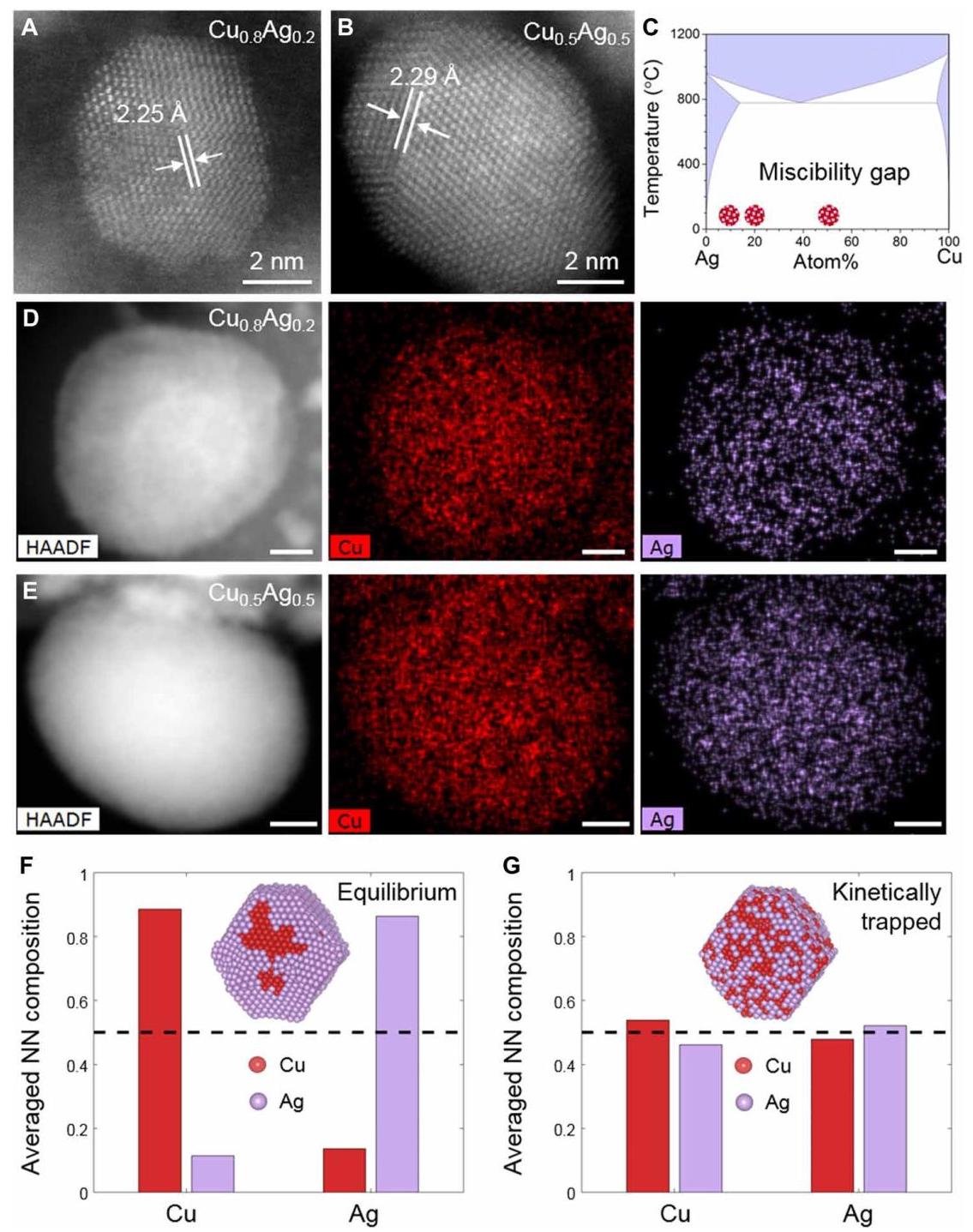

图3: 不同组成的Cu-Ag双金属研究

内容描述: 图3研究了不同组成的Cu-Ag双金属。(A和B) Cu0.8Ag0.2和Cu0.5Ag0.5的高分辨率STEM图像。(C) Cu-Ag体相图,显示所有组成均处于不混溶区。(D和E) Cu0.8Ag0.2和Cu0.5Ag0.5的HAADF-STEM和EDS映射,证明均匀合金。(F和G) Cu0.5Ag0.5纳米粒子的MD/MC模拟结果:在热力学平衡下(F),Cu和Ag相分离(Cu核Ag壳);在动力学捕获下(G),Cu和Ag均匀混合。

分析结果: 非平衡合成允许调节双金属原子比例,即使在不混溶组成下也能实现均匀合金。模拟证实了动力学捕获机制,均匀结构在室温下稳定。

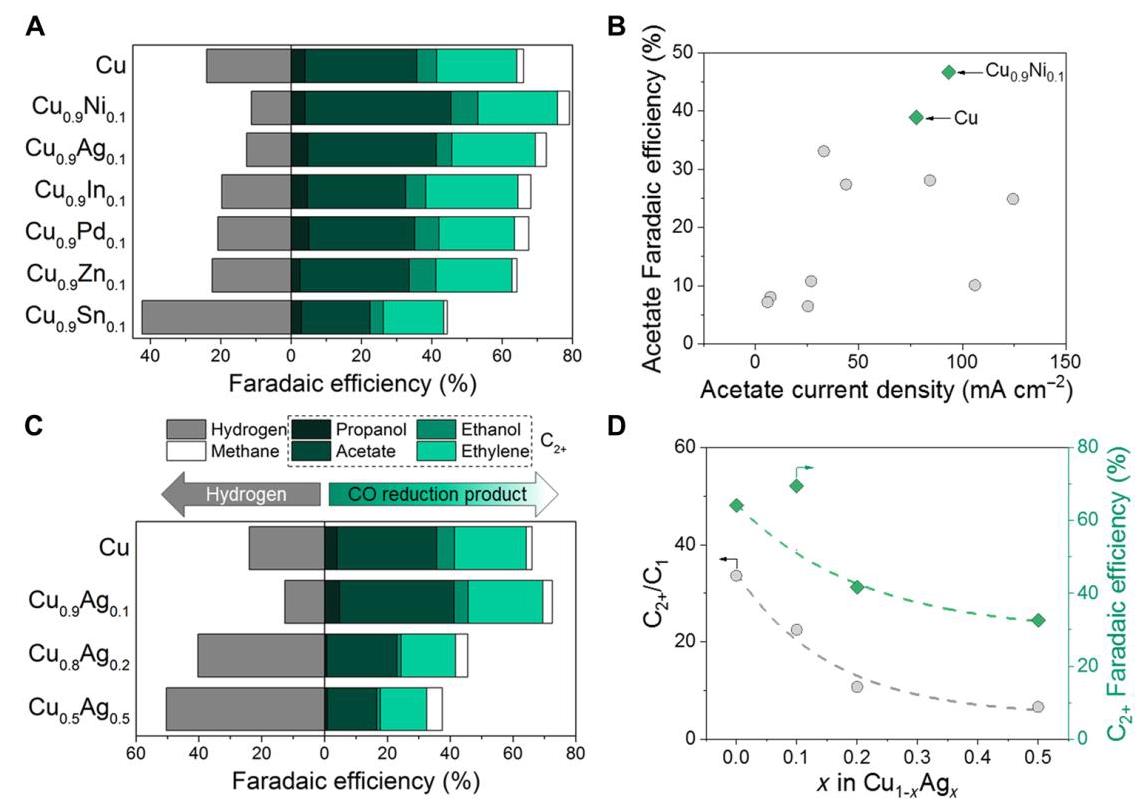

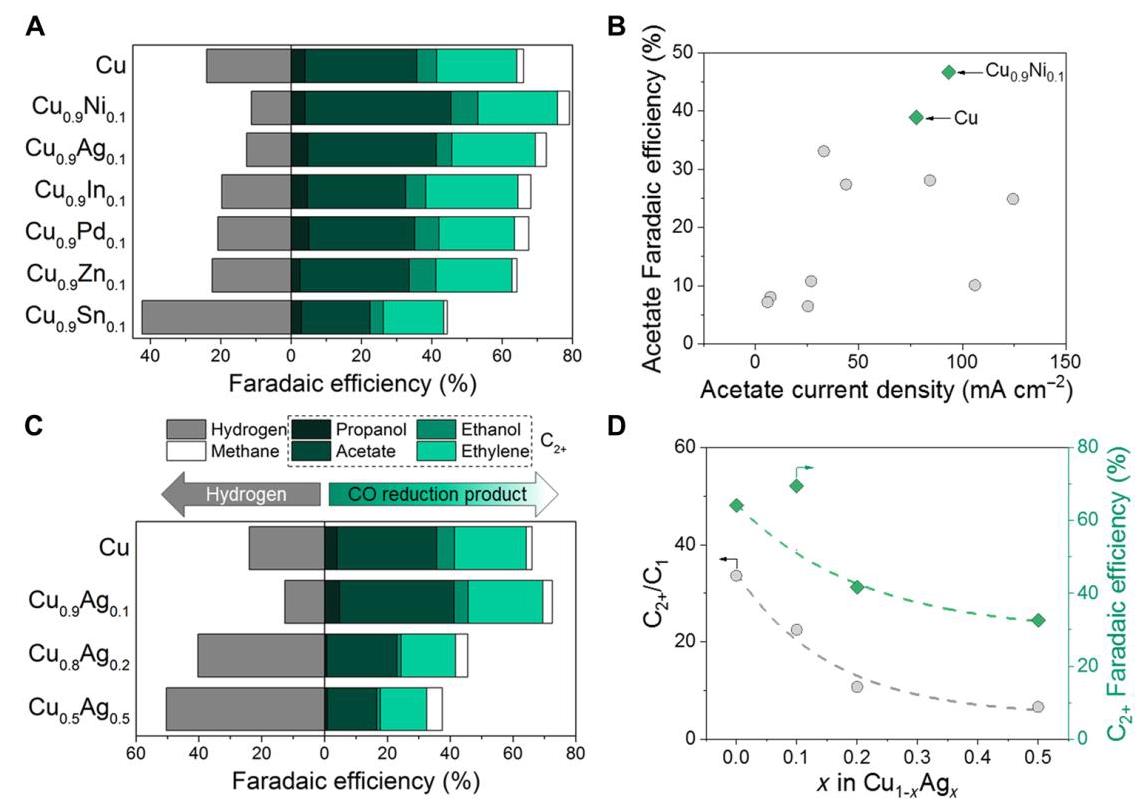

图4: 双金属催化剂在CO还原中的性能筛选

内容描述: 图4展示了双金属催化剂在CO还原(COR)中的性能。(A) 纯Cu和不同Cu0.9X0.1催化剂在-0.70 V vs RHE下的法拉第效率(FE)。Cu0.9Ni0.1和Cu0.9Ag0.1表现出增强的C2+产物FE和抑制的H2 FE。(B) 醋酸FE和电流密度与文献对比,Cu0.9Ni0.1性能优异。(C) 不同Cu-Ag组成的FE,显示Ag浓度的影响。(D) C2+/C1 FE比和C2+ FE,Cu0.9Ag0.1最佳。

分析结果: 均匀合金化的Cu0.9Ni0.1和Cu0.9Ag0.1显著提升COR性能, due to enhanced CO adsorption and optimal balance between geometric and electronic effects. The composition study reveals that maintaining neighboring Cu sites is crucial for C2+ production.